反“沉浸”与数字媒介批判

2020-10-30邓菡彬

按:

车致新,北京大学中文系博士,北京大学新闻与传播学院博雅博士后,美国加州大学伯克利分校访问学者,现就职于北京外国语大学外国文学研究所。研究兴趣包括电影、媒介与大众文化。著有《媒介技术话语的谱系:基特勒思想研究》,译有《高雅好莱坞:从娱乐到艺术》。

车致新、邓菡彬,以下简称车、邓。

一、明星教授的咖啡

邓:听说你打游戏比较厉害?因为我的成瘾性比较高,所以我不太敢打游戏。(笑)

车:我也成瘾性比较高。最近不是刚在北大办完出站了嘛,没啥事情,每天晚上打到四点多。

邓:你最近在思考什么?

车:疫情期间,我也在设想一些新的研究方向——当然前面什么都没做,以为世界要毁灭了——不再只是媒介理论而是更加跨学科的研究,比如与“生态”、病毒或是医学之类相关的,大概类似于哈拉维那本关于克苏鲁纪的新书。我希望我的研究跟当下社会正在发生的事情能稍微有点关系,而不是纯思辨、纯理论的那种。

邓:其实你之前做基特勒的研究,跟当下社会联系就很紧。

车:是的,当时选基特勒这个题目,就是受到2016年阿尔法狗战胜李世石这个事儿的刺激。因为我也下围棋嘛。当然,对于一个时代而言,重要的事情往往不止一个。比方说这次疫情,刚开始大家最关心的无疑是生物学的、病毒的问题,但这个问题马上就戏剧性地变成关于国家治理能力的一个政治问题,再后来,似乎又变成一个全球化的问题。在疫情期间,我感受比较深的另一个转变是远程教学。学校关门、远程上课,用福山那本书的标题来说,其实就是我们现在的“后人类未来”。简单说,我觉得这学期就跟没上过课一样。但是你好像觉得远程上课还可以?

邓:原先那种上课方式,我作为一个演员,有时候可能会太关注观众的反馈。

车:会去看学生的反应、讨好学生?

邓:对。太注重观众的反应呢,有些地方反而不能切得太深入。反正我现在的感觉是,理论课,我比较适合上远程课。我会更专注。

车:这个其实挺好。关注学生也挺难的。我其实才刚刚学到这种技能。之前上台比较紧张,基本上不会关注他们。

邓:(笑)作为演员比较敏感嘛。他们在现场有什么第一反应,我就感觉到了。如果感觉到一个话题明显唤起不了学生的思维活动的话,那么我可能首先不会去思考这个话题的内容,而会去思考这个讲课形式是不是合适。

车:你能做出及时的调整吗?我是说线下的时候。

邓:线下的时候会做调整。有时候不想调整,就会形成一种对峙的局面。给你讲个我印象很深的故事。有一位著名的教授,刚刚从社科院调到北大来任教的时候,讲第一堂课,反响非常之差,可能因为他保持了在社科院给研究生讲课的那种高度理论性的架构。我当时正好在旁听这门课。教授痛定思痛,在第二堂课迅速地就作出了调整,转变风格了。

车:他是怎么发现的?是因为大家都一脸苦闷吗?

邓:反正他肯定是感觉到了。或者是有些人跟他聊了还是怎么着,北大的学生可能也比较能提意见。(笑)反正风格就改成有很强的叙述性和故事性。理论性就点到辄止吧,不会深入到本科生吃不动的程度。

车:这个其实是好老师才有的。讲课是真的跟表演有关系。上次我带队去中国台湾地区“旅游”了一圈,是类似一个夏令营的海峡两岸大学生交流活动。印象很深刻的是有一个世新大学的、很年轻的女老师来给我们讲课,做教学示范,她不仅长得漂亮,而且非常注重上课的服装、仪态之类的。后来我发现这个对教学工作其实很有帮助。其实不需要你一上来就讲基特勒什么的高深理论。我第一学期上课的时候就特别没有经验,也是因为没有自信,我就直接把我会的最难的理论都先扔出来了,在一个通识性的本科大课讲什么信息论之类的,拉着学生读香农的原文。后来才明白了,还是要有一定表演性的——那个台湾的女老师就特别有亲和力,像一个明星走进教室,当时大家都很嗨,不管男生女生。

邓:是的是的。

车:我在想,一旦远程上课这些东西就没有了。哪有表演性?表演是需要现场的。

鄧:这就涉及到一个很重要的理论问题——所谓“现场表演”到底是只能属于现场还是可以属于媒介?拿我的例子来说。其实在海南上课是没有什么现场性的。因为天气比较热,容易流汗,不能说去了教室再换一身衣服,老师们一般都穿得比较简单,维持基本的课堂礼仪就可以了。我刚去那边上课的时候比较注意穿搭,后来也草率起来。上表演课的话,你还得跑来跑去,那更是挥汗如雨,没法讲究。但是在屏幕上面你就可以很讲究,你自己也可以看到自己。这是很重要的一个点,人有一个自己的镜像。

车:这个我也注意到了。

邓:我把自己讲课这个空间弄上……

车:虚拟背景?

邓:不是的。我会自己把它布置起来。用我的各种道具啊、美术啊,把它布置起来,然后再用几只灯光来打光。

车:嗯,这是表演才有的。我们只有两种情况,家里不太乱的,就直接家里的背景;家里乱的话就搞个虚拟背景。

邓:我是刻意把它搞得很乱,但其实都是我设计过的。(笑)

车:有设计的乱,这个挺好。但其实那个背景看着还是有点小,受镜头的限制。

邓:是有点小,所以就让它尽可能地丰富嘛。可控性强。其实镜头之外是真正的乱了。(笑)通过媒介,一定程度地展现身体性。讲课,知识性和身体性的比例是很微妙的,通过媒介来调节,比线下靠衣服穿搭之类的更可控。但是大神们不受这个限制,他们有很多秘笈——比如北大中文系老师们的风格你都熟悉吗?

车:我只熟悉戴老师(戴锦华)的风格(笑)。

邓:戴老师也是很有台风的。戴老师讲课,讲台上的标配,一个是香烟,一个是咖啡对吧?

车:你注意得好细。

邓:这很重要啊。这是个节奏感的问题。讲到某个点的时候,突然“嘭”——打开一罐咖啡。所以一定要是铁罐的。这本身也调整了正在讲的内容的节奏。然后古代文学有一个老师叫常森,我不知道他现在是不是还这样,那个时候他的标配是一个大水壶,讲到一定程度的时候拎起水壶,咚咚几大口灌下去。是北大的那种透明的塑料水壶。

车:这我也是,但我是因为嗓子不好,需要不断地喝水。

邓:你刚开始当老师的时候,可能觉得这是一个干扰。但是等到形成一定的节奏之后,你就会发现这可以是你固定的一个调节器,是你表演的一个程式。

车:这个话题挺有意思。我在伯克利的时候听过朱迪斯·巴特勒的课。她其实也不太开课了。正好查到有她的课,其实我应该是没有资格去听的,也没打招呼就假装我也是个本科生,混进去了。最后一排正好有一个座就坐进去了。当然也没怎么听懂。英文说太快。伯克利别的老师一般还能大概听懂,但是她的风格实在是语速太快。她说的时候完全是自己边讲边想,也不会去念稿,讲的内容也比较理论,那学期讲的正好还是古希腊戏剧。她这些年在研究《安提戈涅》嘛。反正我也没听懂,但是就注意到她的表演——她那个喝咖啡呀,实在是太频繁了……你刚才聊戴老师他们那些细节,我才突然意识到,是不是明星教授就是这样的?是不是喝咖啡的频率就是特别高?(笑)

邓:其实就是在语言之外给自己增加一些动作。在讲台上能增加的动作非常有限,但是舞台的秘诀是一定要有动作,哪怕是在讲台上,哪怕是在小小镜头前也一定要有意地设计动作……(笑)

车:区别是,戴老师好歹她的咖啡是在桌子上的,朱迪斯·巴特勒咖啡是一直握在手里的,就从第一分钟喝到最后一分钟。

邓:居然一杯咖啡也没有喝完啊?(笑)每次抿一小口。那是一个很重要的道具!

车:这个细节还挺震撼的。这也具有一定的表演性质。如果刻意要解读的话,咖啡本身恐怕也是一种知识分子的象征。

邓:然后常森老师那个时候还有一条大毛巾。除了那个大水壶之外,还有一条大毛巾。

车:干吗呢?

邓:擦汗呢。我想他最开始的时候可能也是因为客观需要吧,后来就慢慢地也不怕学生的嘲笑了,而且成为一个很重要的调节气氛的点。讲课讲得激情澎湃,大冬天的也一样挥汗如雨,就不断地需要那条大毛巾,抄起来就往额头上、脖子上擦,形成一个节奏。学生们也很会心地一笑。

车:老手。

邓:提醒你是在看一个活生生的人讲课,并不是书本自己在说话。(笑)线上讲课,如果说有什么问题的话,那就是教师太严肃了,找不到主动展现身体性的节奏,反而在镜头下很凌乱地暴露一些毫无节奏的身体性。刚才聊的喝咖啡也好、擦汗也好,都是属于观众喜欢的那种很有规律的身体节奏,观众们很熟悉,知道自己一直会看到。线上讲课不知道会不会形成这个节奏。

二、“沉浸”和“分心”

车:你从戏剧角度怎么看直播?我是说从表演的角度。他们有点像单口相声吧,一个人一直说。

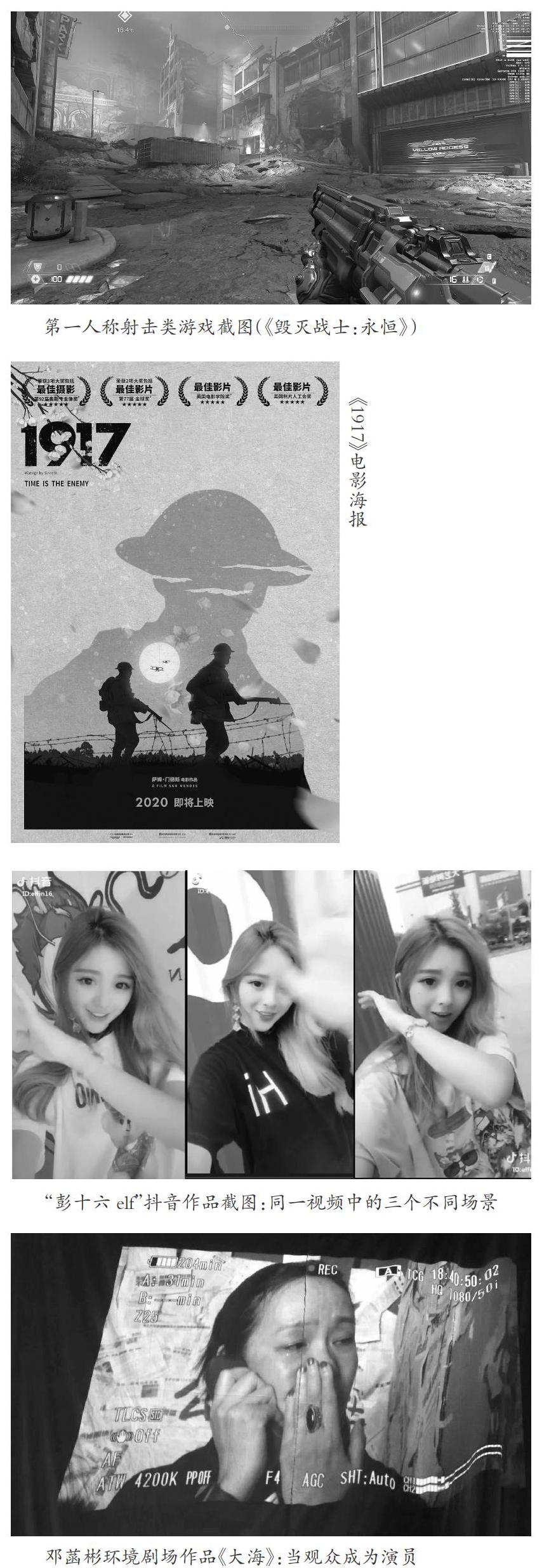

邓:单口相声也有时间长度。表演是时间的艺术。直播是反时间的,或者说“后人类时间”的,无休无止一直下去。不过我直播看得很少。国内疫情开始平稳下来、但各种户外活动还没有放开的时候,我倒是下了个抖音,比较密集地刷了两个月,然后把它删了,觉得它太重复。

车:关于抖音我还写过论文。不过我也把它删了,写完论文就删了。

邓:我会稍微有点警惕这种电子产品,因为它是有成瘾性的。

车:抖音的成瘾性最明显。它为什么那么火?除了内容层面的原因,重点还是在媒介上。新媒介,到底新在哪里?最明显的就是抖音那个界面设计,是完全不一样的。比如说呢,我们可以打开一个斗鱼直播——因为抖音我已经删了——斗鱼当然也是新媒介了,我们就拿新媒介来比新媒介。你看,斗鱼的首页就是一个一个房间……

邓:跟“哔哩哔哩”网站打开还是很像的。

车:都是一样的。它们有一个主界面或者主页,这就很像传统门户网站。这个“门户”呢,它的功能顾名思义就是,你在还没点进去看具体内容之前,可以先选择你到底想看哪个。抖音对我来说很震撼的一点就是,它居然把这个门户、这个引导页面给取消了,它干脆就没有这个结构!抖音程序一开始就是一个短视频的播放,这是他们很关键的一个创意设计。

邓:“快手”也是这样。

车:“快手”是后来才学的这样,是根据抖音改成这样的。“快手”虽然也是短视频,它最早其实也是有门户界面的,像“斗鱼”一样。我觉得这个区别是有重大理论意义的,我觉得首页给我们带来一个杰姆逊所说的“总体性”(Totality)的视点,当然“总体性”本身也是西方马克思主义一直以来的关键词。用杰姆逊举的例子,洛杉矶为什么是一个最典型的后现代城市呢?因为洛杉矶缺乏总体性。玩过那个游戏“GTA”的都知道,洛杉矶的城市街道太复杂了。你只有站在一个更高的、元层面的位置,才能看出洛杉矶城市结构的总体性。西方马克思主义很重视“总体性”这个词。因为只有拉开一定的距离,才能获得总体性的视野,你作为一个批判知识分子才能展开批判。当然洛杉矶这例子其实没有抖音精彩。

邓:直接就把你扔进一个瀑布流中去了。

车:对,总之,抖音没有“元層面”,一上来就是“对象层面”。这个太震撼了。

邓:刚才聊的朱迪斯·巴特勒的喝咖啡,也可以理解为不断展示“元层面”。(笑)

车:那么,现在没有“元层面”,那用户怎么选视频呢?也可以选,你就鼠标往下一滑,就是下一个视频,然后,再往下一滑,又是下一个。其实我觉得这个新媒体时代、数字时代的基本隐喻已经全都包含在这里了:你没有总体性的视野,就只能“沉浸”在这个数据库的海洋之中。普通的消费者、大众、群众,就是在这个汪洋大海之中漂流。

邓:如果有一款没有总体性的游戏,那应该一上来根本就没有选择界面,直接就是将你扔到那个情境中让你开始打,在打的过程中才开始有选择。

车:游戏也有这样的。其实也就是产业那边的人老在说的一个词,就是所谓的“沉浸感”。沉浸感这个事儿非常复杂,其实足够写一本书来聊。沉浸感是一种美学意识形态,而这个东西随着新媒体技术在今天被发扬光大。其实这跟戏剧很有关系。布莱希特的“间离”效果,其实最主要的就是反这个“沉浸”,对吧?本雅明论布莱希特,主要也是在谈这个。但是技术的变革带来一种保守的潮流。现在是所有的新媒体都朝向一个方向:反“间离”,也就是朝向“沉浸”。克拉考尔有一个概念也是类似的,也影响了本雅明,distraction,我把它翻译成“分心”或“散心”——dis-attraction。“分—心”,你的注意力要分散。他认为这是电影这种大众性媒介的一个辩证的革命性的地方。一方面“分心”感觉显然是一个不好的东西,但其实它也有解放的可能。早期的影院,演出中间要演杂技、卖东西,要中场休息,还有现场配乐。下面观众好多都几乎不看屏幕的,都在那儿“分心”、在闲逛。本雅明《机械复制时代的艺术作品》中也是从克拉考尔这儿拿来的概念,“distraction”,只是好多读者都没有看到这一段。其实这才是他论述的核心。他在他的写作笔记里写到,我这个文章,要谈的不只是“光晕”,重点也是这个“distraction”。他举出的另外一个艺术形式是建筑。他觉得建筑也类似,跟电影一样,在建筑里呢,肯定没人会仔细地、专心地去看建筑的某一面墙,而是在其中漫无目的地穿行。这恰恰是比较解放的实践,也就是反“沉浸”的。而现在“抖音”就是要求你用100%的注意力去看这个视频。视频也很短,最短的可能只有几秒钟,这是现在常说的注意力市场。短视频就是为了不让你有这个“间离”的可能、不给你批判反思的距离。你看一个短视频之后能干吗,立刻接着就是下一个短视频。

邓:会不会有一种古典时代的沉浸式?就好像长安城,你了解它的结构,但它的结构对你有一种很强的吸附性。你说的“分心”,这个东西可能在一个点上会化为两支。现在的“沉浸式”也是从“分心”来的。观众从一种古典总体性中出来,觉得自己获得了自由,可随时岔出去、随时岔出去,但是这个岔出去是被一个更大的系统、一个混沌的系统给拿住了。观众自己不知晓,这是被算法知晓。

车:对,“抖音”大概也是这个意思。它关键就在于算法的统治。

邓:其实作为一个搞戏剧的人,我老被问到“沉浸式戏剧”的问题。我在纽约的老师谢克纳提倡“环境戏剧”(Environmental theater),而“沉浸式戏剧”(Immersive theater)感觉好像跟环境戏剧很有关联,或者像是环境戏剧的一个商业化分支,但其实是有重大差别的。在沉浸式戏剧里面,好像是刷抖音的感觉。它就像是一个巨大的波浪把你包裹在里面,推着你走。而环境剧场是受到布莱希特影响的,是拿古代的酒神节仪式作为重要的对照。人和人,人和环境互为环境,那你肯定是需要有间离性的,完全沉浸在里面是不行的。

车:差得还是挺远的。

邓:“沉浸式”可能是打破了一种古典的严整结构,打破了我们刚才聊的门户主页界面的那种总体性。从阿尔托到布莱希特到谢克纳,肯定是希望观众自己能够有“分心”的自由,但也会形成一个index(注:即“索引”)、一个总谱,这个index不是一个外在的神、一个外在的权力结构赋予的,而是就像一个节日一样。我们能够一起进入“酒神”状态,肯定不是因为有一个国王告诉你们说,“大家开心起来吧!”(笑)那种业务的饭局上,大家围着领导或者大客户喝得酩酊大醉,肯定不是什么酒神状态、节日状态。那是标准的工作状态。看着好像是失控,但其实内部有一套完整的算法。(笑)

车:需要是狂欢节那种。

邓:是的。大家共同进入了一个节奏、结构。这里面其实也是有总体性的。

车:沉浸式现在真的是无处不在。这两天有一个新例子就是电影《1917》,估计你还没看。电影很烂,但是好评如潮。为什么好评如潮?它试图提供的就是一种沉浸式的“二战”体验。这部影片从头到尾就是没有任何批判的距离和总体性。谁跟你说这“二战”是怎么发生的?德军是怎样的?这些历史背景都没有的,是一个所谓“小人物”视角。从形式上来说,是一镜到底。镜头本身也是一种意识形态。一镜到底,那这个镜头跟着谁呢?当然只能跟着这个主人公来走。我也不太好描述,但真的是很沉浸的。而这个沉浸式的东西,到底是好是坏,我们需要先搞清楚。为什么叫它是美学意识形态呢?大家误以为越“沉浸”的就是艺术价值越高的,其实可能恰恰相反。

邓:在一个沉浸式的文化商品里,这个选项会变得具有更强的隐蔽性。算法在判断你的喜好。

三、“去时间”和“非社交”

车:抖音有一些比较“阴”的小设计,比方说,去掉了时间。很多软件在页眉上都是有这个时间条的。哪怕“斗鱼直播”这种也是有的。“抖音”的界面是没有时间标记的。这也是一种我们所处的“后现代”、“后历史”的状况的缩影。因为时间就是历史,没有时间就是没有历史。它让我们永远沉浸在永恒的当下。10秒、10秒、10秒这样无穷无尽地循环下去。

邓:就连去翻评论,都不太能看出来这个评论是什么时候写的。它不像“哔哩哔哩”网站或者老牌的社交平台豆瓣那样;尤其豆瓣的那个排版是非常清晰的,你看这个评论是2013年某月某日。

车:抖音的设计就让你是纯粹地玩。纯粹地沉浸。纯粹地娱乐。我才不要看时间!我要上班了,我要起床了,我还有作业没写……这些都暂时忘掉。为什么大家最常见的刷抖音的体验就是一开始刷便忘了时间?那太正常了,是抖音的媒介设计本身所决定的。另外还有一个问题,非常震撼的是,抖音的早期版本居然没有搜索功能。也就是说,你不能去找某一个特定的视频。你说这个多有意思啊。

邓:现在好像是有了。不过大家用得还是很少。在它的结构逻辑中,搜索功能是处在非常不显眼的位置。其实主要还是靠它推荐。我非常不适应这种没有门户、什么目录都没有的这样一种界面,就完全是它强推我看什么我就得看什么的界面。怎么能剥夺我这种选择的权利呢?

车:我觉得这也很值得研究——居然还有这样的操作。

邓:现在美国的一些软件也在学抖音的这种操作。

车:它现在成为了一种症候、一种基准嘛。业界标杆。

邓:微信朋友圈是不是刷的时候也有一种“连绵不绝”?所以“连绵不绝”不是一个独家秘笈。

车:连绵不绝,这个最典型的体现就是百度图片搜索。嗯,不光是百度,所有的搜索引擎,原先搜索结果下面都分成1、2、3、4、5页;现在呢,所有的搜索引擎,几乎都没有这个1、2、3、4、5页了。只要你往下拉,那个图片永远不会断!为什么,沉浸呗。如果分页的话,你可以1、2、3、4、5地选,你知道自己在第几页,对自己有一个定位。但当你完全不知道自己在哪一页的时候,这是一种很典型的“后现代”状态。当然,用“后现代”这个词也是容易遭人批评的。

邓:可以找一些新的词。谈“后人類”吧。(笑)

车:有篇文章好像还是《纽约时报》上发的,标题就是,“Tiktok Is a Posthuman Media”,“抖音是一种后人类媒介”。或者说抖音是我们今天唯一的后人类媒介。为什么?它说,无论什么,微博、微信都一样,它们都还不是“后人类”,因为它是要用户添加好友,一定要先添加好友然后再推送。

邓:是的是的,不过新浪微博的机器人会强行给你加一些好友。

车:是,但是加好友这个事嘛,它是一个最基本的因果逻辑。不然推送啥呀?不能凭空推送吧。只有抖音,非常震撼,在你一个好友都不添加的情况下——我到现在都没有添加一个好友,大部分人都不怎么添加好友——也不影响你刷视频,就是人工智能的算法来推送。抖音的算法是字节跳动的核心技术。它是怎么推给你的?这个算法总要有原理吧。又不通过好友,推给你什么呢?当然是根据你看视频的点赞和时长。最后是什么结果呢?就是你越爱看哪一类视频,它就给你越多地推送这类视频。我们还采访过一个抖音设计师,他专门讲了后边的数学原理……

邓:就是打上标签。

车:然后就会出现一个很搞笑的情况。为什么后来我删了这个软件呢?其实不光是因为写完了论文,因为,当我刷了一年之后,所有我的视频——原来是99%,后来100%——都是漂亮小姐姐跳舞的视频。(笑)为什么?不就是因为老点赞吗?所以抖音的算法就是要尽可能把异质性降到最低,把同质性提到最高。

邓:我已经非常强烈地尝试跟它搏斗了。比方说有一段时间它给我推了很多练武术的视频,男的女的都有,我的策略是它只要推了我就加,我全都加上,后来我就通过取消关注,来看看它给我的反应。

车:它反应有时候会比较慢。“网易云音乐”也是。好多人夸那个算法做得多么多么好,怎么推送这么准确?我心想准确什么呀?就是你喜欢这个歌手,它就给你推这个歌手的其他歌;你喜欢民谣,当然就推民谣了。连一点自由度都没有。搞得我后来听歌都不敢点赞。一旦点赞一个日本动画片尾曲,它就接着给你推几百个其他日本动画的片尾曲。这不是人工弱智吗?

邓:人工智障。一点都不能体会你的心情。(笑)

车:搜索这个问题有一个小反例。后来专门问了一个抖音工程师,我说设计得太绝了,太沉浸了。结果他说,其实不是这个原因,因为我们抖音刚开始没钱,技术上做不了。我觉得这也挺逗的。一个事情总有两个不同的理解角度。工程师是这么理解。

邓:对,工程师肯定是这么来理解。可能刚开始做不了,那策划团队就说,做不了就先不做吧,并不是说所有东西都是人为刻意地去设定的。但是在这种非常偶然的自然演化中,就让它这个“物种”形成了一个通吃的格局。

四、“神曲”与第一人称射击类游戏

邓:抖音最开始就是一家音乐平台吧?所以我感觉它好像也就是取代了原先电台打榜的功能。它让玩家反复选一些歌作背景音乐。这又回到了刚开始我们聊的老师们上课的话题。观众总是喜欢他们熟悉的节奏点。在这种大众传播中呢,就是让一个反复重现的、一个特别能识别的东西,成为主题。完全一样的东西,大家反而会更愿意刷。

车:对,神曲。这个也很有意思。同质化就是重复嘛,一是视觉内容的重复,一是听觉内容的重复。我那个论文其实标题就叫《可见的声音》。为什么叫“可见的声音”?因为抖音就是把声音翻译为图像这么一个单向的软件。你上传的时候就发现它有一个顺序,不是说你先有图像,然后选一个BGM(背景音乐)给它配——这是我们一般的顺序。这个软件就是一个音乐类软件。抖音是有一个小的历史发展脉络的,它不是一个原创软件,是买了别人的软件。最早也是华人在美国做的,叫“musical.ly”。很形象的一个名字,就是“音乐地”意思。后来还有什么“小咖秀”之类的,这些软件我们都可以称之为“对口型软件”。先有一个歌,然后我们自拍一下。因为我们不会真的唱歌,但没有关系,我们可以对口型、或是随着音乐来跳舞。这个理论的意义是什么呢?还是和媒介相关,在抖音中,声音媒介是决定性的。所以我把它称之为“可见的声音”。而它的同质性也在于你必须从它既有的曲库里面来选歌。

邓:它现在好像是可以先用图像,然后再配音乐。以前是先有声音是吧?但是就像你说的,它还是从曲库推送给你背景音乐。

车:看的人多,这首歌曲就进入一个流量池;到了某个级别的流量池呢,就会推给更多的人。说白了,就是推送给你已经有最多人看的。这个其实是很无聊的一个逻辑。尽可能看到大家都愿意看的,所以抖音的宣传语是“记录美好生活”。当然机器并不真的知道谁愿意看什么,它只知道什么是大家都在看的,这就是大数据的逻辑,一种主流的、保守的逻辑。这就导致,可能有这么一首“神曲”火了,只要你这个月打开抖音,无论看什么视频,BGM永远就是它,很烦。

邓:就是会很像电台刷榜。我总是愿意去比较一些原来有过的东西嘛,在那个电台打榜的年代,其实也很疯狂:有时候是主播来放给你听,推送;有时候是观众打电话,电台点歌。最热的歌也是会被反复地放、反复地点。就像这个,“车先生送给他的爱人,赵传的《我是一只小小鸟》”。

车:其实可以从戏剧的角度聊聊“沉浸”。

邓:前段时间有一个电台采访节目,主持人问我“沉浸式戏剧”是什么,我就说沉浸式戏剧是老的镜框式舞台戏剧的一种现代变身,换汤不换药,其实还是有很强的控制性的。现在有个词叫“分布式”——就是没有人有权力命令我们所有人一起狂欢。

车:我的理解就是“间离”。来自布莱希特或者本雅明所阐释的布莱希特。一方面是观众没有必要100%地认同台上演员表演的角色,另一个方面,就是演员自己也不要太去认同他表演的角色。

邓:“间离”需要强大的意志,强大的心理建设。但是心理太强,就不是友好的消费者了。(笑)

车:正好再举个游戏的例子。游戏里面最沉浸的是什么?游戏也分好多种——比较解放的,比较布莱希特的游戏,就不说了——最典型的沉浸式游戏就是FPS游戏,就是我们说的“第一人称射击”游戏。比如“CS”这个应该大家一般都知道。这是一种最彻底的沉浸,因为它整个镜头呢,只能看见你的手和武器,因为是第一人称嘛。这是特别典型的一个游戏的镜头。而今天,电影也越来越想做成这样一个效果,其实是非常没有必要的,当然它有很多直接的商业上的考量:现在年輕人都喜欢玩游戏是吧?我们就要进行所谓的影游融合、媒介融合。这个概念我写文章的时候真的是不好意思直接地批判,只能说是我要去反思的一个对象。当然所谓的媒介融合它确实有意义,但它的意义是一个症候性的意义,就像抖音一样,代表我们今天的这种思维方式,一种数字时代的意识形态。现在一切都向游戏或者向新媒体看齐。但新媒体的主要特点是什么呢?主要的特点就在于沉浸,新媒体比旧媒体更具有沉浸感,更不“间离”。登峰造极的形式就是游戏里的FPS游戏。你在这个第一人称视角的镜头里安心地射击。其实最早这个镜头呢,是游戏从电影里面学来的。但电影它不能一直弄这个。电影是要剪辑,需要蒙太奇,需要正反打,因此就有了反沉浸的可能性。

邓:但是在观众熟悉和适应这些剪辑方法之后也熟视无睹,不“间离”了。

车:但起码它和《1917》这种自始至终的第一人称长镜头,还是有区别的。第一人称长镜头,用你的词来说就是控制性的。沉浸感,这个词听上去挺美好的,但其实指向的是一个反乌托邦的未来。

(责任编辑:李璐)