腭部作为口腔软组织供区的实践要点

2020-10-27满毅

满毅,

(四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,华西口腔医院口腔种植科,四川 成都610041)

软组织轮廓缺损,软组织开裂及邻间隙龈乳头高度丧失等软组织缺损常见于天然牙及种植修复牙[1-6]。此外,薄龈生物型和角化龈不足的患者更容易出现牙龈退缩及种植体周围黏膜炎[7-8]。目前已有许多膜龈手术能治疗和改善这些缺损[9-14],而自体结缔组织移植物则是软组织移植物的金标准[15]。口腔结缔组织供区主要包括硬腭、上颌结节及下颌磨牙后垫区。硬腭是最常用的软组织供区[16-17]。本文结合笔者临床经验介绍硬腭的解剖结构及其作为供区获取结缔组织移植物的技术。

1 硬腭解剖结构

硬腭黏膜为口腔咀嚼黏膜,由上皮层、固有层和黏膜下层组成(图1)。上皮层结构与牙龈上皮相似,厚度约为0.3 mm。固有层主要为致密的结缔组织,在固有层的表面由结缔组织乳头与上皮钉突形成相互交叉的表层,称为乳头层;乳头层下方为致密结缔组织的网状层,主要是由大量胶原纤维及少量弹力纤维组成的细胞外基质。黏膜下层主要由胶原纤维组成,并含有脂肪组织及小腺体[18]。

硬腭的血供来源于腭大动脉,是腭降动脉的分支,由腭大孔穿出后向前走行,在硬腭前部进入鼻腭管与鼻腭动脉吻合。腭大动脉的内侧有伴行的腭前神经,支配上颌磨牙区至尖牙区腭侧牙槽骨、牙龈和黏骨膜,在尖牙区与鼻腭神经吻合。

图1腭部黏膜组织学结构示意图Figure 1 Schematic of histology of hard palatal mucosa

1.1 腭部黏膜厚度

Song等[19]测量腭侧黏膜时发现其平均厚度为(3.83±0.58)mm,并且从尖牙至第二前磨牙区而逐渐增厚,第一磨牙区厚度减少,第二磨牙区增厚;最薄的第一磨牙区平均厚度为3.13 mm,最厚的第二前磨牙区平均厚度为3.81 mm。此外,腭部黏膜厚度随着其远离龈缘而逐渐增加,这一结论与Studer等[17]的测量结果一致。但腭部黏膜远离龈缘,其逐渐增厚的同时,固有层向腭中缝和腭后部接近而逐渐变薄,同时黏膜下层逐渐增厚[20]。临床上腭部黏膜厚度常用的检测方法如下。

1.1.1 骨探测测量 在术区完成局部阻滞麻醉后,在测量位点将带有标志阀的牙周探针或根管锉垂直于组织表面并将其插入达到骨面,用游标卡尺测量所得到的厚度[17,21]。有学者提出,可通过根管锉刺入时感受到较致密的上皮层和结缔组织层的阻力感和刺入较松软的脂肪和腺体组织时的区别,来判断结缔组织的厚度[22]。此方法操作简单,是临床上测量腭部黏膜厚度最常用的方法。但缺点是有侵入性及测量结果不准确的可能性。例如,测量时黏膜会因麻醉或软组织炎症而出现暂时的肿胀而导致测量结果不准确[17,23]。Studer等[17]建议,在注射局部麻醉剂至少30 min后再进行测量。此外,因该方法需在局部麻醉下进行,一般是行软组织手术时测量,所以无法进行术前手术设计,偶尔会于术中发现黏膜厚度不足,此时则需临时更改手术计划,更换软组织供区。

1.1.2 锥形束CT测量 近年来,锥形束CT(conebeam computed tomography,CBCT)越来越多地被应用于软组织厚度的测量[24-27]。CBCT能清晰地显示口腔软、硬组织,但CBCT的低对比度和分辨率,无法区别软组织。因此,Barriviera等[24]提出,通过使用开口器和压舌板可避免舌体接触腭部黏膜,从而可以在CBCT上分辨出腭部黏膜。最近有学者提出,将CBCT和口腔数字化印模数据融合后能更好地识别出腭部黏膜软组织表面的界线[25]。应用CBCT术前即可以无创的方式获得腭部黏膜厚度的数据,能提前设计手术方案,提高手术的准确性。但CBCT无法区别固有层和黏膜下层。

1.2 腭部黏膜供区范围的选择

腭侧软组织手术常见的术后并发症包括出血和感觉异常[16,28]。Tavelli等[29]在2018年的1篇系统性回顾分析中明确了腭大孔的位置,91.87%的腭大孔在第二和第三磨牙腭侧之间及更远中的位置,6.21%的腭大孔在第二磨牙腭侧,0.84%的腭大孔在第一和第二磨牙腭侧之间。此外,Tavelli等[29]在测量腭大动脉至上颌牙釉牙骨质界的距离时发现,其在第二磨牙位置的平均距离为(13.9±1.0)mm,向前走行直径减小的同时越接近釉牙骨质界;在尖牙位置的平均距离仅为(9.9±2.9)mm。文献同时对于获取软组织的安全区域给出建议,即每个牙釉牙骨质界至腭大动脉的平均距离减去标准偏差和龈缘2 mm的厚度所获得的距离即为安全区域(图2)[29]。此外,另有文献表明腭大动脉的位置与腭穹窿高度相关,腭穹窿越低,腭大动脉越接近龈缘[16,27]。

图2安全区域示意图[29]Figure 2 Safety zone schematic[29]

2 结缔组织移植物获取技术

为了能获取足够结缔组织移植物的同时,尽量减少二次手术所带来的疼痛,发明了许多技术。常用技术如下。

2.1 Trap door技术

Trap door技术由Edel[30]于1974年提出,此方法首次提出了保留腭部上皮层,获取其下方的结缔组织以促进供区软组织一期愈合,从而减少术后不适。手术方法:于龈缘下2 mm处行垂直于黏膜表面的半厚水平切口,近远中长度与所需移植物的长度一致;在水平切口的近远中两端做垂直切口,宽度应大于所需要移植物宽度1 mm;刀片与黏膜表面平行,将瓣半厚分离至垂直切口的位置形成表层瓣;将表层瓣翻起后暴露下方组织,沿着表层瓣边缘,刀片垂直于骨面直到移植物所需的厚度,接着将刀片转至平行于组织表面,半厚分离移植物至根方的位置;在根方行垂直于组织面的水平切口处分离结缔组织。

2.2 Single incision技术

Single incision技术是由Hürzeler等[31]在1999年提出的获取带骨膜上皮下结缔组织移植物的技术。具体方法:为了维持龈缘组织的血供,避免组织坏死,于距离腭侧龈缘根方2 mm处做垂直于黏膜表面的全厚水平切口,而近远中长度为所需移植物长度加4 mm(向近中和远中各延伸2 mm);刀片平行于黏膜表面,将刀片向根方延伸形成厚度约0.5~1.0 mm的表层信封瓣,为了避免损伤腭大神经血管,切口深度不宜>8 mm;接着转动刀片在表层瓣下方做深达骨面的切口,分离移植物边缘,切口顺序为近中垂直切口、根方水平切口、远中垂直切口;最后应用骨膜剥离子将带有骨膜的移植物剥离取出。有学者认为在供区保留骨膜,获取不带骨膜的结缔组织有利于供区的术后恢复,操作方法是在完成上皮信封瓣后,在固有层下方、骨膜层上方通过锐性分离片起组织的方式,保留供区骨膜[32]。带骨膜的游离结缔组织移植物有更好的机械稳定性,有利于临床操作[33],详见图3~4。

此方法的优点在于该手术方法保留了表层瓣,但是与trap door技术相比,减少了垂直切口,进一步保留了表层瓣的血供;伤口是一期愈合,术后疼痛程度显著低于去上皮游离龈技术,同时再上皮化的时间更短[32]。但由于需要保留足够厚度的表层瓣,避免出现坏死,将减少移植物致密结缔组织网状层的厚度,下方疏松的黏膜下层比例较高[34]。研究表明,虽然最终根面覆盖的效果无明显差异,但是较致密的结缔组织移植物在术后1年能够获得更多的天然牙根面覆盖的牙龈厚度[35]。此外,为了能够获取足够厚度的结缔组织移植物的同时保留足够厚度的表层瓣,此技术不适用于腭部黏膜厚度较薄的患者。

图3 Single incision技术Figure 3 Single incision technique

图4 Single incision技术获取带有骨膜的上皮下结缔组织Figure 4 Subepithelial connective tissue graft with periosteum obtained through single incision technique

2.3 去上皮游离龈技术

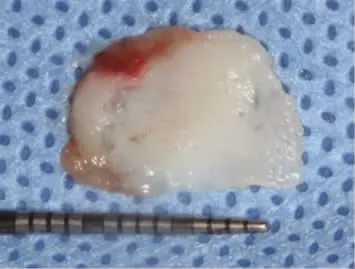

图5通过游离龈技术获取的移植物Figure 5 Graft obtained through free gingival graft technique

图6于口外应用刀片去上皮化获得的结缔组织移植物Figure 6 Free gingival graft de-epithelialized extra-orally to obtain connective tissue graft

腭部的游离龈移植技术由Nabers[36]于1966年提出,该技术用于增加天然牙角化龈宽度。在此技术基础上,Zucchelli等[35]提出去上皮游离龈技术,即获取游离龈后于口外进行去上皮化获得结缔组织移植物进行结缔组织移植手术。具体方法:在腭部龈缘下2 mm处将刀片垂直于黏膜表面划出约移植物大小的2个水平及垂直切口,水平切口和垂直切口需要稍微延伸形成交叉,深度为移植物所需厚度,再增加0.5 mm为需要切除的上皮部分;接着将刀片转至平行于黏膜表面,由冠方水平切口近中向远中切入腭部组织,向根方移动,将游离龈组织取下;用刀片将取下的游离龈组织在口外平行于上皮表面去上皮,带有的少量脂肪和腺体组织可用刀片刮除,最终获得致密的结缔组织移植物。详见图5~6。此方法的优点在于可以在腭部黏膜较薄处获取上皮下结缔组织,并且能减少损伤神经血管的风险。此外,通过此方法获得的结缔组织是腭部黏膜表层较致密网状层中的结缔组织,只有少量的黏膜下层组织。研究表明,治疗根面覆盖时,相较于上皮下结缔组织技术所获得的结缔组织,去上皮游离龈技术所获得的结缔组织在术后1年能获得更多的受区牙龈厚度[35]。值得注意的是,有学者认为去上皮游离龈在受区似乎有增加瘢痕组织形成的可能。这可能与上皮层的上皮钉突和固有层的结缔组织乳头所形成的乳头层的组织学结构有关。有学者通过组织学分析发现,应用刀片去上皮获得游离龈移植物的病例中,80%有残留的上皮组织;在软组织受区术后2个月的组织学检查中发现,12.5%病例的结缔组织存在上皮岛及囊肿[37-38]。Zucchelli等[22]建议在4倍光学放大镜辅助下用刀片去上皮。此外,除了使用刀片去上皮外,也有学者提出先在口内通过二极管激光或球钻进行去上皮后再取移植物的方法[39-40]。

3 临床实践要点

自体结缔组织移植术最大的缺点在于需二次手术,常增加患者的术后疼痛及并发症[16,28,32,41]。因此,获取足够厚度结缔组织的同时,应尽量减少供区的组织坏死、术后疼痛及并发症。预防方法如下。

3.1 保证组织边缘厚度均匀

制备上皮下结缔组织的表层瓣时,首先需保证刀片垂直于黏膜表面,避免形成斜切口,导致过薄的瓣边缘。接着使用15号手术刀的刀尖由远中向近中划过,每次逐步增加约30°直到刀片平行于黏膜表面,随后将刀片向根方延伸。根据临床经验,制备上皮表层瓣时,不建议使用组织镊辅助翻起表层瓣,因为其常常会增加表层瓣的厚度,而使得下方结缔组织更薄。此时应观察黏膜表面刀片移动,并使用刀背轻轻推起表层瓣,完成后能形成厚度约0.5~1.0 mm的表层信封瓣。

获取游离龈时可采用相同方法,但需保证组织厚度至少为1.5~2.0 mm。在2017年的1篇文献中,学者发现钛基台会在黏膜厚度≤2 mm时,使牙龈透出金属色[42]。当切取的移植物为1.5~2.0 mm时可参考此文献,通过观察组织是否透出刀片的金属色辅助判断半厚瓣是否太薄。

3.2 促进愈合

有研究显示当腭部供区的表层瓣出现坏死时,患者的术后疼痛程度会比供区二期愈合创口还要大[35]。因此,有学者提出应用血小板衍生物促进供区愈合。Femminella等[43]在腭部游离龈供区应用富血小板纤维蛋白(platelet-rich fibrin,PRF)时发现,PRF组的再上皮化明显快于对照组,而且术后疼痛程度较小。也有学者将PRF应用在single incision手术切口供区时发现,PRF组的愈合效果明显好于对照组,同时术后疼痛程度小[44]。因此,获取移植物后可以在供区应用PRF或浓缩生长因子(concentrated growth factor,CGF)等血小板衍生物以促进供区创口愈合(图7~8)。

3.3 缝合和压迫

应选择能对创口达到压迫作用的缝合方式,将single incision技术或trap door技术等的表层瓣压迫,紧贴下方的组织面以减少表层瓣下方的死腔,同时有助于止血。临床上常用交叉水平悬吊缝合的方式压迫表层瓣。另外,根据笔者经验,可用三角褥式缝合进行压迫,此方法可以进一步将表层瓣边缘压迫紧贴组织面。有压迫作用的缝合方式可将覆盖于游离龈移植术供区的敷料固定于供区,临床常使用交叉八字法缝合的方式进行固定(图9)。此外可使用止血压板压迫创口,有助于止血和保护腭部创口,提高患者舒适度[45]。止血压板见图10。

图7患者静脉血离心获得的凝胶状CGFFigure 7 Patients’venous blood was centrifuged to obtain gelatinous CGF

图8 CGF压制成膜,可覆盖于游离龈移植供区或填入上皮下结缔组织供区表层瓣下方Figure 8 CGF compressed to form a membrane,is used to cover the free gingival graft donor site or placed under the primary flap in subepithelial connective tissue graft donor site

综上所述,软组织移植技术的应用已越来越广泛,目前虽已有软组织替代材料的应用,但是自体结缔组织移植物仍然是软组织移植物的金标准。术者应熟悉腭部供区的解剖结构及手术技巧才能进行软组织手术而避免并发症。目前所报道的移植技术都有各自的优缺点,且这些移植技术均由国外学者所发明并报道,几乎没有国内学者的相关研究和报道,这些技术应用于国内患者时可能存在种族差异。因此还需更多应用于国内人群的探讨和研究。

图9 CGF膜覆盖去上皮游离龈移植供区,三角褥式缝合压迫固定Figure 9 CGF membrane placed at the free gingival graft donor site and compressed with triangular mattress suture

图10止血压板Figure 10 Surgical stent