幼儿美展中的童年图景

2020-10-21王丽

王丽

当幼儿的艺术作品承载着其生活经验和诗性智慧进入美术馆,随之而来的是参展幼儿、参展园教师、观展幼儿、观展成人等不同身份的主体在同一社会公共空间的相遇,自然形成了幼儿与幼儿、幼儿与成人、成人与成人之间多元交流的生态场域,其间产生的多维效应及背后蕴涵的诸多童年议题值得省思。

一、聚焦的“儿童中心”效应

当幼儿成为美展真正的主人翁时,也是儿童文化被凸显之时,其间聚焦出的“儿童中心”效应不言而喻。就展览场所而言,我国的美术馆作为一类典型的社会公共空间,其公共教育的责任意识日趋提升。除基于展馆资源设计多样化的公共艺术教育项目为提升不同年龄段公民的艺术素养服务之外,也有越来越多的美术馆接受幼儿的美术作品进入展馆展出,为“儿童中心”效应的形成提供了条件。以在南京艺术学院美术馆布展的“世界是纸做的”江苏万名儿童创意美术双年展(以下简称“双年展”)为例,进入美术馆的儿童有多种身份,或为创作者,或为观展者,或二者兼具。他们共同创造着、共享着属于童年的文化图景。目前,对大部分幼儿而言,美术馆尚未成为可以经常出入的日常空间。受制于年龄等各种因素,幼儿在许多社会空间中的行动不具自主性,有赖于成人的引导。即使部分幼儿在家长或者教师的带领下,有机会进入美术馆观展,但对大部分幼儿来说,进入美术馆仍属偶尔能够获得的体验。至于以参展作者身份进入美术馆,对他们而言,则机会更加有限。正如新童年社会学学者的分析,“从社会空间而言,儿童是被定位、被隔离、被疏远的,他们在广阔的成人空间的偶然出现,也只是作为一种奖励或特权,或是渐进主义者所说的成长仪式的一部分。”[1]儿童能够突破被定位、隔离、疏远的现实处境,而真正带着主动性、主体性进入美术馆,这不能不说得益于美术馆日益提升的公共教育意识和理念,让我们看到了其对儿童观众和儿童作品日益开放的态度。

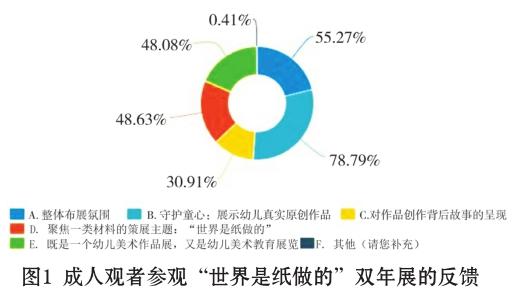

儿童是积极的、创造性的社会行动者,他们积极地生产自己独特的儿童文化。美术是儿童独特的“百种语言”之一,是完整的儿童体验与表现世界的重要方式。幼儿起初无法运用文字,却可以运用艺术语言灵便、自然、强烈地表达自己真实的经验和丰富的精神世界。幼儿创作的美术作品是儿童文化的重要物质载体。这些作品跟“玩具”一样,是界定儿童与童年文化身份的关键事物。当然,前提是这些作品是真实的儿童作品,体现着“每个孩子心中都有一颗美的种子”[2],体现着儿童的艺术不同于成人艺术的真实特质。美展是对幼儿美术作品集中呈现,观者,尤其是成人观者走进美术馆的过程,也是向儿童文化聚焦的过程。聚焦之所以可贵,是因为这种“聚焦”并不经常发生,特别是在这个越来越繁忙的、浮躁的年代。对双年展部分成人观展者的问卷调查显示,在3432份有效问卷中,36.5%的成人表示从来没有在美术馆中看过大型幼儿美展,45%的成人表示很少或者偶尔看过。对很多成人来说,儿童的世界既陌生又具有吸引力。这里的陌生,并非指在生活中成人缺少与儿童接触的机会,而是指对儿童文化、儿童精神世界并不真正了解。即使是家长,也很难说能够真正走进儿童的世界。当成人或偶然、或有计划性地步入美展,便开始了一次以儿童为中心的文化浸润之旅。双年展通过大量呈现儿童文化的物质载体——美术作品,形成了成人与幼儿经验集中互动的时空。进入这一时空场域的成人,暂时抛却日常生活的其他关切,专门与儿童进行着一场浸入式的经验互动。成人带着或有或无、或多或少的跟儿童美术相关的经验进入展馆,与作品及其承载的儿童经验相遇。同一个展览对于不同的观者而言,会产生属于每个人独特的欣赏感受,或相异,或相近。如图1所示,高达78.79%的被调查者认为双年展的精彩之处在于守护童心,展示了幼儿真实的原创作品,55.27%的成人观者表示被整体布展效果吸引,近一半的成人观者对展览聚焦“纸”材料的专门主题以及对双年展兼具“幼儿美展”与“美术教育展”双重属性印象深刻,另有30.91%的被调查者聚焦于对美术作品背后的创作故事的呈现,感受到策展组对作品背后幼儿经验的生长过程、幼儿教师专业支持过程的重视。

成人在感受,也在被改变。如图2所示,当反思双年展对自己的影响时,71.56%的被调查者表示展览丰富了自己对“纸”的教育价值的认识,50.61%的成人表示展览增进了自己对“幼儿美术”的了解,49.01%的成人感到展览刷新了自己对“幼儿艺术创造力”的认识,还有46.18%的成人认为展览增进了自己对幼儿美术教育教师专业性的理解……在这些观感背后,无论是关涉“美术与幼儿美术” “幼儿美术教育”,还是关涉“幼儿美展”等议题,都蕴涵着儿童观、艺术观、儿童艺术观、儿童艺术教育观的呈现或再构。在策展组对观展者的随机访谈中,被访者提及自己对幼儿美术独特性、可贵之处的认识时,“想象丰富”“造型大胆”“色彩鲜艳”“自然、自由地表达”“稚拙”“灵动”等词汇经常出现,而这些认识通常是在将幼儿美术作品与成人美术作品并置比较之后的感受,也潜含着对儿童文化和成人文化的差异性反思。儿童文化总是或隐或显地反哺着成人的文化。

成人在欣赏幼儿的作品时,不仅需要认知和理解,更需要情感和想象,需要激活和运用自己的诗性智慧。这能够使成人的感知变得更加敏锐,进而促进对儿童行为和精神世界的理解。这些收获不仅体现在当下的审美愉悦和相关理念的形成与再构,更将长远地影响成人的整体精神世界和未来人生。

二、互动的“大课堂”效应

在展览前期的教研、作品创生、布展等一系列过程中,幼儿与幼儿之间、幼儿与教师之间、教师与教师之间的经验互动持续性发生,再经由展览集中为一个更为密集丰富的、参与主体更为多样化的经验互动场域,构成了双年展的“大课堂”效应。

(一)幼儿的美术经验共享场

对幼儿来说,他们在美展中通过创造、欣赏与再创造(在场或不在场)成为各个维度的习得者。他们探索材料、调动生活经验、生成创意、制作作品、诠释与分享作品中的故事、相互欣赏与评价……他们展示自己的经验、占有同伴的经验,不断实现对自身经验的改造、革新或再构,创造并共享着自己的同辈文化。这些经验的获得不仅生成在参展或观展的当下,且将对幼儿的未来生活产生影响。儿童生产并参与到他们的同辈文化,由他们参与生产的这些文化又会在其一生之中都嵌入他们与他人互动的经验网之中,对其生活产生持续性影响。因此,儿童在同辈文化中的体验并不会因为他们长大而抛诸脑后,相反,它仍将在其往后的生命歷程中发挥积极作用。[3]

(二)幼儿教师的专业交流场

对幼儿教师来说,不论是作为双年展的参与者还是观展者,步入展览的过程实际上是一次专业经验的开放式交流过程。所有的参展单位和策展组形成教研共同体,围绕“守护童心、深度教研、多元对话”的展览宗旨,基于当前我国幼儿美术教育发展面临的现实议题,尝试以纸为例,充分探究和实现其潜在课程价值,支持幼儿多元经验的生长,提升教师自身的支持能力。之所以选择一类材料作为展览的主题切入点,主要是基于全球幼儿教育界的普遍共识和我国的幼儿教育实践发展需要。

世界各地的幼教工作者普遍认识到仅仅用材料的丰富性、新奇性来维持幼儿的学习兴趣是不够的,短平快、结果取向、直接指向所谓“美的”作品的幼儿艺术活动是不可取的。因此,對材料的深度研究便成了教师的重要工作,对儿童美术学习过程的强调、对通过美术培养全人的教育旨归的践行也更加突显。每种材料都有自己的多维属性,这些属性特征构成了幼儿探索和表达的多种可能。意大利瑞吉欧幼教工作者们对材料的探究深度和广度、美国高瞻课程中“单项深度法”的实践等等,均强调幼儿对一种或一类艺术材料或媒介进行深度的持续探索,在探索过程中获得各方面的发展。同时,也都体现出像关注艺术作品一样地关注艺术活动的全过程,甚至于更关注过程的倾向。

幼儿美术活动本质上是将自己的感知、体验、探索和思考,自主地附着在一切有形物体上,并加以视觉化、触觉化的创造性游戏活动。我们强调游戏是幼儿学习的基本方式,就美术游戏而言,更加强调幼儿在与开放性的材料和环境相遇的过程中进行自主、独特、充分而愉悦的自我表达;更加注重表达的过程,而非仅仅关注结果。结果应是过程所产生的必然和自然。在美术活动中,作为结果的“作品”具有肉眼可见的特性,因此更容易受到关注。但是,当我们将“美术活动”作为幼儿的“游戏”来看待,“作品”只是幼儿美术游戏整体过程的一个组成部分。除此之外,组成“美术游戏”的过程还包括诸如与材料的充分接触、探索交流以及反复尝试等思考体验、研究材料以及内心活动等。这些内容都是作为 “游戏”的重要组成部分在进行。因此,在关注幼儿美术活动时,应该从整体上将更多的游戏因素考虑进去,比如直接操作、反思行动、内在动机、发现并解决问题的过程和体验等等。

双年展的参展幼儿以自己的创作过程和作品向观者展示:艺术材料能够被儿童所改变,儿童能将材料的物理状态从一种形式转变为另一种形式。亲身操作、深度探索和改变材料的过程能够让儿童认识到材料各维度的属性特征及丰富的可塑性,随之带来高度复杂的艺术作品。在这些小作者的背后,幼儿教师们也努力通过专业的材料研究、活动观察、行为解读和支持,守护、激发着幼儿的艺术灵性。

以上这些教研的核心内容并没有在展览现场缺席,而是以活动过程视频展示、教师反思海报等形式,与丰富的幼儿纸艺作品一起呈现在展馆现场,使所有观展者既能看到创作的结果和内容,也看得到幼儿活动和经验生长的过程轨迹。这种展览方式为幼儿教师们更深入地专业反思和交流提供了便利。

(三)儿童文化的反哺场

如上所述,成人关于双年展的收获体验具有文化反哺的意味。即使是常年与幼儿相伴的教师,也经常会有“儿童是成人之师”的感受,对于不具备幼教专业背景的家长和其他各种职业背景的成人来说,观展体验往往更加深刻和富有冲击力。

儿童文化与成人文化之间存在互哺关系。儿童时时向成人学习,在成人文化的影响下生长成熟。而儿童世界中那些超越了成人世界之处,也许需要适当的契机才更易显现,更易使成人放下居高临下的态度、真心实意地走近儿童,自觉自愿地向儿童学习。尽可能创设一个儿童文化的浸润场,实现儿童文化对成人文化的反哺,进而影响整个社会童年文化的再构是双年展的重要初衷。因此,在展示幼儿美术作品的同时,双年展也强调对幼儿真实精神世界的倾听,并原汁原味地记录呈现,将作品与作品背后的故事并置,展示出视觉、触觉、动觉、语言表达交互而成的心理意象。作品背后的故事不仅是幼儿对自己创作过程和结果的诠释和分享,且语言表达本身就犹如一个充满想象的象征性游戏,是幼儿创造意义世界的重要方式。对人类来说,从年幼时开始,讲故事就是一种学习方式,一种处理经验的方式,一种赋予和分享意义的方式,一种在事物和事件之间建立关系的方式,一种参与人类集体想象的方式。[4] 作品与作品背后的故事同时呈现,有助于成人真正走入幼儿的精神世界,感受儿童文化。

对幼儿美术素养的养成及全人发展而言,参与美展或者观赏美展作为一种生活事件,蕴涵着多维的课程价值,值得被幼教工作者更多地关注、反思和实践。就未来双年展的优化发展而言,如何通过更多元的方式向世界展示幼儿的艺术潜力,如何在布展等过程中提升幼儿的主体参与性,如何继续提升教师对幼儿美术活动支持策略的适宜性和有效性等议题,均应进行更深入地探究。

参考文献:

[1] [英]艾莉森·詹姆斯,克里斯·简克斯,艾伦·普劳特.童年论[M].何芳译,译.上海:上海社会科学出版社,2014:33.

[2] 中华人民共和国教育部.3-6岁儿童学习与发展指南[M].北京:首都师范大学出版社,2012.

[3] [美]威廉·A.科萨罗.童年社会学[M].程福财,译,上海:上海社会科学出版社,2014:27.

[4] Preschools and Infant-toddler Centres-Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia. Mosaic of Marks Words Material[M]. Reggio Emilia:Reggio Children. 2015:150.