秦巴山地小城镇人口容量探究

——以青木川镇为例

2020-10-19邢海虹

邢海虹

(陕西理工大学 历史文化与旅游学院;秦巴地理与旅游开发协同创新中心 陕西汉中 723000)

人口容量指一国或一地区在可预见的时期内,利用该地自然资源及智力、技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,所能持续供养的人口数量。人类生存以土地为空间依托,人对土地的利用可划分为生产用地、生活用地和生态用地三大类,人口、资源、环境、发展问题集中体现在三种空间的协调上。区域人口容量必须放置在生态、生产与生活三个子系统构成的复合系统中进行研究,这就产生了基于“三生空间”研究人口容量的新领域。

秦巴山地是我国南北过渡带上的巨大生态屏障,较东部沿海地区及大城市地带发展程度低,人口大量流失反映了人口、资源、环境与发展的矛盾突出。宁强县青木川镇地处北纬32 °50 ′~32 °56 ′,东经105 °28 ′~105 °40 ′,气候温和湿润,山地面积广阔。古镇位于陕、甘、川三省交界处,古为秦陇入蜀咽喉,民国时期形成商贸重镇。2013年贺岁剧《一代枭雄》热播,传奇故事引发了人们对其强烈向往,掀起旅游高潮。文章在青木川“三生空间”调查的基础上,从生产空间效率提升入手估算青木川人口容量,提供小城镇人口容量研究的简便方法,同时为秦巴地区乡村振兴提供参考与借鉴。

1 “三生空间”复合系统及人口容量体系

1.1 “三生空间”复合系统

生态、生产、生活“三生空间”中,生态空间是资源环境子系统,生产空间是经济子系统,生活空间是社会子系统。其中资源环境子系统是基础,对经济发展与社会和谐起支撑作用;经济子系统反映人类开发利用资源的程度,适度的经济开发有利于维持资源环境系统功能,提升人类所能享用的物质福利;社会子系统是最终表现,人类生活的幸福感体现在环境、资源、经济、人口的和谐发展。

1.2 “三生空间”人口容量体系

生态空间人口容量指资源环境系统所能支撑的人口数量,生产空间人口容量是区域经济系统所能承载的人口数量,生活空间人口容量是居住空间所能容纳的人口数量。可持续发展理念下,生态空间人口容量起决定性作用,生产空间和生活空间人口容量必须小于生态空间人口容量;当生产空间人口容量大于生活空间人口容量时,可适当引导人口迁入;当生产空间人口容量小于生活空间人口容量时,可适当引导人口迁出。“三生空间”复合系统与人口容量体系见图1。

2 “三生空间”人口容量问题源识别——以青木川镇为例

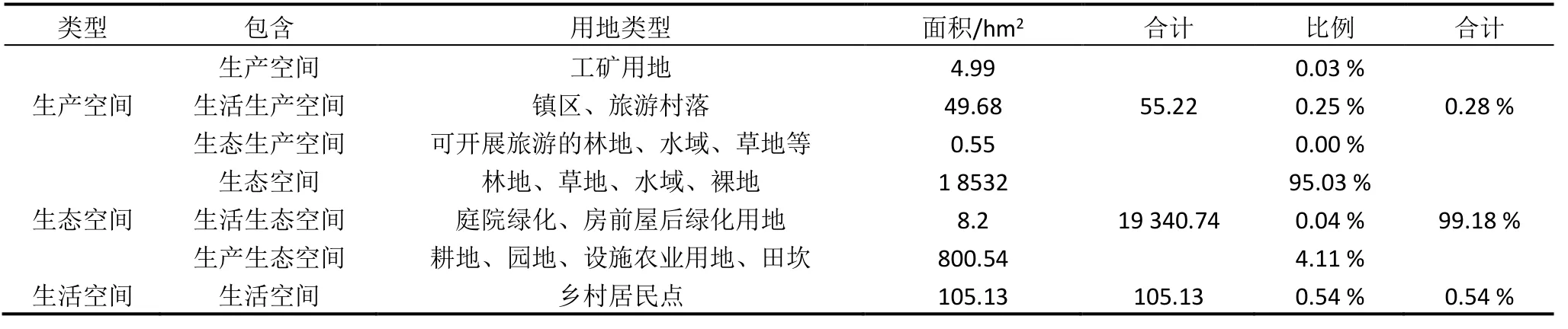

从区域系统出发,文章中小城镇人口容量探讨涉及整个镇域,而不指镇区。根据土地利用分类系统建立“三生空间”分类体系,并统计青木川镇域面积和占比(见表1)。

2.1 生态空间面积广阔,生态环境质量优越,人口容量巨大

青木川镇生态空间占用地总面积99.18%,生态用地在总用地中占到绝对优势。秦巴山地水热条件优良,林木生长茂密,生物多样性突出,生态环境十分优越。近年来,汶川震后重建、陕南移民搬迁、陕南扶贫移民等一系列重大政策促进了散居的居民点集中到河谷川道地区,人类活动对于生态空间的干扰程度不断减弱。2017年全镇总人口7 169 人,平均人口密度36.7 人/平方公里,远小于全国143 人/平方公里的平均人口密度。调研显示,野猪糟践庄稼时有发生,使农户不愿耕种,反映出青木川生态环境的优越,生态空间人口容量巨大。

表1 青木川镇“三生空间”概况

2.2 生活空间生态宜居,但空心化问题突出,居住空间闲置严重

青木川镇生活空间在总用地中占比仅为0.54 %。居民点迁并后,集中建设的村庄均通公路,村容整齐划一,房屋联排建设,具有陕南民居风格,契合“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的乡村印象。垃圾集中收集处理,镇区统一排水,多数采用煤气、电力、太阳能等能源。村委会、图书室、卫生所等设施齐全。全镇总人口7 169 人,2 100 多人常年在外打工,房屋闲置率达30%。现代化的村容村貌与稀少的人口之间形成强烈反差,生活空间人口容量大,但资源浪费问题突出。

2.3 农业生产空间狭小,工矿生产空间占比极低,旅游生产空间人口容量较大

青木川镇生产空间主要指农业生产空间,在总用地中占比仅4.11 %。人均耕地仅1.52 亩,且近70 %是靠天吃饭的旱地,生产能力低;水田沿河分布,但面积小;耕地空间分布非常分散,居民点迁并使耕作不便进一步凸显;农民现代意识差,习惯广种薄收,农业收入低,人口承载力低下,使大量青壮年劳动力流失。工矿用地占比仅0.03%,全镇目前加工业有2 家金矿、1 个小型光伏发电站、1 个羌秀合作社、5 个土法制酒合作社,1 个油牡丹种植合作社,工矿经济发展程度低,人口容量很低。依托历史建筑形成的古镇既是村民生活的场所,也是发展旅游业的资源,形成生活生产性空间。镇区常住人口0.42 万人,占全镇的人口一半以上。全镇GDP 为6 亿元,城镇居民人均纯收入2.5 万元,旅游产业为镇域经济发展积累了较好的基础。旅游纪念品有核桃馍、山货药材,商户数十家,酒店、旅馆、餐饮店有数十家,但普遍散、小,处于家庭作坊型低水平阶段。

3 基于生产空间效率提升的秦巴山区人口容量扩展研究

3.1 青木川人口容量扩展的实证研究

3.1.1 建立绿色果蔬基地,优化农业结构,提升农业生产空间人口容量

目前,青木川镇旅游产业已经具备了较好的基础,年接待游客120 万人左右,平均逗留时间2 天,平均人均消费500 元,需消耗大量的蔬菜、水果、肉类,但是这些消费品90%来自勉县等地。木桶鱼等餐饮店是镇区主要特色餐饮,鱼来自陕甘川交界的白龙湖。青木川农业方面的优势有三点:一是剩余农业劳动力多,二是发展绿色农产品的生态本底条件好,三是有较多的本地需求。提升农业生产空间人口容量的思路以本地需求为立足点,优化种植结构,提高农业集约化程度。

(1)本地果蔬供应与农业就业人口增量。

市场需求:120 万人×2 斤/天×2 天=4 800 000 斤

假设1 亩地年产果蔬10 000 斤,则需要480 亩果蔬种植面积。果蔬种植属于劳动密集型产业,假设每亩地需要2个劳动力投入,则:480 亩×2 人/亩=960 人

即如果仅考虑果蔬供应本地市场,可规划480 亩果蔬种植,增加960 个就业岗位。

(2)面向全国的智慧农场与就业人口增量。

利用本地零污染的生态优势发展生态智慧农场,一方面可以延长游客停留时间,丰富旅游体验;另一方面,在绿色农产品需求不断提升的背景下,利用“旅游口碑+互联网络”发展智慧农场,可带动就业人口数量至少1 000 人的规模。

3.1.2 丰富旅游业态,开发旅游商品,提升旅游生产空间人口容量

(1)旅游产业人口容量扩展。

游客评价:景观单一,与其他古镇无大区别;半天时间游览完毕,可体验的旅游业态少;不能兼顾各类人群,缺少青少年感兴趣的景点;对于大都市的中老年游客,自然环境具有强烈吸引力,清净、凉爽是夏季主要吸引点。

目前,青木川村1 031 人,全部从事旅游活动;南坝村1 416 人,约30 %从事旅游活动;东坝村1 072 人,约20 %从事旅游活动,加上外来经营者,全镇约2 000 名旅游从业人口。充分利用古镇和资源环境优势,丰富旅游体验,满足差异化需求,延长游客停留时间,扩展旅游产业人口容量,预估可再带动500 人从事旅游产业经营。

(2)旅游商品人口容量扩展。

初期供应本地市场:

1 家羌秀合作社:手工刺绣精品(20 人)+普通机绣产品(20 人)=40 人

1 家土酒合作社:20 户传统土酒生产+酿酒体验,带动就业20×5=100 人

1 家旅游纪念品合作社:10 户不同类别的纪念品生产,带动就业10×5=50 人

后续市场拓展:

利用“互联网+”销售富有地方特色的旅游商品,羌秀、特色酒品、旅游纪念品生产规模提升,生产厂家数量增加,形成产业集群效应和区域品牌。按照规模扩大一倍计算,可带动就业200 人。当然,如果旅游纪念品产业集群若能形成,其循环累计因果效应将促进就业空间不断扩展,区域人口容量也可能进一步提升。

通过以上,可扩展就业岗位为:

960 人+1 000 人+500 人+40 人+100 人+50 人+200 人=2 850 人

常年外出务工人数:2 100 人

以上果蔬种植基地、智慧农场、旅游商品生产、旅游活动拓展等均为绿色产业类型,不会对生态环境产生影响。因此,如果能够有效提升现有生产空间效率,可以实现青木川户籍人口的本地化就业,促进乡村振兴和脱贫。

3.2.3 优化生产空间布局,保障生产空间效率提升

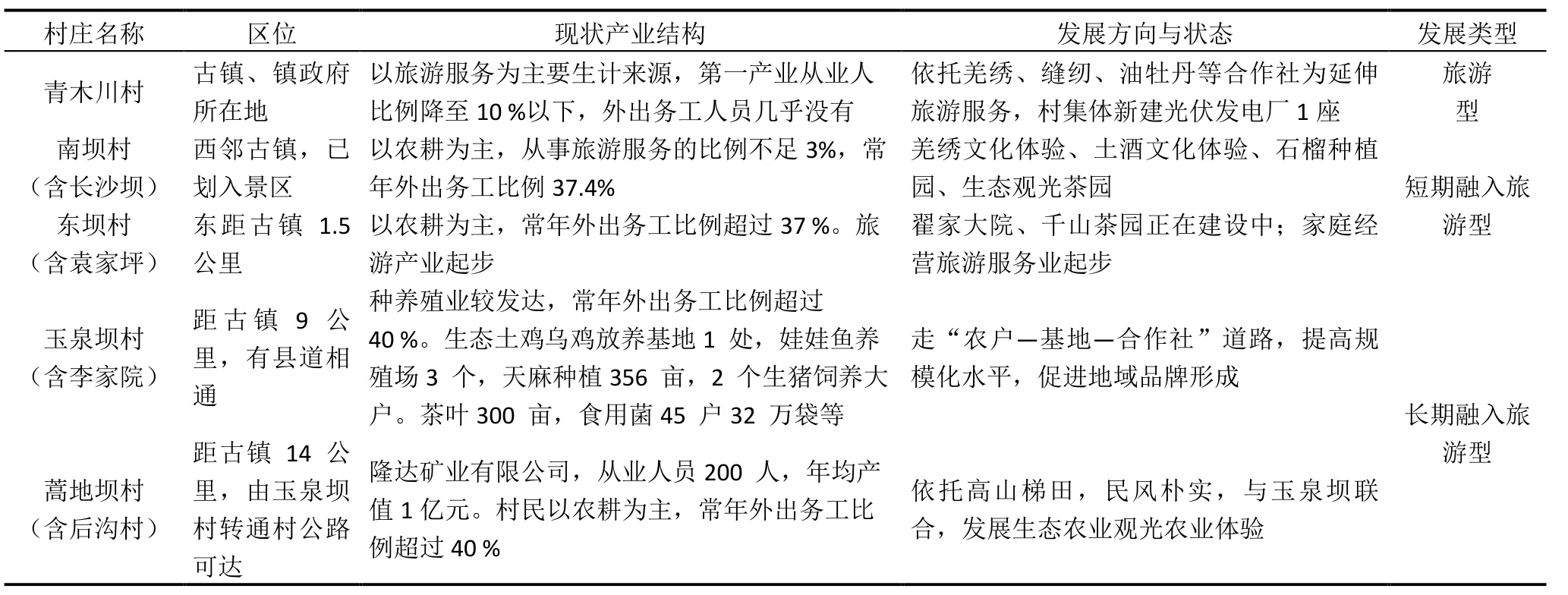

受地形、历史等条件制约,各村发展条件差异大;坚持因地制宜、集群化发展理念,按照不同类型逐步推进发展。

表2 青木川生产空间优化思路

3 秦巴山区小城镇生产人口容量扩展模式

秦巴山区小城镇的优势在于生态环境极佳、历史文化资源丰富、传统社会风貌保留较好;剩余农业劳动力多,发展绿色产业生态本底条件好。在不破坏生态环境的基础上,从农业生产空间、第二产业生产空间、第三产业生产空间使用效率提升出发,尽可能促进多人口的本地就业,有利于促进秦巴小城镇的人口、资源、环境、发展的协调。小城镇生产空间人口容量扩展模式见图2。