滴滴出行并购优步中国之反垄断法分析

2020-10-16■张翕

■张 翕

一、问题引入

自2012 年成立以来,滴滴依托其互联网平台优势迅速崛起,成为人们日常生活与出行必备的“打车神器”。在完成一系列巨额融资与大手笔并购之后,滴滴出行逐渐确立了其在网约车领域内的优势地位,从而引发了业界担忧。截至2016 年8 月15 日,滴滴打车的融资并购之路大致梳理如图1 所示。

图1 滴滴出行融资并购之路(截至2016 年8 月)

尤其是2016 年8 月1 日,占有中国网约车市场最大订单份额的滴滴出行与优步中国宣布合并,有报道称这意味着打车软件市场90%的市场份额将集中到一个主体之下;①凤凰网:《滴滴回应商务 “并购申报” 没有达到申报标准》,网址:http://finance.ifeng.com/a/20160802/14669159_ 0.shtml,2018 年3 月15 日最后访问。合并后的滴滴出行“市场份额太大” “涨价动机非常明显” “估值超过350 亿美元” 等问题,②搜狐财经:《商务部一个月内三度递进回应滴滴优步合并能否通过》,网址:http://business.sohu.com/20160904/n467563632.shtml,2018 年3 月15 日最后访问。引发了社会各界对网约车行业竞争状况的广泛关注。

滴滴和优步作为网约车的龙头企业,前一刻还在烧钱补贴大战中打得难分难舍,而下一刻又旋即宣布合并,这不禁让广大吃瓜群众感到惊讶的同时,更产生了些许担忧:网约车订单量最大的两家公司合并是否会构成垄断? 合并后的滴滴是否会拥有任意提价的权利? “滴优配” 是否构成经营者集中以及是否需要提前申报? 合并后是否会产生排除或限制市场竞争的效果等,本文将对上述问题展开分析。

二、滴滴并购案中的经营者集中审查

(一)经营者集中的申报、含义及规制意义

1.经营者集中申报问题的由来。在滴滴与优步宣布合并之初,经营者集中审查无疑是最具争议的问题。2016 年8 月2 日,商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上称“目前尚未收到滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报”。①搜狐财经:《商务部一个月内三度递进回应滴滴优步合并能否通过》,网址:http://business.sohu.com/20160904/n467563632.shtml,2018 年3 月15 日最后访问。按规定,凡符合《反垄断法》 规定的申报条件和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》 中申报标准的,经营者均应事先向商务部申报,未申报不得实施集中。

2.经营者集中的法律含义。实际上,我国《反垄断法》 规定的垄断行为包括垄断协议、滥用市场支配地位和具有排除限制竞争效果的经营者集中。其中,经营者集中是指经营者通过合并、资产购买、股份购买、合同约定(联营、合营)、人事安排、技术控制等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形,②慕亚平、肖小月:《我国反垄断法中经营者集中审查制度探析》,载《学术研究》 2010 年第4 期。其实质在于原本相互独立的经营者之间的控制关联关系发生变化。③叶军:《经营者集中法律界定模式研究》,载《中国法学》 2015 年第5 期。在中国境内,滴滴和优步都是独立法人并且都从事网络预约出租汽车(简称网约车)业务,故滴滴出行并购与优步中国的行为属于《反垄断法》 第二十条第一款所规定的“经营者合并”,符合经营者集中的条件。

3.经营者集中的规制意义。经营者集中是企业之间的自愿联合,既可使参与集中的企业扩大规模、提高效率,也可能导致行业集中度不断提高,从而形成垄断或者高度寡头化的市场结构,大大削弱竞争、侵蚀市场竞争的基础。④方小敏:《经营者集中申报标准研究》,载《法商研究》 2008 年第3 期。所以,为了控制经营者集中可能导致的负面影响,各国反垄断法一般都对经营者集中尤其是大企业之间的集中加以必要的控制,其主要的手段即是对一定规模的经营者集中实行事前申报或事后审查制度。

(二)争议焦点探析:“营业额” 到底该怎样算?

既然本案属于“经营者集中” 的情形,那么滴滴是否就一定具有提前申报的义务呢? 根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》 (以下简称《申报标准》)第三条的规定,经营者集中的申报标准包括“参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100 亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4 亿元人民币; 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20 亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4 亿元人民币”。我们所讨论的是滴滴和优步在中国境内的合并是否构成垄断,故应适用第二项标准,即判断滴滴和优步上一会计年度在中国境内的营业额合计是否超过20 亿元人民币,并且各自在上一会计年度在中国境内的营业额是否均超过4 亿元人民币。

但关键问题就在于该规定并未明确营业额的概念及计算方法。若将乘客付给打车平台的全部费用看作营业额,①该观点以易到用车为代表,其早在滴滴与快的合并时就认为,快的官网公布的其公司司机流水已达40 亿元,满足了经营者集中的申报标准。详见中国经济网:《滴滴并购优步若企业亏损怎么算? 是否构成垄断?》,网址:http://www.ce.cn/culture/gd/201608/10/t20160810_ 14692997.shtml,2018 年3 月25 日最后访问。那么该案显然已经满足经营者集中的申报标准; 但若仅以打车平台的实际收入作为营业额,②该观点以滴滴的官方声明为代表,详见网易财经:《滴滴回应商务部“并购申报”:没有达到申报标准》,网址:http://money.163.com/16/0802/12/BTFAUIKP00254R2Q.html,2018 年3 月15 日最后访问。那么则需要在了解滴滴出行和优步中国合并之时上一会计年度收入的基础上,来判断是否达到经营者集中的申报标准。

上述两种计算方法看似都各有道理,但互联网打车平台的营业额到底该如何计算,《申报标准》 并没有明确规定,理论界也未有定论,所以我们不妨先通过几个简单的例子来进行比较分析。

1.视域一:不同的经营者、不同的服务费。举个简单的例子,同样都是网约车平台,首汽约车上的车辆均为平台所有运营车辆,司机也大多经过了招聘、考试、培训等正规流程,具备正式的劳动关系; 而滴滴(以及优步)平台上的车却大都以私人自有车辆加盟,车和人都跟滴滴平台没有隶属关系,独立性、自主性和流动性更大。所以,司机的收入对于滴滴出行来说应属于“别人家的收入” 而不应算入营业额。

实际上,滴滴平台所提供的服务更接近出租车信息中介,③彭倩文、曹大友:《是劳动关系还是劳务关系? ——以滴滴出行为例解析中国情景下互联网约车平台的雇佣关系》,载《中国人力资源开发》 2016 年第2 期,第97 页。其主要作用还是在于为司机和乘客进行信息匹配与撮合从而提供更多的交易机会,这是平台经济的核心价值与本质特征; 同时,私家车主通过充分利用闲置物品的使用权获取收益,也是共享经济的应有之义。因此,滴滴司机和滴滴平台是两个相互独立而不同的经营者,一个提供的是租车服务、一个提供的是中介服务,两者是平等的经济合作关系。优步中国的业务模式与滴滴出行相同,在计算滴滴及优步的营业额时,应刨除司机的收入。

也许有人会说,滴滴目前给乘客开具的发票也包含支付给司机的车费,根据财务上的做法,发票金额应当属于营业额。④中国经济网:《滴滴并购优步若企业亏损怎么算? 是否构成垄断?》,网址:http://www.ce.cn/culture/gd/201608/10/t20160810_ 14692997.shtml,2018 年3 月28 日最后访问。该观点看似合理,但若以此为由将乘客支付的打车费全部算入滴滴的营业额将会造成实质的不公。因为行业特殊性,开给乘客的发票肯定得是总价款,但滴滴其实可以在开具发票时进行一些调整,比如把司机的服务费和平台的中介费分开计算、分别开票。

根据商务部《经营者集中申报办法》 (以下简称《申报办法》)第四条的规定,“营业额包括相关经营者上一会计年度内销售产品和提供服务所获得的收入,扣除相关税金及附加”。由于滴滴平台收取的费用是信息中介服务费,司机收取的费用才是传统意义上的打车服务费,所以,只有前者才应算入滴滴打车平台的营业额,而司机收入则应排除在营业额的计算之外。

2.视域二:境外法律规定之参考。对于此类情况,欧盟委员会在1998 年制定的《根据关于控制企业集中的共同体第4064/89 号理事会条例制定关于营业额计算方法的委员会通知》 中已有相关规定:“由于服务行业的复杂性,营业额计算的原则可能必须根据所提供服务的具体条件进行调整。例如,在某些行业中,服务可能通过其他中间供应商提供,作为中间商的服务企业,营业额应以其收到的佣金计算。” 该条规定明确了营业额的计算应考虑企业所提供服务的特殊性,并举例对于作为中间商的服务企业应仅将佣金作为营业额。

(三)滴滴并购优步是否应提前申报?

这里的营业额在会计法上被称为企业的“营业收入”,若将教科书中的相关概念套用进来,滴滴(优步同理)的营业额即为其在提供服务过程中所形成的经济利益的总流入。①刘燕:《会计法》 (第二版),北京大学出版社2014 年版,第216 页。结合前文分析得出的结论,下文所述的滴滴及优步的营业额均不包含司机的收入; 同时为以示区分,用“流水额” 表示乘客所支付给打车平台的全部费用。

因此,发生于2016 年8 月的滴滴出行并购优步中国案是否达到经营者集中的申报标准,就看滴滴和优步作为一个独立企业,在2015 年的会计年度从流水额中抽取的比例究竟有多少,即它们的营业额是否达到了《申报标准》 的相关规定。

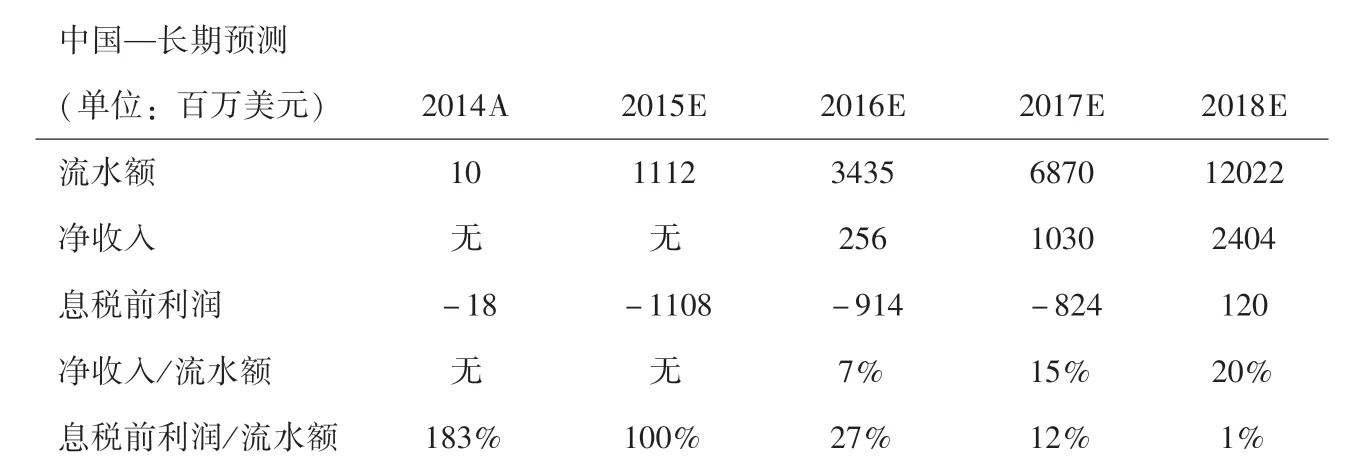

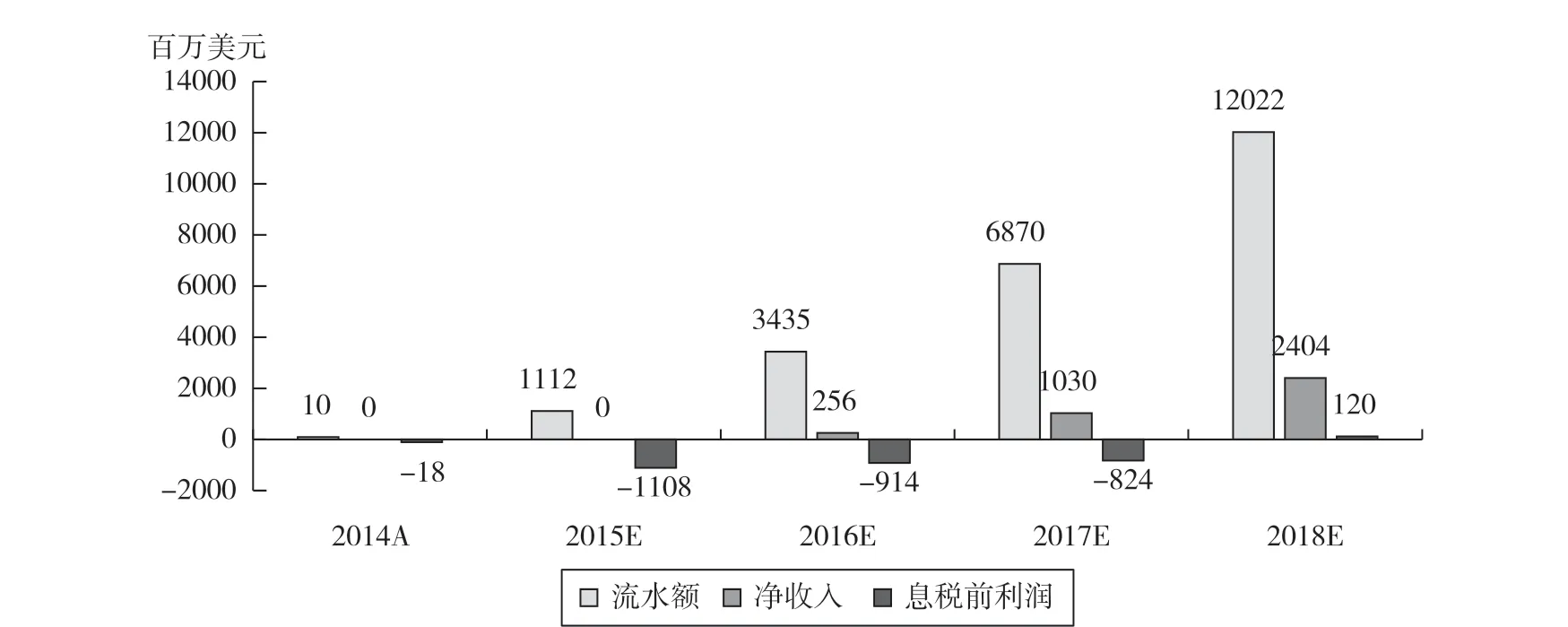

图2 为2015 年7 月优步中国在融资过程中所披露的财务数据,其显示优步中国在2015 年度流水额为11.12 亿美元,息税前利润为-11.08 亿美元,“净收入” 为零。需要说明的是,图中显示的2015 年无净收入指的就是优步中国2015 年的营业额为零。把营业收入的概念误用为“净收入” 可能是因为该篇财务报表的翻译者(原报表为英文)并不熟悉国内外会计术语的区别。根据会计法的相关知识,美国财务会计准则中的“收益” (income)相当于我国会计准则中的“利润” 要素,②刘燕:《会计法》 (第二版),北京大学出版社2014 年版,第272 页。而“净收入” (net income)对应的就该是我国会计法中“净利润” 的概念。但根据图2 上下文的语境来看,所谓的“净收入” 显然只可能指的是营业收入而非利润的概念,所以这里准确的术语应使用“营业收入” 或“营业额” 而非“净收入”。

图2 2015 年7 月优步中国在进行融资时的财务预测数据①李思谊、江晓川等记者报道:《滴滴收购Uber 中国或不触发反垄断审批》,载腾讯财经网:https://finance.qq.com/a/20160801/040998.htm,2018 年5 月23 日最后访问。

但无论如何,在目前没有正式权威的公开途径可以查询到两家企业财务信息的情况下,图2中这些财务数据的可信度还是相对较高的。虽然优步中国2016 年预计营业额为2.56 亿美元,但其在2015 年度营业额仍为零。由此观之,滴滴出行与优步中国的合并案并未达到“至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4 亿元人民币” 的申报标准。

也许有人还是会感到疑惑:优步在经营过程中是不断有乘客支付打车费用的,即便仅收取一定的比例,这笔作为信息中介费的营业额怎么可能为零呢? 实际上这并不难理解:那是因为2015 年优步为打开中国市场曾向司机和乘客双方发放了高额的补贴。在滴滴与优步之间的价格大战中,优步采取的补贴政策包括给司机的奖励、给乘客的红包和直接的价格优惠。特别是给予乘客端的直接价格优惠,在相同里程数下,平台制定的打车价格远远低于市场平均水平。也就是说,乘客付给平台的费用可能少于司机的收入,①例如,在一份打车订单中,可能出现:乘客支付45 元,司机收取50 元,平台还需倒贴付给司机5 元。所以在这样的订单中,平台并没有产生营业收入,即出现营业额为零的情况。这可能是造成优步2015 年度营业额为零的原因。

综上所述,由于优步中国2015 年会计年度在华营业额为零而不满足4 亿元的申报门槛,这直接导致了滴滴出行与优步中国于2016 年8 月宣布的合并案无须提前进行经营者集中申报。尽管如此,目前仍然缺乏权威公开的财务信息对上述判断加以佐证,毕竟现在距这笔网约车行业的“世纪并购案” 已经整整两周年了,当时被炒得沸沸扬扬的反垄断审查至今却仍未有下文。因此,还是建议监管部门能够主动公开相关信息并及时反馈调查进展,尽早给社会公众一个交代。

三、滴滴并购案之相关市场界定

从滴滴出行与优步中国宣布合并之日起,关于滴滴是否会构成垄断的争论就一直存在。虽然二者的合并并未达到申报标准,但是兼并了优步全部中国业务的滴滴出行毕竟拥有了更为庞大的体量并一跃成为业内毋庸置疑的“老大”,这不免引发了广大消费者的担忧与不安——该项经营者集中行为是否会构成垄断进而对消费者产生不利的影响?

(一)法律规定与分析思路

我国《反垄断法》 第二十七条明确指出,在审查经营者集中时,“参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力” 应为首先考虑的因素。由此可知,要分析滴滴和优步合并案是否具构成垄断,须从相关市场的界定、该经营者在相关市场中所占的市场份额以及其他经营者进入相关市场的难易程度等方面进行认定。

一般而言,相关市场界定是反垄断分析的起点,也是反垄断执法机审查的核心内容。②林平、刘丰波:《双边市场中相关市场界定研究最新进展与判例评析》,载《财经问题研究》 2014 年第6 期。相关市场范围的大小将直接影响经营者是否构成垄断的判定。就本案而言,是单以网约车市场计算,还是将出租车甚至其他公共交通工具包括在市场份额的计算之内,结果无疑会截然不同。所以,我们首先拟对滴滴所身处的相关市场进行一些讨论和分析。

(二)相关市场的界定方法

1997 年欧盟发布的《欧盟委员会关于市场界定的通知》 指出,企业间的竞争主要受制于三个因素:需求替代性、供给替代性和潜在竞争。我国《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》 规定,相关市场范围的大小主要取决于商品(地域)的可替代程度。因此,我国主要采取的是替代性分析法来界定相关市场,包括需求替代性分析和供给替代性分析。

1.需求替代分析法。需求替代性分析法根据需求者对商品功能用途的需求、质量的认可、价格的接受以及获取的难易程度等因素,从需求者的角度确定不同商品之间的可替代程度。当消费者因为产品的价格提升而从一种产品转向购买另一种产品时,需求替代品就会出现,它为特定产品的供应商提供了一个直接有效的约束力。①王为农:《反垄断并购审查中相关市场界定研究——以欧美案例分析和中国的实际情况为基础》,载商务部条法司主编:《中国企业并购反垄断审查相关法律制度研究》,北京大学出版社2008 年版,第28~29 页。原则上,从需求者角度来看,商品之间的替代程度越高,竞争关系就越强,就越可能属于同一相关市场。

产品的可替代性可从功能和价格两个方面来考察。在产品功能方面,如果两种产品具有相同或相似的功能,则认为它们之间具有可替代性,属于同一相关市场; 在价格因素方面,若消费者因某产品价格上涨而能够轻易地转向购买另一产品的,那么这两种产品便具有较高的需求替代性,属于同一相关市场。②David S.Evans,“The Antitrust Economics of Multi -Sided Platform Markets”,Yale Journal on Regulation.Vol.20,2003.

2.供给替代分析法。供给替代分析是指当产品的相对价格、需求等市场情况发生变化时,供应商能够转产,将其生产设备和资源用于生产替代产品的难易程度。若转换难度低,则可替代性强,相应的厂商属于同一个相关市场。③张晨颖:《平台相关市场界定方法再造》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》 2017 年第2 期。

供给替代是立足于经营者的角度,从生产投入、风险承担、时间成本等方面考察产品的替代性。即便消费者不能对价格上涨作出反应,但生产商却有可能,其意义在于通过考察潜在竞争者进入市场的可能性而对需求替代分析构成辅助和补充。④宁立志、王少南:《双边市场条件下相关市场界定的困境和出路》,载《政法论丛》 2016 年第6 期。

(三)滴滴的相关市场认定

关于滴滴相关市场的争议主要集中于相关市场仅局限于网约车市场,还是包括在整个出租车市场内。从功能上判断,网约车和出租车在均能满足公众日常的出行需要,其不同之处仅在于招车方式:网约车通过打车软件呼车,而出租车仍沿用“招手即停” 的方式。

网约车依靠互联网实现了司机与乘客之间的快速匹配,提高了乘客打车的交易数量和交易效率,但基本功能与传统的巡游出租车并没有太大的区别,只是乘客与司机达成的交易方式有所不同。打车软件只是为了乘客叫车更加方便而生,但人们不至于用了打车软件就不会手招出租车了,两者之间的替代关系还是很明显的。

从需求的角度看,消费者的需求也并未因销售渠道的不同而不同。网约车的销售渠道主要在线上,而传统巡游出租车既可以线上也可以线下。若平台存在乱加价的行为,网约车用户会毫不犹豫地转向传统巡游出租车; 而传统巡游出租车用户出于便捷实惠的考虑也可能会利用打车软件乘坐网约车,替代关系同样显而易见。根据上海市城乡建设和交通发展研究院发布的《2017 年上海市综合交通运行年报》 显示,2017 年网约车运量仅占出租车总体运量的五分之一。①傅蔚冈:《网约车垄断:一个书斋式幻想》,载“蔚为大观” 微信公众号2018 年4 月12 日推文:https://mp.weixin.qq.com/s/yHL9HhoPVQKX4WUbrwOk-A,2018 年5 月1 日最后访问。即便滴滴占据了上海市所有的网约车市场份额,充其量也就20%,尚未达到垄断标准。

从供给的角度看,网约车市场也并不缺乏强有力的竞争者。除了手招即停的出租车以外,还有美团、携程、高德地图等平台巨头,它们都纷纷利用自己的固有优势相继杀入网约车市场,跨界竞争相当激烈。除了这些跨界竞争者,还有易到用车、首汽约车、神舟专车、曹操专车、嘀嗒拼车等多个网约车平台企业同类竞争者。由此可见,网约车市场的竞争还是很充分的,甚至可以说是很激烈的,其市场竞争机制并未失灵。数量众多的竞争者不仅保证了消费者的选择足够多,同时也证明了滴滴并不太可能阻挡或限制其他竞争者的进入。

综上所述,通过需求替代性分析和供给替代性分析可以得出初步结论,滴滴并购反垄断审查的相关市场至少应是整个出租车市场,而不应局限在网约车市场; 即便在网约车市场,其市场竞争也是相当激烈的。

四、“滴优” 合并后的市场竞争状况分析

我国《反垄断法》 第二十八条规定:“经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。” 因此,在滴滴出行并购优步中国案中,除了参与集中的经营者之营业额需达到申报标准以及参与集中的经营者需在相关市场中占据一定的市场份额之外,还得考察该项经营者集中行为是否具有或可能具有“排除、限制竞争” 的效果。那么,接下来本文将以此为基础对滴滴与优步合并后的市场竞争状况进行分析,以检视滴滴出行是否有可能排除或限制市场竞争。

此外,若仅将滴滴并购的相关市场界定为网约车市场,反推就会发现诸多不合理的地方。因此,暂将相关市场界定为网约车市场,从市场份额、市场价格控制能力和市场进入壁垒等方面对滴滴是否具有垄断地位进行逆向推理,也不失为一种检验方法。

(一)网约车市场份额对市场竞争状况的影响

有媒体报道,2016 年第二季度在中国专车市场,滴滴出行占据了70%的份额,优步中国占据了17%的份额; 滴滴和优步并购后,在中国专车市场将占据87%以上的份额,而快车市场份额则接近100%,①新浪网:《滴滴优步并购是否构成垄断? 发改委商务部回应》,网址:http://news.sina.com.cn/c/nd/2016 -08 -03/doc-ifxunyxy6352729.shtml,2018 年5 月24 日最后访问。意指网约车市场呈现出垄断的外观。

于是,关于滴滴将会构成垄断的恐惧和疑虑开始蔓延,因为传统经济学知识告诉我们:这种能在短时间内迅速膨胀起来的“怪物” 很可能会形成垄断,进而会利用其垄断力量对消费者和小生产者进行无情的压榨和盘剥; 同时,这种寡头企业还会构筑市场壁垒,阻止其他经营进入相关市场,限制或排除潜在竞争对手的威胁,这不仅会导致市场运作的无效率,也使市场上的商品供给更少、价格更高,消费者的福利进一步下降等。但是,对于平台而言,事实果真如此吗?

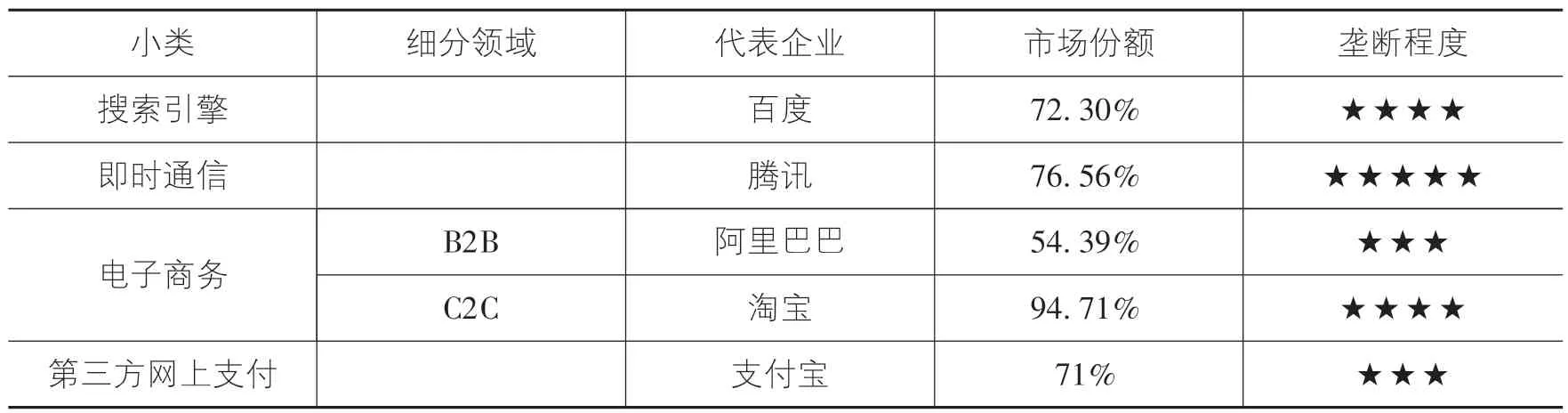

且看互联网研究室发布的《2017 年中国互联网行业垄断状况调查及对策研究报告》:在2016 年第三季度,百度、腾讯、淘宝等互联网平台巨头在各自领域所占市场份额都非常高(见表1)。这种由一两家“超级平台” 占据绝大部分市场份额的情况几乎早已经成为一种常态。倘若单凭市场份额这一标准进行划分,那么下列互联网平台企业的巨头们,在相关市场早已全部达到《反垄断法》 第十九条关于对企业具有市场支配地位的推定标准,从而应该接受反垄断调查。但它们并没有,这是为什么呢?

表1 我国互联网平台巨头所占据的市场份额比较

当然是因为我国《反垄断法》 禁止的是滥用市场支配地位的行为,而非市场支配地位本身。但更重要的原因是,互联网行业竞争本身非常激烈,互联网技术的更迭换代十分频繁,一时占据了高市场份额的互联网企业也并不能高枕无忧。在平台经济视崛起的时代,互联网企业很难凭借高市场份额来操控市场,这使平台即使占据了高市场份额也难以保持市场力量。在这种情况下,份额也就失去了原本的意义。②陈永伟:《平台竞争和治理再思考:“剥削者” 抑或“守望者”》,载财新网2018 年3 月5 日,访问网址:http://opinion.caixin.com/2018 -03 -05/101217235.html,2018 年4 月8 日最后访问。实际上,只有一两家超级平台占据所有市场份额并不是垄断的结果,而恰恰是残酷的市场竞争结果。这有点像奥林匹克规则——基本上只有行业的前三名才能存活下去。

单凭所谓的“网约车市场份额” 就断定滴滴构成垄断的观点,显然只注意到了滴滴作为企业的属性,而忽略了它作为市场的属性。经济学理论告诉我们,如果市场是分割的,它将会限制要素的有效配置,而这种资源的“错配” 将会造成效率的损失; 而市场如果是统一、整合的,那么资源的自由流动将会造成更有效率的配置结果。①陈永伟:《平台竞争和治理再思考:“剥削者” 抑或“守望者”》,载财新网2018 年3 月5 日,访问网址:http://opinion.caixin.com/2018 -03 -05/101217235.html,2018 年4 月9 日最后访问。和其他互联网巨头一样,滴滴出行、优步中国之所以能够在中国的出行市场快速崛起并牢牢占据一席之地,很大程度上在于其利用了互联网科技进步和商业模式的创新,搭建了一个更加广阔而统一的交易(交互)平台,极大地增加了供需双方的交易机会、提高了交易效率。如果所有用户都只在同一个平台上进行交易,那么所有人在这个平台上反而会更容易找到交易对象,从而让更多的交易能够达成; 而如果这些用户分散到了多个平台上,那么人们搜索自己所需资源的成本将会加大,经济效率也会由此受到损害。

(二)定价策略与市场竞争态势

除了较高的网约车市场份额,很多用户还担心滴滴在兼并优步中国后会实行垄断高价等价格行为,掠夺消费者福利。但其实这只是滴滴与优步合并后,由烧钱补贴转向正常经营的定价策略。目前网约车的价格已回复至正常水平,快车与传统巡游出租车的价格相差并不大,专车之间价格也是如此。

之所以有用户反映滴滴不断涨价、价格高,是以当下处于正常水平的价格与价格补贴大战期间的价格相比较。企业的目的在于盈利,高补贴只是企业在某一时段采取的特殊价格策略,是“非常态”,而提价后的价格才是“常态”。表2 对各类出租车的收费标准进行了一定的统计。通过比较可以看出,无论是快车还是专车,滴滴的价格都与竞争对手基本持平,并不存在不合理定价、肆意抬价的问题。

表2 各类型出租车价格水平比较

退一步讲,倘若滴滴真的制定了令人无法忍受的价格策略,只要市场竞争机制尚未失灵,那么乘客当然会毫不犹豫地转向其他出行方式或者转而选择其他打车平台约车。在与传统企业交易时,消费者通常只能选择其中之一作为交易对象,好比买了一台苹果手机后,一般人就不会同时再买一台华为。但在选择平台进行交易时就大不一样了。对于消费者而言,无非就是多下载几个APP 而已,转移成本(Switching Cost)并不高。

对于司机而言更是如此,滴滴在前期投入了那么多的人力、物力和财力,苦心巴力地教会了司机如何安装和使用打车APP,结果学“聪明” 了的司机们转而就纷纷使用多部手机、在多家网约车平台接单,哪里赚钱去哪里。①新浪财经:《美团做打车是降维打击而滴滴做外卖:呵呵》,网址地址:http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2018-04-02/doc-ifysvkev9952092.shtml,2018 年4 月10 日最后访问。先发优势反倒变成了教育市场,好不容易培养出了“消费习惯” 却为他人做了嫁衣。这种现象在平台竞争中被称为“多归属性” (multi-homing),②梯若尔和罗歇:《双边市场中的平台竞争》,载《比较》 杂志微信公众号2017 年12 月27 日,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/0AhQs13aeAoqUrhSinqd5A,2018 年4 月10 日最后访问。它的存在使得即使占据了高份额的平台企业也不敢轻举妄动、为所欲为。因为很可能会有多家平台同时拥有很多消费者、占据很高的市场份额,恣意提价很容易导致被用户“抛弃” 而转向其他平台。

此外,滴滴连接的两端市场需求是相互关联的。若滴滴肆意采取垄断高价等定价行为,那么这必将导致乘客端数量减少、平台价值降低,平台的司机端也会因客源减少而离开平台,而司机的人数的减少又会加大乘客打车的难度、影响乘客端用户数量……如此循环,将产生负方向的“回振效应”,其后果是雪崩式的。这意味着,平台企业能“滚雪球式” 野蛮生长的同时,也可能会“雪崩式” 地兵败如山倒。所以,平台即使在某一时刻占据了很高的市场份额,它仍然难以像传统经济中的寡头那样随意采取其所想要的定价策略,因为只要一不小心,它就难逃“其兴也勃焉,其亡也忽焉” 的命运。③陈永伟:《平台竞争和治理再思考:“剥削者” 抑或“守望者”》,载财新网2018 年3 月5 日,访问网址:http://opinion.caixin.com/2018 -03 -05/101217235.html,2018 年4 月10 日最后访问。

(三)网约车市场进入壁垒分析

除了市场份额和垄断高价,还有一个关于滴滴的担忧是,它在获得足够市场份额的同时可能会构筑起较高的市场进入门槛,这会阻止新的经营者进入,从而产生“排除或限制竞争” 的效果。但情况真是如此吗? 答案是否定的。诚然,只有技术和资金实力强大的竞争者才可能开展网约车业务,但在平台时代,这种实力强大的竞争者其实并不缺乏——它们很可能是来自另一个领域的平台企业。

在平台经济下,存在一种重要的竞争叫作“跨界竞争”,战略管理术语将其称为“平台包抄” (platform envelopment),指的是某平台企业可以利用其在一个市场上获得的已有优势,强势进入另一个市场参与竞争。①刘学:《“战略势能” 决胜平台包抄》,载《哈佛商业评论》 2016 年9 月28 日,访问地址:http://www.hbrchina.org/2016 -09 -28/4576.html,2018 年4 月10 日最后访问。近段时间来,这种“平台包抄” 般的跨界竞争正在网约车市场中不停地上演,美团、携程、高德地图、摩拜、ofo 等各界互联网平台巨头们纷纷高调涉足网约车业务。②澎湃新闻:《滴滴迎来新“对手”:又一巨头高调入场,关键它还使出这招》,“澎湃新闻” 微信公众号2018 年4 月3 日推文,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/JdQ_ leqcO4J5NedRnrvPdg,2018 年4 月13 日最后访问。它们个个都身怀绝技却心思各异,看样子都是准备在网约车市场大显一番身手捞一杯羹,一时间好不热闹!

以最具重量级的竞争对手美团为例,其与大众点评合并后可谓是功力大增,挟外卖界、团购界大佬之威,接连在网约车市场中攻城略地:在拿到了南京市和杭州市的网约车牌照后,又于2018 年3 月21 日在上海正式上线美团打车,推出出租车及快车业务,并仅在三天之后就宣布美团打车“在上海已拿到1/3 的份额”。③倪艳:《美团能撼动滴滴吗?》,载《南方周末》 2018 年4 月5 日,访问地址:http://www.infzm.com/content/134758,2018 年4 月11 日最后访问。与滴滴不同的是,美团的用户不仅可以一键呼叫两种车型,而且在使用美团APP 搜索本地餐饮商户信息时,还可以通过商家主页面的“打车” 入口直接跳转到打车服务,无须手动输入起始地址; 除了上述改进以外,美团再祭出一记“绝杀”:宣布在3 个月内对司机“零抽成”,导致不少司机都转而优先在美团接单。④新浪新闻:《美团打车登陆上海:对司机零抽成3 个月,滴滴司机称收到禁令》,网址:https://news.sina.cn/2018-03-21/detail-ifysnirm1557696.d.html,2018 年4 月10 日最后访问。

对于美团来说,它的布局是衣食住行、吃喝玩乐全覆盖,其用户在搜索上述地点时天然存在着打车需求。所以,美团进军网约车市场只是水到渠成的业务延伸,以补足自身吃喝玩乐之外的出行板块。更为致命的是,美团比之于滴滴等单纯打车平台的最大优势在于,它本身就拥有规模庞大的稳定用户群。⑤“核心商业资本时代” 微信公众号:《民怨沸腾,三巨头联合围剿! 再见,滴滴!》,2018 年4 月5 日推文,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/d_ LHiUBl4zPV69wk5zd7Kw,2018 年4 月11 日最后访问。打车作为一项功能业务嵌入美团平台之中,并不存在从0 到1 去拉新拉量的难题。

在司机端,滴滴补贴的减少和较高的抽成已使司机收入大不如前,所以司机们对于加入另一个具备海量用户群规模又有前期补贴的平台的意愿是很高的,毕竟多一个平台多一份收入。对于用户来说,无论是用哪个打车平台,只要是在安全出行的前提下,能在高峰时点以更低调度费打到车,那么用户就会愿意尝试其他的打车软件。因此,在乘客与用户均有意愿的情况下,美团避免了打车市场初期需要连接双边市场的大量运营成本,从而可以快速吸引市场用户与司机两端的加入。①王新喜:《美团打车VS 滴滴外卖,谁更有戏?》,载“钛媒体” 微信公众号,2018 年3 月10 日推文,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/w0nFATFQ3H6VeCVybcaXfw,2018 年4 月11 日最后访问。

滴滴在并购了优步之后,一度被认为已在网约车市场上“独孤求败” 了,但没想到靠做网上订餐起家的美团竟突然杀入了网约车市场,并迅速在多个城市与滴滴展开了对峙。由此观之,不同领域之间的平台巨头所实施的跨界较量,其实正让平台企业面临着前所未有的激烈竞争。“美滴大战” 的实质便是美团正试图把自己在外卖市场上的优势地位传导到网约车市场,这可以被视作“垄断” 力量的扩展。

在反垄断文献中,这种将一个市场的力量传输到另一个市场的做法叫作“杠杆传导”。尽管在传统的竞争中,杠杆传导现象也存在,但并不常见。而在平台条件下,“杠杆传导” 的力量得以增强。平台企业所跨界传导的并不是资金、资源等传统要素,而是客户,所以我们经常可以看到在一个市场上占据优势的平台也很容易在另一个市场上崛起。由于有了这种现象的存在,某个平台企业即使在一个市场上成为所谓的“垄断者”,它也不能胡作非为,因为一旦它松懈下来,其他市场的大佬就会提刀杀来,抢走它手中的市场。②陈永伟:《关于平台的七个故事》,载财新网2018 年3 月1 日,访问网址:http://opinion.caixin.com/2018 -03 -01/101215516.html,2018 年4 月11 日最后访问。

五、余论:平台治理与竞争规制

平台经济到目前为止还是一个正在演化中的新事物,它的崛起挑战,颠覆了很多传统的认知。面对这一新事物,应当积极加以引导、促进,而不应该基于传统的逻辑,过分夸大其可能的威胁。③陈永伟、叶逸群:《理解平台经济的三个关键点》,载“数字经济与社会” 微信公众号,2018 年4 月9 日推文,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/xCQ_ rsBibNbBko17y9E8jw,2018 年4 月11 日最后访问。

相较于以前碎片化散布的传统平台,互联网平台实现了资源整合、开拓了市场,增加了交易机会、提高了经济效率,故而迅速成长起来。但尴尬的是,在互联网高度普及的今天,市场其实早已经“潜在” 地统一起来了,问题只是在于由谁来完成这一“连接”。诸如滴滴等市场先行者们,通过大量的前期补贴好不容易培育起来了“消费习惯”,到头来可能只是为后来的竞争者们进一步完善商业模式、弥补用户痛点做了嫁衣。这意味互联网平台企业之间的竞争只会越来越激烈。在这种背景下,秉持较为宽松谨慎的态度,待发现问题后再采取相应的规制措施可能更为可取。

从目前情况看,网约车的市场竞争机制并未失灵,只是与传统的反垄断分析思路和关注重点已有所不同。在数字经济时代,互联网大数据已深深嵌入人们生活中的方方面面,用户信息日益成为世界上最宝贵的商业资源——操纵和使用数据将逐渐成为平台经济力量的主要来源。①Kenneth Bamberger & Orley Lobel:《平台市场势力》,朱悦译,载“45Society” 微信公众号2018 年4 月12日推文,访问地址:https://mp.weixin.qq.com/s/LA9IKqzsJbBmC2vIQ1pIhA,2018 年4 月23日最后访问。随着平台市场势力的加强,政策制定者抑或需要重新审视数据经济中的反垄断法和平台监管问题,谨防因数据规则远远落后于数字生活而导致一些“数据王国” 滥用数据权力。②何鼎鼎:《数据权力如何尊重用户权利》,载《人民日报》 2018 年3 月23 日08 版,http://theory.people.com.cn/n1/2018/0323/c40531-29884161.html,2018 年5 月1 日最后访问。

就行业特点而言,平台推动了网络技术的进步与商业模式的创新,但大数据分析技术及利用算法程序差异化定价等问题,也对消费者的隐私和利益构成了威胁。如何规制“技术的贪欲”,如何回应互联网科技进步对法律规则提出的新需求和新挑战,这是值得我们进一步探索的问题。