改良非切割型管状胃在食管癌根治术中的应用

2020-10-12黄琨,胡涛,高琦

黄 琨,胡 涛,高 琦

食管癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率及死亡率均位于恶性肿瘤的前列[1-2]。目前食管癌的治疗方式仍以手术和放化疗为主。近年来食管癌的手术方式发展迅速,逐渐由开放手术向腔镜手术转变。胃仍然是食管癌手术中最常用的替代食管的重建器官。由于全胃代食管术后胸胃综合征、反流性食管炎、肺不张、肺部感染等并发症发生率较高,对于围术期恢复及术后生活质量造成较大影响,目前已很少应用[3]。近年来切割型管状胃已广泛应用于食管癌手术中,取得很好的临床疗效,减轻了术后胸胃综合征的发生率,改善肺功能,减轻了反流性食管炎,提高改善术后生活质量[4],缺点为影响残胃静脉回流,手术操作相对耗时、复杂、术后残胃易出血,另外高值耗材用量多,加重了病人经济负担。我们改良了管状胃的制作方法,采用非切割型管状胃替代食管,观察在开放手术中治疗食管癌的短期临床效果,探讨该术式的可行性、安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016 年8月至2019年12月我院胸外科手术治疗的47例食管癌病人,分为改良管状胃组(观察组)24例,传统管状胃组(对照组)23例。其中观察组男15例,女9例,年龄(66.88±8.17)岁,肿瘤位于胸中段14例,胸下段10例;对照组男11例,女12例,年龄(63.04±9.61)岁,肿瘤位于胸中段13例,胸下段10例。手术方式均采用左进胸食管癌切除术加食管残胃胸内器械吻合。手术标准:(1)术前胃镜病理明确诊断食管癌,同时术前行上消化道造影,胸部、上腹部增强CT等检查,评估手术的可行性,评估无远处脏器及无锁骨上、右喉返神经旁、腹腔淋巴结转移;(2)术前行肺功能、血气分析、心电图、肝肾功能、血常规等检查,无明显手术禁忌证;(3)无食管、胃手术史。所有病人均签署知情同意书,具有完整的临床资料及随访资料。

1.2 方法 采用静吸复合麻醉,双腔气管插管,术前预置胃管、营养管至胃内。取右侧卧位,胸部垫高,左胸切口经第5或第6肋间隙逐层进胸。常规游离食管,打开膈肌游离胃,切断胃左、胃网膜左、保留胃网膜右血管。在肿瘤上方5 cm以远处做吻合位置,食管下段癌吻合口位于主动脉弓下,食管中段癌吻合口位于主动脉弓上。观察组吻合完成后,将贲门及小弯胃壁牵拉平展,用直线型切割闭合器处理贲门、胃小弯及部分胃底,切割缝合器交界及胃壁渗血处缝合加固,胃壁切缘起点及终点缝合加强后荷包包埋,间断大间距折叠浆肌层缝合包理胃壁切缘,缝合完成后残胃呈管状,管径4~5 cm。对照组在胃游离完成后吻合前制作管状胃。自胃角处离断胃右动脉,用直线型切割吻合器沿胃大弯平行方向处理,同时切除小弯侧胃壁、部分胃底及贲门后,使胃成管状,直径4~5 cm,间端缝合浆肌层,包埋小弯侧,将制作完成管状胃的上端后壁与食管行端侧器械吻合。常规清扫各组淋巴结。完成后将肠内营养管送至幽门远端15 cm左右,胃管送至管状胃中下部,并妥善固定(见图1~4)。

1.3 围术期治疗及观察指标 记录2组病人手术时间、术中出血量、管状胃长度、切割缝合器使用数量、术后2 d胸腔引流总量、术后住院时间等指标;记录术后并发症的发生情况:肺部感染、吻合口瘘、残胃瘘、胸腔积液、切口感染;记录短期随访观察记录:迟发性吻合口瘘、吻合口狭窄、胸胃扩张、反流性食管炎。

1.4 统计学方法 采用t检验和χ2检验。

2 结果

2.1 2组病人手术观察指标比较 全部病人均顺利完成手术,无术中意外大出血情况等。观察组手术时间、管状胃长度与耗材用量均少于对照组的手术时间(209.17±47.19)min、管状胃长度(39.98±2.10)cm和耗材用量(3.39±0.78)个(P<0.05~P<0.01);2组术中出血量、术后2 d胸腔引流总量及住院时间差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

表1 2组病人手术观察指标比较

2.2 2组病人围术期并发症 2组病人均未发生吻合口瘘及残胃瘘;肺部感染及胸腔积液的发生率相对于其他并发症略高,均经抗感染、引流后治愈;切口感染1例经换药后治愈。2组围术期并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

表2 2组病人围术期并发症比较[n;百分率(%)]

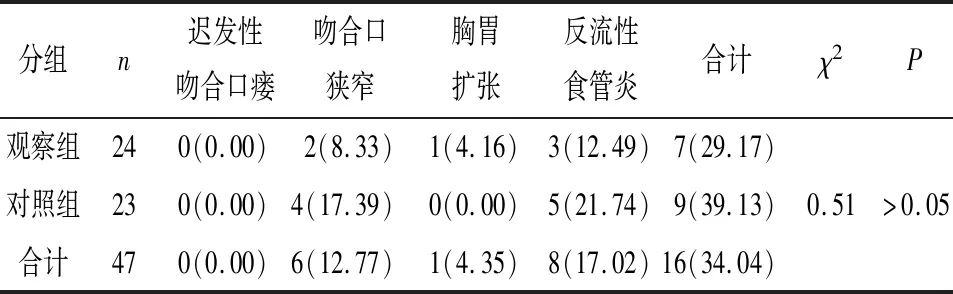

2.3 2组病人短期随访并发症比较 2组病人短期随访并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)(见表3)。

表3 2组病人短期随访并发症比较[n;百分率(%)]

3 讨论

食管癌作为胸外科一种常见恶性肿瘤,其诊疗方式逐步多样化,但目前仍以手术和放化疗作为主要治疗手段。随着外科技术、医疗设备和器械的进步,腔镜食管癌的手术率越来越高。但由于地区经济和技术发展存在差异,各级各类医院胸外科发展情况不一,腔镜食管手术主要集中在大型医院,作为基层医院,目前仍以开放食管居多。左进胸食管癌根治对于术前评估不需要行三野淋巴结清扫的病人,仍占有很大优势,目前基层医院开展较多。术中不用更换体位,减少手术及麻醉时间;仅有胸部一个切口,术后切口感染发生率低;创伤减少,对肺功能干扰较小;胸主动脉位于左胸,暴露视野好,手术安全性高[5-6]。由于胃特有的解剖特点,消化道重建绝大部分采用胃替代食管。其优点在于胃的血供丰富,具有6条血液供应如胃左、胃右、胃短、胃后、胃网膜左及胃网膜右血管,且具有交通支;愈合能力强,浆膜、肌层及黏膜层均易愈合;可游离长度长,容积大,可塑性强,吻合重建简便等[7]。因此,左进胸胃代食管作为仍是食管癌根治术中的一种重要手术方式,目前仍具有其存在的合理性。

左进胸胸内吻合最早是由全胃替代食管进行消化道重建,手术时间短,吻合简便易推广,但随着外科技术和理念的进步,大家对全胃代食管的缺点认识越来越多。主要体现在:胸胃扩张,压迫导致肺不张,影响心肺功能;胃液反流及食管炎较重;胸胃排空障碍;特别是在吻合口瘘时,由于全胃的胃液生成多,胸内感染严重,死亡率高[8-9]。因此,现在的食管癌手术,基本淘汰了全胃代食管的手术方法。切割型管状胃由于其优点多,目前应用比较广泛。主要优点有:管状胃在解剖仿生学上与食管更加接近,对肺、心脏等周围脏器压迫轻,减少心肺功能障碍;管状胃的裁剪使胃小弯及胃大弯基本等长,吻合口与幽门成直线,不易造成排空障碍;发生吻合口瘘后,由于胃液生成的减少,降低了吻合口瘘的风险程度;塑形长度足以在颈部吻合。但其也存在不可避免的缺点:吻合口及残胃瘘的发生率仍有争议;高值耗材的使用量过高;操作步骤繁琐,手术时间长等缺点[10-13]。

我们综合研究全胃和切割型管状胃的优缺点,自2016年8月起在我院采用了非切割型管状胃替代食管进行消化道重建,与切割型管状胃进行观察比较分析后,效果满意。(1)操作简单快捷:非切割管状胃将胃完全游离后,可直接进行吻合,手术时间明显缩短,吻合完成后,用直线型切割闭合器处理贲门、胃小弯及部分胃底,间断大间距折叠浆肌层缝合包理胃壁切缘,缝合完成后残胃呈管状,制作方法较简易,长度上短于切割型管状胃,但完全能够满足弓上及胸顶吻合需要;(2)安全可靠:非切割管状胃闭合次数较管状胃大大减少,切割胃的长度大大减少,减轻了胃壁损伤,从而减少残胃出血、残胃瘘的发生率,与对照组比较,吻合口瘘及残胃瘘发生率未见明显统计学差异,考虑与目前手术技术比较成熟,手术数量较少有关;(3)术后生活质量高:非切割管状胃功能上更接近于正常胃,较好的保护了胃容纳存储功能,术后病人出现饱腹感、体质量下降等程度明显减轻;在形态上接近于食管,术后随访胸胃扩张、反流性食管炎等发生率与对照组无统计学意义,可以综合全胃和切割型管状胃的优点;(4)医疗费用控制低:避免多次切割闭合,使用75 cm切割缝合器1次可完成胃的裁剪,相比较对照组使用的数量,大大减少了手术费用给病人带来的经济负担,特别是对于基层医院的医疗费用控制具有很强的实用性[14-15]。

综上所述,非切割型管状胃适宜在食管胸中下段癌手术中应用,制作方法较简易,长度可满足弓上及胸顶吻合需要,缩短手术时间、降低耗材量,且不会增加吻合口瘘及狭窄、肺部感染、术后返酸、胸胃扩张等术后并发症,临床效果满意,适宜在基层医院推广。