“彭斯讲话”的日本新闻话语分析

2020-09-28湖南大学杜文博张佩霞

湖南大学 杜文博 张佩霞

1. 引言

2018年10月4日,美国副总统彭斯在美国“保守派智库”——哈德逊研究所发表了极具攻击性的对华政策讲话。此次讲话延续了特朗普政权一贯的对华态度,可谓中美建交四十年来的“最强战书”,被部分媒体定义为“新冷战”话语。事实是否真如上述所言另当别论,至少在当前世界格局下,有必要考察世界其他国家对彭斯讲话的报道取向。

日本作为我国的重要邻国,被称为“美国对华桥头堡”,其主要媒体报道彭斯讲话的语言选择有何特点?其中又体现了怎样的意识形态?学界对此事件相关报道尚未展开话语分析研究。本文采用Fairclough的社会文化-话语辩证关系分析法及话语三维分析框架,分别从文本、话语实践和社会实践三个层面对日本《产经新闻》10月6日社论「『ペンス演説』を歓迎する」(《欢迎“彭斯讲话”》,下文简称“产经社论”)展开批评性话语分析,同时结合彭斯讲话英文原文,分析产经社论对报道源文本的选择性,以此揭示《产经新闻》报道中的意识形态取向,并剖析产经社论话语得以产生的深层社会政治文化原因。

2. 批评性话语分析理论框架

新闻话语作为一种承载和传播信息的渠道,历来受到话语分析学界的广泛关注。社会群体通过媒体传播,使其意识形态得以维持和再现。同时,强有力的社会群体可以通过权力控制舆论,为宣扬其群体权力的合法性和认同感而造势(van Dijk 1993: 255-257)。

批评性话语分析(Critical Discourse Analysis)通过分析社会中实在的语言形式,揭示语言在使用过程中所隐藏的权力和意识形态的滥用(Fairclough 1992;辛斌2000)。鉴于此,本文拟利用批评性话语分析方法揭示产经社论这一新闻话语中隐藏的权力和意识形态。

Fairclough(1992)提出了话语三维分析框架(1)文本包含在话语实践中,二者又同时包含在社会实践中。文本层面,主要是基于系统功能语言学,对词汇、语法、语用等要素进行描述的语言形式结构分析;话语实践层面,主要是分析话语生产、分配及消费与语篇之间的关系;社会实践层面,主要是解释社会文化语境与文本生产的相关性。,通过分析文本,剖析与文本连锁的话语变化(话语实践)及社会文化变化(社会实践),并结合社会语境,解释深植于论述者语言选择过程中的意识形态。其在文本描写阶段,以Halliday系统功能语言学为理论基础,通过及物性、情态和名词化等切入点,探究语言、意识形态和权力之间的关系以及言说者的意识形态与社会语境的关系。本文沿用Fairclough文本描写阶段的分析方法,立足文本及物性描写,以揭示深植于论述者语言选择中的意识形态和社会语境的关系。

高木佐知子(2004)在社会实践分析层面对Fairclough进行了补充,提出可以从1) 与文本直接相关的社会状况;2) 影响文本产出的社会制度;3) 限制文本产出的社会常识和集体意识形态三个方面着手。本文在参考其分类标准基础上从媒体身份、社会背景、政治文化根源三方面对产经社论进行分析。

3. 研究语料

日本全国性报纸有《读卖新闻》《朝日新闻》《每日新闻》《日本经济新闻》和《产经新闻》,即所谓的“日本五大报”(以下简称“五大报”)。据日本ABC协会网络发布的《新闻发行社报告》,在报纸电子版和其他新媒体的冲击下,除《产经新闻》外,各报发行量均有所下降,但日本报纸历来深受读者信赖,对日本社会舆论仍具有深刻的影响。本文选取《产经新闻》2018年10月6日题为「「ペンス演説」を歓迎する」(《欢迎“彭斯讲话”》)的社论作为分析语料,原因如下:

一是作为“五大报”之一的《产经新闻》拥有庞大的读者群,且具有高学历、高社会地位的读者占很大比重,在日本社会中影响力强。

二是与《朝日新闻》《每日新闻》《读卖新闻》相比,《产经新闻》常被称作「自民党のセールスマン」(自民党的推销员),更关注日本海内外政治经济,且态度明确,社会影响力强。

三是《产经新闻》在2018年10月4日彭斯发表讲话后,率先发表社论和相关报道,其报道较其他报社更具时效性。而且,根据Fowler(1991)可知,社论不同于普通报道,在表述时通过带有感情色彩的词汇和议论性的表达方式,可以将论述者的主张更加明确地表达出来。在此意义上,产经社论可以说是考察日本对华意识形态取向的重要文本。

为便于研究产经社论中隐藏的意识形态,本文将构成社论文本的18个句子编码为S1~S18。

4. 语料分析——基于Fairclough话语三维分析框架

4.1 文本描述阶段——产经社论的语言结构特征

Fairclough(1992)在其三维框架中首先倡导从话语实践到文本分析再到社会实践的分析路径,其依据是话语的产出顺序,但其同时肯定了其他分析顺序。鉴于本文重点在于考察产经社论的文本语言特征,故将文本描述放在首位进行分析。

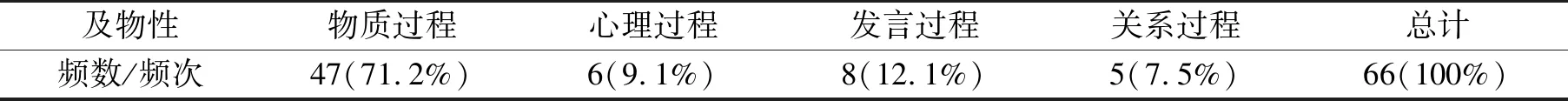

Teruya(2007)将Halliday(1994)的系统功能语法引入日语语法中,按照“物质过程”“心理过程”“发言过程”和“关系过程”四种过程类型进行分类,本文沿用Teruya(2007)分类方式进行论述,将文本各过程频数及频次统计如下:

表1 产经社论中及物性统计

可见,产经社论中使用频次最高的是物质过程,占71.2%,符合叙事结构的基本框架(张韧1992: 65-67);第二位是发言过程,占12.1%;心理过程占第三位,为9.1%;关系过程最少,仅有5例,占7.5%。本节围绕社论中物质过程和心理过程(2)产经社论中物质过程、心理过程和言语过程突出反映了社论意识形态,言语过程于4.2小节中结合话语实践部分进行详细考察。,探讨其中相关的“参与者”和“环境成分”。

4.1.1 物质过程

物质过程指的是物质的活动过程(Halliday 1994;Teruya 2007),即体现“动作者”做某件事的过程。产经社论中物质过程高达71.2%,符合新闻语类追求客观真实性的表达原则。同时,物质过程的动词选取和参与者以及环境成分的语言选择,也体现出媒体潜在的意识形态。如:

S1:トランプ米政権が、民主主義への干渉や覇権主義的行動をとっているとして中国政府を批判し、インド太平洋地域の繁栄と安全に関与していく姿勢を鮮明にしたことを歓迎したい。

S1前半部「トランプ米政権が……中国政府を批判し」中,产经社论采用主动态描述动作者和目标的关系。其中动作者是「トランプ米政権」,目标是「中国政府」,物质过程是「批判し」,环境成分是对目标角色定位的「民主主義への干渉や覇権主義的行動をとっているとして」。后半部画线部分动作者同样为「トランプ米政権」,目标是「姿勢」,物质过程是「した」,环境成分是动作状态「鮮明に」。此节报道了彭斯讲话两大主要内容,即“批判中国政府”和“参与印太地域繁荣和安全事务”。

但是,在报道中国形象时,产经社论并没有引用彭斯的原文表述,而是概括为「民主主義への干渉」(对民主主义的干涉)和「覇権主義的行動」(霸权主义行为)的中国形象,进一步否定了中国在世界舞台上的正义行为和维护国家正当利益的做法。彭斯在讲话中对印太地区相关表述的核心词是“American interests”(美国利益)和“free and open”(自由开放),而在产经社论中描述为「繁栄と安全」,即肯定了美国的政策目标是为印太地区带来繁荣和安全,与中国形象形成鲜明对比。同时,物质过程「批判し」也确定了美国批判中国政府这一社论主题基调。

类似的表述还有S2中将彭斯讲话中所涉中国的行为名词化为 「中国脅威論」,S6和S7中连续罗列中国作为动作者的物质过程,表述为「最先端技術を盗み」「軍拡に用いている」「米国の軍事的な優越を傷つけて」,并插入对彭斯原话直接引用的一个嵌入句「西太平洋地域から米国を排除し、同盟国支援を妨げようとしている」,以及S17中「覇権主義的に振る舞う」,直接引语与间接引语相结合,增强了语言说服力,强化了产经社论对中国的批判态度。

S15:厳しい米中対立が長期化する可能性が出てきたとみるべきだ。

S15行为者被省略,可根据报道脉络推测出此处指代读者,目标是「厳しい米中対立が長期化する可能性が出てきた」,物质过程是「みるべきだ」。物质过程是要求读者看到严峻的中美对立关系长期化的可能性。但是对于中美关系,彭斯不仅表达了与中国的“Competition”(竞争)关系,也表达了对中美“constructive relationship”(建设性关系)的期待。产经社论单纯强调「厳しい米中対立」,体现了对中美对立关系长期化的判断,以及担忧中美建设性关系发展的意识形态取向。

4.1.2 心理过程

心理过程是表示感知的心理活动过程(Halliday 1994;Teruya 2007)。心理过程一般包含两个参与者,即心理活动的主体“感知者”和被感知的客体“现象”(胡壮麟等 2008: 76)。产经社论中共有6处心理过程小句,是新闻中最为直接的态度表达,对其表达态度、构建意识形态起到了重要的架构作用。如:

S12:日本は、ペンス演説で示された対中観と政策を軽視すべきではない。

S17:中国が覇権主義的に振る舞うことは日本にとっても望ましくない。

S18:安倍晋三政権は、同盟国米国と対中政策で協力するため、戦略調整に入ってもらいたい。

S12和S18两个句子都是对彭斯讲话及其外交政策进行态度表达的心理过程,S17是对中国政府态度表达的心理过程。S17中感知者是「日本」,现象是「中国が覇権主義的に振る舞うこと」,心理过程是「望ましくない」。再次将中国维护国家合法利益的行为定义为「覇権主義的に振る舞うこと」,并将其置于句首,体现了产经社论对中国国际行为的否定。「も」体现了产经社论的对华态度,强调了日美对华态度的共同立场。整个心理过程表明,日本在中国问题上与美国达成了共识。

S18中感知者被省略,可以推测出为「産経新聞」或「読者」,环境成分是目的「同盟国米国と対中政策で協力するため」,现象是「戦略調整に入って」,心理过程是「もらいたい」。强调与美国「同盟国」的关系,与S12一样,都表示了对美国及其政策的重视,同时又提出希望安倍政权与美国就中国问题进一步调整战略。另外,值得注意的是,此处选择「安倍晋三政権」做主语,将「同盟国米国」设为伴随成分,突出了日本政府的主体地位。如同S12选择「日本」做主语,而未使用「ペンス演説(で示された対中観と政策)」,同样突显日本(政府)主体地位,即在重视美国对华政策基础之上,突显了日本态度及战略选择的自主性。

4.2 话语实践阐释阶段——产经社论生产中的“互文性”

话语实践分为三个阶段,其中“互文性”侧重于文本生产(Fairclough 1992)。“互文性”概念最早是由法国符号学家Kristeva于20世纪60年代提出(辛斌 2010: 32), Foucault(1972: 98)认为“不存在一种描述不以这样或那样的方式再现其他的描述”,即任何语篇都不是生产者的独立产物,而是对其他文本的吸纳和再现。

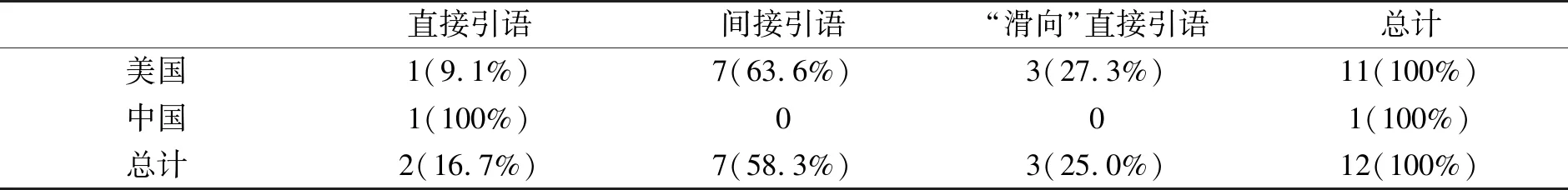

在新闻报道中,这种吸纳和再现并不是论述者对其他文本被动的吸收,而是主观选择的结果,通常隐藏着论述者的意识形态。由于产经社论围绕中国和美国两个对立主体进行报道,故将话语实践阐释部分的主体按照话语来源分为“中国”和“美国”,同时按照转述形式分为“直接引语”“间接引语”和“滑向”直接引语,统计如下表:

表2 产经社论中引语统计

由表2可以看出,产经社论为追求报道的客观公正性,转述了中美双方的不同声音。但是在数量上相差悬殊,来源为美国的引语有11处,而来源为中国的引语仅有1处直接引语。从转述形式来看,产经社论更偏向使用间接引语形式,高达58.3%;其次是“滑向”直接引语,占25.0%;直接引语最少,仅占16.7%,说明在论述彭斯讲话事件时,产经社论介入程度高,比客观报道更注重表达态度、做出评价。另外,在转述动词使用上,对中美两国的情感也不相同,对中国话语的直接引语采用转述动词「反発」;而对美国话语引用的转述动词则更为多样,既有如「示した」「述べ」「指摘した」等中性的转述动词,也有如「非難した」「批判した」等消极转述动词。

S10:中国外務省の報道官はペンス演説に対し「でっち上げで、断固として反対する」と反発した。

如上文所述,在对彭斯讲话事件报道时,产经社论为维护报道客观性,转述时选取了来自中美双方的话语。但不难看出多是来源于美国方面,包括「トランプ米政権」「ペンス副大統領」「ペンス氏」等,而出自中国方面的仅有S10一例,源自「中国外務省の報道官」,且此处虽出自中国官方立场,但产经社论却未明确交代话语来源「中国外務省の報道官」华春莹的姓名,引导读者质疑其真实性和权威性。另外,此处虽然直接引述中国官方信息「でっち上げで、断固として反対する」,表明中方认为彭斯的无端指责是“捏造事实的”“要坚决反对”,但是,产经社论使用转述动词「反発した」以及S11中转折接续词「だが」表示对中方反驳彭斯“不正指责”的不支持,符合直接引语“表示不认同转述话语的观点”的功能(Thompson 1996: 512)。

S4:ペンス氏は「中国は別の大統領を望んでいる」と述べ……(直接引语)

S8:尖閣諸島は日本の施政権下にあると言明し、南シナ海ではオバマ前大統領との約束を破って人工島の軍事化をしたと批判した。(间接引语)

S9:中国がアジア、アフリカ、中南米諸国にインフラ整備を理由に巨額の融資をして、意のままに操ろうとする「借金漬け外交」を展開し、軍事基地などを得ようとしていると警戒感を表明した。(“滑向”直接引语)

在引述彭斯话语的时候,产经社论转述类型丰富,其中如S8式间接引语最多,占63.6%,“滑向”直接引语和直接引语分别占比27.3%和9.1%,符合常见新闻报道架构(辛斌 2006: 2),即论述者倾向于使用间接引语转述消息来源,“以此使转述话语和来源话语之间的界限模糊,用转述者声音压过话语来源者的声音,将官方表述转化为大众语言,从而使这些观点便于大众读者理解和接受”(Fairclough 1995: 61)。

S4为直接引语,转述了彭斯在讲话中关于美国中期选举事宜对中国政府的主观猜测,彭斯原话为“China wants a different American President”(中国希望美国有个不同的总统),忠实引用原文可以有效增强说服力。

S9为“滑向”直接引语,转述了彭斯讲话中对中国在亚非拉地区开展“一带一路”经济活动表现出不信任感的话语。彭斯原话为“In fact, China uses so-called ‘debt diplomacy’ to expand its influence......It may soon become a forward military base for China’s growing blue-water navy”(事实上,中国用所谓的“债务外交”扩大其影响力……这个港口可能很快就要成为中国不断扩展的蓝水海军的前沿基地了)。产经社论的转述基本忠实于彭斯讲话原话,但关于“建设军事基地”这一点,彭斯使用表示可能推测的情态动词“may”(可能),而产经社论则是采用表示事态和动作即将实现的「ようとしている」,引导读者更加确信中国政府正在通过“一带一路”,谋求海外军事基地。

另外,作为中国倡导的合作共赢经济活动,“一带一路”在中日间热度回升,不过日本国内反对和质疑的声音仍不在少数,S9“滑向”直接引语表达了产经社论质疑中国“一带一路”倡议的意识形态,同时「借金漬け外交」作为直接引语呈现在转述中,起到了强调突显的作用,从而激起读者对“一带一路”倡议的负面情绪。

S8为间接引语,转述了彭斯在讲话中对钓鱼岛问题的提及和对中国政府南海岛礁军事化问题的批判两部分内容,其在彭斯原文中表述为“......Senkaku Islands, which are administered by Japan(日本管理的尖阁列岛)”和“......Beijing has deployed advanced anti-ship and anti-air missiles atop an archipelago of military bases constructed on artificial islands”(……在人工建造的岛屿上的军事基地里,北京部署了先进的反舰和防空导弹)。关于钓鱼岛问题,产经社论忠实转述了彭斯讲话内容,并采用转述动词「言明し」,有“明说、断言”之意。钓鱼岛是中国固有领土,此处产经社论采用「言明し」,即借彭斯话语强调钓鱼岛归属问题来拉近日本读者与彭斯的距离,体现了希望读者支持彭斯讲话的意识形态。关于中国政府在南海岛礁的「軍事化」问题,产经社论在转述彭斯讲话原文的基础上加入了背景描述「オバマ前大統領との約束を破って」,向读者营造了一个不重视承诺的中国政府形象,同时使用转述动词「批判した」,体现了彭斯对中国政府的攻击态势。

分析结果表明,产经社论在话语实践层面的转述看似客观公正,但仍通过选择消息来源、转述方式和转述动词等方式介入源话语来传播自己的意识形态以影响读者的理解倾向,从而达到维护日本国家利益的目的。同时,值得注意的是,在转述美方声音时多使用间接引语,一个目的是为了“将官方表述转化为大众语言”,便于读者理解接受;另一个目的是“用转述者声音压过话语来源者的声音”,即突显日本(政府)特别是《产经新闻》论述者的表述主体性。

4.3 社会实践解释阶段——产经社论生产的社会背景

Fairclough(1992)认为,意识形态与社会存在密不可分,其产生于一定的社会条件之下,这些社会条件由政治、经济、文化等因素交织的权力关系构成。产经社论所展现的肯定美国政府(包含美国、特朗普政权及彭斯副总统)、否定中国政府、突显日本态度及战略选择自主性的意识形态,必然是由其政治、经济等社会条件及国际战略格局决定的。

4.3.1 媒体身份——《产经新闻》性质

所有的媒介都不是完全独立自由的,而是受某些权力控制的工具。Altschull(1994)认为,新闻媒介只是统治者维护统治的工具,其报道内容通常反映了其财源阶层的利益意志,充当他们的代言人。

日本《产经新闻》于1958年将东京与大阪两家报社合并,开始接受住友等财团资助,办刊立场转为右翼保守主义。同时,由于日本经济团体对自民党的大力支持,《产经新闻》常被称为“自民党的推销员”,其代表日本国家利益,自然也就代表日本现任首相安倍晋三和其背后的自民党的利益。

从其办报理念也不难看出,其报道论调与其他日本媒体有所不同,向来属于日本保守主义阵营(高桥直之1995: 338),对中国的态度一贯强硬(草野厚、冈本岳大2004: 20)。正因为如此,产经社论在报道彭斯对华讲话事件时体现了支持彭斯讲话,否定中国国际行为的意识形态。

4.3.2 社会背景——中国形象与时代因素

日本新闻媒体对中国形象的报道在不同时期呈现出不同的感情倾向(福元健太郎、古田纮也2012;高井洁司2012;陈洋2015)。近年来,随着中国经济发展,日本开始对中国的和平崛起感到恐慌,部分日本新闻媒体认为在舆论上打压中国符合日本国家利益,于是开始鼓吹“中国威胁论”(金嬴 2005),抹黑中国形象。从产经社论的内容来看,对中国的批判大致可以分为三个方面,分别是海洋军事行为、干预美国选举和“一带一路”倡议。

“在日本决策精英的世界观中,‘战争威胁的想象’占据了重要位置”(陆伟2018: 79)。进入21世纪后,日本将安全利益置于国家利益首位,中国崛起使日本感到前所未有的威胁。日本认为这种威胁主要源于中国海空军事力量增强和对外关系的自主性,故仍将中国视作最大的假想敌,进而否定中国海洋军事行为的合法性。日本政府惯于借助国内新闻媒体夸大事实,渲染中国政府和社会的负面形象。所以,在转述彭斯讲话宣扬钓鱼岛所属权的基础上,产经社论抨击中国在南海的海洋军事行为也符合其国家意志。

批判中国干预美国选举是彭斯讲话的核心问题之一。伴随着中国崛起和安倍政权的再次执政等国际因素,进一步加强日美同盟在现阶段符合日本政治利益。作为美国的同盟国,日本对美国副总统彭斯讲话中批判中国的核心问题自然不能熟视无睹。

但是,产经社论对这一话题并未占用过多篇幅,其原因大致有二:第一,无论美国中期选举结果如何,美国的基本外交政策不会发生改变,即不会伤害到日美同盟关系;第二,迫于特朗普政权的压力,日本方面被迫同意启动日美双边贸易谈判,这无疑会对日本国际贸易带来不利影响,但如果特朗普政权在参众两院失去多数议席,可能会导致其忙于美国内政周旋,而日本可借机拖延谈判。产经社论在保持立场与美国一致的前提下,也保持其自主性,符合日本国家意识形态。

2017年起,日本对中国“一带一路”倡议的态度发生了逆转,2018年日本首相安倍晋三访华加快了两国经贸合作步伐。但是这种变化仍是日本在日美同盟框架内的选择,这不仅来自于日本传统上对日美同盟优先性的认知,其深层原因是日本国际战略和国家利益的选择(王广涛2017: 132-133)。自安倍内阁第二次上台以来,日本加速推进其政治大国进程,除了加强军事化力量之外,经济外交也是其中重要一环。然而,2008年经济危机后,包括日本在内的发达国家经济低迷,而中国自党的十八大以后,提出了共建“一带一路”的倡议,并发起创办亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank,简称AIIB),国际影响力进一步提升。对日本保守势力而言,这势必会冲击其“自由开放的印太战略”。日本也明确提出了利用“自由开放的印太战略”联合美国等国家抗衡“一带一路”的构想。产经社论通过间接转述彭斯讲话话语,将“一带一路”倡议描述成「インフラ整備を理由に巨額の融資をして」(以基础设施建设为由巨额融资)、「意のままに操ろうとする」(恣意操纵)、「軍事基地などを得ようとしている」(牟取军事基地)的「借金漬け外交」(债务外交),通过制造舆论打压“一带一路”,宣传“自由开放的印太战略”以维护日本国家利益。

4.3.3 政治文化根源——语言选择根植的土壤

语言在本质上源自一个民族的文化、部落生活和习俗的现实(马林诺夫斯基2013: 16)。日美两国为资本主义国家,中国是社会主义国家,不同的政治制度必然会产生政治文化的差异。日美两国和中国政治文化在本质上是不同的,美国作为世界最大的移民国家,其政治文化崇尚“竞争”精神;中日两国政治文化源头相同,都强调“和谐”(任志安1999: 38)。不同的是,中国政治文化的和谐重视“中庸”之道,日本政治文化同美国相似,在和谐中强调“竞争”。《产经新闻》作为日本保守势力新闻媒体,在报道时自然就将同为资本主义发达国家的同盟国美国视作“内集团”,而将社会主义最大发展中国家中国视作“外集团”。van Dijk(1998)在分析新闻论述者的意识形态时指出,论述者对“内集团”报道的语言选择多采用积极肯定的表达方式,对“外集团”报道往往采用消极否定的表达方式。产经社论报道彭斯讲话的语言选择更侧重报道中国的负面形象,塑造日本和美国爱好自由和平的正面形象,同时在报道内容的选择上,也体现出日本(政府)战略选择的自主性,符合日本政治文化的利益诉求。

5. 结语

本文从文本、话语实践 、社会实践三个维度对《产经新闻》社论「『ペンス演説』を歓迎する」(《欢迎“彭斯讲话”》)进行了详细剖析。通过分析可以发现,在报道该事件时,产经社论整体上多采用消极的表述方式表达对中国政府形象的否定和排斥,采用积极的表述方式表达对彭斯及美国政府的肯定和认可。社论强调了日本(政府)的主体地位,即在重视美国对华政策的同时强调日本的态度和战略选择的自主性。这种表述选择背后的意识形态和其所代表的日本政府(特别是日本国内保守势力)的利益一致。在话语实践阐释阶段,按照话语来源和转述形式进行分类统计后同样可以看到产经社论所蕴含的意识形态。在社会实践的解释阶段,通过分析《产经新闻》的媒体身份、当下社会背景和国家政治文化差异,能够证实其意识形态来自于其所代表的利益阶层的意志,取决于国家间政治文化所具有的价值观的异同,同时也可以看到其意识形态受当下社会背景和国家环境的影响,是多种社会政治文化因素作用的产物。本文期望中国读者能以批判的眼光解读新闻报道,既不要因为中日两国关系的阶段性升温而低估日本国内保守势力的力量,也不要悲观地认为日美联盟坚不可摧、日本必定紧随美国步伐而敌视中国,要在深刻理解中日政治文化差异的基础上认识到日美联盟的分歧以及日本在亚太事务中的国家主体性,看到未来中日关系发展的可能性。