经历与思想并重

——“正切(1)”教学实录与反思

2020-09-24江苏省淮安市金湖县外国语学校211600

李 东 (江苏省淮安市金湖县外国语学校 211600)

1 基本情况

1.1 授课对象

学生来自本县一所重点初中的实验班,基础知识和基本技能较好,有一定的抽象、推理能力及运算能力.

1.2 教材分析

所用教材是依据《义务教育数学课程标准(2011年版)》修订后的苏科版《义务教育教科书·数学》九年级下册,第7章“锐角三角函数”第1节内容.锐角三角函数隐含着角度与三角函数值之间一一对应的函数思想,因而它是本章的难点;另外,只有正确理解锐角三角函数概念,才能完整理解直角三角形中边、角之间的关系,从而才能利用这些关系来解直角三角形,同时它又是高中学习三角函数的基础,因而它也是本章的重点和关键.

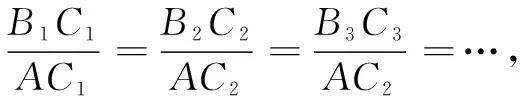

教材基于学生的生活背景(台阶的倾斜程度、沿一定坡度的坡面行走等学生熟悉的生活问题),基于学生的数学现实(学生已学过的有关函数、相似三角形的知识),基于学生对“倾斜”的直观感受,先定义“正切”,这凸显了本课时教学又是锐角三角函数概念教学的重中之重.教学中要根据学生已有的知识,引导学生经历观察、思考、操作、实践等探索活动,发现相似直角三角形的两直角边比值随着锐角大小的变化而变化,随着锐角大小的确定而唯一确定,这样构建正切概念就顺理成章.在正切概念的形成过程中同步渗透类比、函数思想、模型思想等.

教学目标 (1)利用相似的直角三角形探索并认识锐角正切的含义;(2)会在直角三角形中求出某个已知锐角的正切值;(3)经历操作、观察、思考、求解等过程,感受数形结合、符号化等思想方法,培养学生理性思维的习惯与方法.

教学重点 正确理解正切的意义,并会求出某个已知锐角的正切值.

教学难点 如何想到利用直角三角形的对边与邻边的比来描述坡面的倾斜程度以及把比值和角度联系起来用符号来表示正切.

2 教学过程

2.1 创设情境,引发思考

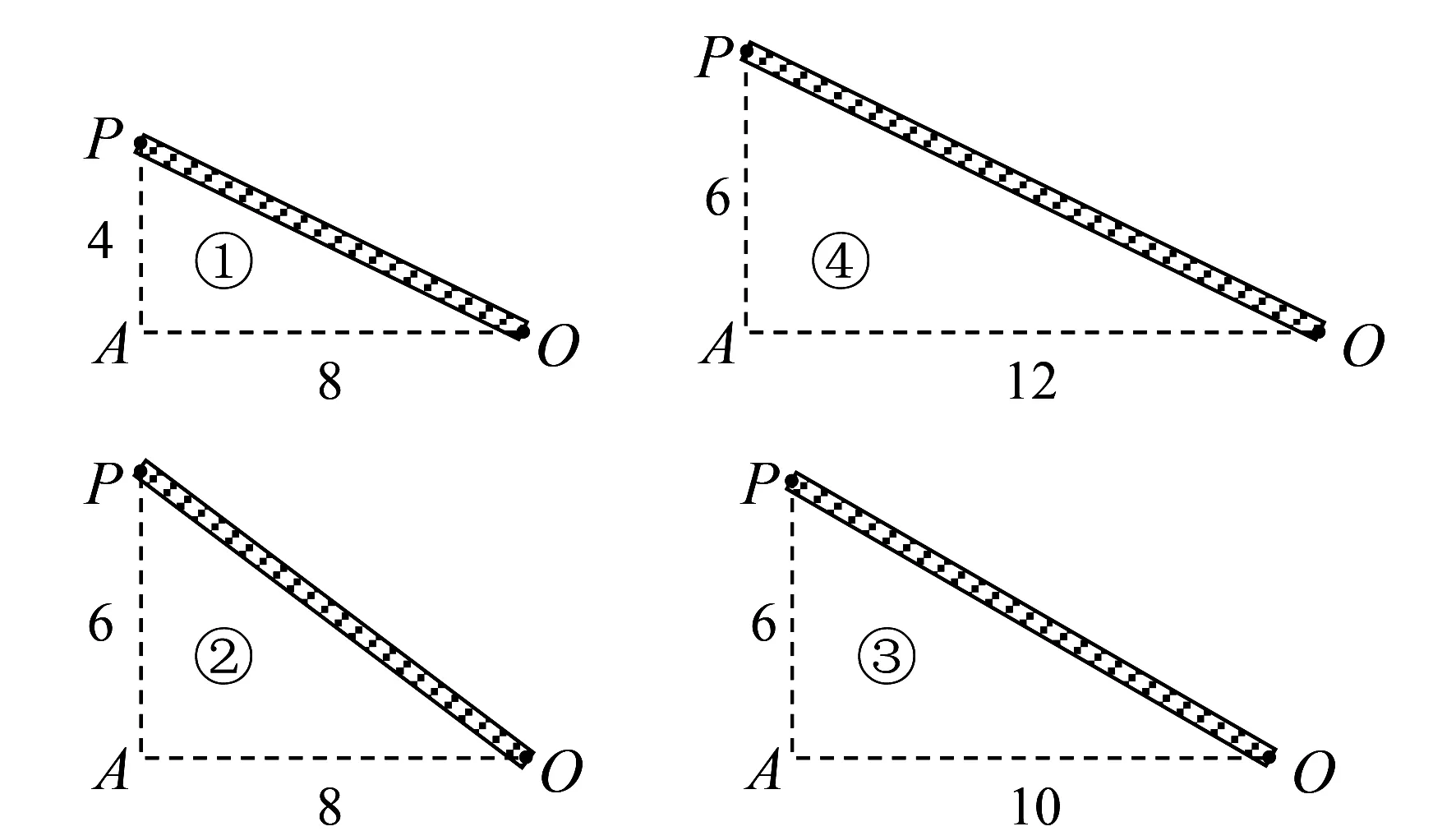

师:(问题1)图1和图2是一座吊桥OP绕点O从水平位置OA拉起的两种状态,请你比较哪种状态下的吊桥OP更陡些?说说你的比较方法.

图1 图2

生1:图2中的吊桥更陡.因为此时的∠POA比图1中的∠POA大.

师:很好,你用∠AOP的大小比较吊桥的倾斜程度.除此而外,还有其他方法吗?

生2:用吊桥OP与立柱的夹角大小比较,图2中的夹角相对小,所以更陡.

师:同学们,你们觉得两种方法本质一样吗?

生众:一样,都是看角度大小.

师:的确一样,只是参照边不同而已.请大家继续思考其他方法,可以用手中的笔代替吊桥,将笔的一端摁在桌面上模仿吊桥旋转抬升的过程,说不定有新发现.

生3:看点P抬升的高度,也就是到OA的距离,抬得越高就越陡.也可以看点P到柱子的距离,到柱子越近就越陡.

师:联想到垂线段,看问题的视角有新意!这种方法是否适用于任何情形?如果不是普遍适用,你能举出反例吗?(教室里一阵沉默)

2.2 反例介入,寻找规律

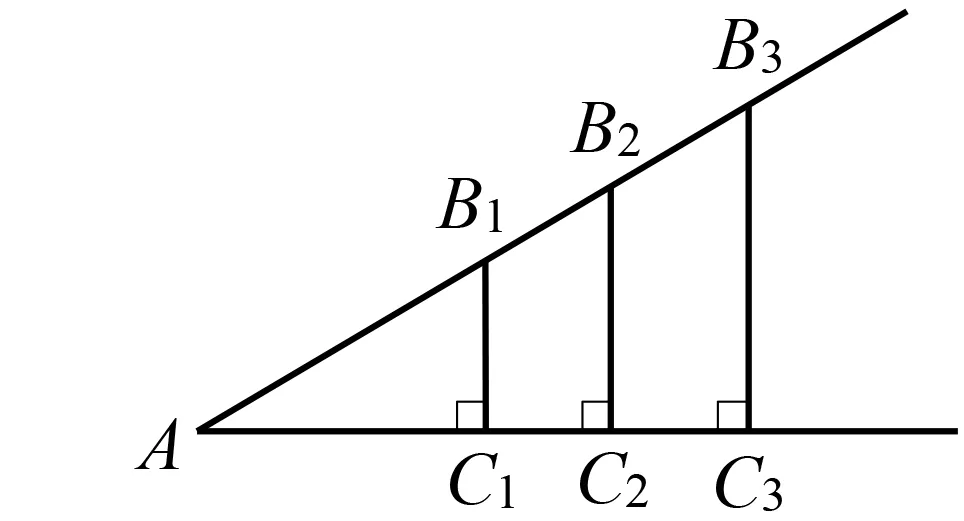

师:(问题2)图3所示的四座不同长度的吊桥,哪座倾斜程度更大?哪座倾斜程度最小?请议一议.

图3

生4(小组代表):用叠合法比较角的大小.①与②中长为8的两边叠合,长为4的边落到长为6的边上,此时①中的∠AOP小,所以②比①陡.同样,②比③④都陡,③又比④更陡.①与④中的两直角边成比例且夹角均为90°,所以两个三角形相似,所以∠AOP一样大,故①与④的倾斜程度相同.综合起来就是②最陡,①与④的倾斜程度同样最小.

师:判断正确.利用旧知进行解释,通俗易懂.现在结合图3回看生3的方法,有不同看法吗?

生5:生3的方法只适用于等长的两座吊桥,对比图3中的①与④,6>4,但并不是④比①陡.

师:说得好!由此说明单看竖直高度(即PA长)或者水平距离(即AO长)或者吊桥长(即PO长)比较吊桥倾斜程度,局限性很大.如果不比角度比线段,考虑通用性,你觉得比较吊桥的倾斜程度需要看几条线段?谈谈你的想法.

生6:看两条线段PA和AO.①与④中这两段的比相等,它们的倾斜程度恰好相同,而倾斜程度不同的,这两条线段的比不等.

师:至此同学们看到,用角度或者用构造的直角边的比能描述吊桥的倾斜程度.那么你们能感受到两直角边的比与倾斜角∠AOP之间有直接关系吗?

图4

师:归纳得好!

2.3 激活旧知,引出概念

生9:函数.

师:不错,这是一种新的函数!等腰三角形和直角三角形是同等重要的基本图形,我们已经学习了等腰三角形边与边、角与角、边与角间各自存在一些特殊关系,也研究了直角三角形中角与角、边与边的各自特殊关系,而这种新函数恰恰揭示了直角三角形中元素间的关系.你们认为是什么元素间的关系?

生10:边与角的关系.

图5

2.4 运用概念,强化理解

师(追问):类似地,在图5中∠B的正切如何表示?

接着教师出示两道例题及其变式:

例1在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,AB=5,求各锐角的正切值.观察计算结果,你能发现什么?(一位学生板演,教师点评并给出规范解题过程;教师板书学生发现的余角的正切关系)

变式1 如果CD是斜边AB上的高,请尝试用不同方法求tan∠BCD.(有学生用定义直接求,也有用等角转换求,教师引导学生感悟最优解;教师板书等角的正切关系)

例2在等边三角形ABC中,CD⊥AB,垂足为D,求tanA.

变式 tan 60°=,tan 30°=, tan 45°=.(学生独立思考并解决问题,教师板书“无直画垂”的解题策略)

2.5 知识梳理,小结提升(略)

3 回顾与反思

3.1 教学设计的基本思路

本着从数学外部引入新课的想法,先利用问题1创设情境引发学生对实际问题的数学思考(从容易联想到的比较倾斜角,到动手操作启发构造直角三角形研究线段,突破探究方向的限制),为线段比描述“倾斜程度”做有效铺垫.再通过问题2,让学生发挥学习主动性,通过自主探索与小组合作,自我发现并验证前面探索所得结论的局限性,从而提炼出具有普适性的“倾斜程度”描述方法(直角边的比),同时引导学生在“倾斜程度”这一媒介下,感知直角边的比与倾斜角之间的对应关系,扫清正切概念的形成障碍.接着通过问题3以及相关追问引领学生脱离具体线段长度,由特殊到一般探索锐角与其所对直角边的比之间的对应关系,激活学生头脑中的函数概念,感受正切概念的本质.最后利用例1和例2及其变式,在用正切定义解题的过程中,帮助学生使其概念学习由过程的操作(程序性的运算)上升到结构性对象(如tanα·tan(90°-α)=1).

3.2 教学反思

(1)概念形成重经历

正切函数是初中末尾阶段学习的三角函数之一,它和一次函数、反比例函数、二次函数一样都是形式定义,但是一次函数、反比例函数、二次函数的对应法则具体可见(因变量可以看作是自变量直接按具体程序运算产生),而锐角的正切与角之间却看不出两直角边的比是否为角经过某种具体运算产生,这种纯抽象学生无法用已有的数学符号来表达,再加上函数概念的抽象性,带给学生巨大的认知障碍.

这节课设计了三个问题,让学生充分经历观察、思考、操作、说理等活动,“拉长”正切概念的形成过程,在慢节奏中感悟.由于学生生活经验中积累的对“倾斜”的直观感受,面对问题1,用角度比较陡峭程度的想法再自然不过.如何让学生想到比长度?过去笔者从类比研究线段与角这两个基本图形的经验唤起学生,学生是否人人参与思考很难观察.这里让学生抬升手中的笔,使每个学生在动手操作中更易感知吊桥顶端P在垂直和水平方向上移动距离的变化,同时也为下节课研究正切的增减性埋下伏笔.这个过程不仅突破了比较陡峭的视角,同样让构造直角三角形解题策略在此萌芽.如何又让学生想到要同时考察两条直角边的关系来描述陡峭程度?通过问题2来帮助学生建立知识联结,让学生积极讨论,学生自我发现、否定、再发现、说理验证,这个环节使学生积累更多活动经验,解题信心和能力不断增强.教材利用比例线段佐证“如果直角三角形的一个锐角的大小确定,那么这个锐角的对边与邻边的比值也确定”,然后直接给出正切定义.如何让学生深刻体会教材中高度浓缩的角度与直角边的比之间的函数关系?这个环节处理显然不可轻描淡写.本节课通过问题3让学生脱离斜面等实际背景,经历角度与直角边的比的具体变化过程,激活头脑中的函数概念,扫除进一步抽象、归纳正切定义的障碍.对正切这个抽象概念,学生只有深度体验后才能真正理解.

(2)知识形成重思想

毫无疑问,“锐角三角函数”这章教学内容是进行“数形结合”教学的理想材料,本节课当然也不例外,要引导学生由已知图形或自画图形分析、表征其中的角度、直角边间的关系,要将具体、直观的图形语言与抽象、严谨的符合语言紧密结合.然而就正切符号的抽象性,又不能忽视本节课另一重要目标,即让学生深刻体验隐含其中的符号化思想.

从2课时的教学内容看,正切概念的形成过程好似穿越了“数学三个世界”[1](即具体化世界、符号化世界、形式化世界),这里经历符号化世界也应该是符号意识的培养过程.英国数学教育家豪森(Howson)指出:“没有必要引入任何符号或缩写,除非学生自己已经深深感到了这样做的必要性,以至于他们自己提出这方面的建议.或者至少,当教师提供给他们时,他们能够充分体会到它的优越性.”为了让学生感受用符号表示正切的必要性,本节课安排三小步:先是简要陈述等腰三角形和直角三角形的诸元素间的关系并进行类比,这些关系以定理的形式融入学生的知识体系,学生对这些定理在解决问题时发挥的作用深有体会,因此会感觉到研究“锐角与所对直角边的比”这两个量是对直角三角形诸元素间关系的重要补充,而且在解题中的作用也不会小.然后追问学生能否像描述已学三类函数那样,用符号表示直角三角形中边角关系(遗憾的是没有看到学生的“创新”表现),激发学生用符号进行数学表达的意识,渗透符号化思想.最后唤醒学生已积累的使用新符号表示新概念的经验,比如小学除不尽时用分数表示准确结果、用π表示圆周率、八年级用含根号的式子表示开方的结果等.这样建立知识间的联系,更利于正切符号及其承载的含义自然有序地融入学生的知识体系.