让文献飞一会儿:“自然观:17年时期的艺术与水利工程”策展手记

2020-09-22许崇宝

许崇宝

策展缘起

我作为策展人工作的起点是同龄人的当代艺术创作,这期间对当代艺术界颇具热度的“三峡”主题自然无法视而不见。2015年泰康空间成立文献与档案中心,我作为研究员的职责之一是为空间的策展实践与研究项目提供学术支持。因为泰康空间对摄影媒介的关注与研究,我在搜集文献资料的时候购买了一本薄薄的摄影画册《十三陵水库工地摄影作品选》(上海人民美术出版社,1959),画册里对修建十三陵水库这一主题的聚焦引起了我的关注,为画册供稿的摄影家名单在今天看来也是大咖云集,如果没有强大的组织、动员,是难以实现的。那为什么要对一个水利工程火力全开?带着这个疑问,我以“十三陵水库”为关键词继续搜集文献资料,越来越多的资料汇集起来,更多的关键词也蹦了出来:社会主义建设、征服自然、首都跃进样本、文艺界下乡深入群众、国画改造、集体创作、民歌运动、集体主义、社会主义现实主义等。在关注文艺对十三陵水库表现的同时,我也将“水利工程”作为关键词展开研究,想看看到底有多少水利工程吸引了文艺工作者的创作注意力,官厅、佛子岭、三门峡、新安江、红旗渠……还有之前就关注的三峡。这些地理坐标横向连接了社会生产生活的各个领域,纵向贯穿了新中国17年时期(1949-1966)、“文革”、改革开放等历史阶段。在艺术创作者的角度,则逐步从国家视角的宏大叙事转移到当代艺术创作对社会现实的人文关怀,对个体命运与私人情感的关注。

2019年末泰康空间在制订2020年展览计划时,总监唐昕提议由空间的文献与档案中心三名研究员从自己的研究兴趣出发,将文献研究过程中的问题转化为策展生产,提出策展方案,在2020年推出空间新的系列项目“泰康空间文献展”。我将上述对艺术与水利工程的研究整理为“从十三陵到三峡:国家视角与个人创作”的策展提案,在几轮内部团队评议中,考虑到研究工作量、

展览体量与展览主题提炼等各种因素,最终将展览定名为“自然观:17年时期的艺术与水利工程”,明确展览主题关注“自然”,限定历史阶段为17年时期。

展览架构

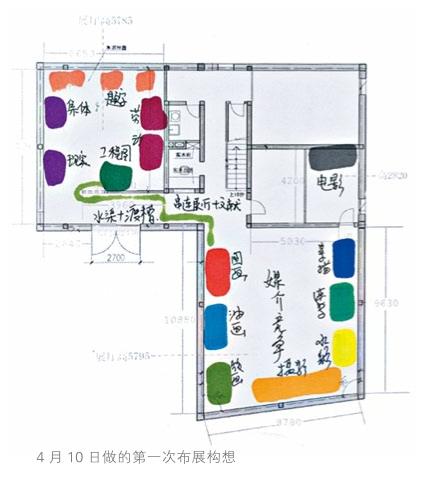

在最初的策展思路中,展览主要包括三个部分:水利工程建设前的自然面貌;水利工程建设过程中劳动者对自然的改造,以及艺术家在表现这一主题的过程中实现的对创作面貌的重塑;水利工程完工后,为艺术家的创作提供了新的视觉经验,艺术家以“自然”为母题的创作,会将作为人类改造自然的成果——水利工程,作为“新自然”的一部分纳入创作。

在对上述三部分文献资料进行整理研究的过程中,两部分“后台”性的资料浮现出来:一是艺术家在这一历史时期的工作状态、思想动态;二是在各类报纸、杂志、画报、画册中,对水利工程的叙述所采用的叙述逻辑。在我看来,这一实一虚两个后台,与前面3个单元是不可分割的有机整体。最终展览构架确定为如下5个单元:

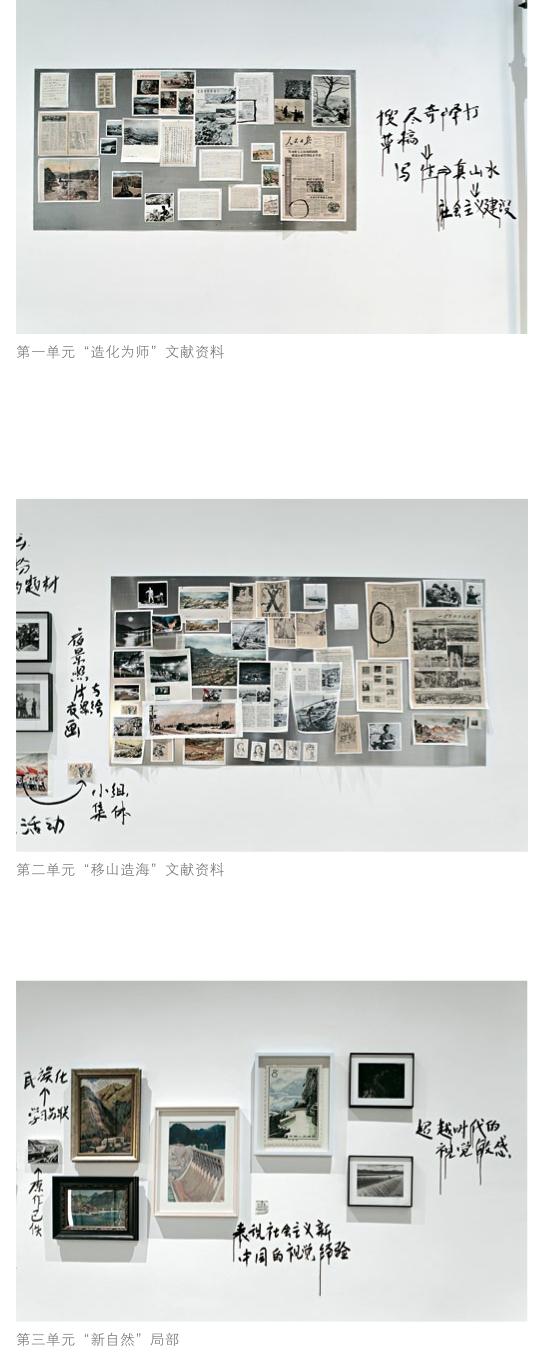

1.造化为师。“外师造化,中得心源”是中国传统画学的经典文本。这个单元想说明的是艺术家在中华人民共和国成立前后的风景画中,对自然景观描绘所发生的变化,为了呼应展览主题,所选的作品也都与“水”相关。从1939年的嘉陵江(吴作人,《嘉陵江边》,1939)、1943年的都江堰(徐悲鸿,《都江堰》,1943)到1955年的三门峡(吴作人,《黄河三门峡·中流砥柱》,1955-1956),在留欧习艺并熟练掌握焦点透视法的画家笔下,风景画不仅有不同于传统国画的对自然的理性观察与真实再现,也有从抒情雅致到雄浑壮阔的调性之变。艺术家所师法的自然造化已经开始变化,正在大规模展开的国家建设的洪流成为新时代的“造化之变”,时代已经提出了新的课题。对于以往持“为艺术而艺术”观点的文艺工作者来说,走向劳动人民改造大自然的现场,成为必须实现的一个转变。

2.移山造海。“众志成城,移山造海”是朱德给十三陵水库工程的题词,这个题词很恰切地将国家建设过程中人与自然的关系进行了说明,劳动者在集体主义这个新社会道德原则的武装下,是可以征服、改造自然的。在十三陵水库开始修建的前一年,毛泽东通过《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文发出号召:“向自然界开战,发展我们的经济,发展我们的文化……巩固我们的新制度,建设我们的新国家……”让高山低头、叫河水让路,人定胜天的革命豪情成为艺术创作与水利工程建设的共同底色。这个单元所选择的作品与文献通过对劳动场景、劳动者、劳动意志、劳动热情的描绘,形塑出新时代劳动者的主体性。在这个单元中梳理出几条脉络,围绕突出劳动者在社会主义建设中的干劲这一核心命题,冒雨劳动、夜间劳动、女性劳动者、集体协作劳动(如打夯)这些在中华人民共和国成立前极少入画的创作题材一时间成为大热门。

3.新自然。劳动者在自然山川中嵌入了社会主义新人的劳动创造,艺术家在形塑新自然的过程中,形成的表现新中国的基本经验和图式,成为社会主义文化里的新视觉经验。笔墨创新伴随着对探索、写生、民族化、学习苏联等问题的讨论和实践。吴印咸的《水坝》和王世龙的《战天斗地——辉县》体现出超越时代的视觉敏感,胡一川的《龙潭水电站》在学习苏联与塞尚的同时寻求油画民族化的道路,艺术家们在艺术作品的政教功用和艺术自律性之间取得了微妙的平衡。

4.艺术家。作为文艺创作的主体,艺术家通常隐身在作品背后,一个个如雷贯耳的名字,难以与一幅幅生动的面孔相对应。通过艺术创作同时期的艺术家工作照、肖像照,领略艺术家彼时彼地的风采,从艺术家写作的工作感悟、日记、信札中体会藝术家的思想动态,是否能发现新时代、新视觉经验的一些端倪呢?在一个以文献研究为特色的展览中,这一部分显得尤为重要。在这里看到的不是艺术家的证件照,也不是公文写作,更多的是创作的专注、采风的从容、工作与创作的矛盾、衣食住行的日常。

5.工地社会。这个单元标题借用自华东师范大学刘彦文研究“引洮上山”水利工程的著作标题。如前所述,在梳理各类视觉作品、文献资料的时候,我逐渐归纳出公共话语在谈及水利工程时的一套叙述逻辑,即水利工地作为文艺创作和新闻摄影的焦点,在选题、创作、发表的过程中,逐渐被塑造成一个临时性的社会生态缩影。涉及水利工程的政治动员、劳动组织、科研技术、工程亮点、思想教育、统一战线、外交场景、饮食住宿、卫生健康、慰问演出、文化娱乐、女性解放、英模人物、庆功典礼、社会效益等是这个叙述逻辑的基本内容。

媒介的突破与比较

在梳理文献资料的过程中,对摄影与绘画在这一时期为了更好地表现新课题而做的探索与努力有了直观的认识。在完成了生产资料所有制的社会主义改造之后,迫切地需要一个生产与建设上的高潮来体现新制度的优越性。新社会劳动者们夜以继日地工作、与时间赛跑的精神成为一个重要题材,但在夜景的表现上,无论是画家还是摄影家都欠缺成熟的表现技巧和充沛的情感准备。于是在水利工地与劳动大军同吃同住同劳动,通过切实的劳动以及对劳动者、劳动现场的观察,达成肉身与思想的重塑,成为一种必需。摄影家陈勃在《生活和摄影创作——十三陵水库工地摄影杂谈》一文中总结自己拍摄夜间劳动的心得时说:“表现黑夜,有星海一样的灯光,充分表现工地以及周围环境的轮廓和必要的层次,不是一团漆黑中点缀几个白点而已。要达到这种效果,必须在天要黑的时候或天要亮的时候,采用二次或多次曝光的办法来实现。拍摄夜景如果没有水面作倒影,应尽可能找到一些近景作陪衬,以表现景物的深远感,并在可能的情况下,在近景的后面加补助光,以勾画出它周围的线条。”有趣的是:李斛的《十三陵水库工地夜景》确实在近景画了水面,以丰富环境的层次,虽然没有文献直接证明画家与摄影家之间互相的交流影响,至少也可以推测,使用不同媒介的文艺工作者在学习并熟练掌握表现技巧、对艺术创作规律的探索方面是同时的。

展览实现

在梳理好文献、沟通好展览授权后,如何实现这个展览?因为涉及的作品在今天大都归属公私收藏且价值不菲,加以新冠疫情导致的社会各领域流通滞缓,我采用了“作品文献化、文献作品化”的处理方式;简言之就是在获得授权的基础上,将授权方提供的作品图片通过打印、微喷等方式复制为展品,或直接将一些画报、画册上发表的摄影、绘画作品复制为展品。这涉及大量烦琐的文献处理工作,空间典陈组的张明信、孙蔚然和办公室的马希峰在扫描、微喷、打印、装裱中给予了专业的支持,使展览物料得以及时制作完成。

展厅的效果如何体现出展览策划的文献档案面貌?在我们的日常观展经验中,展厅中墙面的“正式作品”与展柜里的“辅助文献”相呼应已经屡见不鲜。但本次展览已经是所有的展品都具有“文献”属性,如何在划分5个单元的情况下,又能使整个展览的体验不是在白盒子里阅读经典,而是在沙发上翻阅一本旧时文献呢?经与空间总监唐昕、助理策展人戴西云讨论,我们取消了展柜这一形式,利用铁板和磁铁来展示大量的文献资料单页,即便是被装裱起来的“作品”,也被我在墙上的涂涂写写与这些单页纸片联系起来,最终达到所有展厅的白墙面都是文献推演的草稿纸这一视觉效果。

为了使观看的过程变得更丰富,戴西云与空间平面设计师丁丁、周岩将展览的所有作品标签做成地贴,区别于墙面上手写的关键词和策展思考,同时这也给观众设置了一个抬头-低头-再抬头的观看路径,像看书时查找注解一样。在连接两个展厅的走廊和“艺术家”单元的墙面,戴西云设计安装了顶天立地的脚手架,使观众对建设工地与人的生理存在有一个感性的尺度比较,也提示出“施工中”“创作中”的现场感。

展览的延伸

作为一个体量有限的展览,对很多问题只是点到为止,而难以展开深入的探讨。在展览策划过程中,我有意识地寻找与展览议题相关的学者,邀请他/她们就相关议题举办讲座展开讨论。分别邀请了上海大学的朱羽从运动、工程与美学的角度谈“社会主义与自然”,关山月美术馆的丁澜翔以李琦的《主席走遍全国》作为案例分析谈这一时期美术家的身体重塑,中国艺术研究院的杨肖将“速写”作为研究对象谈这一媒介在十三陵水库建设中体现出的特点,东南大学的范雪通过诗歌、民歌进行文本分析谈十三陵水库工程中的自然、劳动与工地文化,清华美院的封帆从“人定胜天”的概念出发谈中国生态艺术的社会起源,罗德岛设计学院的丁祥利从历史考察的视角谈三门峡工程背后复杂的政治、自然环境与民生因素之间的矛盾与协作。

展览的遗憾

泰康空间的工作传统非常重视“现场”与“田野”,这次展览因为新冠疫情的原因,没有进行任何田野访问与调查。除了京郊的十三陵水库、密云水库,我没有到过展览中涉及的其他水利工程。这个遗憾在与一些朋友的交流中得到了些微的弥补。在与蒲英玮的交流中,我们谈到了水利工程的“专业性”,这也是我在前期策展研究中遇到的一个问题。我曾经尝试过以水利工程为线索勾画展览架构,但很快遇到瓶颈,即行外人对于水利工程的了解仅限于时间、地点以及宣传中的功用,而难以深入了解其背后复杂的专业问题。我们讨论的共识是:水利工程作为一个高度专业化的领域,它可以专业到和你毫无关系,以至于外行对它的了解只能通过各种传媒与科普,而传媒与科普对于同一问题所传递的信息可能是背道而驰的,恰如今天的新冠疫情。在与刘畑的交流中,他讲述了在红旗渠田野调查时采访任羊成的经过,当他问到这个顶着英雄光环的老人是否为自己感到自豪时,重复了三遍仍无法让任羊成理解这个问题;任羊成因为常年凌空除险在肚皮上磨出的厚茧,也随着岁月的流逝而蜕去。这种话语的沟壑与颇具象征意味的身体变化,让我对红旗渠修建者们和他们的时代有了更多感受。

本次展览的另一个遗憾是对于两个具有重要意义的核心概念——集体主义与社会主义现实主义的展示,还处于较为浅表的层面。这两个概念离当今的我们,至少是离我太过遥远。当今大多数展览对于文献的展示,大多是可看但不可触摸,这种类景观化的处理,在我看来是不够友好的。我搜集整理了一批与这两个概念相关的文献书目,将书目的封面扫描打印出来,每张封面后面加上一叠白纸,集中挂在展厅的一面墙上,可供观众随手触摸翻阅,但翻开封面后,是一片空白。如果觀众有兴趣阅读、有决心消化甚至内化这些文献资料,在展厅一角的文献研究室里,可以阅读全书;在这里,可以让文献飞一会儿,或者飞很久。