扎根之间的生成,研究型项目的另类研究和弹性介入

2020-09-22杨光影

杨光影

理论-落地

作为一个做纯理论出身的人,做“艺术项目”是一件有趣之事。正如古代文人游戏笔墨意外成就“文人画”,理论研究者介入当代艺术也期待形成新的艺术可能性。来到重庆,打交道较多的,恐怕属“重庆工作研究所”的艺术家们。在他们那里,我没有看到一些老派艺术家对“理论”的排斥,反而看到一种接纳、转化的努力。这是一种可能性,当代艺术恰恰需要可能性。在我看来,当代艺术界的很多人,把“当代艺术”当作“现代艺术”来看,他们以为装置、影像和行为只是走到架下的形式变革。借用法国社会学家海因里希的观点,当代艺术是不同于古典艺术、现代艺术的“范式”。古典艺术在乎技艺精湛,现代艺术关乎视觉变革,当代艺术则迸发于方法变革。

那么,理论研究是否能够作为工作方法呢?在德国女艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)那里,她似乎给了我肯定的答案。这位哲学理论出的艺术家,把理论研究作为工作方法,形成其艺术实践。在史德耶尔那里,理论和实践不是相互嫁接的异类植物,而是一体的。研究即实践,理论即艺术,写作即创作。这位女艺术家的老师哈伦·法羅基,也是一位将理论研究作为工作方法的艺术家,在他那里,档案研究、图像重审、文本写作成为重要的艺术工作方法。

至于最后的呈现形式,有人称之为散文纪录片,有人称之为理论纪录片。称呼并不重要,因为这不是视觉形式的电影实验,而是工作方法和艺术项目的呈现。它可能是影像,可能是其他,只不过影像的表达似乎更为合适罢了。

于我而言,以往飘浮在西方理论文本中的我,实际是理论界的他者。这些理论与中国现场的关系是什么?为什么我们不能从现场生产新的理论?我想把飘在半空的理论雪花落地,使之融化,成为土地中的一部分。基于这种理论生产的考量,我开始尝试自己的项目。与此同时,“重庆工作研究所”的其他艺术家及其项目,为我的实践提供了启发和支撑。这些项目似乎形成了某种程度的互文。

说大一点,我们想为当代艺术提供新的可能,而不是重复别家视觉语汇。如果仅仅学到史德耶尔的绿幕装置,那是一种悲哀。而业界居然有人把史德耶尔当作“科技艺术家”,原因居然是她制作的“作品”是虚拟沉浸装置。持这种观点的朋友,我们就不予讨论了。我个人的想法是:我们如何推进甚至超越史德耶尔的工作方法?带有研究性质的地方工作,可能是一条路径。这一路径,艺术家石青老师将之命名为“研究型艺术”;我个人更倾向于“理论型艺术”的说法。命名重要,也不重要。现在的很多命名,和概念股一样,是空的。更重要的似乎是你做了什么。

嗅觉-重审

一直以来,缺乏专业视觉技艺训练的我,自认为是一个“盲人”。盲人失去视觉,却在听觉和嗅觉上灵敏一些。在重庆这样生态丰富的空间场域,能够靠嗅觉做点研究型项目,是我初步的想法。没有法罗基式的社会资源,一个力量薄弱的研究者,就从地方空间的重审开始展开工作吧。

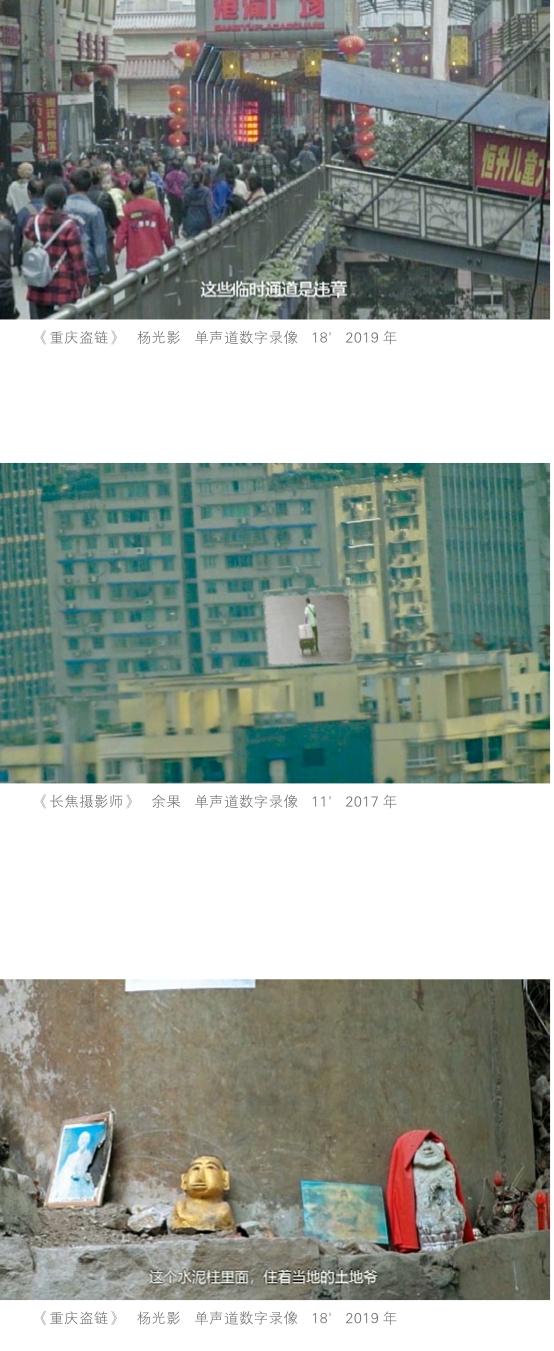

这样的想法,促使我展开《重庆盗链》的研究项目。我试图重审这座山体城市的日常景观,研究在权力规划的城市缝隙,草根重构空间的生长力与想象潜能。这种掩藏在山体间的潜能,是这座城市区别于其他地方的特质所在。如果以“大重庆”来看,这种草根潜能就更丰富了。

这一项目的影像全部是低像素的“劣质图像”(Poor Image)。限于力量所及,这种重审展开于一些微观的空间,并且始于朝天门的批发市场。第一次去批发市场,是重庆艺术家余果带我过去的。于我而言,这种冲击力是独特的。在现代性规划的都市空间,掩藏着这样一个奇怪的装置:海拔不同的楼宇之间,以钢板搭建的临时通道连接在一起。在重庆,这种临时通道司空见惯,是一种日常景观。在网络中,这些通道成为魔幻城市的注脚。然而,从空间生产的角度,我们如何重审这一空间结构呢?

我在市场游走、跟随、审思,这种漫游不是波德莱尔式的,带有强烈的主体性,而是携有研究的议题,进行考察和研究。对于商贩和装货的棒棒来说,走这些有安全隐患的通道,能够节省大量的时间和体力。后来,管理部门看到这些通道的作用,才修了天桥。但在每个市场中,依然存在大量的临时通道。

在我看来,临时通道是草根的个体户和更为草根的棒棒无意识建构的建筑作品。这些晦暗与危险的通道,节省了时间和体力,加速了商品的流动。在资本的加速循环中,临时通道成为草根阶层把控时间权利的载体。正因为这些“盗链”的存在,他们才会节省下部分时间和精力,进行身体的娱乐。而即使是管理者修建的天桥,也是基于草根商贩的需求而建,草根的生长与权力的规划在这里协商、对话。

在临时通道之后,我考察了重庆的“桥洞房”。“桥洞房”是时间性的、过程性的。它是临时寄居,和规划的桥梁以城市的生产时间形成动态的关系结构。在上班高峰期,“桥洞房”像城市的牛皮癣;在夜幕的消费时间,“桥洞房”掩藏在灯光的光环之外;在凌晨时分,桥上安静下来,桥体似乎变成“桥洞房”的一部分,成为临时寄居的房顶。

居住在桥底的,除了草根居民,还有神仙。在重庆牛角沱轻轨站的水泥柱里面,住着当地的土地爷。桥梁的规划,让神仙变成了桥底的神仙,而且是不可见的居民。土地爷是神仙体系中的草根民众,他们掌管一方水土,对天庭的尊神卑躬屈膝。或许因为相似的草根属性,每逢初一、十五,依然会有附近的居民,继续供奉着这位草根神仙。

在草根统治的愿景世界中,似乎没有指向弥赛亚救赎的天梯,有的是重新回到世俗世界的通道。无论万神殿还是奶奶庙,神仙在彼岸护佑着此岸世界。这种世俗世界的护佑,是草根愿景世界的临时通道。这一临时通道的搭建,有其传统,有其文脉。在古代,皇帝祭祀的天帝是紫微大帝,玉皇大帝本是位列其中的星宿,却被草根民众封为三界天帝,护佑民间。在世外之境,草根把寒山、拾得、丰干三位诗僧转化为福禄寿三星。在当下,唱诗成为福禄寿的颂歌。

在此项目,我逐渐生成这样的研究观点:在权力规划的缝隙,草根潜能沉默而快速地生长、铺开。它是隐没的潜流,将权力规划的成果草根化。它是飘浮的幽灵,是最后的对抗智慧和抵抗戰壕。它利用权力,消费空间,最终却将之同化。

漂移-联结

《重庆漂移》是一个集体项目。项目参与者一共8个人,参与者从个人经验出发,通过记忆、现场、档案,考察人与地方(重庆)之间的认同和临时性。尽管是共同参与,其实艺术家余果是主要的统筹者。这个项目也没有达到预期。预期是什么呢?不是呈现一部人-地关系的集体纪录片,而是呈现一种共同研究的工作方法。

在这个项目中,我们进行了多次集体讨论和研究。但遗憾的是:最后呈现的时候,每个人还是回到自己和地方空间的关系。只是因为这些个人话语叠加在一起,显得有些力量。但实际上,每个人的话语之间是缺乏互文的。如果说有集体研究,我和余果的互文相对多一点。重庆大田湾体育场的现场考察、研究文本的修改和讨论,沟通相对多一点。欣慰的是:在项目的后期,沟通逐渐多起来,在牛角沱的江边,集体讨论也开始展开。

但无论如何,我个人以为:这个集体的研究项目是有实验性的,而且是勇敢的、有效的。这种实验性是研究方法的尝试,即艺术家如何创造和发明“研究”的方法。这种研究不是简单的移植理论家的工作范式,而是挪用、转化和生成新的方法。就此而言,《重庆漂移》不是一个“科研课题组”,而是一个弹性的研究集体。每个人的人-地关系、每个人生成的身份认同,向主体内部、向记忆之所挖掘,又向其他成员展示。这种展示是真诚的,其他人也由此产生共感。这种共感交织在一起,形成讨论、形成介入、形成影像,进而构成了一种艺术家的另类研究。这种真诚的展示也是一种勇敢,但只有勇敢是不够的,它还应该具有有效性。在这个流动空间塑造的社会,在人-地关系飘浮的当下,这个项目塑造了微观的集体。当微观的集体回应了这些时代的征候,它微弱而真诚,恰恰因为微弱而有效,因为真诚而引发反思。

焦距-观审

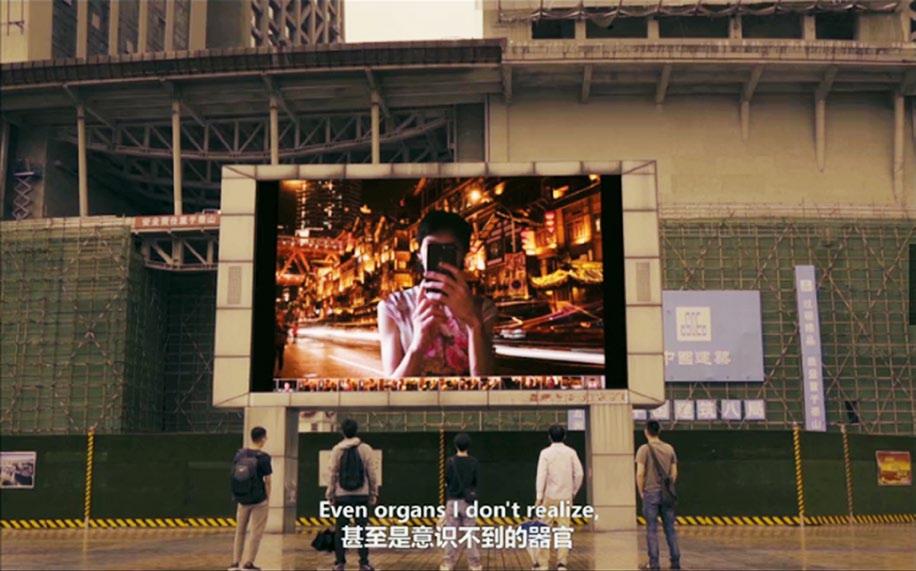

艺术家的研究有时候很别致。社会学家和人类学家绝对不会通过长焦重审日常空间。在艺术家余果的项目《长焦摄影师》中,我们能够看到这样别致的研究。

在法罗基、史德耶尔的研究项目中,可以看到,艺术家试图介入研究现场的努力。在法罗基的项目中,介入和扎根于档案馆、博物馆或其他场所,是其常用的工作方法。史德耶尔的理论生产同样生成于现场。这种现场在网络、在加州沙漠中“像素校准器”的遗迹、在金融危机之后的废弃飞机回收站。然而,在余果的项目中,我们看到的研究,不是一种介入,而是有意识地和现场保持距离,甚至是一种退场。

距离产生新的重审维度。艺术家通过长焦摄影机,和研究现场保持若即若离的关系。在焦距的反复放大、减小之中,艺术家对现场展开讨论,也反复叩问主体。在此,研究不再是理性的论证和推演,而是游离在体验和认知之间。同时,《长焦摄影师》呈现一种有趣的研究结构:身体-焦距-空间。在这一三元结构之下,艺术家重审城市日常空间。

这种拉开距离的工作方式,形成了一种独特的研究。这种独特的研究带有个体气质,所形成的是兼具批判力与感染力的影像,一种语-图的间性文本。这种文本引发人对作者议题的思考,而非单纯的视觉的享受。

审思-另类

艺术不仅可以让人情动于中,还可以用来思考问题。在展厅中,研究型项目密集的话语区别于可以静观的绘画,区别于可以打卡的装置,区别于可以参与的现场艺术。这是一个审思空间,是迫使观众思考、对话的场域。这种思考不是研究报告的聆听,但更加具有研究性。

在西方学界,“严肃话语”“弹性真实”成为描述这类艺术项目的语汇。这类混合了虚拟和真实的影像呈现,一度引发人们的争议。影像呈现仅为表征,在这一表征背后,是一种新的研究型的工作方式。在艺术介入社会思潮的演进谱系中,这种研究型的工作方法能够对社会事件及重要议题做出深入机理的探讨,而非仅仅表达立场和态度。20世纪60年代以来,女权主义、后殖民主义、存在主义等理论话语成为流行的社会思潮,这些流行的社会思潮成为当代艺术生成的理论支撑。例如,在女权主义思潮影响下,80年代女权艺术家往往将暴露女性身体作为作品的创作方式。然而,90年代后随着网络媒介的发展,信息的流动更加去中心化,能够流行于整个社会的理论思潮日渐消逝,艺术家所面对的是具体的社会事件和议题,依靠阐释社会流行思潮的作品很难做到对具体事件或议题的有效回应。研究型项目是一种“弹性真实”,是以私人记录揭示真实、以虚拟表演指涉真实、以重审传媒图像思考真实。当虚拟与真实倒置,“弹性”有效。

这种“弹性”背后,是艺术家的另类研究。这种研究尽管融合感性与认知、体验与思考,却是“严肃”的。它是艺术家站在人文立场,对社会议题或公共事件的关怀与洞见。这种另类研究可能成为一种新的艺术范式,而地方工作能让这种范式继续落地。