贵州民族地区基础设施建设融资模式研究

——以PPP融资模式为视角

2020-09-18颜全己杨军昌

颜全己,杨军昌

(贵州大学历史与民族文化学院,贵州 贵阳 550025)

PPP融资模式是英国政府在上世纪80年代提出的一种新型融资模式,主要应用于基础设施和公用事业建设领域,属于一种公私合作关系,是一种公私合营模式。其主旨是政府以特许经营权的方式,将政府部分责任移交给运转正常、融资能力较强的大型私营企业。总体趋势是在市场中引入竞争机制,进行基础设施建设,提高资金的使用效率,使基础设施建设融资走出困境,让社会经济文化得以快速发展。[1]对经济总量小,建设需求大,各方面建设都需要经济注入的贵州省,PPP融资模式的作用尤其显得巨大,具有广阔的发展空间。

因此,为加快贵州省经济迅速发展,满足人民群众日益提高的生活水平需要,尤其是满足民族地区社会经济文化发展的需求,根据现阶段贵州省财政经济的实际情况,借鉴西方国家成功的PPP融资模式案例,来为贵州民族地区基础设施建设服务是亟待探讨的问题。[2]

一、贵州省近年基础设施建设的情况

近年来,贵州省城市基础设施建设得到飞速发展,基础设施项目得到落实,基础设施水平也有所提升:

随着贵州省加强对“5个100工程”的推进,2014年以来,贵州省的基础设施和配套设施得到了进一步完善,不少省级工业区、旅游景区、示范小城镇等的基础设施得到优化,有了历史性的突破。

就交通运输而言,至2017年底,贵州省新增铁路1484公里,总里程达到3550公里,建成贵阳至广州、长沙、昆明、重庆高速铁路;新增公路35500公里,总里程达到2万公里,内河航道总里程达到3664公里;供水保障能力达到116亿平方米,70个县建成投运中型水库;新增电力装机容量180万千瓦,总容量达到581万千瓦;建成500千伏“日”字形环电网,40个县通天然气管道;建成5个支线机场,民航旅客年吞吐量2460万人次。[3]

到2019年,成贵高铁建成通车,高铁营运里程达到1432公里;建成高速公路550公里,高速公路通车里程突破7000公里;启动实施3万公里县乡公路路面改善提升工程,高等级航道建成里程突破1000公里;开工建设凤山大型水库和70座中小型骨干水源工程,中型水库投运县增加到76个;发电装机容量突破6500万千瓦,通天然气管道增加到49个县,通信光缆达到114万公里;全省民航吞吐量突破3000万人次。[4]

根据2017年贵州省统计局常住人口城镇化率的统计数据,近年来,全省坚持以人为核心的城镇化发展理念,以移民搬迁、重点示范镇建设、旅游文化小城镇建设、新型城镇化综合试点等为抓手,全力推进新型城镇化建设,城镇综合承载力、集聚力和辐射力明显提升,全省城镇化进程明显加快,人口聚集效应逐渐增强。2017年全省常住人口城镇化率达到46.02%,较2016年提高了1.87个百分点,高于同期全国0.6个百分点的增幅,连续3年增幅位居全国第一位。与全国平均水平差距由2010年的16.14个百分点缩小到2017年的12.5个百分点。2010年以来,全省城镇化率提高了12.21个百分点,提升幅度位居西部地区前列。2017年全省城镇人口增长至1647.52万人,较2010年增加471.28万人,年均增加67.33万人。[5]

2013年以来,在国家的大力支持下,在省委、省政府的坚强领导下,在全省人民的艰苦努力下,贵州省经济、社会发生了翻天覆地的变化,人口城镇化进程加速发展。2013-2017年常住人口城镇化率增幅连续4年位居全国第一位,从2014年开始,贵州省城镇规模明显扩大,城镇化率显著提高,城镇人口迅速增加。2014年全省城镇人口为1403.57万人,城镇化率为40.01%,相比2013年的37.83%,提高了2.18%。2015年,贵州省常住人口为3529.5万人,其中城镇化人口占1482.74万人,城镇化率较上年提升了2%,达到42.01%。到2016年末,贵州省城镇化人口则达到3555万人,城镇化率达44.15%,较2015年的42.01%提升了2.14%。到了2017年末,常住人口上升至3580万人,比上年末增加25万人,按地域划分,城镇常住人口1647.52万人,占年末常住人口比重为46.02%,比上年末提高1.87个百分点。而后根据2018年人口变动抽样调查结果推算,贵州省2018年常住人口城镇化率47.52%,较上年增长1.50个百分点,增幅位居全国第三位,连续5年增幅在全国保持前列。五年间,贵州省常住人口城镇化率从37.83%提高到47.52%,年均增长1.94个百分点,年均增幅高于全国0.77个百分点;五年间,全省常住人口城镇人口从1324.89万人增长到1710.72万人,年均增长77.17万人。常住人口城镇化率同国家差距进一步缩小到12个百分点,虽然在全国排名上仍处于倒数第二,但与前一位次的云南省相比,差距从2013年的1.51个百分点缩小到0.29个百分点,差距进一步缩小。[6]2013-2018年,全国及贵州常住人口城镇化率具体变化情况如表1所示:

表1 2013-2018年全国及贵州常住人口城镇化率变化情况[6]

随着贵州省城镇化率的提高,需要城市布局进一步优化,基础设施进一步改善,但地方财力有限,合理运用民间资本,多元化推广PPP模式是有效缓解政府财政压力的有效途径,因而近年来,政府制定了有关的补偿机制和特许引进培育了数量较多经营规范的PPP项目专业机构,为民间资本注入贵州省基础设施建设提供了有利的空间。

贵州省基础设施建设存在的问题首先是基本条件弱,水平较低,总量过小。如电力、燃气和水的生产供应、计算机服务和软件业、交通运输、仓库储存、水利环境、公共设施管理等在全国所占比例大多数年份都低于1%。其次是结构不合理。如交通方面,全省二级以上公路与等级公路所占比重不高,许多乡村未通油路,铁路主要有株六复线,大多为单线,黔东、黔南、黔北等许多边远的少数民族地区缺少覆盖。水利方面缺少骨干水源,大多为小型水库,饮水安全隐患尚未根除,需要抢救治理的病险水库尚多。再次是物流运输成本过高。从全国范围看,贵州省物流运输费每单位GDP承担费用物高于为全国平均水平的2倍。主要原因在于,物流管理层次甚低,过路费较高,物流滞缓,从而增高成本。最后是基础设施的建设成本过高。贵州省多为喀斯特地质地貌,由于受特殊环境的影响,公路、铁路建设的造价比中部平原地区要高出40%以上,如每公里高速公路比北方等其他地区最少要高出6000万元以上。由于沟壑深险,水利工程难度过大,每立方米水的建设成本,比全国平均约增加9元左右,平均约需15元以上。

民族地区是贵州省最接地气,最需要发展的地方。贵州省的3个民族自治州,占据贵州省总面积的一半,其人口数量占贵州省总人口数近40%。贵州省的民族地区多属于边穷的山区,与黔中黔北等地区的经济发展相比较为滞后,尽管在改革开放以来,少数民族地区的基础设施和公共服务建设有巨大进步,但与全国发达地区的平均水平相比,差距还是较大。发展贵州省民族地区经济和推进城镇化进程,让边远农村能与城镇形成共同体,离不开基础设施建设这一先决条件。基础设施建设和保养关系着许许多多群众的生存发展,民族地区群众是真正需要大力帮助的群体。民族地区的基础设施建设和保养,事关当地社会经济文化的发展,是脱贫致富的基础支撑。基础设施建设好,就有利于各方面的投资和当地支柱产业的发展。目前基础设施建设虽然有了改善,但在巩固提高完善等诸多方面,还依然面临资金短缺、融资困难等问题。因此解决好基础设施建设和保养的融资问题,是事关贵州省脱贫攻坚和巩固脱贫成果的一件大事。

二、近几年贵州省PPP项目建设的总体情况

贵州省基础设施建设的快速发展与PPP融资模式有着千丝万缕的联系。就目前状态来看,贵州省的PPP项目,不仅储备十分全面,且前期工作较为成熟,这对贵州省基础设施建设起着一个强烈的示范带头作用。贵州省首先从全领域项目库建设入手,先后建立了包含4个子库在内的省级PPP项目库,截至2017年三季度,贵州已经加入省级PPP项目库的项目就达到了1800多个,计划总投资高达21408.8亿元。[7]项目库涵盖了能源、交通运输、生态保护、市政工程等诸多基础设施领域,此外还涉及到医疗卫生、文化教育等公共服务性领域,在入库项目数量和投资额度上处于全国前列。近年来,在贵州省探索创新运用PPP模式的过程中,取得了较大进展,表现在5个方面。

1.立足顶层建设,建立保障制度

贵州省人民政府出台省级联席会议制度,明确常务副省长为会议总召集人,在省财政厅建立办公室负责专门事务,着力推行PPP投融资工作,明确1+N融资模式的PPP制度体系,以“一个实施意见+项目库管理、PPP基金、PPP项目财政补贴制度,行业(部门)若干等实施方案”[8]的框架,为PPP推广提供运用方面的保障。

2.抓好示范标杆,发挥引领作用

一是抓好向全国展示的示范性项目,从2014年到2016年两年期间,贵州省向财政部推荐参选的已批示范性项目入围29个,获得投资经费共614.74亿元。2018年,精心组织参加全国第四批PPP示范性项目申报,精选项目60个,获取资金1192.07亿元。二是组织评选省级示范性项目,评出省级示范性项目132个,投入经费1067.29亿元。三是开展PPP示范性县级创建工作,大力打造典型树立标杆,乌当、龙里等9个县(市、区)成为PPP示范县(市、区),为贵州PPP模式推行树立了标杆。

3.灵活使用财政资金,积极创新融资方式

一是由省级财政设立PPP资金,出资10亿元,筹集民营资本90亿元,共获省级PPP资金100亿元。同时以省级为示范,各市县及行业成立PPP子基金,形成600亿元模式的PPP基金体系,用以保证PPP项目融资的信誉。[8]二是在中央PPP奖补政策的基础上,制定省级奖补政策。从科学性、规范性出发,引进PPP项目,从专项经费中奖补符合条件的示范性项目和示范县(市、区),现已拨用资金4055万元,奖补最高的达到100万元。

4.贯彻落实实施方案,使所制定的规范落地生根

自2014年以来,大力建立全省PPP项目库,规范项目台账管理,对项目实施规范扎实落实。同时多层面进行培训,扩大掌握PPP项目的管理和运作范围,并对示范性项目及PPP化债项目进行多方面督导。通过这些措施从中发现项目运行存在的问题,以便找出对策,使项目运作进一步规范。

5.利用各种形式大力宣传,扩大民营资本投入PPP项目建设

贵州省大力运用财政部PPP综合平台,对全省PPP项目进行推行宣传,目前已录入项目1800个,计划使用经费约2万亿元。2017年贵州省制定了PPP项目三年计划,有1000个项目得到推介或实施。2016年8月、2016年9月、2017年11月,贵州省组织或参与各层面的PPP项目融资会、合作推进会、融资论坛等活动,广泛宣传贵州省的PPP融资项目。在财政部举办的“中国PPP融资论坛”会议期间,贵州省共推介236个项目,获取投资约3128.77亿元,从而扩大了贵州省PPP融资影响力。

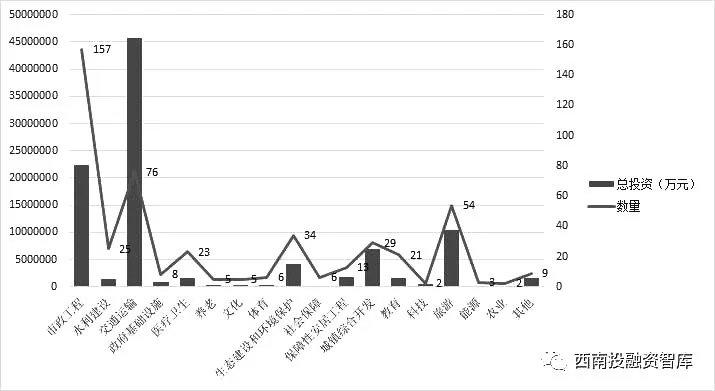

根据财政部“政府和社会资本合作中心”项目库公开信息显示,2018年上半年,贵州省入库PPP项目数量为478个,占全国PPP项目的6.28%;项目合计总投资约10031亿元,占全国PPP项目的8.58%。全省各行业PPP融资情况如下图1所示:

图1 贵州省PPP融资行业类别图[9]

从图1可知,在全部的478个项目中,市政工程、交通运输、旅游类的项目数量较多,分别为157个、76个和54个;从总投资的角度来看,交通运输、市政工程、旅游类的项目体量最大,总投资分别为4564亿、2241亿和1041亿。[9]根据中商情报网讯,重点PPP项目工程有157个,传统基础设施领域112项,计划总投资2632.9亿元,拟引入社会资本1680.8亿元。截至2019年6月底,贵州省共有519个项目纳入全国PPP综合信息平台管理库,总投资约11233.07亿元,进入执行阶段项目281个,总投资约7115.69亿元,落地率为54.14%。1-6月新入管理库项目24个,总投资约447.95亿元。[9]管理库需融资项目数为248个,总投资约5495.05亿元,拟融资金额为3995.23亿元,实际到位的融资金额为1056.94亿元,融资完成率为26.45%,全省平均融资成本为5.23%;民营企业参与方面,民营企业参与项目共97个,总投资约1383.72亿元,分别占执行阶段项目数和总投资的36.74%、21.23%;贫困县推广运用PPP模式情况,全省66个贫困县中,已有60个县开展PPP推广运用工作,纳入全国PPP综合信息平台管理库项目280个,总投资约2427.87亿元;污染防治与绿色低碳项目情况,纳入全国PPP综合信息平台管理库项目共189个,总投资约1946.09亿元;消费领域基本公共服务项目情况,纳入全国PPP综合信息平台管理库项目共93个,总投资约1179.30亿元。[10]

三、贵州各地区PPP落地率分析

根据中国PPP门户网-西南投融资智库数据[9],近年贵州各地区PPP落地情况如下:

表2 贵州各地区PPP项目及落地情况

贵阳市及贵安新区:PPP项目共有41个,总投资1374.25亿元。已落地项目27个,落地率80.39%,落地率良好。已经落地项目中,以市政工程为主,占区域落地项目的57%,其余行业领域分布相对较为均衡。

遵义市:遵义市总项目为62个,共落地33个,落地率为53%。从项目数量来看,市本级、新蒲新区和习水县,项目数量多,且落地情况良好,落地率基本都超过了50%;遵义县、凤冈县、赤水市、道真仡佬族苗族自治县等地的项目数量虽然较多,但落地率相对偏低;而桐梓县、务川仡佬族苗族自治县等地的项目数量虽然少,但项目基本都完成了落地。

铜仁市:共有11个PPP项目,落地项目为6个,落地率54%。除市本级及万山区以外,其他区县的项目落地情况比较糟糕,尤其是玉屏侗族自治县、石阡县、碧江区等地项目数为0。

黔南州:有66个PPP项目,仅15个项目落地,落地率为22.7%,落地率较低,低于贵州省和全国的平均水平。其中州本级、福泉市、平塘县无项目落地。

黔东南州:有PPP项目共计44个,落地20个,落地率为45.5%,落地率略超贵州省平均水平。其中州本级、凯里市项目数量及落地情况都表现得相对较好。

六盘水市:该市PPP项目共计44个,落地24个,落地率为54.5%,落地情况较优秀,其中水城县和中山区各落地了7个项目。

毕节市:共有PPP项目52个,21个项目落地,落地率为40.4%,落地率基本达到贵州省平均水平。其中黔西县、织金县、金沙县项目基本都实现了落地。

安顺市:有PPP项目共计37个,仅12个项目落地,落地率为32.4%,低于贵州省和全国的平均水平。其中镇宁布依族苗族自治县、平坝县、黄果树风景名胜区、关岭布依族苗族自治县无项目落地。

黔西南州:有PPP项目共计30个,仅4个项目落地,落地率为13.3%,远低于贵州省平均水平。其中贞丰县、义龙试验区、晴隆县、普安县、册亨县、安龙县均无项目落地。

综上情况分析,贵州省内PPP项目落地状况总体较好,但是民族地区区域发展堪忧。三个少数民族自治州中,仅黔东南州超过贵州省平均水平,而黔南与黔西南落地情况均较低。铜仁的玉屏侗族自治县、安顺市的镇宁和关岭布衣族苗族自治县、毕节的威宁彝族回族苗族自治县甚至没有PPP项目落地,发展滞后。

四、贵州民族地区PPP基础设施建设存在的问题

贵州民族地区PPP基础设施建设主要存在三个方面的问题:第一,发展不均匀。虽然省委省政府高度重视民族地区的发展,但因PPP总体上是一个经济活动,民族地区由于区位优势、发展基础等自然和历史原因,使得PPP项目落地率大部分很不理想。第二,行业领域不均衡。以黔东南苗族侗族自治州PPP行业分布领情况为例,市政工程所占比率为41%,教育文化行业与医疗卫生行业均仅为2%。其他少数民族地区PPP融资建设项目也大多集中于市政工程上。这说明贵州省民族地区在利用PPP建设基础设施,各领域的均衡发展需引起关注。第三,投资建设不平衡。三个民族自治州,投资主要在黔南和黔东南,分别为1089亿元和812亿元,而黔西南投资仅为386亿,为全贵州省最低,仅为黔南的35.4%,为黔东南的47.5%,为三个民族自治州投资总量的16.9%。[9]这说明贵州在投资PPP建设时,投资额的均衡性仍须引起重视。

总体上看,用于PPP融资基础设施建设的资金还远远不能满足贵州省民族地区经济发展和社会进步的需求,原因是多方面的,但就从融资体系角度看,主要表现为:其资金来源主体单一,投资主要渠道是政府。作为唯一的投资主体存在着不可避免的局限,由于经费巨大,建设周期过长,有的项目需要二三十年的时间,财政难以维系,加重财政负担,所投入的经费依然有限。其二,融资途径狭窄。就近几年来的投资情况看,我省城乡基础设施建设资金主要来自国家财政、地方政府、贷款,其中国债投资规模较大,目的是为了宏观经济和拉动内需,是积极的财政政策。另外,国家开发银行的贷款为贵州省城乡基础设施建设投入也具有时限性,受限于时段的制约,而且和国债投资一样,比重将会越来越小,由当地各级政府财政投资和地方贷款的比重将会逐步加大。其三,还没有健全完善的良性投融资机制。对于基础设施建设,贵州省特别注重环境保护与社会效益,热衷于公益性基础设施的投资,因而很少能直接产生经济效益,利用市场融资效果不大,其结果是大量的基础设施全靠政府独力支撑,不能形成多途径融资的良性循环效果。

五、对贵州民族地区基础设施建设PPP融资的建议

基于贵州民族地区PPP基础设施建设的现状,笔者提出如下建议:

1.大力发展贵州民族地区基础设施融资基金

由于贵州省经济总量小,财政负担重,为了缓解财政压力,可以专门设立用于基础设施建设产业投资基金。可向特定投资者、非特定投资者筹措基金,以其所投资的基金为股份成立以基础设施建设为专项的基金公司,如各地区城投公司。对基金公司的管理,则应聘请专家负责,以保证将资金用于基础设施建设项目。项目建成后,可将股权转让给投资主体,从而达到资金增值和投资者共享投资收益及共担投资风险的目的。其好处是可以弥补基础设施的缺口,发挥资金规模优势,提高投融资能力,降低项目公司的负债率,通过新型投融资主体,使资本运作效率得以最大优化,这样,贵州省基础设施投资基金按照市场化机制运作,形成能直接承担风险的投融资主体。

2.优化贵州民族地区基础设施投融资模式

第一,规模合理化。一般说,基础设施建设项目的周期较长、产权明显易定,评估较单一,可采取集合投资、风险分散的方式,恰当规定其规模;在逐步积累经验的基础上控制募集资金,避免意外风险。第二,公司化管理。通过组建专门的基金公司进行有效管理,一方面让投资者参与决策,一方面加强对基金管理者的监督,以此达到基金安全,投资良性循环,效益优化的结果,并增强基金使用的透明度。同时成立公司,可以拥有法人资格,能够向银行贷款,利于公司的规模扩大。第三,公募与私募结合。由于贵州省基础设施建设所需经费数额庞大,而民营企业和个人投资者的条件和投资环境发育欠缺,发育不良,投资方向往往受到有关法律法规的限制,加上缺少恰当的投资工具,可以根据实际情况采取这种公私募集资金的方式。

3.吸收多元化投资的经验,形成有效的多元化融资体制

首先采取合理的运作方式,有效回收的城乡基础设施费用,即由提供非公共品的基础设施单位通过经营回收投资建设资金。这种体制的特征是政府不再充当投资主体,只充当引导行业发展的职能。同时制定合理的产品收费价格,并进行有效管控,在市场运作中,尤其需要对各种利益关系的协调。项目工程的投资主体是由企业或政府授权的主体或个人,因而在项目融资渠道方面,可以通过市场化、多样化方式,通过PPP融资途径,由政府授权投资主体发行债券、股票、银行贷款、国外资金等渠道融取经费。[11]其次,公益性较明显、关系民生的公共基础设施,如公园、体育场等,不应向人民群众收取过多的费用,可以采取政府财政补贴与市场补偿的机制,由财政补偿不足部分经费。这些公共设施,它们的投资主体为政府、企业、个人,可以采用PPP融资方式,使用股票、债券、贷款、国外资金等方式。再次,那些无法向使用者收费的公共基础设施,从社会公益性考虑,可以全由财政补偿,如街道、河堤、泄洪渠、绿化带等,其投资主体只能是政府,可采用银行贷款和国外资金等渠道。

4.大量吸收民间资本,逐渐形成多元化融资运作格局

贵州省作为经济不发达地区,财政收入总量小,民营资本和个人资本参与贵州民族地区城乡基础设施建设具有投资效率大,潜力深厚的特性,因此,提高民间资本的投入比重,使之成为贵州省城乡基础设施建设的主要融资渠道,创造公平有效的融资环境,激发民间资本参与贵州省城乡基础设施建设的积极性,十分重要。对此,政府应制定有利于投资主体的优惠政策,通过财政性资金与民间资本的配合,避免基础设施项目的风险,增加投资主体的收益。以积极的优惠政策和财政性担保资金为民间融资和投资担保,保证民间投资享有合理的利润收益。在引进民间资本参与基础设施建设过程中,充分发挥经济杠杆的调节作用。具体说可以采取单一投资和多样投资的方式:对于规模小的基础设施项目,可以由民间资本独立投资兴建,以其投资作为项目股本,参与盈利分配;对于规模大的项目,可以使用部分财政资金,一方面减低投资风险,一方面让投资者有所获益,由此增加民间投资者的吸引力。对于经济收益好的竞争性基础设施项目,如洗车场等,可以通过市场配置,通过竞争,利用民间资本投资,对公厕之类的公益性公共设施可以实行灵活多样的融资方式。

5.制定合理的价格标准,适应社会经济发展的需要

价格的形成过程一般为政府定价。市场调节,在规定的浮动内由企业定价。贵州民族地区基础设施产品及服务价格主要是由政府统一定价,不利于贵州民族地区基础设施的有效发展,对基础设施多元化投融资主体的发展不能产生促进作用,因此应从以下方面着重加以改革。首先,以成本为基础,非公共产品的价格,一方面优先考虑企业投资的合理回报,一方面注意产品社会公益性强、居民需求弹性小的特点,有效控制高利润的价格产生,如燃气、电力、供水等与其他企业相比,平均盈利水平应该相当。其次,对某些公共产品可以实行高额价格,如垃圾处理、环境保护、污水处理等。贵州省民族地区水资源较为缺乏,环境污染治理成本较高,事关民生大计,应通过经济杠杆的调节,达到保护水资源和环境质量,通过高额收费的经济手段可以抑制居民和企业的有害垃圾和污水的投放量,同时将征收到的资金用于垃圾处理和污水处理设备的升级或改造,以达到良性营运和环境保护的目的。[12]最后,对于社会效益大而需要政府补贴的公共产品,如城市公交车的乘坐,可实行政府补贴的优惠政策,政府在核算成本时,要充分考虑民生问题和解决城市交通问题制定价格,从而达到最大的社会效益,以促进民族地区的社会经济的有效发展。

总之,基础设施投入的差异决定区域经济增长率的大小,随着贵州民族地区基础设施建设规模的不断扩大,PPP融资模式也不断在民族地区基础设施建设中得以推广运用。基础设施建设融资难,是制约基础设施发展的瓶颈。毫无疑问,PPP投融资模式是资金短缺的贵州省基础设施建设的最佳选择,应该提高这方面的建设和经营管理水平。对于基础设施投融资渠道,政府应发挥主导作用,基础设施投资是实现政府经济发展的战略,决定着社会公平、变革、生产力发展、经济成长。完善金融市场功能,可以有效配置资源,降低经济实体风险,减小交易成本,提升经济活力,实现市场机制在投融资方面的调适作用。贵州民族地区基础设施引入PPP融资模式,能够使政府部门摆脱财政投资不足的困境,吸引私营企业投资,减少贫困,实现经济增长,从而整合融资渠道,达到融资合理分布,实现投资效益优化,促进民族地区经济社会的发展。