基于儿童自然教育的社区花园景观设计

——以南京市湖畔居社区花园为例

2020-09-18王新颖李晓颖

王新颖 李晓颖

自然教育是近年来为解决儿童“自然缺失症”而提出的问题,在自然环境中开展自然知识学习,加强儿童与自然联系的一种教育方式。基于目前儿童较多接触的环境空间——社区花园并不能起到让其充分感知和接触自然作用等一系列问题,通过对自然教育的内涵解读以及社区花园中各景观要素设计、景观空间塑造的研究,探讨融入自然教育理念的社区花园景观设计策略。以南京市玄武区湖畔居社区花园景观设计为例,展示其作为社区花园,提升社区景观观赏性的同时,贯穿于感官体验、参与互动、科普学习中的自然教育功能。

儿童自然教育;社区花园;设计策略

社区花园作为城市绿色空间的一种形式,提供多种环境、社会、经济和健康利益,是社区民众以共建共享方式进行园艺活动的场地,是提升社区公众参与性,拉近人与自然关系的公共空间[1]。在发挥自然教育功能方面,社区花园是一个空间载体,可以让居民在此开展与自然有关的活动,增加人们对自然的认知[2]。但目前大多数的社区花园还只停留在绿化美化层面,虽设有活动场地但景观单调,活动单一,作为儿童日常生活中接触较多的空间环境,并不能引起其与自然的互动,导致儿童在这样的环境下逐渐失去与大自然的亲密联系,虽在绿地当中,却仍患有“自然缺失症”。

自然教育理念源于卢梭所著的《爱弥儿》。他认为在教育者的引导下,让儿童在环境中体验,能有助于儿童成长为一个完整、独立、健康的人[3]。自然教育目前没有明确的定义,北京北研大自然教育科技研究院将其归纳为:以自然环境为背景,以人类为媒介,利用科学有效的方法,使儿童融入大自然,通过系统的手段,实现儿童对自然信息的有效采集、整理、编织,形成社会生活有效逻辑思维的教育过程[4]。关于自然教育的应用,国外研究呈多元化的状态,从森林幼儿园、花园、菜园、普通公园以及社区等均有实践,而国内的研究起步晚,只限于森林、自然学校及自然教育机构等场所,在社区公共空间、社区花园等场所的应用比较少。

本文通过对自然教育内涵的归纳总结以及各景观要素设计、景观空间塑造、活动开展等方面的解析,探讨融入自然教育的社区花园的具体设计策略。融入自然教育理念的社区花园,作为自然教育的空间载体,通过引导社区家庭带动儿童从劳动、玩耍、交流中学习自然知识,能够增强儿童自然认知,促进儿童对食物、健康以及生态环保的关注,鼓励儿童在大自然中体验,拉近儿童与自然的距离。

1 基于儿童自然教育的社区花园

1.1 自然教育的内涵

早在工业革命初期,卢梭提出自然教育要服从自然的法则,促进儿童身心自然发展,他主张要顺应儿童的天性,认为儿童是在与大自然的亲密相处中,通过感官的感受获得他所需要的知识[5]。根据卢梭的思想观念及北京北研大自然教育科技研究院所提出的自然教育的定义进行归纳,总结出自然教育的两个内涵。

(1)以儿童为中心,重视自然要素信息的采集。昆明市西山区自然教育体验中心是国内较早开始实践自然教育的机构,曾开展了一门课程“城市野趣—自然笔记课”很受欢迎,其中强调的就是要通过不同的形式让儿童亲自动手来认识和记录自然,采集自然信息。在自然教育场地中,无论是有专业人员引导或者是儿童自己的主观获取,通过自然信息的采集,能够加强儿童与自然的联系,引导儿童了解大自然,达到自然教育的目的[6]。

(2)遵循儿童发展的内在规律,重视感官的体验。卢梭曾说过,“我们生来是有感觉的,而且我们一出生就通过各种方式受到我们周围事物的影响”[7]。著名的教育学家乌申斯基也曾提出,儿童是通过声音、颜色和感觉来进行思维的,感官刺激对于儿童的成长发育具有重要的作用[8]。因此,自然教育的实现要在遵循儿童发展的内在规律的基础上,重视感官训练,实现儿童全面发展。

1.2 基于儿童自然教育的社区花园特征

基于自然教育的内涵,融入自然教育理念的社区花园景观应具备以下三种特征。

(1)自然性与趣味性。注重儿童对于自然景观元素的采集与整理,作为一个以自然环境为背景开展的教育模式,景观的自然性是非常重要的,通过模拟大自然的环境,为儿童带来更多的可供学习了解的自然景观元素。同时,儿童往往对有趣的事情倾注更多的精力。因此,在保证自然性的同时趣味性也是必不可缺的,趣味性的景观能够吸引孩子们的注意力,激发儿童对大自然的兴趣,帮助他们发现大自然的美好和创造新的思维方式。

(2)体验性与互动性。通过感官体验景观空间的塑造,让儿童亲身体验、感知所处的环境,进而认识了解自然。因此,融入自然教育理念的社区花园不同于一般花园,比起观赏性的目的,更强调体验性和互动性。通过互动多感官的设计,吸引儿童参与到景观环境中,实现儿童在自然中的体验与互动,感受自然气息,建立与自然的联系。

(3)教育性与科普性。尊重了解儿童的生理和心理发展规律,将自然知识通过自然要素和自然空间体现出来,融入到社区花园中,通过各种游戏活动、景观活动传达教育理念,利用有趣的设计与景观来吸引儿童的注意力,寓学习于游戏活动中,以锻炼各方面的能力,实现全方位的发展。通过寓教于乐的方式,能够更好地实现儿童的自然教育。

2 基于自然教育的社区花园景观设计策略

2.1 设计自然性与趣味性的景观要素

景观要素包括自然景观要素和人工景观要素,景观要素的自然趣味性设计就是对客观的物理环境进行改造,增加环境中的自然元素,让儿童有更多机会进入自然化的场所,让自然环境发挥最大的教育价值[9]。同时对各元素进行趣味化表达,激发儿童的学习兴趣和关注度,有利于自然教育的开展。

(1)植物

植物作为优质的自然教育资源,丰富多样的植物种类可为儿童提供一个天然课堂。在植物种类的选择上首先要注意其安全性。植物景观的自然式配置是开展自然教育的重要条件,在保护和利用乡土树种的基础上,可以适当引进符合当地气候土壤条件的新树种,模拟大自然植物群落形式,塑造自然野境;利用植物在颜色、形态、质感上天然的多变性,营造趣味性、奇特性的景观,提高儿童对植物的兴趣[10];要考虑四季的变化,使儿童可以通过植物的四季变化来更清楚地了解大自然四季的特点和魅力。

(2)水体

儿童天生具有亲水性,水在儿童的世界里是最具吸引力的自然元素。水景的设计在确保安全的基础上,可以结合场地实际情况,与地形、植物、石头等自然元素结合,营造自然式的水体景观;可通过结合景观小品、设施等提升水景的趣味性效果;可开展一些自然式体验活动,丰富儿童的游玩体验,让儿童切身体验水的奥妙,了解大自然的美妙与奇特。

(3)地形

丰富的地形设计可为儿童提供有趣的游玩场地,在保证安全性的前提下,通过创造微地形,让凸地形、凹地形和平地形式相互穿插,创造丰富的活动界面。微地形包括景观型微地形和游戏型微地形两类[11]。景观型微地形以观赏、学习交流为主,模拟大自然的形态,让孩子们体会身处大自然的感觉,拉近与自然的关系;游戏型微地形是在景观型微地形的基础上,利用地形开展游戏活动,营造出自然野趣的效果,给儿童带来更多的自然游戏体验。地形的塑造坡度不宜过大,可结合植物花草、岩石、沙子等创造游戏娱乐空间、学习交流空间、观赏空间等,促进儿童与大自然的交流。

(4)设施小品

在坚持安全性的基础上,设施小品要有自然性、创意性和趣味性。借助场地原有的自然条件,将水、植物、沙子等自然要素与小品结合设计,譬如石头与树木组合成的滑梯、由植物围合成的沙坑等,使得设施小品在自然环境中趋于无形化。同时造型的设计灵感来源可选择一些儿童较为常见的生物造型,如昆虫、小猫、小狗、花草造型等,或提取一些自然元素,如用木头、树干、树叶等,增加小品的自然性和趣味性,满足儿童接触自然、观察自然的需求[12]。

2.2 塑造感官体验丰富的景观空间

增加儿童的感官眼、耳、鼻、舌、身与景观的接触,通过五感——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉[13]的景观空间塑造,能够让儿童更好地感受自然并与自然互动。另外,人在体验景观空间时,是通过对空间的综合感知,重新整合各感知器官捕捉到的片面景观信息,从而获得对外在环境的整体性认识[14]。因此,要突破单一模式的感官体验空间,打造不同感官相结合塑造的空间带来的多重感官的刺激模式,对于儿童有着更为深刻的影响,让儿童对于自然的体验更加深入、全面。

(1)以味觉与触觉体验为主的园艺空间

社区花园是开展园艺活动的主要场所,包括果树园艺、蔬菜园艺和观赏园艺等。以可食性植物为主打造社区花园中的“小菜园”,塑造以味觉和触觉体验为主的园艺空间,让孩子们亲自动手进行植物的种植、培育、记录、采摘以及品尝自己亲手栽种的蔬菜水果,了解学习植物的生长规律、生态习性,亲身体验大自然的神奇之处。

(2)以触觉体验为主的活动空间

活动空间一般包括活动草坪和活动广场以及一些娱乐探险空间、迷宫场地、水体景观等,通过多种自然要素包括植物、水体、沙子、石头以及其他人工要素的结合设计,譬如将一些活动装置直接嵌入草坪中、用树干树枝做成的活动设施、利用绿篱或藤蔓类植物营建的迷宫、可接触式水景等,让儿童在活动玩耍的同时,去触摸空间中的植物、水、沙石等自然要素,零距离接触感受自然。

(3)以视觉、嗅觉与听觉体验为主的观赏空间

观赏空间主要以植物群落、花境花丛、水景及各式各样的景观小品组成。在观赏空间中通过一些观花、观叶、观干等观赏性树种的种植、水体以及与造型新颖的景观小品的三者相互结合能够带来视觉上的体验效果;通过某些景观装置播放大自然的声音包括草丛中昆虫的聒噪声、风吹过树林的沙沙声、水流动的声音、鸟儿的啼鸣声等带来听觉的体验;通过一些芳香植物的种植还能带来嗅觉的体验。通过这三个感官体验让儿童在观赏景观的同时还能与自然进行互动,感受大自然的美妙之处。

(4)以视觉、嗅觉和触觉体验为主的科普空间

科普式的学习空间可以是多种植物、景墙围合成半封闭空间或者设置一个小型的温室棚,内部主要以植物景观营造为主,通过种植一些有着特殊色彩、气味、质感的植物,可以带来视觉、嗅觉与触觉的体验学习。这样的学习空间更能激发儿童的学习兴趣,提升自己对大自然的探索欲望。

2.3 开展多种形式的参与互动活动

1.场地红线

2.场地现状

社区花园除了满足观赏性能和各种活动空间之外,结合场地景观开展参与互动活动也是实现自然教育的另一重要方式。(1)举办花园种植大赛。让儿童在社区花园中认领一块属于自己的“土地”,进行种植管理,定期举办花园评选大赛,给儿童颁发证书奖励,通过这种方式维持儿童对于种植活动的积极性;(2)举办一些亲子互动活动。比如亲子插花活动、亲子浇水活动、花园手绘等;(3)进行宣传教育活动。在社区花园中定期宣传自然教育知识,可以让儿童更加了解大自然,提升保护大自然的意识。

3 玄武区湖畔居社区花园景观设计

湖畔居小区位于江苏省南京市玄武区龙蟠路55号。东依紫金山、南临玄武湖、西近“第三商圈”、北靠小红山,毗邻南京市小营小学以及各种商铺菜场。该小区地理位置优越,自然资源丰富,人流相对密集,内外部交通便捷。设计地块位于湖畔居小区中心广场的一侧,夹在两栋居民楼之间,毗邻一条居住区道路(图1)。地块属于小区内部较为中心的地段,小区居民经常带儿童到此处活动。因此,选择该地块将其改造成以儿童为主要服务对象的社区花园,融入自然教育理念,能够大大提高该地块的利用率,并有效地在小区内部开展自然教育。

3.1 场地概况

场地总占地面积为2 960 m2,形状偏似长方形,内部有一处小型水池、一个儿童活动广场和一条贯穿于场地的道路。原场地内虽然植物数量多,但是种类丰富度较低;水池的观赏性较差;设施较单一,只有几处座椅以及一个儿童滑梯,设施老旧,缺乏吸引力(图2)。整个场地虽然功能齐全,但是并没有充分利用自然资源,后期的疏于管理维护导致了生境的破碎。

3.2 融入自然教育理念的社区花园设计

根据对现状的充分解读以及社区花园景观设计策略的前期分析,场地通过自然趣味式的景观要素设计,丰富五感体验的景观空间塑造以及各式各样的互动活动开展三种方式,将自然教育理念贯穿其中(图3)。

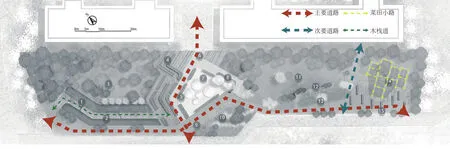

场地功能区分为三处,从东到西依次为:种植体验区、儿童活动区和学习科普区(图4)。交通系统分为三类:主要道路包括南北向、东西向两条,贯穿整个场地,与外围小区道路相连;次要道路为通向居民楼的路;小路为菜田间的网格状道路和水池上的木栈道(图5)。通过道路将场地的三个区域连接,每个分区分别包括不同的元素、空间和互动活动,为儿童带来多种自然教育体验。

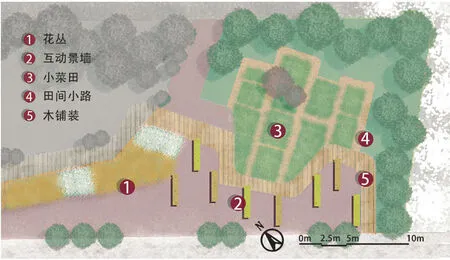

3.2.1 种植体验区

种植体验区位于场地的东部,包括小菜田、互动景墙场地和花丛空间(图6)。菜田由植物围合形成半开放空间(图7),内部种植一些常见的蔬菜瓜果:胡萝卜、花椰菜、黄瓜、甜椒、西红柿等,呈网格状分布,每种植物片区会安插一块趣味标识牌,上面记录对应植物的生长习性和养护管理方式,供儿童学习;互动景墙两侧带有种植槽(图8),相当于一种户外盆栽,儿童可以培育专属自己的植物,在观赏植物的叶、花和果实的同时,也能学习到植物生长的自然规律,景墙上部会不定期张贴儿童通过观察植物制作的记录或作品,达到相互学习、展示的效果;花丛空间呈现一种自然生长的状态,内部点缀结合昆虫造型的小品,以提升该区域的观赏性与趣味性;同时场地内景墙及铺装材料均为木制,创造一种贴近自然的景观效果。

在空间上,菜田和互动景墙场地主要塑造以丰富五感中触觉和味觉的感官体验空间为主,儿童通过参与植物的种植、培育、养护、采摘、制作、品尝,感受不同植物的质感和口感,实现触觉和味觉的双重感官体验,通过这样的零距离接触植物,实现对植物的深入了解。此外,该区域会定期举办植物创意大赛,包括植物知识问答、亲子插花、植物创意作品评选等活动,激发儿童的兴趣,让他们更加热爱植物和自然。

3.总平面图

4.功能分区图

5.交通分析图

6.种植体验区平面图

7.开展种植体验活动的菜田

8.带有植物种植槽的景墙

9.儿童活动区平面图

10.模拟自然野境的活动草坪

11.游戏设施丰富的互动广场

3.2.2 儿童活动区

儿童活动区位于场地中部,包括软质活动草坪和硬质活动广场两处区域(图9)。草坪的一侧由树丛围合,另一侧为花境,中央是一处由点景树和景石组合成的小型休憩交流空间,草坪上散布着由石块、树木枝干组合设计的互动小品,供儿童攀援玩耍。设计尽量覆盖人工痕迹,呈现一种自然野境的景观效果,让儿童仿佛置身于大自然之中,自由活动,释放天性(图10)。硬质活动广场包括由景墙围合的娱乐沙坑和一组造型绿篱(图11),沙坑地形模拟自然地形,有起有伏;周边围合景墙有高有低,低矮的景墙可当作休憩座凳,较高的景墙上雕刻有自然元素的图案,部分景墙上有可自由涂鸦的黑板,可以激发儿童的想象力,进行绘画创作。造型绿篱主要为攀援植物围绕在钢架上,模拟动物形态,增加场地趣味性。

基于场地多处的互动娱乐设施设计,活动区的感官体验主要以视觉和触觉为主。色彩艳丽的花境空间、形态各异的造型绿篱可以提升视觉观赏效果;自由活动的草坪空间和娱乐沙坑,可以让儿童接触到自然的草地、沙土、石头,在此基础上进行互动性设计,实现儿童的触觉体验,拉近儿童与自然的距离。

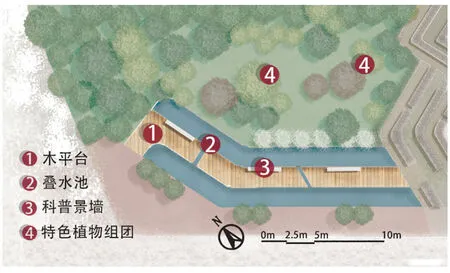

3.2.3 科普教育区

科普教育区位于场地西部,包括叠水池、多个特色植物组团及科普景墙(图12)。水池由木制平台一分为二,一处高一处低形成叠水景观,低处的水池设有小型喷水设备。水池的后侧为一片树林包括几处特色植物组团,主要由引鸟类和芳香类植物组成。水池边缘设有科普景墙,装有LED显示屏,其内收录了后侧树林中所有生物的科普知识,包括植物、鸟类、昆虫等,发挥科普教育的作用(图13)。

12.学习科普区平面图

13.科普自然知识的科普场地

在植物组团中设有特殊的装置,可以放大鸟类、昆虫的声音,在LED景墙上按下一个按钮就可以听到对应的声音,鸟类、昆虫以及水流的声音为儿童带来一场听觉盛宴;芳香类植物散发的香味,能够满足儿童的嗅觉体验;听觉和嗅觉的体验环境能够让儿童仿佛身处自然之中,在这样的环境下更能激起儿童的学习兴趣和专注度,有助于自然教育活动的开展。此外,该区域会定期举办室外讲堂,传授自然知识,带领儿童感受自然、学习自然。

4 结论

随着现代化社会的发展,儿童自然教育会越来越多的为社会所关注,社区花园作为一种自然成长的社区参与空间,儿童日常生活中接触较多的场所,是开展自然教育的最佳场地之一,在其营造过程中,要结合自然教育的内涵及融入自然教育的社区花园的特征分析,通过各景观要素的设计、感官体验空间的塑造及各种互动活动的开展,将自然教育理念融入其中,以此唤起儿童对大自然的认知,使儿童与自然的连接更紧密、更活跃、更主动。