上海市外环绿带“三地”融合修复试点研究

2020-09-18杨雪严明乐莺

杨 雪 严 明 乐 莺

绿地、林地、湿地(简称“三地”)是城市生态系统中的重要绿色基础设施,对城市生态空间有着巨大影响。“三地”的建设关乎城市生态安全、居民生活以及城市综合实力等多项指标。文章基于“三地”融合修复研究,以实现其生态功能有机融合,进一步提升生态效益。在上海外环绿带上具体选点,进行湿地、林地、绿地融合修复研究,促进外环绿带生态空间的升级,进一步优化上海基本生态基底。

“三地”融合;上海外环绿带;水质净化;动物多样性

当今,生态环境已经成为全球关注的重点,生态环境的建设和改善是应对全球气候变化的重要策略,是城市发展的底限保障,是市民高质量生活的发展需求。

绿地、林地、湿地(简称“三地”)是城市生态系统中的重要组成部分,具有自净能力及自动调节系统平衡能力,是城市生态系统中唯一能执行“纳污吐新”负反馈机制的子系统[1-2];能为居民提供休闲游憩场所、为鸟类及其他生物提供栖息地以及削弱城市热岛效应[3-4]等功能,对城市生态空间有着巨大影响。“三地”建设关乎城市生态安全、居民生活以及城市综合实力等多项指标[5-8]。目前,对“三地”单个类型已有诸多深入研究,而“三地”融合生态修复的研究则较少。本文尝试进行“三地”融合修复研究,实现“三地”的生态功能有机融合,进一步提升生态效益,同时,也为今后同类项目提供相关依据和参考。

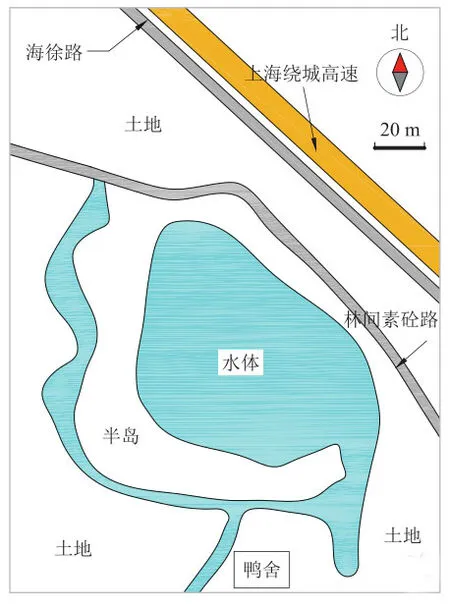

1.项目区位图

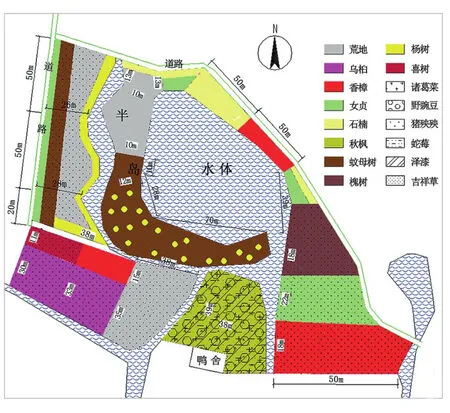

2.项目建设总体平面图

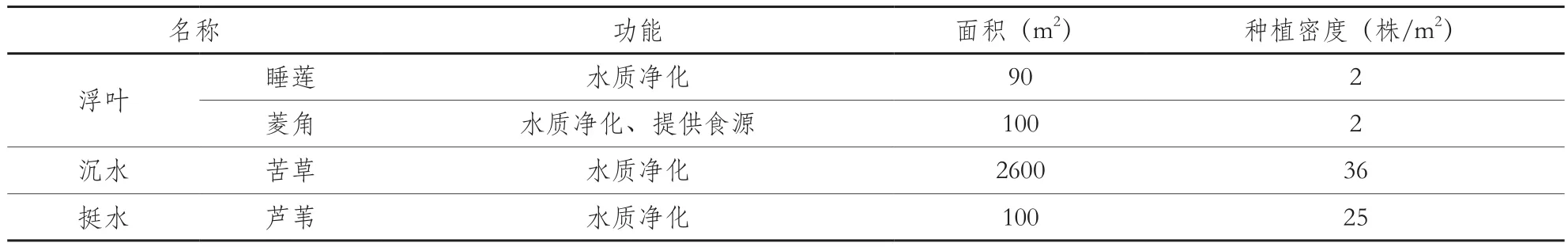

3.“三地”融合修复试点植被覆盖现状图

本研究是在上海外环绿带上进行选点研究。上海环城绿带自1995建设以来,已形成上海中心城外围的绿色生态屏障,是上海基本生态网络的重要绿地结构,是以“近自然”森林为基底构建的中心城外围的生态绿色环廊,有着丰富的湿地、林地和绿地资源。上海生态空间的进一步优化将以外环绿带为纽带,向内连接楔形绿地、向外连通生态间隔带,实现从“环绕中心城的绿化带”到“环穿主城区的公园带”的功能跃升,形成上海生态之网。

文章利用外环绿带上丰富的“三地”资源,进行湿地、林地、绿地融合修复试点研究,提升绿地、林地、湿地的生态系统完整性及动植物多样性,促进环城绿带生态空间的升级,进一步优化上海基本生态基底。

1 项目概况

1.1 项目区位

项目区域位于上海市浦东新区高东镇上海绕城高速航航津路出口西侧(东电路与海徐路交叉口往南约200 m处),北邻上海绕城高速,南邻外环运河(图1)。项目场地在绿地规划上属于上海外环绿带,在空间肌理上表现为明显的城郊过渡特征。在生态系统圈层结构中,本场地作为核心区域,与其周边的绿地、林地、湿地成三地融合的格局,形成完整的生态系统。此外,区域四周有河道及高速公路相围,在生态空间上有一定的的独立性,便于营造相对较少干扰的栖息地条件,利于物种的迁徙和物种间的交流。

1.2 项目现状

本项目区域现状总面积约2.2 万m2,其中水域面积约9 800 m2(图2),场地内有一处原有建筑,该建筑存在畜禽养殖现象,称“鸭舍”。鸭舍西侧用于养鸭的一小块半隔离水体称为“鸭池”。鸭池所在的水系是项目区域水体与外界水系连通的唯一通道,该通道可能向项目区域的水体输送鸭子活动产生的污染以及外源水系污染。另有一条素砼路贯穿整个场地。项目区域有植被覆盖(图3),水体内水生植物有莲荷、香蒲、芦苇、狐尾藻、金鱼藻等,覆盖率可达约35%;草地及荒地约8 000 m2;林地约4 000 m2。

2 项目设计总则

2.1 基本原则

本项目设计的基本原则包括:一是生态保护原则。设计应充分尊重区域及周边原有的生态环境,维护生物多样性。人为的活动与干扰都围绕鸟类的保护,不干扰野生动物的栖息;二是生态优先原则。野生动物重要栖息地建设项目应坚持因地制宜理念[9],根据目标类群(物种)的需要,以自然恢复为主、人为措施为辅的手段开展生态修复工作;三是多样性原则。构建健康的植物群落,在场地现有的植物结构基础上改造植物群落的垂直结构和水平结构,提高现有植被群落的丰富度,促进生物多样性发挥,提高场地抗干扰能力[10];四是适地适树原则。将保护区与绿道系统相结合,通过景观的设计和植物的选择,进行富于变化的立面,给绿道上的人提供丰富的景观环境,同时发挥场地生态特点,打造绿道上的亮点。

2.2 总体目标

本文对场地进行湿地、林地、绿地融合修复试点研究,提升生态系统完整性及动植物多样性,项目目标包括:一是水体净化。根据前期调研与监测结果,2018年超90%的月份,项目区域的水体水质仅能达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》的V类标准,部分月份甚至为劣V类。通过生物与生态技术对水体进行净化,目标是在非暴雨季节透明度清澈见底。水生动植物丰富,沉水植物覆盖率到达60%。达到IV类水质要求;二是动物多样性保护。通过地形设计、水系疏导、植物改造,形成一个质量较好的生境斑块系统,为野生动物的栖息提供一个良好的生境。能够在环境容纳量范围内实现野生动物数量的基本保证,通过营建稳定生存环境,提高场地内出现野生动物种群数量;三是“三地”融合修复。运用“三地”特点,通过生态恢复手法对项目区域内的水质进行净化,为区域内的动植物提供优质水源,进而促进绿地、林地生态系统的生境完善,实现“三地”的生态功能有机融合,提升绿地、林地、湿地的生态系统完整性及动植物多样性。

3 总体设计方案

总体设计方案是对场地水体、草地及荒地、林地进行修复(图4)。通过三个措施,一是保留现有水体中的水生植物,在近岸水域补种水生植物,使沉水净水植物在水中覆盖率达60%以上,并在水体中心设置便于鸟类栖息的木桩;二是在区域内现有的草地及荒地约8 000 m2中,保留约4 000 m2的草本植物生长状态良好的区域,对其余的约4 000 m2草地及荒地进行修复,具体实施方式为补种灌木及草本植物;三是保留区域内现有林地4 000 m2,并在乔木之间点缀补种灌木和草本植物。

项目建设内容主要包括:防治进水污染、强化水质净化、陆生植物增补/优化、水生动物群落结构优化、野生动物栖息地优化与空间隔离等。

4 具体设计

4.1 水质净化设计

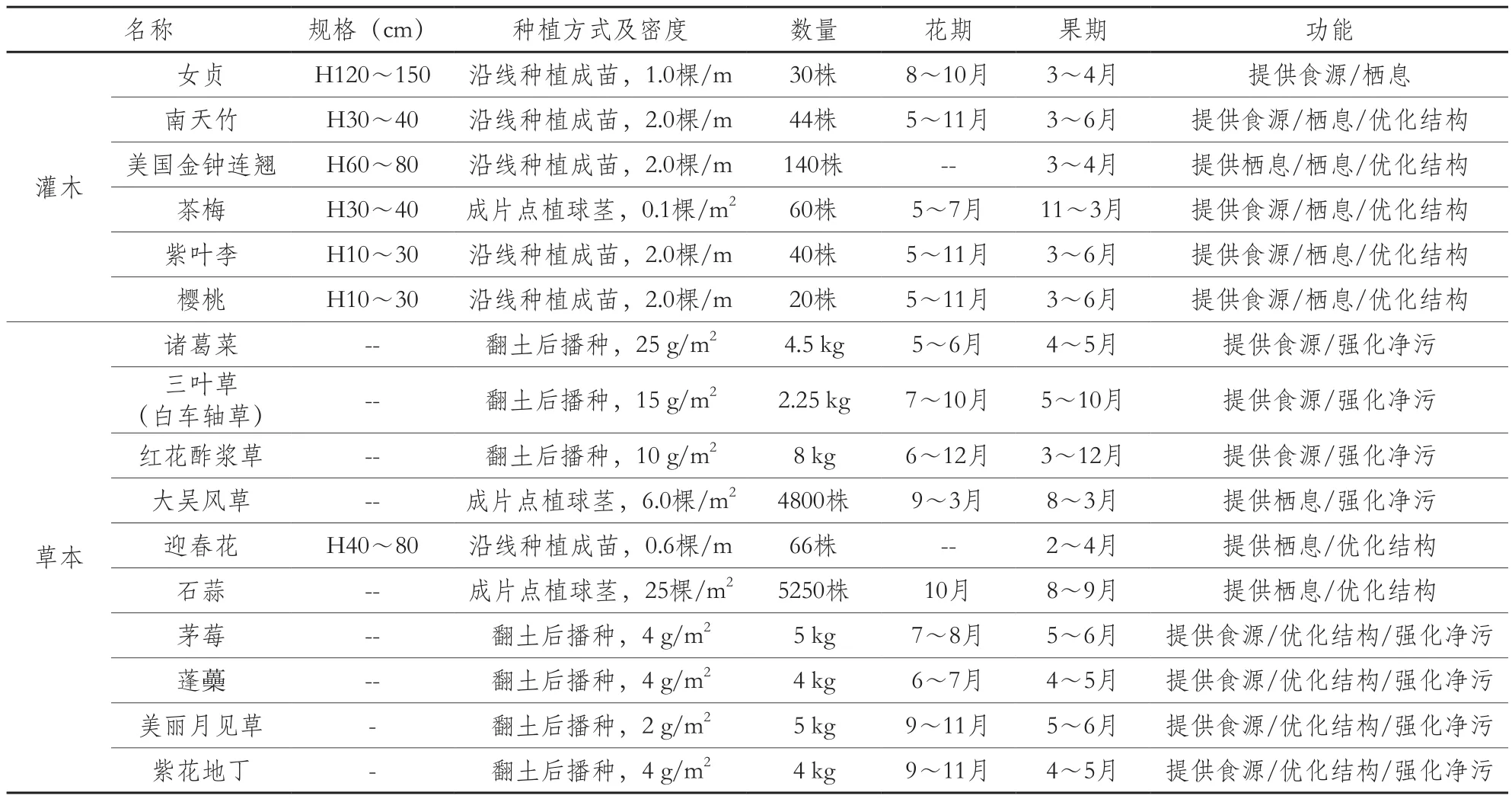

水质净化设计主要包括三方面:一是在项目区域的水体近岸5~15 m范围内增种浮叶、沉水植物及挺水植物(表1),并在种植期对增种的水生植物进行养护,使其成为水体中的优势植株,从而实现水体的水质提升及生态修复,为绿地、林地的生物多样性提高提供水源;二是取缔项目区域内的水禽养殖(“鸭舍”与“鸭池”),消除养殖造成的水污染,确保外部优质进水;三是对进水河道根据实际情况进行相应调整及部分修复。

4.总体设计平面图

表1 “三地”融合修复试点水生植物一览表

4.2 陆生植物补种设计

陆生植物补种设计主要包括两方面,一是于项目区域的“半岛”上及水体四周的岸带进行灌木和草本植物的修整工程:乔木保留,拔除杂乱丛生的灌木和草本,仅保留成片生长且布局规整的乡土物种;对拔除植物的区域进行翻土与修整,以备种植灌木和草本植物,部分草本类林下植物品种混交,接近自然草本林地;在素砼路两侧的沿程种植美人蕉,并在水体岸边种植美国金钟连翘。二是为实现项目区域林地及绿地植被的修复,提高植物多样性,也为野生动物提供栖息场所及食源性植物,在上述翻新与修整后的区域增种灌木和草本植物(表2),从而保障林地植被修复和野生动物栖息地建设。

4.3 动物投加设计

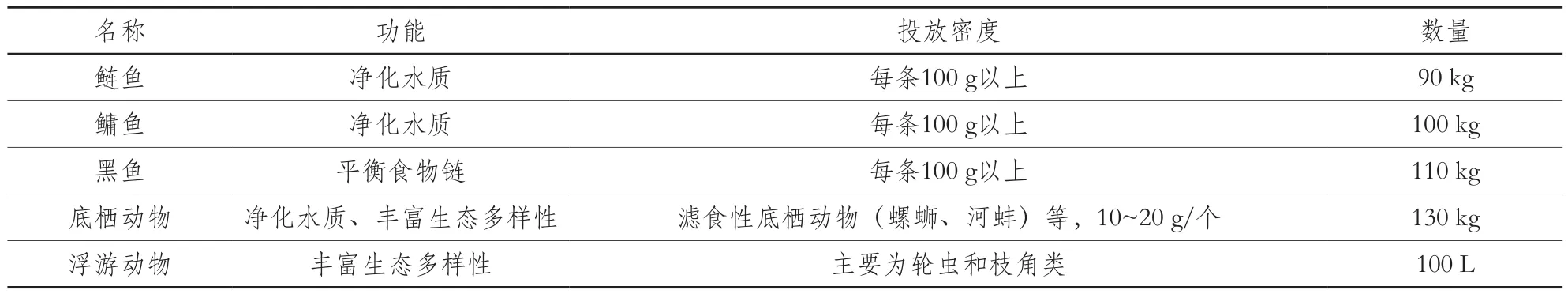

为实现项目区域的生态系统形成完整的食物链,提高动物多样性,在项目区域的水质净化工程和陆生植物补种工程后向水体及林地中投加鱼类、底栖类、两栖类等适宜生长和繁殖的土著物种(表3)。

4.4 野生动物栖息地优化与空间隔离

野生动物栖息地优化与空间隔离主要包括两方面:一是为吸引野生动物(尤其是鸟类)在项目区域的栖息,除增加浆果类植物和诱虫植物外,还需增加适于野生动物栖息的相关设施,包括在水体中央设置栖息木桩(图5)以及在林地乔木上设置人工巢箱(图6);二是在半岛的北侧入口处及水体西岸林地的外源新建隔离设施,防止之前经常发生的垂钓或捕鱼行为。另外,半岛沿岸用喷塑铁丝网围隔,防止外人涉水上岛,总体隔离设施布置(图7)。

表2 “三地”融合修复试点陆生植物补种一览表

表3 “三地”融合修复试点动物投加一览表

5.栖息木桩

6.人工巢箱

7.“三地”融合修复试点隔离设施布置图