花绒寄甲(鞘翅目:寄甲科)成虫形态

2020-09-18梁琳琳赵强李丹周长翠崔建新

梁琳琳赵强李丹周长翠崔建新

(1.新乡市人民公园,河南新乡 453002;2.河南科技学院害虫天敌繁育研究中心,河南新乡 453003)

花绒寄甲Dastarcus helophoroides(Fairmaire)属于昆虫纲Insecta鞘翅目Coleoptera寄甲科Bothrideridae,国内主要分布于陕西、宁夏、山西、北京、天津、吉林、辽宁、广东、江苏、安徽、河北、河南、山东、浙江、四川和贵州等地区,国外主要分布于日本的九州和本州[1-3]。花绒寄甲是生态系统中的重要天敌,主要寄生天牛类害虫,对维护生态平衡起着重要作用[4-5]。在天牛发生少的杨树丰产林内,未发现过花绒寄甲寄生,但在北京西山光肩星天牛猖獗危害的杨树行道树上花绒寄甲的自然寄生率达80%,在湖北汉江沿岸的柳树林内,花绒寄甲寄生率达38% ~48%[6-8]。

花绒寄甲作为重要的天敌昆虫,我国学者对其生物学特性和其生防性能进行了大量研究。花绒寄甲在较寒冷的北京市1 a发生1~2代,以成虫越冬;翌年5—6月为第1代幼虫寄生高峰期,7月为第2代幼虫寄生高峰[9]。甘肃东部花绒寄甲1 a发生1代,6—7月上旬初孵幼虫在天牛幼虫上取食生长。广东地区该虫一年四季都有成虫活动,世代重叠现象明显,1 a发生多于2代[9]。传统观点认为花绒寄甲的扩散能力不强,曹亮明等对其飞行能力测试,发现最远扩散距离为22 km[10]。在飞行等高耗能运动中,线粒体是细胞内重要的能量代谢细胞器,Zhang等首次报道了花绒寄甲的线粒体全基因组结构[11],为进一步相关飞行能量代谢研究奠定了良好的基础。

寄甲科昆虫成虫一般身体扁平,近椭圆形,表面近无毛;前胸背板略呈六角形,没有明显的纵向隆突,基部有微弱的凹陷;触角11节,端部膨大呈棒状;鞘翅两侧平行;前足基节狭窄分离,胫节顶部膨大[3]。目前绒寄甲属Dastarcus在中国仅发现花绒寄甲1种[12]。花绒寄甲成虫性二型现象不明显,雌雄个体难以区别。据有关资料记载,花绒寄甲雌虫和雄虫个体大小无明显差异,雌雄成虫的平均大小基本相似,并非人们通常认为的,个体大的多为雌性,个体小的多为雄性[13]。

笔者对河南新乡区域花绒寄甲的口器、触角、授精囊、阳茎等结构绘图描述,以期为深入研究花绒寄甲的生物学和生态学提供形态鉴定依据。

1 材料和方法

研究标本为河南科技学院馆藏标本,15♀18♂,2018年7月20日崔建新采自河南新乡。在Motic显微镜绘图仪下画出标本的轮廓并覆墨,在Motic显微成像系统下完成小盾片显微摄像及图像合成。外生殖器的处理方法为解剖雌雄腹部末端,在15%的NaOH溶液中煮沸15 min,在实体显微镜下观察绘图。

2 形态特征

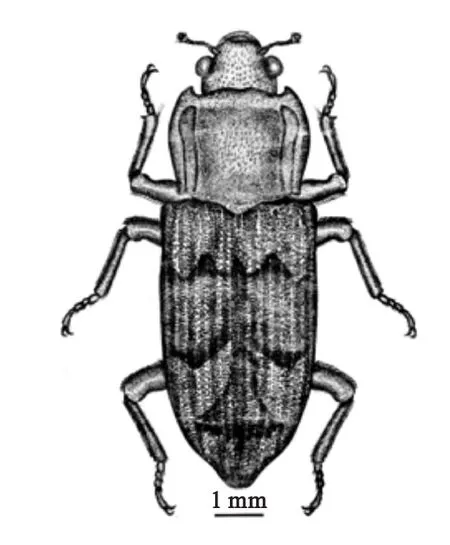

花绒寄甲成虫体长9~11mm,宽(鞘翅最宽处)3~5 mm。体背面、腹面深褐色。咀嚼式口器,触角位于上颚基部与复眼之间,触角11节颜色较浅,呈黄褐色。头部、前胸背板和鞘翅上密布毛,末端圆钝略膨大,背面中线光滑无毛。每个刻点上都有1根短毛(图1)。

图1 花绒寄甲成虫背面观Fig.1 The adult dorsal view of D.helophoroides

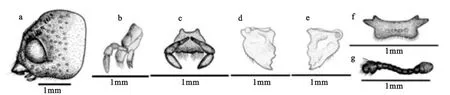

2.1 头部 呈三角形,宽是长的1.2倍。后部微背拱,有细刻纹。头顶密布黄色细绒毛。复眼黑色,卵圆形,外侧突出,表面光滑。唇基弱隆起,前缘略弯。上唇短,中部略内凹;上颚左右对称,短而宽,近端部变窄,细而尖;下颚内颚叶末端具2尖锐齿突,较骨化,下颚须4节,末节纺锤型;下唇须3节,末节纺锤型;下颚须和下唇须均呈棕黄色。触角短小,共11节,多被毛,具色泽,第3节狭长,第1~9节形状一致,棒状,末端2节显著膨大,倒数第2节加宽,最后1节球状。触角基部到端部各节长度(mm)分别为Ⅰ∶Ⅱ∶Ⅲ∶Ⅳ∶Ⅴ∶Ⅵ∶Ⅶ∶Ⅷ∶Ⅸ∶Ⅹ∶Ⅺ =5.1∶3.2∶2.8∶2.6∶2.5∶2.0∶2.4∶2.3∶2.2∶3.4∶2.8。 (图2)

图2 花绒寄甲头部(包括口器和触角)特征Fig.2 Head characteristics of D.helophoroides including mouthparts and antenna

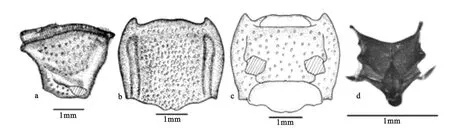

2.2 胸部 前胸背板隆起,前缘明显宽于后缘,两侧圆弧形,最宽处近中部,向前平缓呈弧形逐渐收窄,宽为长的1.1倍;前胸侧板具显著刻点,后缘明显上翘,盘区具刻点,左右两侧对称、有两条清晰可见的纵沟,纵沟上面无毛;前胸腹板较为平坦,具稀疏刻点。中胸小盾片较小,黑色,呈五角形,表面有半月形凸起,基角处斜伸向鞘翅中线。(图3)

图3 花绒寄甲胸部形态Fig.3 Thorax characteristics of D.helophoroides

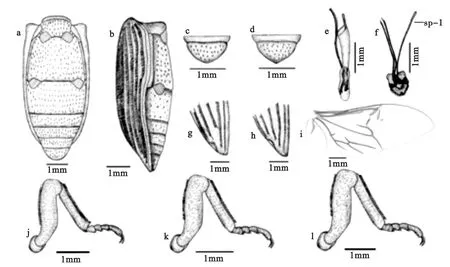

2.3 腹部 腹部为黑色,略有光泽,近卵圆形。腹节5节,具稀疏的刚毛和刻点,第2—3节间的节间膜明显(图4a,b)。

雌虫下生殖板末端中部角度110~125°,而雄虫角度则为150~170°;肛板两侧缘弯曲程度:雌虫两侧缘在顶角距侧角约为总长度的1/2处向内急弯,雄虫两侧缘在顶角距侧角约为总长度的1/3处向内急弯。雌虫肛板长宽比0.5~0.6,肛板较长,雄虫肛板长宽比0.40~0.48,肛板较短(图4c,d)。

2.4 外生殖器 雄虫阳茎完全展开,基骨化褐色,鞘骨化不明显(图4e),雌虫授精囊管细长(图4f)。

2.5 附肢 鞘翅长卵形,隆起,两侧于中部近平行,不明显膨出(图4b),以中部附近为最宽,鞘翅上密布刻点。鞘翅端部三角区雌虫纵向边长于或等于横向边,雄虫纵向边比横向边短(图4g,h)。后翅折叠在鞘翅内,伸展形态如图4i。

胸足有5节,自基部向端部分为基节、转节、腿节、胫节、跗节[14],各足细长,前足基节小,球形,稍突出,后足基节横形。腿节粗壮,明显超出身体侧缘,表面有黄色的毛;胫节外侧常布黄色短毛,胫节端部平截;跗节末端着生简单爪1对。前足基节较短粗,呈圆锥形,腿节与胫节长度比为1.2∶1,跗节长度比为5∶4∶5∶8,胫节末端平截,上面着生许多细毛(图4j)。中足腿节与胫节长度比为1.2∶1,跗节长度比为7∶4∶5∶9(图4k)。 后足比前足、中足明显要长,腿节与胫节长度比为1.2∶1,跗节长度比为8∶5∶6∶10(图 4l)。

图4 花绒寄甲Dastarcus helophoroides中后胸、腹部、外生殖器及附肢形态Fig.4 Mesothorax,metathorax,abdomen,genitalia and moving appendages characteristic of D.helophoroides

3 讨论

寄甲科昆虫是天牛类蛀干害虫的重要天敌[1]。花绒寄甲寄生光肩星天牛Anoplophora glabripennis、栗山天牛Massicus raddei、锈色粒肩天牛Apriona swainsoni、松褐天牛Monochamus alternatus等天牛[15-16],也可寄生黄胸木蜂Xylocopa appendiculata[2,17-19],其寄生生物学特性已有报道[2]。 绒寄甲属种类鉴别特征为:体鞘坚硬,深褐色,身体呈椭圆形;头部较小,凹入胸内,明显窄于前胸;前胸背板侧缘明显弧形,顶端的三分之一处最宽,表面具深刻点;鞘翅顶部稍尖,表面有纵沟4条,沟脊由粗刺组成;前足基节明显分离,胫节顶部膨大不明显。由于花绒寄甲的外部形态特征进化与生物学习性密切相关,许多特征表现出良好的树干钻蛀害虫隧道适应性,如体表广泛分布的末端膨大的体表刚毛不宜折断,6足短粗收缩后可隐藏于腹下,不易受到大型蛀干害虫幼虫(如天牛幼虫)的攻击。本研究发现花绒寄甲小盾片很小,隐藏于鞘翅缝基部,仅露出末端黑色突起;小盾片两侧的凹槽显著,能够和鞘翅形成良好的闭锁结构,同时鞘翅前缘和中胸侧板也可形成紧密的闭锁结构,这些适应结构可以和坚硬的体壁一起配合,抵御大型蛀干害虫幼虫的反击,确保顺利在寄主体表完成产卵等寄生行为。本文对花绒寄甲成虫的外部形态及部分外生殖器结构进行了详细描述,将为鉴定花绒寄甲的雌雄提供参考,同时为近缘种类鉴定提供依据。