MDCT心肌灌注对冠心病患者微循环的评估

2020-09-18山西医科大学影像科山西太原030001山西医科大学第二医院影像科山西太原030001

1.山西医科大学影像科(山西 太原 030001)2.山西医科大学第二医院影像科(山西 太原 030001)

孔 悦1 张永林2 杨江华2张媛媛1

冠心病(CAD),即冠状动脉粥样硬化性心脏病,是由于冠状动脉的粥样硬化,引起心肌缺血、缺氧甚至坏死,并伴随冠脉管腔的狭窄或闭塞及痉挛导致的心脏疾病[1],常与心肌梗死、心力衰竭等心血管事件合并的冠心病患者的冠脉病变程度、范围的显示与性质的判断直接影响着临床治疗方案的选择以及预后的判断。作为一种无创性诊断冠心病、评价冠脉解剖结构改变的显示手段,CT血管成像(CCTA)是成熟可靠的,但其局限性在于无法定量提供功能学信息,对血管循环情况的评估差强人意[2]。CT-MPI作为目前仍处于研究阶段的CT心脏技术的分支,可应用于衡量心肌微循环的评估。其量化分析手段及其结果将有助于评估心肌微循环状况,进而影响临床路径的选择,其结果可作为临床用药的参考依据,甚至通过心肌储备功能的测定来预测介入治疗的疗效。本研究将探讨MDCT心肌灌注成像来探讨其对冠心病患者微循环评估的应用价值。

1 资料与方法

1.1 资料收集收集我院冠心病胸痛住院患者30例,时间跨度为2018年3月至10月间,年龄40~65岁(男16例,女14例),诊断均符合1979年WHO通过的冠心病诊断标准[3]。按其病程分为5~10年组(13例)、>10年组(17例),纳入标准:主诊断为冠心病患者,临床表现为心前区憋闷、气紧、心悸伴或不伴心前区疼痛等症状。排除标准:碘对比剂过敏者、严重心率失常者、心房颤动者、冠脉介入术后者、心脏起搏器置入者、冠脉搭桥术后者、肝肾功能不全者。本研究所有患者均签署知情同意书,经我院伦理委员会审批同意。

1.2 检查方法使用MDCT(Revolution CT,GE)心肌灌注成像(MPI)模式对30例患者进行扫描。扫描参数设置:100kV,100mA,前后置ASIR-V算法均为50%。扫描开始时将碘帕醇[37g(I)/100 ml,上海博莱科信宜]经肘正中静脉穿刺导入(5mL/s)。

1.3 图像分析原始重建为薄层灌注数据,导入工作站(AW4.7 GE)进行图像配位校准后采用专用软件,输入动脉选择为升主动脉,得出心肌时间—密度曲线(time-density curve,TDC);计算得到心肌血容量(MBV)、心肌血流量(MBF)、达峰时间(T T P)、平均通过时间(MTT)、到达延迟时间(IRF T0),由两名副主任影像诊断医师对相应伪彩图图像进行可视化分析。根据美国心脏病学会(AHA)的17节段标准[4]对相应部分供血区进行划定:左心室前壁、前间隔、心尖部—左前降支供血区;左室下壁、后壁—右冠状动脉供血区;左室侧壁—回旋支供血区,以此划分方法对左心室进行灌注分析。在心室水平长轴、垂直长轴确定层面进行评估,连续两层出现低灌注区视为有灌注缺损。于灌注缺损区勾画3个感兴趣区,取其平均值,测量各参数。缺损区划分不一致时由三位医师共同复议,达成共识后继续测量。

1.4 统计学分析使用SPSS23.0软件对资料进行正态分布检验,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,采用双样本t检验进行统计学分析,当P<0.05时,差异被认为有统计学意义。

2 结 果

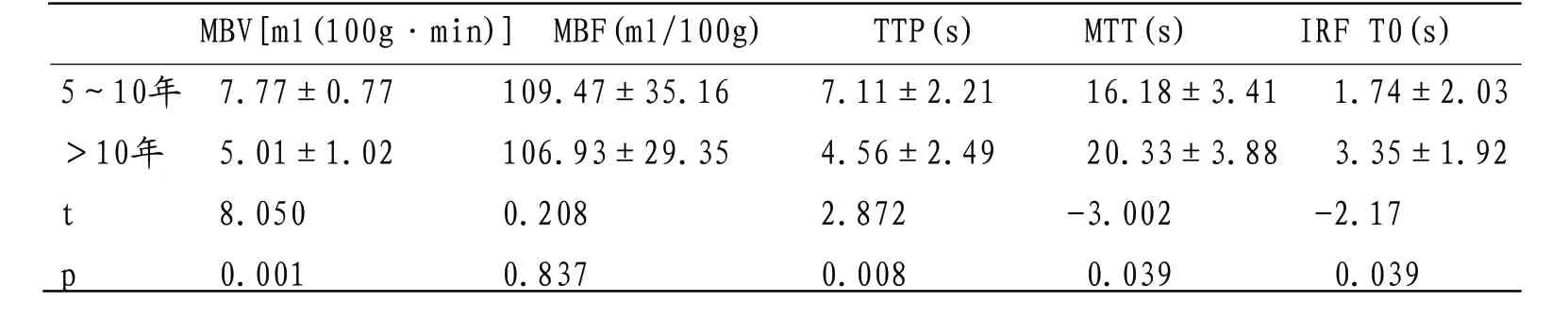

2.1 统计学意义30例患者左心室心肌灌注患者全部存在灌注缺损,两组患者心肌血流量(MBF)差异P>0.05,没有统计学意义,平均通过时间(MTT)、达峰时间(TTP)、心肌血容量(MBV)差异P<0.05,结果具有统计学意义(表1)。

表1 两组患者心肌灌注各参数比较

2.2 病例病程>10年组BV、BF、TTP值低于5~10年组,MTT及IRF T0高于5~10年组。病例如图1-6所示。

患者1(病史>10年组):F,61Y,病史13年,MBV、MTT、MBF值如图1-3所示;患者2(病史5~10年组):F,55Y,病史6年,MBV、MTT、MBF值如图4-6所示。

3 讨 论

MPI是一种反映组织的形态学变化的同时,通过组织和病变灌注参数的测量反映心肌组织血流动力学变化[5]的非损害性功能成像。Lardo等[6]使用MDCT进行的研究表明,在扫描开始后的5min内,微血管阻塞部位功能减低的毛细血管使对比剂对微血管病变区的渗透受阻,进而该病变区显示为低密度影。5min后造影剂对“无复流区”逐渐进行渗透,使该区域密度水平逐渐与周围心肌相近。因此,在5min内的灌注扫描可以显示微血管阻塞部位的范围及灌注情况。且随着CT设备时间与空间分辨率的提高,尤其是CT扫描设备探测器宽度的提高,灌注软件的迭代更新,定量评价心肌血流灌注情况[7]变得更加简单易行。

冠脉微动脉和小静脉之间的血液循环被定义为心肌微循环。心肌微循环为心肌细胞与血液之间进行物质交换提供重要场所[8]。但微血管在造影中不能显示的特点决定了心肌微循环的评估主要通过其功能状态而非外形。冠心病患者临床处置策略很大程度决定于心肌血流动力学的量化改变和冠状动脉再灌注情况[9-11]。在可视化观测灌注缺损的基础上,通过心肌的各项灌注参数,可以定量反映微循环状况。心肌的血流灌注功能评价通过对临床治疗方案的选择和预后评价,对冠心病患者带来较大的临床受益。

分析两组灌注参数可知,病程5~10年组的患者BV值明显高于>10年组,MTT及IRF T0值低于>10年组,差异有统计学意义,说明两组不同病程患者的代偿能力存在不同。冠心病患者的冠脉发生病变的同时损害血管内皮功能、影响微小血管对扩血管物质的反应,或心肌微循环血管结构发生破坏,从而导致心肌组织代偿能力下降[12],且随着病程的延长,这种代偿差异更加明显。可以以此为依据,选择相对应的临床路径,为患者带来更大受益。另外,MBV值大于(7.77±0.77)ml(100g·min)患者微循环状况优于小于该值的患者,因此,PCI术后的症状改善程度亦会优于小于该值的患者。两组不同病程患者的MBF值差异没有统计学意义,造成这一结果的原因经分析归纳为以下两点:患者病程到达一定程度时,代偿能力已经达到最大限度,导致MBF无法反映其变化;灌注数据分析过程中,由于心脏血管解剖特点,只锁定输入动脉而未确定输出静脉,其结果未能准确对静脉血流动力学改变进行反映。TTP,是从扫描开始计时,心肌组织CT值达到强化峰值的时间,病史5~10年组大于>10年组,差异有统计学意义。此现象可能由于病程的延长导致相应组织强化程度减低,强化峰值减小,因而>10年组达峰时间降低。>10年组的MTT、IRF T0均大于5~10年组。此现象源于冠脉斑块释放生物活性因子,能引起异常微血管收缩,使得造影剂通过受阻,从而造影剂通过心肌所用时间MTT、造影剂开始进入心肌血管的时间IRF T0延长。

综上所述,作为冠心病患者心肌功能信息的定量提供手段,利用MDCT可无创性反映冠心病患者心肌微循环情况,为临床治疗及预后评估提供有力依据。但本研究纳入病例较少,可能存在选择性偏倚,未能进一步进行负荷实验[13]进行佐证,研究结果仍需要多中心、长程的试验进一步证实。另外灌注成像虽然单次曝光剂量较少,高频次的扫描仍然导致总辐射剂量较高,对人体健康构成潜在威胁,因此进一步降低辐射剂量或者通过其他低频次类灌注扫描手段进行相应研究可作为下一步研究方向。