低分子肝素与利伐沙班预防全膝关节置换术后静脉血栓成形的疗效及安全性对比分析*

2020-09-09宋国瑞刘子歌郭高鹏程萌旗陈德胜

张 晨,宋国瑞,刘子歌,王 强,郭高鹏,程萌旗,陈德胜

1.宁夏医科大学临床医学院(银川 750004);2.上海交通大学附属第六人民医院关节外科(上海 200011);3.宁夏医科大学总医院骨科(银川 750004)

人工全膝关节置换术(Total knee arthroplasty,TKA)是治疗终末期膝关节骨性关节炎的重要方法,由于接受手术治疗的患者多为老年人,体质较差且多合并慢性疾病,生理系统会发生不同程度的病变或退变,造成血液处于高凝状态,导致术后下肢静脉血栓高发,严重者甚至造成患者的死亡[1-2]。有报道[3]称,TKA术后发生下肢静脉血栓的概率为44%,发生肺栓塞的概率为3.4%,这些并发症极大地限制了TKA的发展。低分子肝素是目前使用最为普遍的抗凝、抗血栓药物,可以有效抑制凝血酶的激活,促进血液的流变性,保证血液可以正常流动[4-5]。但因其需皮下注射,且对血小板功能有较强的抑制而引起较多副作用,有较大的局限性。利伐沙班是近年来应用于临床的凝血因子Ⅹa抑制剂,具有高特异性[6-8]。本研究对比低分子肝素与利伐沙班在预防TKA术后下肢深静脉血栓形成的疗效,并分析两种药物的安全性,现报告如下。

资料与方法

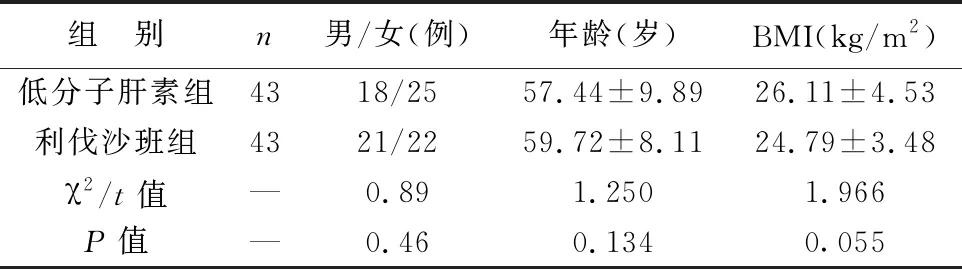

1 一般资料 选择 2019年2月1日至 2019年10月31日在宁夏医科大学总医院行初次单侧TKA的患者86例,随机等分为低分子肝素组(43例)和利伐沙班组(43例)。低分子肝素组男性18例,女性25例,平均年龄(57.44±9.89)岁,体质量指数(BMI)为(26.11±4.53) kg/m2;利伐沙班组男性21例,女性22例,平均年龄(59.72±8.11)岁,BMI(24.79±3.48) kg/m2。两组患者一般资料对比无统计学差异(P>0.05),见表1。病例纳入标准:①参照2018版中华医学会骨科学分会《骨关节炎诊疗指南》[9]诊断为膝骨性关节炎者;②有晨僵≤30 min、反复关节疼痛等临床症状且愿意于我院行TKA者;③术前双下肢深静脉彩色多普勒超声检查DVT阴性;④18.5 kg/m2≤BMI≤29.9 kg/m2[10]。排除标准:①有出血性疾病史或术前凝血功能检测显示有出血倾向者;②既往有静脉血栓栓塞疾病史;③合并使用其他可能对研究结果有影响的药物者;④不能接受1个月随访者。本研究已经宁夏医科大学总医院医学伦理委员会审核批准,纳入试验前患者或其亲属签署了相关知情同意书。

2 研究方法 两组手术均由同一医疗组医师进行。手术入路采用膝关节正中切口,假体安装后经股外侧肌放置1根引流管接负压引流装置,术后24 h拔除引流管。低分子肝素组在术后4~6 h即给予低分子肝素(批号:J20130169)常规剂量的一半(2000 U),此后每天注射4100 U,疗程为2周。利伐沙班组术后6 h开始服用利伐沙班(批号:J20180077),10 mg/d,疗程为4周。两组患者均在术后第1天行踝关节屈伸运动,术后第2天开始行膝关节康复运动。

表1 两组患者一般资料比较

3 观察指标 记录引流管拔除时引流装置中的血性液体量;随访观察患者术后1个月内切口愈合情况、下肢静脉血栓形成情况及出现皮下瘀斑情况;记录患者术前、术后1 d、术后1周、术后1个月的血小板计数(PLC)、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT);根据蔡碰德等[11]的研究,术后瘀斑面积的高峰期出现在术后1周,故两组统一在术后第7天测量瘀斑最大面积,术后瘀斑面积的计算借用烧伤面积手掌法[12]进行,以患者五指并拢面积为体表面积的1%,记录术后瘀斑面积最大值。

结 果

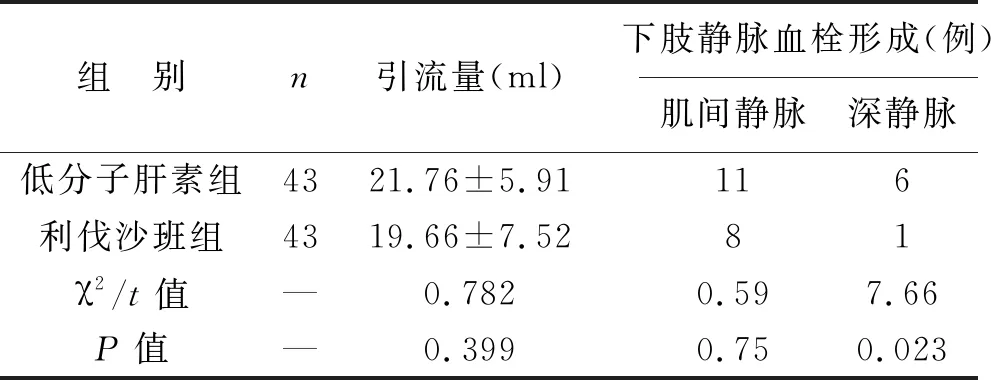

1 两组患者切口愈合情况、引流量及下肢静脉血栓形成比较 在随访的1个月内,两组86例患者手术切口均一期愈合,未见切口感染、红肿硬结、延迟愈合等切口并发症。两组术后引流量、术后肌间静脉血栓形成比较无统计学差异(P>0.05)。低分子肝素组术后1周内有深静脉血栓6例(14.0%),利伐沙班组术后1周内有深静脉血栓1例(2.32%),组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者引流量及下肢静脉血栓形成比较

2 两组患者PLC、PT、APTT比较 见表3。两组术前PLC、PT、APTT比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。在术后进行两种药物治疗后,术后1 d、术后1个月两组PLC、PT、APTT比较差异仍无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组患者PLC、PT、APTT比较

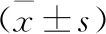

3 两组患者皮下瘀斑情况比较 见表4(图1)。在随访1个月内,低分子肝素组共有18例出现皮下瘀斑,最大瘀斑面积占体表面积(2.96±1.21)%,利伐沙班组共有11例出现皮下瘀斑,最大瘀斑面积占体表面积(1.64±0.68)%,两组皮下瘀斑例数及最大皮下瘀斑面积比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组患者皮下瘀斑情况比较

A:低分子肝素组皮下瘀斑面积较大,颜色较深,呈团片状;B:利伐沙班组皮下瘀斑面积较小,颜色较淡,呈云雾状

讨 论

静脉血栓形成是外科手术术后常见的并发症之一,主要病因有血流迟缓、血管壁损伤和血液的高凝状态。轻者会引起患者肢体肿胀、疼痛及活动障碍,重者可能导致静脉瓣膜功能不全以及并发肺栓塞,造成患者猝死[13-15]。TKA由于创伤较大,时间较长,现临床上普遍在术中运用气压止血带以减少术中出血,这不仅直接会对下肢血管造成挤压伤,影响血液流动,而且会引起下肢血管、肌肉缺血再灌注损伤[16-17],使得下肢静脉血栓的发生率明显升高。因此,药物干预下肢静脉血栓的行程是TKA术后必不可少的一步。

本研究中,两种药物对于术后切口愈合、术后引流量影响并无统计学差异,且两组患者在合理、短期用药后对PLC、PT、APTT并未有显著影响,说明两种药物在药理作用上均不会引起严重的并发症。但在皮下瘀斑的形成方面,利伐沙班组要显著优于低分子肝素组,这可能由于低分子肝素存在需要皮下注射的弊端。作为临床上传统的抗凝药物,皮下注射往往会引起多数患者皮下出血,且低分子肝素有较强的抗血小板功能,其分子能与血小板结合,抑制血小板聚集[18],使得由于注射引起的皮下出血不易恢复,增大了皮下瘀斑面积。而利伐沙班对于血小板的功能并无影响,因此皮下瘀斑情况较轻。此外,低分子肝素可与抗凝血酶Ⅲ结合,灭活已激活的凝血因子Ⅱa、Ⅹa、Ⅸa和Ⅻa,对凝血系统影响较大,因此需要频繁检测凝血功能,而利伐沙班并不抑制凝血因子Ⅱ,出血风险小,因此安全性较高[19-20]。也正是因为这一点,在本研究中使用低分子肝素的患者要比使用利伐沙班的患者出现的皮下瘀斑面积大、颜色深,而且不容易消退。

下肢静脉血栓的形成对于TKA来说是一种毁灭性的并发症,不仅会因血栓的形成威胁患者生命安全,而且会错过早期功能康复锻炼的最佳时期,对膝关节功能的恢复影响较大[21]。由于低分子肝素只能在院内注射,而多数患者出院后依从性较差,不再注射低分子肝素,大部分患者以口服抗凝药为主进行抗凝治疗,难以保证术后抗凝效果。本研究中,利伐沙班组疗程为4周,保证了患者在康复期间的抗凝效果,术后深静脉血栓形成情况要好于低分子肝素组。而对于肌间静脉血栓的形成,两组比较却无统计学差异。可见低分子肝素的短期注射治疗预防下肢静脉血栓的效果较利伐沙班差。而延长低分子肝素的治疗时间对于预防下肢静脉血栓的治疗效果,还需要进一步的研究。

综上所述,在TKA术后应用低分子肝素与利伐沙班相比,预防下肢静脉血栓形成的效果较差,且容易形成皮下瘀斑,建议口服利伐沙班预防下肢静脉血栓,不但便捷,而且用药安全性较高。