《老子》同义词研究

2020-09-08罗琭昕

罗琭昕

(华南农业大学人文与法学学院,广东广州510642)

古代汉语同义词研究成果颇丰,近几十年,古汉语同义词专书研究如火如荼,已有研究对各时代经典文献进行梳理,穷尽式研究专书语料,利用历代训诂学材料,得到专书同义词表。[1-4]专书同义词研究有助于推进古代汉语断代与通代的词汇研究,同一时代的专书同义词研究成果可以相互借鉴,共同展现该时代的同义表达,体现时代语言的共性特点,同时,专书同义词研究成果之间可以相互比较,发现专书语言使用上的个性特点。

就《老子》专书而言,同义词研究成果较少,仅有一篇作总括,以词性划分出同义词组60余组。[5]《老子》一书辩证思想贯穿全书,哲学蕴涵浓厚,存在其特殊性,对同一概念常使用不同词汇表达,因此,天然地可以得到相关的同义词语义场。对《老子》专书同义词进行整理与研究,有利于挖掘先秦诸子文献哲学阐述手法,发现同义词在对应个数、音节、词性上呈现的特点,也为先秦语言研究提供佐证。研究古汉语单音同义词可运用系联法,“根据文义将对文同义系联为一个同义词组,或将同一上下文中同一异辞者系联为一个同义词组,并在此基础上参照古训及有关研究成果,兼用参照法,进一步确认系联到一起的词的同义关系,进一步扩大同义词组的范围”[6]7。

一、 《老子》同义词分布情况

本研究属于古汉语同义词专书研究范畴,同义词的入组原则为在专书中出现同义关系的就收录。黄金贵指出:“坚持以词义而不是以词为辨析单位”[7]69。遵从该原则,我们坚持以词义为判断标准,因此,虽然上古汉语单音词居多,但在同义词的查找过程中,还是单、复音词并重,单、复音词同义亦可构成同义词组。以陈鼓应《老子注释及评价》为本,[8]采用“双重印证法”[9]92,一方面从经典文献原文中寻找依据,另一方面使用训诂材料对考察出的同义词进行验证。

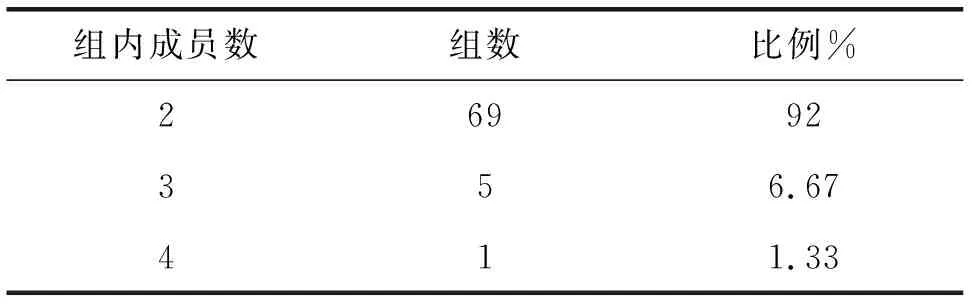

判断《老子》一书中的同义词,关键需要根据上下文语境来进行语义判断,根据句式、语法位置、章节中心思想进行初步推测,翻阅资料确认验证,再行入组。经统计,《老子》一书共有75组同义词组,分别从每组所含成员个数、音节、词类、使用频率等角度进行分类讨论。

(一)按组内成员个数分布

每组包含两个组内成员的数量最多,共计69组,约占同义词总组数的92%,具体如下:

始—母 母—根 虚—弱 实—强

死—勤 长—久 户—牗 驰—骋

畋—猎 寄—托 视—见 听—闻

搏—得 豫—犹 混—敦 极—笃

成—遂 仁—义 孝—慈 绝—弃

圣—智 巧—利 盗—贼 素—朴

少—寡 私—欲 顽—鄙 惚—恍

窈—冥 余—赘 辙—迹 瑕—谪

筹—策 关—楗 绳—约 要—妙

为—执 失—败 行—随 歔—吹

荆—棘 恬—淡 悲—哀 川—谷

平—太 柔—弱 本—基 音—声

象—形 尊—贵 长—育 亭—毒

养—覆 塞—闭 挫—解 和—同

忌—讳 弥—滋 割—刿 希—贵

柔—脆 枯—槁 高—举 抑—下

小—寡 绳绳—绵绵 不仁—无亲

赤子—婴儿 贵生—生生之厚

每组包括三个及以上成员的同义词串仅6组,约占同义词总组数的8%,具体如下:

甫—首—始 尚—贵—爱 甚—奢—泰

咎—祸—尤 孤—寡—不榖

强—刚—坚—敢

只有“强—刚—坚—敢”组的组内成员达到四个,为同义词串。由此,我们可归纳出《老子》同义词组内成员分布情况表,如表1所示。

表1 组内成员数量分布情况

(二)按音节分布

从各组音节构成来看,《老子》同义词的分布包括三种情况:单音词与单音词构成同义词(70组,占总组数的93.3%)、复音词与复音词构成同义词(3组,占总组数的4%)、特殊情况(2组,占总组数的2.7%)。

绝大部分为单音节词与单音词构成同义词,这也显示了上古汉语以单音节词为主的情况。特殊的两例分别是“孤—寡—不榖”与“贵生—生生之厚”。“孤”“寡”“不榖”都是王侯的谦称,为同义词组。“贵生—生生之厚”组共享一个义位“厚养生命,奉养奢厚”,分别出自第七十五章“夫唯无以生为者,是贤于贵生”与第五十章“人之生,动之于死地,亦十有三。夫何故?以其生生之厚”。关于“贵生”,高亨说:“君贵生则厚养,厚养则苛敛”[8]340,而“生生之厚”句,有言:“‘生生之厚’谓富贵之人,厚自奉养,服食药饵,以求长生,适自蹈于死地,此即动之于死地者之端。缘世人但知戕贼为伤生,而以厚自奉养者为能养生,不知其取死者同也,故申言之。”[8]258-259《老子》认为厚养生命的行为过度了,体现了对奉养奢厚做法的批评与反对,具有负面评价义。

(三)按词类与功能分布

名词25组:

始—母 母—根 户—牗 极—笃

仁—义 孝—慈 圣—智 巧—利

盗—贼 私—欲 辙—迹 瑕—谪

筹—策 关—楗 绳—约 荆—棘

川—谷 本—基 音—声 象—形

忌—讳 赤子—婴儿 贵生—生生之厚

甫—首—始 咎—祸—尤

动词18组:

虚—弱 实—强 驰—骋 畋—猎

寄—托 视—见 听—闻 搏—得

成—遂 绝—弃 为—执 失—败

行—随 歔—吹 塞—闭 挫—解

割—刿 尚—贵—爱

形容词22组:

死—勤 长—久 豫—犹 敦—混

素—朴 少—寡 顽—鄙 惚—恍

窈—冥 余—赘 要—妙 恬—淡

悲—哀 平—太 柔—弱 希—贵

柔—脆 枯—槁 绳绳—绵绵

不仁—无亲 甚—奢—泰

强—刚—坚—敢

代词1组:

孤—寡—不榖

副词1组:

弥—滋

词类活用:

意动用法4组:

尊—贵 长—育 亭—毒 养—覆

使动用法4组:

和—同 高—举 抑—下 小—寡

其中,“虚—弱”与“实—强”为“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”活用为动词得到的同义词组,故放入动词组内统计。以上词类分布可统计成表,如表2所示。

表2 同义词词类分布情况

从上述结果可知,《老子》同义词从每组所含成员个数来看,类型单调,只有三种,以每组包括两个组内成员的占绝大多数。在音节的分布上,单音词的数量大,使用频率高,显示了先秦时期上古汉语的单音节特点。词类上,名词、动词、形容词共占86.66%以上,三者相较而言,首先以名词最多,其次为形容词,动词再次之。

形容词甚至比动词还多的情况与《老子》的哲学思想相关,探求世界本源的“道”没有具体事物可以直接指代,摹状不清,需要用到很多形容词,只有通过形容词的描绘来模拟“道”。谈到“道”与治国的关系,“道”与德的关系时,难以言传,多用打比方的手法,自然造成了形容词与名词的多用。这一点在第二十一章谈“道”与“德”的关系时表现明显,“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信”句,几乎是前一句中有名词,后一句就必有形容词,这两种词类在《老子》中使用频率高,不足为怪。词类活用较多,使动意动灵活,这与该书的哲学思想也是分不开的。

(四)按单字使用次数分布

据手工统计,在这75组同义词组中,“圣”字的使用频率最高,达到26次。10次以上还包括:“贵”(“重视”义,15次)、“强”(13次)、“柔”(11次),共4个。使用次数为5~9次的包括:“弱”(9次)、“长”(9次)、“智”(8次)、“朴”(8次)、“余”(7次)、“母”(6次)、“成”(6次)、“欲”(6次)、“慈”(6次)、“久”(6次)、“始”(5次)、“闻”(5次)、“仁”(5次)、“义”(5次)、“执”(5次),其余单字使用次数均在5次以下。

“圣”在《老子》中有两个截然相反的意思,一个是“圣人之圣”,一个是“自作聪明”。与“圣”相应的“智”,也显示出了这个特点,一个是与圣人相近的“智者之智”,一个是作为巧饰的“自作聪明”。“圣人之圣”与“智者之智”记为圣1、智1,表“自作聪明”义的记为圣2、智2。

据统计,圣1出现25次,其中,第四十九章出现3次,第六十三、六十六章出现2次,其余出现在第二、三、五、七、十二、二十二、二十七、二十八、二十九、四十七、五十七、五十八、六十、七十、七十一、七十二、七十八、八十一章。圣2仅有1次,为第十九章的“绝圣弃智”。“智”虽有与“圣”相应的两个意义,但在意义的使用频率上却呈现出相反的倾向。智1仅有1次,在第三十三章“知人者智”,智2则有5次,六十五章出现三次,第三章、第十九章分别有1次。

“圣”与“智”的单字出现频次体现了同义词组“圣—智”内部使用上的不平衡。“圣”倾向于表现“圣人之圣”,“智”多指“智巧”或“自作聪明”。“圣”与“智”的多义具有静态多样性,在选用上又具有动态倾向性。

二、 同义词词表

《老子》一书同义词表如下:

死—勤 长—久 户—牗 驰—骋

畋—猎 寄—托 视—见 听—闻

搏—得 豫—犹 混—敦 极—笃

成—遂 仁—义 孝—慈 绝—弃

圣—智 巧—利 盗—贼 私—欲

顽—鄙 惚—恍 窈—冥 余—赘

辙—迹 瑕—谪 筹—策 关—楗

绳—约 要—妙 为—执 失—败

行—随 歔—吹 荆—棘 恬—淡

悲—哀 川—谷 平—太 本—基

音—声 象—形 尊—贵 长—育

亭—毒 养—覆 塞—闭 挫—解

和—同 忌—讳 弥—滋 割—刿

希—贵 柔—脆 枯—槁 高—举

抑—下 不仁—无亲 绳绳—绵绵

贵生—生生之厚 甚—奢—泰

虚—弱—柔 尚—贵—爱

咎—祸—尤 少—寡—小

孤—寡—不榖 素—朴—婴儿—赤子

甫—首—始—母—根

实—强—刚—坚—敢

同义词词表共有69个同义词串,由75个同义词组构成。产生数量上的差额是由于一次以为判断标准,同义词串与同义词组之间存在关联就可以合并,因此,在统计同义词组的步骤中,将同义联接的词组聚合在一起,最终合并为同义词串。

同义词串“甫—首—始—母—根”包含小同义词串“甫—首—始”,都具有“开端”的意思,而同义词组“母—根”都有“根源”的意思。并且,“始—母”在第一章有“无,名天地之始;有,名天地之母”句,构成同义对文,“始”取“本始”义,“母”取“根源”义,共指天地万物的初始。第五十二章“天下有始,以为天下母”句,更是说明“始”与“母”同义。因此,小同义词串“甫—首—始”与同义词组“始—母”可系联成为大同义词串“甫—首—始—母—根”。

同义词串“虚—弱—柔”是由“虚—弱”与“柔—弱”两组同义词组构成,“实—强—刚—坚—敢”同义词串亦由“实—强”与“敢—坚—强—刚”两部分合并构成。又如,“虚—弱”与“实—强”为活用为动词且同义对文得到同义词组。第七十六章“人之生也柔弱,其死也坚强。”同义连文有“柔—弱”与“坚—强”组。第三十六章出现“柔弱胜刚强”句,再次验证“柔—弱”组存在的合理性,同时出现“刚—强”组,加之“坚强”与“刚强”都和“柔弱”构成反义,因而“坚强”与“刚强”同义。“敢”的语义推断依前人的研究,认为七十三章句“勇于敢则杀,勇于不敢则活”与第七十六章“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”相呼应,“敢”即“坚强”,“不敢”即“柔弱”[8]334。同义词串“少—寡—小”可分为“少—寡”与“小—寡”两组,主要依据“少私寡欲”与“小国寡民”句。

“素—朴—婴儿—赤子”同义词串实则是“素—朴”和“婴儿—赤子”两组的串连。第二十八章将“复归于婴儿”与“复归于无极”“复归于朴”对文,将婴儿比喻为真朴的状态,所以“素—朴”和“婴儿—赤子”两组可以聚合为同义词串。

三、 同义词辨析举例

同义词的研究讲求“识同辨异”,“识同”指的是在相同义位下构组,“辨异”要求对同义词之间的细微差别进行辨析。差异可从语义、语法、语用三个方面进行探析,既有物体性与功用的不同,又有动作行为涉及的对象不同,还包括使用范围上的差异,词义程度表达上的深浅,感情色彩的不同,等等。

(一)长—久

《说文》:“长,久远也。”[10]1260汤可敬今释:“‘久远也’,一句数读。即:久也,远也。”[11]1292“长”有两个意思,一个表是时间上的长久,一个是距离上的远,两者使用范围有异。“久”本义不是长久,只是后来借用为长久义,主要是指时间上的长久。

(二)听—闻

“听”“闻”两者都有用耳朵感接收声音的意义。但本义有不同。听是用耳朵去听声音。《说文》:“听,聆也”,段注:“耳息者,耳有所得也。”[10]130闻是听见,《说文》:“闻,知闻也”,段注:“往曰听,来曰闻。”[10]1646也就是说,主动去感知声音叫作“听”;声音传过来,被人感知,被人耳所听见,叫作“闻”。第十四章有“听之不闻”句,译为“听(它)听不到”,前面的“听”是主动的尝试,“闻”则是听见的结果。由此可知,“听”和“闻”表示耳朵感知或接受声音之义。

类推可知,“视—见”同理。“视”是主动地看,强调动作的发生,“见”则是强调结果是看见了,除了十四章的“视之不见”,还有三十五章的“视之不足见”说明差异。既然是“不足见”那么说明“视”并没有达到“见”的效果,“视”与“见”虽都指用眼睛看,但意义有别。

(三)音—声

《说文》:“音,声也”[10]275。《说文》:“声,音也”,段注:“二篆为转注,此浑言之也。析言之,则曰,生于心有节于外谓之音。宫商角徵羽,声也;丝竹金石匏土革木,音也。”[10]1646据训诂学材料可知,“音”指乐音,“声”指声响。第四十一章有“大音希声”,指的就是这组同义词。但也存在“音声”是反义的情况,如第二章“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,先后相随”句,结合前面的“有无”与“难易”可推知“音声”其实是反义词组。

四、 常见显示格式

同义词可通过对应句式、语法位置进行语义判断,根据篇章中心与训诂材料加以佐证。专书同义词组的入组及同义词串的聚合最重要的判断依据为上下文,上下文语境能够提供显性的同义连用、同义对文格式,前人训诂成果可通过义训方法加以利用。

(一)同义连用

两个词并列连用表达同一个意义,它们构成同义关系。这样的两个词一般在句中的语法功能相同,且在现代汉语中很多已凝结为并列式双音节合成词。例如:

(1)驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。

(第十二章)

“驰”“骋”与“畋”“猎”在所在句子中都是表示纵情捕猎的意思,单独使用其中之一,都足够表达想要语义。但之所以使用这种同义词连用的方式,一方面是为了凑足音节,使句子整齐富有韵律感,另一方面则起强调作用。又如:

(2)天下莫柔弱于水,而功坚强者莫之能胜,以其无以易之。

(第七十八章)

“柔”与“弱”、“坚”与“强”同义连文,在现代汉语中已凝结为同义联合的复合式合成词“柔弱”与“坚强”。

(二)同义对文

同文对义指在结构中所处的位置相当,功能相当,词义相当。同文对义包括对当同义与对应同义两类,对当同义为在一个句子中的对文,对应同义为两个或两以上句子中的对文。

对当同义是指在同一语句中的并列词组结构一致,在位置上对当,在意义上同义的关系。通常由两个具有同义关系的词于相同结构的对当位置,其功能也相同。例如:

(3)绝圣弃智,绝仁弃义,绝巧弃利,盗贼无有。此三者,以为文,不足。

(第十九章)

依靠对当同文的手段判断出“绝—弃”“圣—智”“仁—义”“巧—利”四组同义词组。其中,对于“圣—智”“仁—义”“巧—利”而言,它们都处于“绝A弃B”的格式内,“绝”与“弃”均具有“摒除、抛弃”的义项,“绝”与“弃”为同义。就上下文看,“此三者,以为文,不足”句中的“此三者”指的是“圣智、仁义、巧利”,说它们不过是文饰、巧饰,不足以治天下,因而是贬义的。以“圣”与“智”而言,《老子》书中具有负面评价义的“圣”“智”并非指圣人,也非指大智慧,而是指自作聪明。

对应同义指两个或以上的语义相同或相近、句式相同的分句中,处在相当位置,表示同一现象、同一意义,则构成同义关系。分句往往句式整齐,对应位置相同,功能相似,虽不一定完全等义,有时甚至会出现意义完全相反的情况,但依据上下文,我们依然能够判断词义关系。例如:

(4)故贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下。

(第十三章)

“贵”“爱”处于句式相同的相当位置,属于对文。“贵”与“爱”表示同一意义“重视”,是对应同义,强调“贵身、爱身”不胡作妄为的态度。“寄”与“托”同理,属于对应同文。

(三)义训

义训是指可用古代工具书论证的同义词,这对同义词通常出现在同一个句子中。

(5)故道生之,德畜之;长之育之;亭之毒之;养之覆之。

(第五十一章)

以“亭—毒”为例。一种解释是《仓颉篇》:“亭,定也”,《广雅·释诂》:“毒,安也。”[8]263所以,“亭之毒之”即“安之定之”,“安”与“定”本就是意义相近的两个同义词,这说明在这里“亭”“毒”也是同义词。另一种解释是“亭”与“毒”分别作“成”与“熟”讲,河上公本和其他古本“亭之毒之”多作“成之熟之”,高亨:“‘亭’当读为‘成’,‘毒’当读为‘熟’,皆音同通用。”[8]263又如:

(6)祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。

(第四十六章)

《说文》:“咎,灾也。”[10]1065而“祸”的解释在《说文》中是:“祸,害也,神不福也。”[10]21两者都是指不好的事情,灾祸,祸患。第九章“富贵而骄,自遗其咎”句中的“咎”也作“祸乱”讲。在“咎—祸—尤”中“尤”的进入构组,也是义训方法得到的。又如:

(7)夫唯不争,故无尤。

(第八章)

马叙伦:“‘尤’为‘訧’省”,《说文》曰:“‘訧’,罪也。”[8]91可解释为“怨咎”。因此,“咎—祸—尤”可串连为同义词串。

(四)“X且X”格式

《老子》中常有“X且X”格式,前后两个X可构成同义关系。例如:

(8)天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。

(第七章)

(9)众人皆有以,而我独顽且鄙。

(第二十章)

“长且久”与“顽且鄙”构成“长—久”与“顽—鄙”两组同义词组。“且”本身为表并列结构的标识,标志着前后两个词意义并列、相似。蒋锡昌《老子校诂》谈到:“《广雅释诂》:‘顽,愚也。’《史记乐书》:‘鄙者,陋也。’”[8]145“顽且鄙”形容的是这个人很愚陋、笨拙。“X且X”格式中的前后两个X存在同义关系,构成同义词组。

结语

《老子》专书同义词研究显示单音节同义词数量占绝对优势,使用频率高,显示了先秦时期上古汉语的单音节特点,对专书同义词的梳理与研究利于推进古代汉语断代与通代的词汇研究。词类上,作为名词的同义词最多,其次为形容词,动词再次之。形容词甚至比动词还多的情况与《老子》的哲学思想相关,词类活用情况丰富。《老子》哲学意味浓厚,字少意深,与说不清道不明,难以有具体指代对象的“道”关系密切,这使得在阅读此书时具有很强的主观性。

在同义词的划分上言人人殊,虽意见不尽相同,但大体还是一致的。思维的共性使其结论较为一致,但这些结论往往研究者本身的直觉归纳,主观性强烈。各研究者之间存在差异,所以对于什么是同义词的判断仍具有相当的个人性。因此,我们不难发现常有一词多义的现象,这也导致一个词可以与几个不同的词构成同义关系,或一对一,或一对多,或多对一,都十分常见。同义词串可由同义词组通过双重印证法系联,突破篇章的限制,纳入专书同义词表。本研究中所说的“同义词”,严格来说,是具有同义关系的词或词组。在相同的义位上,双方或多方可以形成一个同义词组,而其中的识同辨异还需加以区分,譬如通过对象、范围、程度、感情色彩等角度进行辨析。