纷争与应对:从《我之小史》窥觇近代徽州乡村社会

2020-09-07汤汝昭

汤汝昭

(安徽大学 徽学研究中心,合肥 230039)

《我之小史》乃末代徽州婺源秀才詹鸣铎所著的一部自传体小说,该书粗略回顾了詹氏自光绪九年出生至民国十六年共计45年的风雨人生,全书记述毫不隐晦、真切实在,可谓是一部记录区域社会变迁难得的信史。正如詹氏于书中第十回《买棹泛湖中选胜,辞亲往连市经商》自云:“盖在下这书要成为一部信史,有什么写什么,开门见山,直捷了当,所谓生平事无不可对人言。”可见,此著与其他史料相比,该书可供参考与研究的价值更大。

此“信史”初经王振忠教授发现并整理出版,被学者广为关注、多番徵引。但学界对这部“信史”资料缺乏细致整理与深入解读,就目前检索结果所见,专门针对其研究的成果极少,其研究视点多集中于徽商及其活动、文学与戏曲、教育与科举、女性社会生活以及近代乡绅阶层转型等方面,而在乡间纠纷与争讼方面的研究缺见,这势必会影响我们对近代徽州乡村社会丕变规律的清晰认知,故笔者认为对《我之小史》史料的细致爬梳与深入探察非常必要。文章欲从晚清民初徽州乡村社会民间争讼的视角,以笔者根据《我之小史》整理所得16起民事纠纷案为考察中心,初步探讨清末民初徽州乡村社会的近代嬗变,以期对理解近代徽州地方社会的乡风俗弊、民众的日常生活以及近代徽州衰微因由有所补益。

一、《我之小史》所载徽州乡间争讼的史料梳理

清末民初徽州民间因日常细故引发的乡土纷争事件繁多,轻则经人调处便可息纷,重则争讼缠扰不止。这种现象与所处地域的民众性格有直接关系,古徽州“民性朴而好义,其敝也。性朴则近愚,好义则近争,故讼起于杪忽,而至于不可遏。”[1]故世称“徽民健讼成风,人思争胜……陋弊相沿,由来已久。”[2]221-222王士性也说:(徽民)“山居人尚气,新都健讼,习使之然。”[3]徽州民间细故的涉讼内容较为集中,明代徽州学宦程敏政曾曰:“徽之讼,非若武断者流其争,大抵在于产、墓、继子然,比年亦稍稍减省矣。”[4]实则不然,至清末民初,徽州乡村社会民间纠纷的牵涉面逐渐呈现扩大化趋势,那么到底出现了哪些新的变化,这些乡土纷争在徽州地域社会又是如何得到妥善解决的,这些纷争的背后折射出怎样的徽州乡风呢?下文是笔者对《我之小史》中的徽州乡土社会16起民间纠纷案所作的粗略整理与探察。

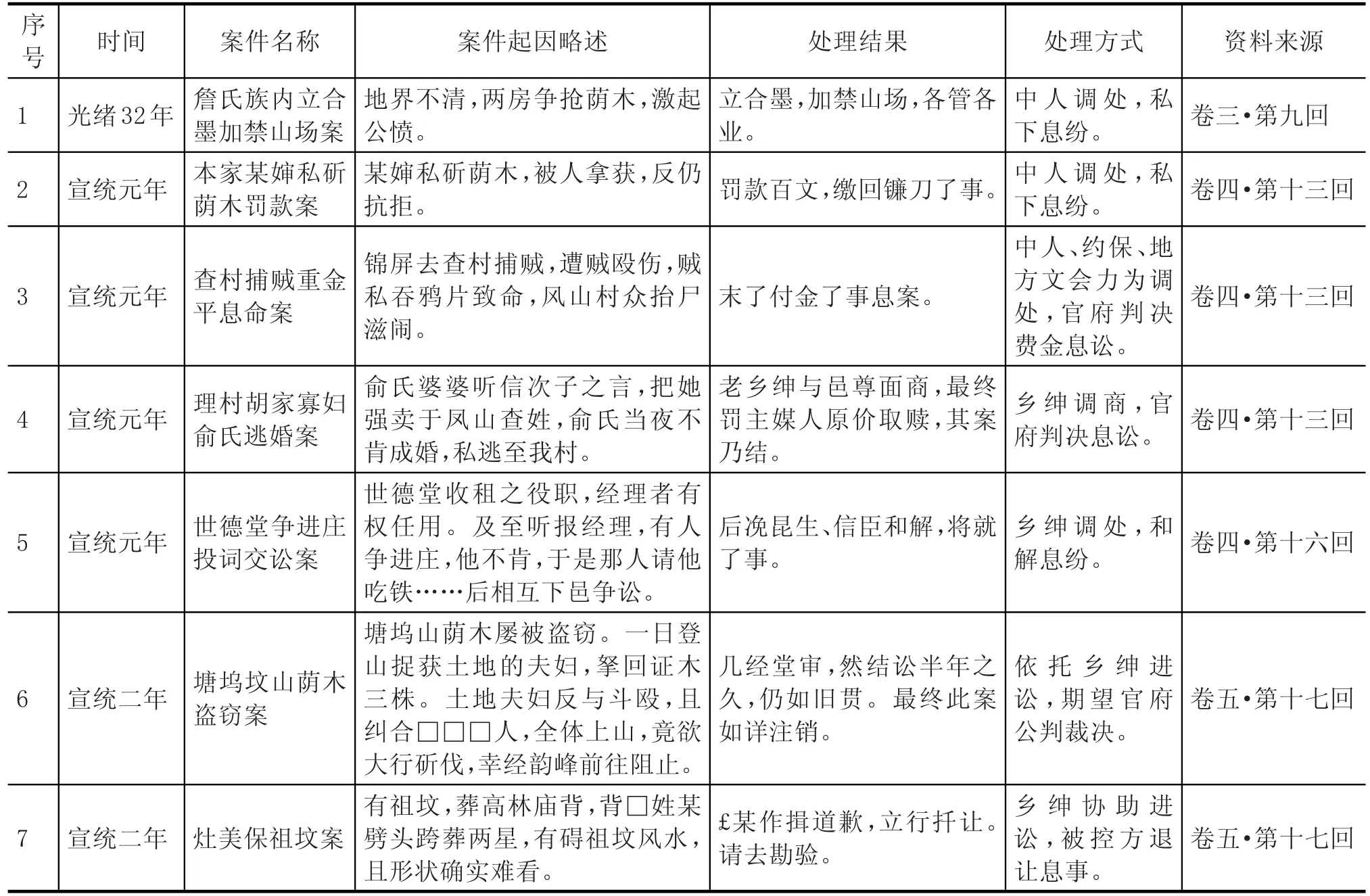

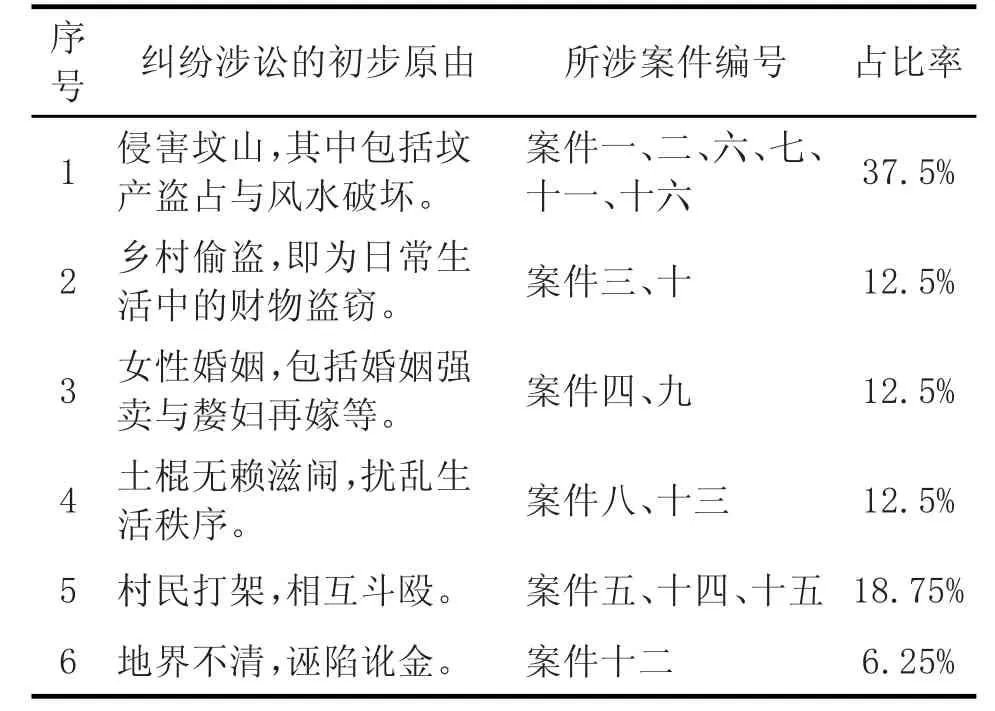

表一 徽州乡间日常纠纷及其处理情况一览表(1906—1917)

注:1.上表案件名称系笔者根据案件概述自拟,表中序号即为案件编号,如序号1,即案件一,以此类推;2.案件起因与解决过程及结果描述均按照小说原文所叙自行酌情删减呈现;3.《我之小史》中部分民间纷争案件因前后过程与原因描述过于跳跃和简略,故上表中暂不收录。

二、近代徽州乡村纷争涉讼内容与原因刍析

基于上表观察,近代徽州乡村纠纷的内容主要表现在:地界不清争抢或盗砍荫木、盗窃财物、人命讹索、妇女婚姻、祖坟风水、诬控伪讼、村民殴斗、土棍滋闹等方面,可谓其种类纷繁,由此足见徽州乡村民众日常生活既丰富多彩,也异常复杂晦暗。笔者根据表一粗略统计,将上述这些涉讼案件产生的初步原因进行了分类:

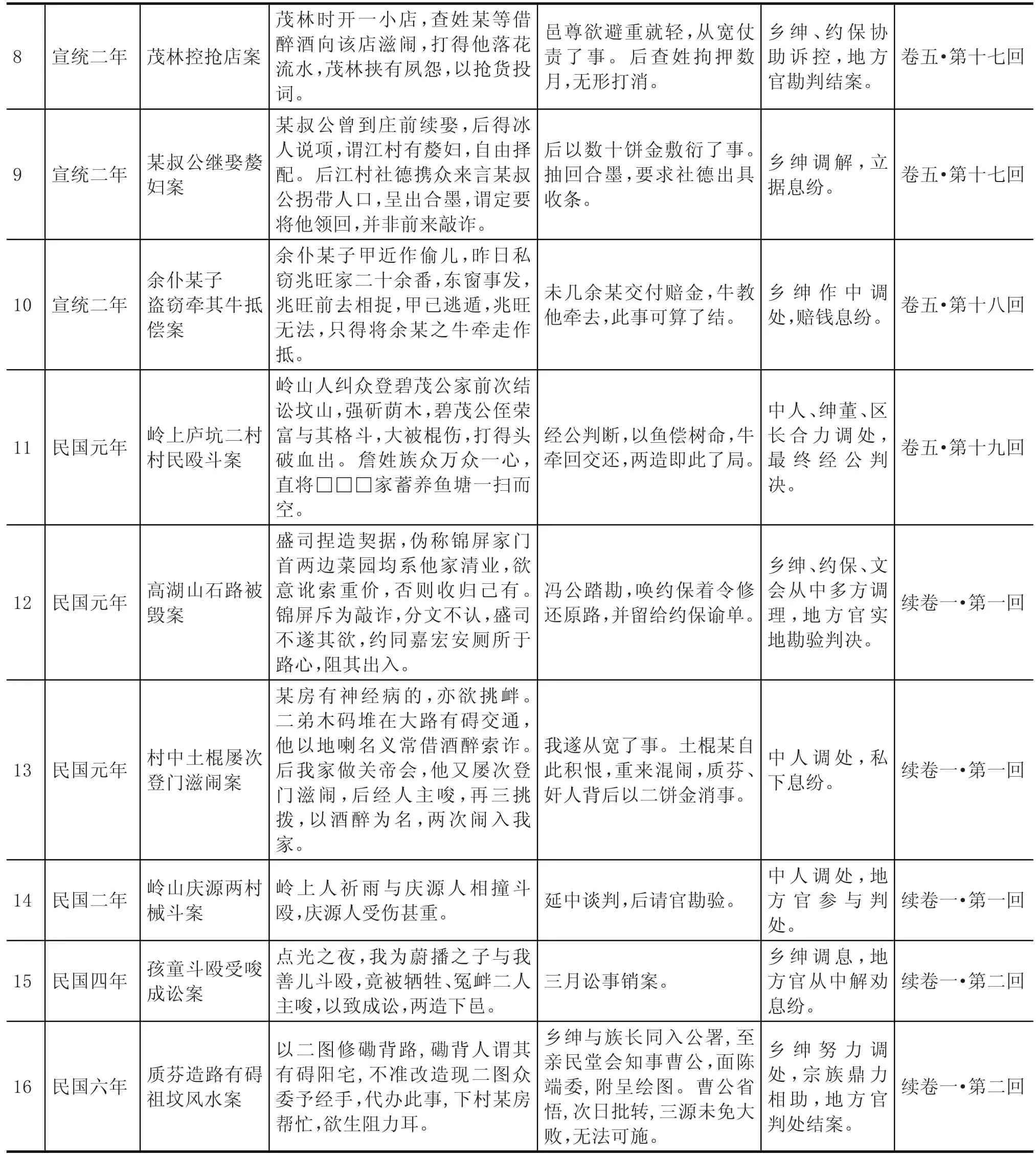

表二 徽州乡间16起纠纷案涉讼初步原因梳理表

表二清晰地反映出清末民初徽州乡村主要的涉讼内容依然集中在坟山纠纷方面,这与徽州人的堪舆风水信仰有莫大的干系。“风水之说,徽人尤重之,其平时构争结讼,强半为此。”[5]明代歙县知县傅岩曾言:“徽尚风水,争竞侵占,累讼不休。”有些涉讼案件“结而复起,历年未已。”[6]54在徽人眼中,祖宗坟墓的风水合宜事关整个家族子孙后代的繁衍昌盛与前途命运,所谓“人之魂体居墓,受山川淑气则灵,灵则魂安,安则致子孙昌衍而不替。”[7]故徽人特别重视祖先坟地的选择,“既择年、月、日、时,又择山水形势,以为子孙贫富、贵贱、贤愚、寿夭尽系于此。”[8]鉴于此,徽州乡村围绕坟山风水相关的盗砍与侵害案件频频发生,屡禁不绝,近代徽人许承尧在《歙风俗礼教考》中曾说徽州“顾其讼也,非若武断者流,大都坟墓之争,十居其七,”而婺源“最重先茔,唐宋以来,邱墓松楸世守勿懈,或有私葬一棺盗伐一株,即愤起讼端累年不解。”[9]故论常言徽人“坟地迷信受病亦深,祖坟荫木之争辄成大狱,亦其一蔽矣。”[10]40这主要是因为在徽人心中早已把坟山与其周围一切相关的自然事物与风水信仰取得了某种神秘联系,恰似《南关许氏惇叙堂宗谱》所云:坟山“树木有关乎风水,而风水实关乎人丁。”[11]《绩溪璜上程承启堂世系谱》在《族规·宗规十则》里强调:“茔墓为祖宗魂魄所藏,子孙命脉所係,其四围余地并坟山树木皆所以覆庇先灵,不得偷卖盗砍有伤祖脉,至坟塚左右禁地必须严禁,不得挟有分之山,倚强傍祖、开穴斩龙,绝脉为祸甚大,各宜惕省犯此者,鸣官重究,必令迁移。”[12]而且《绩溪程里程叙伦堂世谱》也规定:“坟山树木柴薪,如有外姓及派丁盗砍者,照贓倍偿,仍令安山蘸墓,倘有持强不遵者,会同族众斯文,呈官究治,断不姑宽。”[13]《窦山公家议》在《墓茔议》中亦云:“各处墓茔树木,属前遮蔽者可少剪除,系庇荫者宜慎保守,各房毋得纵容奴仆擅自盗伐,及外人侵损,管型者查访,从重处治。”[14]可见,徽州宗族大都在族规家法中为此特意做出相关的明确申明,不难想见徽人对堪舆风水信仰的迷恋与愚守。

有徽谚曾曰:“生要生到苏州,长要长到扬州,葬要葬到徽州。”[15]便可侧见徽州人对葬事的重视程度远胜其他经济发达地区,故徽人在“葬择吉壤”上不吝重金就可想而知了。《徽州府志》形容徽人“泥于阴阳,拘忌废事,且昵鬼神,重费无所惮。”[16]万历《歙志》曾云:徽州“堪舆之事急于营谋矣,但求者既多,而售者顿踊,甚至周槨片地,可以布金而成。又且奈之何哉!要之死者得土不啻得金。”[17]这种过度信仰堪舆风水之说的行为,导致徽州地方社会产生了诸多社会问题,如亲殁“停丧不葬”、“厝诸浅土”现象经年如是。《绩溪庙子山王氏谱·风俗》之《丧葬》曰:徽人“葬必择地,有死者在时,已营有生圹者,择葬圹中。无生圹则于死后请堪舆者觅地,如仓卒不得地,则暂厝于野,谓之厝基,有厝至数代不葬者,弊俗也。”[15]陈瑞指出:“在地方官府和社会力量协同共治下,徽州境内的停丧不葬问题在一定时期、一定范围内得到一定程度的遏制。但是,受各种因素干扰,徽州停丧不葬这一长期形成的社会弊俗,始终无法根除。”[18]清代徽州知府刘汝骥评价徽州“堪舆风水之说兴,而孝思转薄。”[19]275其意直说徽人此举乃属不孝之罪。《绩溪璜上程承启堂世系谱》中“慎丧葬”条文更加明确指出:“古者三月而葬,今人每每高厝以待卜地,乃竟有延数十年而不葬者,至露骨抛体,于心安乎?嗣后凡有亲殁者,即当安葬,如必欲卜地,亦须着意寻求一妥,魂魄毋得以悠忽,以干不孝之罪。”[20]程氏宗族将此弊俗与人的伦理道德联系起来,认为亲殁久丧不葬实则乃是子孙严重违背孝道、逆孝而行的罪举。另外,徽州原本山多地狭、人口稠密,这势必会加剧现实社会中的人地矛盾,造成徽州民众普遍的生存紧张,极不利于徽州地方社会经济的平稳运行与发展。

其实,由表二也能察知清末民初的徽州,乡间盗窃、土棍滋闹和民众斗殴案件时有发生,在上述统计的十六起纠纷案中其占比居中,此类案件的出现,定会严重影响徽州乡村社会的管理秩序,在相当程度上干扰了普通民众的日常生活。明代徽州知府古之贤就曾言“徽俗惟当铺为盗薮……有司苦缉捕之难,小民被奸骗之累,由于法轻易犯,故奸伪日滋,而盗风不息也。”[21]至晚清时,徽州知府刘汝骥还说徽州“盗风日炽,劫窃之案层见迭出,实属不成事体。”[19]119徽民“懦而畏刑,大盗不敢为,小贼则有之。”[19]273乡间盗风的猖獗,定会给徽州乡村居民造成一定的经济财产损失,甚至有些盗窃纠纷最终发展至人命讹金案,结果相当严重,闹得无法收场,不得不花费重金结案了事,这也是徽州乡村人命讹索案处理的个性化手段,用索偿金可以抵制人命案的刑事责任追究,表一案件三即是如此。

乡间土棍横行滋事,也是清末民初徽州乡村社会存在的一大弊病,卞利认为,明清时期徽州“富者愈富,贫者愈贫……富者百人而一,贫者十人而九”的社会财富不均衡现象,导致贫富差距进一步严重悬殊,这是造成徽州形成“无奈棍风大炽”的重要原因[22]。在徽州歙县,明代徽州知府傅岩曰:“城乡旧有恶棍,结为打行……串通白捕,捏情打诈,夥告夥证,最为民害。”[6]66他们往往还“聚集凶强,闻风打诈、窝盗、凌虚武断,城市乡村皆受其害。”[6]66害棍之风至清末民初仍不见息,表一中的案件八和案件十三皆是詹鸣铎村中土棍借私愤挑衅滋事,最终上讼官府。此外,徽民嗜利,心胸偏狭,好为私心争斗,更有甚者教唆他人殴斗以致成讼,此类民间细故徽州乡村举不胜数,“然因家族意见太重,两姓逼处亦间有,以一二人口角之争为全族械斗之事,但幸不数见耳。”[10]41纵然有些徽州宗族关于“斗殴相争”亦有族法明确示规,但此类现象仍屡禁不绝,故至晚清民初徽州“夫小民讼不得休,官因以败,此非官亏民,实乃民累官也。”[23]

总而言之,处于近代转型之际的徽州乡村,随着社会转型的不断衍变,各种社会问题滋生不息,这暗示传统徽州乡村的运行秩序开始逐渐被近代社会变迁的节奏打乱,原先被看似和谐稳定的乡村秩序遮掩下的各类社会矛盾如今由内向外喷涌而现,所以时值清末民初徽州乡村民事纠纷案件数量一直爬升,毫无递减之势,原因于此不言自明,这股健讼好讼之风其实亦给地方政府乡村治理增加了诸多难度。

三、徽州各界关于民间争讼的应对与处理

徽州乡村社会既然存在如此繁密的民间纠纷事件,对此无论是徽州宗族,亦或是民间基层组织,还是地方官府,他们的处理态度与应对意图又是如何?这些民间纠纷案件最终又是以怎样的方式解决?在纠纷解决的过程中,都涉及到哪些外界力量的干预与相助?这些问题值得重点关注。

首先,从徽州乡村宗族角度来说,大多宗族均希望通过族规家法的示谕和规劝,企图引导宗族子弟在日常细故争斗中放弃不必要的力讼,意欲达到族内争斗戒讼、息讼之目的,这是基于诉讼必招劳民伤财恶祸、辱没家声的考虑。《绩溪程里程叙伦堂世谱》在《宗规十则·家范》中强调族人要“戒争讼”,认为“好争非君子之道,争之不已,则必至讼,讼岂盛德事哉!讼者之辞,皆无实之辞,最足坏人心术,且至费财破家,何益之有,凡事只宜忍耐,不必好争,纵有外侮,亦宜静以制动,公道既明,自然而寝,若以非理讼人,尤为不可,故《易》讼卦终讼,受服而犹有终朝三褫之戒。”[13]而《绩溪璜上程承启堂世系谱》中《家禁第十·禁家讼》却曰:

争讼者破家之由,况本族搆難,尤属同类相煎乎?以一朝之忿悍,不顾身兵连祸结,屡岁不已迨身,受庭扙亏体辱亲,家业飘零,其事仍成画饼追忆前非,悔之何及?……故至此嗣后有不平事,当投鸣族长公同处分,不许突赴官司……但户长必秉公剖决,令人心服。若作好作恶、颠倒是非,令抱恨有屈无伸,则又非锄强扶弱之理,当择贤能者而易之[24]。

可知,绩溪璜上程氏家法规定,同族之间矛盾需在宗族内部投鸣族长以待妥善解决,“骨肉相残,有何益处。”[25]490不可以一时之恨仓促起讼连累家业。另外,绩溪璜上程氏家法允许户长对赴公已讼刁顽者,尤其是唆使起讼者严加惩戒以儆效尤,且对秉公评判的户长职责也进行严格规定,不能胜任者将另择贤者替代。《绩溪积庆坊葛氏族谱》之《家训》有论:

争讼事不可轻举妄动,讼端一兴,即湏费财,苟不用钱则贪官污吏颠倒曲直,难以取胜。胜而费财,所损多矣。况遇勍敌,虽费财未必胜也,故必事体不可已者,又作别论。而闲气细故,当家含忍。谚云:一字入公门,九牛拔不出,言讼之难悔也,且湏慎始虑终,勿遽兴讼,若路温舒所云:画地为狱,议不入刻木为吏期不对,方可保身保家。”其还曰:“处家之道,以和为贵,和生于忍。杜少陵云:‘忍’字敌灾星,凡事不可以不忍,况处同气之间乎?[26]

绩溪葛氏家训认为争讼若不费财运作,贪官污吏往往颠倒黑白难以致胜,尤其是遇到强劲对手,费财也未必能胜官司,倒不如“含忍”处理,才能保齐身家。可见“忍”在葛氏家训中被誉为“处家之道”,凡事能“忍”,方可息事生和。正如《古歙义成朱氏宗谱》之《祖训十二则》中所云:

缩头人好做不如早做。况讼词一进,必先跪膝,苟跪膝而与人言,亦未必不怜我。讼辩一误,必受笞辱,苟安笞辱而任人横口,人又何必不饶我?……大抵退一步海阔天空,让三分便烟消云散。如待讼而后下之,不如早自下之;如恃讼以为胜之,不如不讼而胜之。吾宁弱而不讼,即吾之强也。吾宁让人而不与之争,即吾之所以胜人也。如此之强,如此之胜,非深于阅历者,必不能知,汝其知之否?[27]

一般情况下,徽州宗族要求“族内偶有争端,必先凭亲族劝谕理处。毋得遽兴词讼。”[28]《绩溪积庆坊葛氏族谱》之《家规》亦云:“族人争讼,不可逞气遽扰官府,湏各以事理白之族中尊长,及知事者托之处剖,则是非曲直自有定论,其是者、直者固得自伸,非者曲者亦当降心下气,听众劝谕,犹胜于轻造公庭。”[26]由此可知,徽州宗族对民众纠纷往往持谨慎处理的态度,一旦产生民事纠纷,要求纠纷务必在宗族系统内部加以妥善解决,尽量避免发生不必要的争讼。因此,徽州宗族经常利用祖训条文教育子弟经世之道,尤重强调族内和气团结、同族戒争的道理。如光绪《梁安高氏宗谱》中“祖训”条文规劝子孙曰:

人在世上,要一团和气,四海之内皆兄弟也,而况宗族一脉,安可不睦?……万一有不平,只宜凭长辈理论。至于结讼争斗,与他姓且不可,而况同族?尤当且戒[29]。

徽州诸多宗族祖训条文倡导以和为贵,和谐相处,同族戒讼,这也是从根本上为了减少不必要的族内争讼,更好地维系宗族社会内部长期和谐稳定。当然这只是族规家法对于理想化乡村宗族社会管理的一种美好构设,在徽州乡村现实的日常生活中,绝大部分的乡间纠纷还是突破了族规家法的思想劝戒,最终仍要对簿公堂凭官公决,这意味着族规家法对宗族内部社会秩序的调维随着时代变迁与社会转型,逐渐削弱并丧失了原生的控制力度,由此也可侧察近代徽州的衰颓与此不无干系。

其次,徽州社会的民间组织对于乡村民事纠纷的调息也发挥着不可忽视的作用,笔者以文会例说。《歙风俗礼教考》云:徽州“各村自为文会,以名教相砥砺。乡有争竞,始则鸣于族,不能决,则诉于文会,听约束焉;再不决,然后讼于官,比经文会公论者,而官藉以得其款要过半矣,故其讼易解。”[30]602其实文会成员大多由获得功名的乡村士人或者退宦返乡的官僚组成,这些知识精英在乡村世界拥有较高的社会威望与政治地位,对乡村社会的礼尚俗约与民事习惯谙熟于心,因此处理乡村纠纷事务颇能得心应手,从而较易达成息纷平讼之目的。

况且万一百姓将纠纷诉诸于公庭,其解决过程中必会滋生不少杂费,势必会增加诉讼成本,这对诉讼者来说定会产生不小的经济压力。而当族内无法解纷时将之诉于文会,听凭文会公断解决,这其实乃是乡村纠纷处理较为明智的选择。故新安竹枝词有言:“雀角何须强斗争,是非曲直有乡评。不投保长投文会,省却官差免下城。”[30]207可见,文会在乡村基层事务管理中具备一定的调解功能,正似婺源正谊文会《会规》所言:“文会为一村公所,有排解纠纷之责。”[31]表一中所录的案件三与案件十二均是得到地方文会的调理相助才可息讼了事。据笔者整理《我之小史》资料发现,晚清徽州乡村居然出现了女性文会,他们积极参与乡村纠讼事务的调处,在乡村基层管理中发挥自己独特的价值。如《我之小史》第二回所载:

时下村馨秀婆也教读,在他家客坐内安砚,穷苦的人,多往就学。……馨秀婆性慈善,能知大体,村内文会排难解纷,他也在内,与武王乱臣十人中有邑姜仿佛相似。在下后来忝附绅衿时,他仍在。尝闻其劝锦屏不要结讼,讼则终凶。又云我与你们不偏之谓中云云,温文尔雅,书味盎然,在女界中狠是难得[32]91。

由此可知,馨秀婆在徽州乡间拥有两种社会身份,一是设馆教学的女塾师,二是村内文会组织中排解纷争的女文会。晚清徽州知识女性能够逐渐参与乡村事务管理,在乡间社会的民间组织中拥有一席之地,这预示着徽州女性将在日后的社会生活中获得一定的话语权,显然这是传统礼教在近代乡村世界女性控制上偶遭铩羽。

概言之,类似地方文会这种民间组织参与乡间纠纷处理,是徽州乡村社会充分利用民间组织自发进行乡村自治实验的政治实践,此举对于维护徽州乡村社会秩序的平稳有着极为重要的意义。而徽州地方政府对于文会参与乡村事务管理所做的公论和评断,一般皆持支持和认可的态度,这间接默认了徽州地方民间组织参与乡村事务管理的合法性与可行性,从逻辑上说明徽州乡村的基层组织与地方政府在乡村事务治理层面已经建立起一种隐性的默契,在思想层面已经互为达成息纷化讼的共识,这种民间与官府之间的“隐性默契”暂且可以理解为“互为调理,合力息讼”。

最后,作为徽州的地方官,在处理一般乡间民事纠纷时,所持的处理意图与徽州宗族、民间组织大抵一致,均先以调息为策,欲借民间手段息讼罢案为宗旨。清代休宁知县廖腾煃曾曰:

批委约保公处事件,乃本县爱民息讼之意,务宜极力秉公调处,如果恃强不遵劝谕,方许据实回呈。如有偏袒索谢,致生讼端,审实受贿者,枷号本村十五日,责二十板革役。若偏袒而未受贿者,惩责免枷,以杜扛讼之弊[33]。

由此可知,徽州乡间纠纷上诉于官府后,地方官并非立即开堂审理,而是预先驳回,发由当地约保从中调处,如若调处不成,诉讼双方难解纷争,则再由约保据实回呈,经由官府全权处理。但根据表一所录16起徽州乡间纠纷案件来看,即便官府介入案件审理,有时也需要借助乡村中人与宗族的力量从中大力规劝,《纸上经纶》曾云“凡民间口角细事,亲邻可以调处,些微债负,原中可以算清者,不得架词诳告。”[2]220可见,亲族与中人在一般并非十分复杂的民事纠纷中调处效用是不可小觑的。当然有时还需凭中作证,通过订立契约合墨方能化讼息事、了结案情,明清徽州遗留所见的大量文书中皆可窥证。

徽州地方官“遇诉息讼”的应对理念与处理原则,源于他们对徽州地方社会讼弊痼疾的深刻认识,徽州“凡地方多有奸棍,结为伙党,专以□揽词讼、窝匿逃盗,骗害愚弱、唆耸斗殴,挟制官吏、假公诳上,造设诬谤为事,非清廉执法彻底无私者,未有不畏其口,而曲意容隐以纵其恶,莫敢过而问之也。”[34]正是因为徽州乡村社会大量存在这些从中牟骗私利、鱼肉百姓的奸胥讼棍,才使得民间诉讼案件变得复杂难缠、纠讼不止,甚至引起诬告案件频频发见,表一中案件十二和案件十六就是确证。晚清徽州知府刘汝骥曾经做过相关统计,“就三十年而论,田土钱债、口角细故等案,共五十起……两两比较,控情实者占十分之二,诬者占十分之一。”[25]601以黟县来说,其民“尚气好胜,往往两造互控,上诉不休,而到案者十无一二,盖图批而不图审,诬多实少,或由于此。”[25]607-608表一中案件十二“高湖山石路被毁案”正如其说。故清代休宁知县廖腾煃曰:

为讼,实害民弊,宜尽革事,照得本县莅任两载,自惭凉德,不能化民无讼。然讼中之弊,不竭力革除,致使小民因讼破家,而奸胥讼棍反藉觅生涯,尔民膏血几为吸尽,本县忝为民牧,安忍视吾赤子有剥皮吸髓之惨,而不急为之救耶[33]。

这也是徽州地方官从民情实际出发而生的由衷慨叹。所以,徽州地方官遇讼常以“体恤民艰,总以速迅速结为第一要著。”[25]517这从侧面也可窥见徽州地方社会纠纷事务处理的复杂性与艰难性。

四、结语

总之,近代徽州乡村社会民间纷争的类型不断呈现复杂、畸变的特征趋势,但绝大部分民事纠纷诉讼最终都能在民间与官方的合力协调与劝解下,以某种合理之方式在合理之范围内实现息纷化讼的最终结果。韩秀桃认为:“乡民对通过‘王法’的途径来解决自身的纠纷始终抱有极大的期待,但当这种期待无法实现的时候,乡民的忍让和私下和解往往是根本的解决之道。”[35]笔者基于表一16起徽州乡间纠纷处理结果来看,较为认同这种观点,笔者还认为,近代徽州乡村社会日常纠纷的处理在很大程度上得益于地方乡绅的助力与贡献,尤其是清末民初启动的乡村自治,仿佛以制度化的形式将乡绅群体在地方事务管理中的合法权给正式明确下来,故乡绅力量在地方纠纷的解决上不容忽略。

徽州乡村社会的纠纷处理路径逐渐形成并清晰化,徽州地方社会在多方力量的介入与努力下,其“宗族—民间—官府”三级息讼化纷机制不断构建,这在一定范围内初步实现了“情理—族约—律法”三者融通与彼此包容的局面,为顺利解决近代中国乡村世界的民事纠纷提供了典型范例。当然,纵观这些普通的乡间诉讼,其背后真实地折射出近代徽州乡村社会的诸多不良风尚,如健讼之风、缠讼之风、好斗之风、偷盗之风、诬告之风、迷信之风等等,这些问题的长期存在与难以禁绝,一直严重威胁着徽州传统乡村社会秩序的平稳运行与健康发展,笔者认为,这也是导致近代徽州走向衰颓与式微不可规避且无法疏忽的重要因素。