河套灌区春小麦适宜秋浇模式的模拟研究

2020-09-05陈军锋郑秀清吕泽浩李旭强

薛 静,陈军锋,郑秀清,吕泽浩,李旭强

(太原理工大学 水利科学与工程学院,太原 030024)

0 引 言*

【研究意义】秋浇是河套灌区在特定的自然气候条件下,每年秋季在作物非生育期进行的一次较大规模灌溉[1],其目的在于淋洗田间盐分和调整土壤墒情,为来年春播创造良好的土壤水盐条件[2-3]。然而,灌区秋浇存在灌水定额过大、水利用效率低的问题,不仅造成水资源浪费,而且还会造成土壤潮塌返浆,导致土壤表层积盐[4],不适宜的秋浇时间和水量或许还会加剧土壤次生盐渍化并危害作物生长[5]。春小麦是河套灌区主要的粮食作物[6],尽管近年来受市场的影响,种植面积剧减,探讨春小麦种植条件下,相对适宜的秋浇模式对保证灌区粮油生产稳定和节水仍具有重要意义。【研究进展】已有学者在灌区某一试验点围绕不同秋浇条件下土壤剖面的水盐分布情况开展了相应研究[7],或依据相应的地下水埋深和水质的变化来反映秋浇对地下水环境的综合影响[8]。同时,针对灌区适宜的秋浇模式,研究者们也分别从灌溉时间、秋浇定额、盐分淋洗、节水覆膜等方面进行了积极的讨论[9]。以上研究结果均为灌区制定科学合理的秋浇模式奠定了基础。然而,传统的田间试验方法需耗费大量人力物力,利用模型开展相应研究已成为一种有效的途径,其中SHAW 模型已被用于分析河套灌区沙壕渠试验站相对适宜的秋浇模式[10]。【切入点】灌区秋浇的效果在一定程度上受气象条件、土壤类型、作物种类、土壤盐碱化程度和灌溉排水条件的影响,不同地区适宜的秋浇制度有所差异,农田尺度分析得到的结论并不能代表整个区域,因此,探讨区域尺度上灌区因地制宜的秋浇模式,才能为灌区制定科学合理的秋浇制度提供一定的参考。农业水文模型(Soil-Water-Atmosphere-Plant,SWAP 和WOrld FOod STudies,WOFOST)结合田间试验和地理信息系统(Geographic Information System,GIS)技术及遥感数据,采用分布式模式可有效地实现对区域水资源管理的定量评价[11-12]。【拟解决的关键问题】本研究运用该农业水文模型及GIS 技术,在河套灌区尺度模拟分析春小麦种植条件下,不同秋浇模式对作物水分生产力(Water Productivity, WP)的影响,进而探讨灌区春小麦种植条件下相对适宜的秋浇模式,从而进一步为灌区水土资源的合理利用提供定量化的参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

内蒙古河套灌区是我国3 个特大型灌区之一,为黄河冲积平原,地势平坦、耕作性良好、自然坡度为1/8 000~1/5 000、地面高程为1 018~1 050 m,且光能资源丰富,适宜于农业生产[13]。灌区属于温带大陆性干旱-半干旱气候区,降水稀少且蒸发强烈,是一个典型的没有灌溉就没有农业的地区。多年来灌区农业生产依赖黄河水实现灌溉,由于工程配套差和粗放管理,灌区的灌溉方式主要以地面渠灌为主且大部分依旧是采用大水漫灌,目前仍存在用水定额过大、用水效率低的问题。灌区土壤封冻期长达180 d,冻结厚度为1.1 m[14]。

1.2 分布式SWAP-WOFOST 模型构建

以分布式应用SWAP-WOFOST 模型对河套灌区的模拟研究需要划分均匀的模拟单元,每个模拟单元是由气象-土壤-土地利用-作物-灌溉排水-地下水埋深等信息叠加而成。利用模型对形成的各个组合分别进行模拟,并将模拟结果通过GIS 技术[14]在区域上展示,从而实现区域尺度的分布式模拟[15]。具体对每种主要作物生长条件下的耕地,有135 个土壤水分运动参数分区、2 个气象要素分区、5 个作物生长参数分区、5 个灌溉制度分区、2 个土壤盐分运移参数分区、5 个土壤剖面初始水压力头分区和2 个土壤剖面初始盐分浓度分区及5 个地下水矿化度分区,共形成165 个分布式模拟分析单元。分别对模型中土壤水力学参数、盐分运移参数、作物生长参数进行了率定和区域尺度的验证。模拟研究中所利用的主要数据详见文献[6]。本研究选取2000—2010 年为模拟情景分析阶段,此阶段多年平均降水量处于灌区平水年的水平,因此,模拟研究结果代表灌区平水年的一般水平。

1.3 模拟情景设置

本模拟研究基于王康[13]所给定的灌区现状灌溉制度,设定春小麦生育期均采用现状灌溉制度。兼顾考虑灌区秋收时间(9 月20 日以后)和灌区土壤上冻时间(11 月15 日左右),模拟中将秋浇时间分别设定为:9 月30 日、10 月16 日和11 月1 日。秋浇水量则结合王康[13]所给出的灌区一般秋浇定额(150 mm)和前人在灌区试验站开展研究所得到的适宜秋浇定额(150 mm),在此基础上尝试进一步减少秋浇定额以实现节省灌区秋浇灌水量的目标,具体设定秋浇水量分别为:90、120 和150 mm。将不同的秋浇时间和水量交叉组合,共形成9 种不同的秋浇模拟情景(表1)。

在河套灌区5 个旗县区,利用已构建的分布式SWAP-WOFOST 模型,在不同秋浇模式下,对2000—2010 年春小麦单一种植条件下作物水分生产力的时空分布进行了模拟分析。通过分析不同秋浇时间和水量组合下灌区作物的WP,以提高春小麦WP 为目标,初步探讨灌区各旗县区春小麦种植条件下相对适宜的秋浇模式。研究中假设2000—2010 年间秋浇模式均保持不变,秋浇所用灌溉水源均为引黄水,其矿化度由所收集的年动态数据逐年确定。

表1 2000—2010 年不同秋浇模拟情景设置 Table 1 The simulation scenarios of autumn irrigation setting during 2000—2010

2 结果与分析

2.1 不同秋浇模式下春小麦水分生产力

2.1.1 时间尺度分析

河套灌区不同秋浇模式下2000—2010 年春小麦的WP 表现出一定的差异(图1)。2004 年各秋浇模式下春小麦的WP 均处于较高水平,平均值达到1.47 kg/m3,而2010 年则均处于相对较低的水平,平均值仅为0.80 kg/m3。根据灌区年降水量差异可知,降水量相对较低的年份内,不同秋浇模式下春小麦的WP基本保持在1.11~1.33 kg/m3;降水量相对较高的年份内,春小麦的WP 则基本保持在1.20~1.37 kg/m3(图1)。整体而言,不同秋浇模式下2000—2010 年春小麦的多年平均WP 保持在1.21~1.28 kg/m3,当采用9月30 日灌水90 mm 的秋浇模式下,春小麦的多年平均WP 达到最大,而采用11 月1 日灌水150 mm 的秋浇模式,春小麦的多年平均WP 则最小。

通过比较灌区逐年各秋浇模式下春小麦的WP 可知,在模拟时段内2005 年和2007 年,采用9 月30日灌水120 mm 的秋浇模式春小麦的WP 最高,相比基本情景春小麦的平均WP 分别提高了约2.33%和4.32%;2008 年和2009 采用9 月30 日灌水150 mm的秋浇模式下春小麦的WP 最高,相比基本情景春小麦的平均WP 分别提高了约1.91%和2.07%;其余年份则均采用9 月30 日灌水90 mm 的秋浇模式春小麦的WP 相对最高,相比基本情景春小麦的平均WP 分别提高了约3.14%~10.07%(表2)。综上所述,在2000—2010 年间,以提高春小麦WP 为目标,河套灌区逐年所推荐的秋浇模式如表4 所示。其中9 月30日灌水90 mm 的秋浇模式在多数年份中均表现理想,对于降水量相对较少的年份(2005、2007 年和2009年)则在提早秋浇的同时保持灌水量为120~150 mm较为适宜。

表2 不同秋浇模式下春小麦平均WP 的变幅 Table 2 Differences in spring wheat WP between the different autumn irrigation %

图1 不同秋浇模式下春小麦的平均WP Fig.1 Average spring wheat WP under different autumn irrigation modes

2.1.2 空间尺度分析

河套灌区不同秋浇模式下春小麦的WP表现出一定的空间变异性,具体分析可知,不同秋浇模式下春小麦WP 较高的地区主要集中在磴口县、杭锦后旗、临河区南部和五原县东部的大部分耕地,WP 较低的地区则主要分布在临河区中部、五原县南部和乌拉特前旗的部分耕地(图2)。对于灌区大部分耕地面积而言,采用每年9 月30 日灌水90 mm 的秋浇模式,春小麦的WP 相对较为理想。在磴口县和杭锦后旗的大部分耕地上采用每年11 月1 日灌水120 mm 的秋浇模式,春小麦的WP 相对较高(图2)。

图2 不同秋浇模式下春小麦平均WP 的空间分布 Fig.2 Spatial distribution of spring wheat WP under different autumn irrigation modes

图3 河套灌区不同秋浇模式下春小麦的平均WP Fig.3 Annual average spring wheat WP under different autumn irrigation modes in the Hetao Irrigation District

基于分布式模拟结果,将河套灌区5 个旗县区内各自的耕地分别进行统计汇总,通过比较各旗县区不同秋浇模式下春小麦的WP,以春小麦WP 最高为选择依据,进而确定了春小麦种植条件下各旗县区相对适宜的秋浇模式。结果表明,基本情景下河套灌区春小麦多年平均WP 约为1.15 kg/m3,其中杭锦后旗各秋浇模式下春小麦的WP 均相对较高,基本保持在1.23~1.31 kg/m3,而乌拉特前旗各秋浇模式下春小麦的WP 则相对较低,基本保持在0.97~1.09 kg/m3(图3)。灌区除磴口县外,其余各旗县区采用9 月30 日灌水90 mm 的秋浇模式,春小麦的WP 均处于较高水平,最高达到1.31 kg/m3,而磴口县则采用9 月30日灌水120 mm 的秋浇模式相对较为适宜(表4)。相比基本情景,采用9 月30 日灌水90 mm 的秋浇模式,杭锦后旗、临河区、五原县和乌拉特前旗耕地上春小麦的WP 分别提高了约3.88%、14.24%、1.91%和10.36%,而采用9 月30 日灌水120 mm 的秋浇模式,磴口县内耕地上春小麦的WP 则仅提高了约1.18%(表3)。整体而言,春小麦单一种植条件下,基于水分生产力优先推荐的秋浇模式中灌区5 个旗县区的秋浇水量均较基本情景有所减少,同时秋浇的时间均建议提前至每年的9 月30 日。

表3 河套灌区相对基本情景不同秋浇模式下春小麦平均WP 的变幅 Table 3 Differences in spring wheat WP between the different autumn irrigation and basic scenarios in the Hetao Irrigation District %

表4 2000—2010 年河套灌区基于春小麦WP 优先推荐的秋浇模式 mm Table 4 The suggested autumn irrigation mode based on optimal spring wheat WP in the Hetao Irrigation District during 2000—2010

2.2 以提高WP 为目标的秋浇模式选优

基于水分生产力优先的秋浇模式下,分别对2000—2010 年灌区春小麦种植条件下作物的平均产量和WP 的空间分布进行分析。结果表明,采用推荐的秋浇模式,河套灌区春小麦多年平均产量为4 385 kg/hm2,WP 为1.22 kg/m3(表5)。春小麦产量较高的地区主要集中在磴口县、杭锦后旗、临河区南部和五原县北部,产量达到4 461~5 912 kg/hm2,相对较低的地区主要分布在临河区中部、五原县西南部和乌拉特前旗部分地区,产量为2 026~3 810 kg/hm2(图4(a))。春小麦WP 较高的地区主要集中在磴口县、杭锦后旗和五原县北部地区,WP 达到1.27~2.40 kg/m3,WP 较低地区的分布与产量基本保持一致(图4(b))。

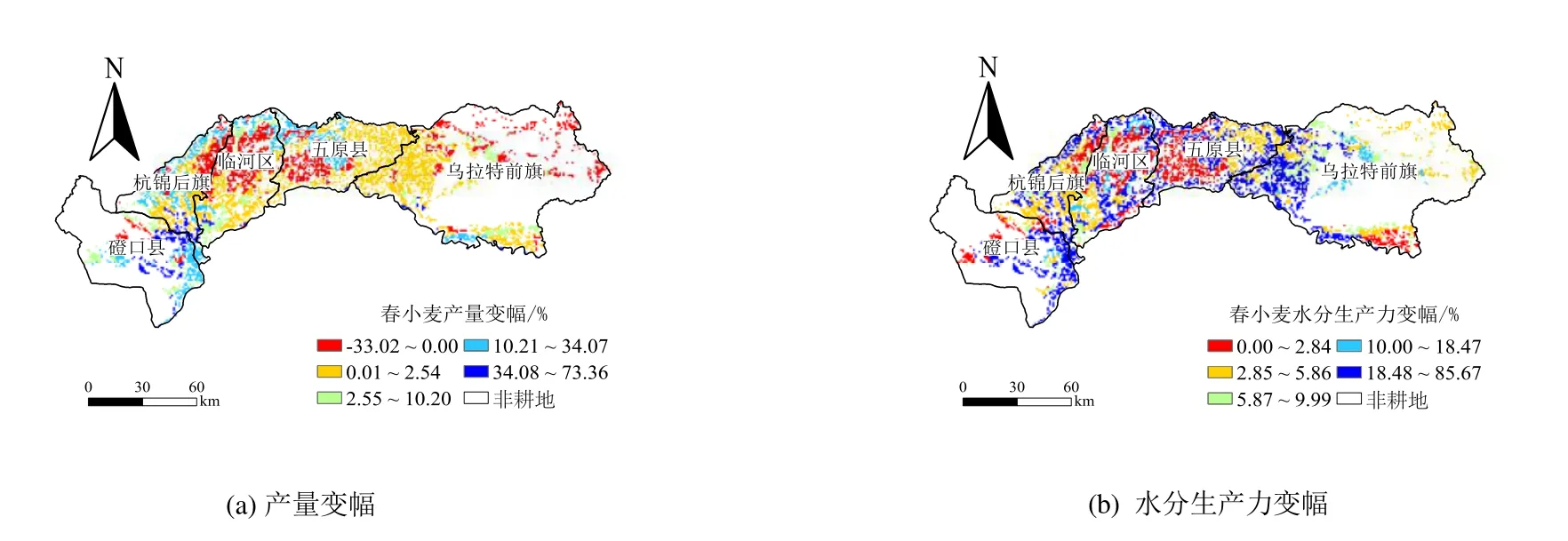

相比基本情景,采用推荐的秋浇模式下河套灌区春小麦多年平均产量增大约6.47%,多年平均WP 提高约6.32%(表5)。除临河区中部、五原县西部和乌拉特前旗部分耕地外,灌区其余地区采用推荐的秋浇模式后春小麦的产量均有所提高,其中磴口县东南部、杭锦后旗北部、临河区北部产量的提升幅度相对较高(图5(a))。同时,春小麦的WP 也有所增大,增效较为明显的地区主要分布在磴口县、杭锦后旗、临河区南部、五原县东部和乌拉特前旗西部地区(图5(b))。整体而言,灌区单一种植春小麦条件下,采用水分生产力优先推荐的秋浇模式时能够保证灌区在节省一定秋浇水量的同时作物的产量和WP 均有所提高。

图4 河套灌区推荐秋浇模式下春小麦平均产量和WP 的空间分布 Fig.4 Spatial distribution of spring wheat yieldand WP under the suggested autumn irrigation modes in the Hetao Irrigation District

图5 河套灌区推荐秋浇模式相比基本情景春小麦产量和WP 变幅的空间分布 Fig.5 Change of spring wheat yield and WP under the suggested autumn irrigation modes in the Hetao Irrigation District

表5 优选秋浇模式下春小麦的平均产量和WP Table 5 Average yield and WP of spring wheat of optimized autumn irrigation mode

3 讨 论

3.1 不同秋浇时间对春小麦WP 的影响

河套灌区不同秋浇模式下春小麦的WP表现出一定差异,当灌区秋浇水量保持150 mm 不变时,将秋浇时间提前至9 月30 日,灌区5 个旗县区春小麦的WP 均有不同程度的提高,而将秋浇时间推后至11月1 日,除临河区外,其余各旗县区春小麦WP 均出现不同程度的降低。当秋浇水量保持120 mm 时,相比基本情景,不同秋浇时间下灌区5 个旗县区春小麦的WP 均有所提升或基本保持稳定,其中秋浇时间为9 月30 日时,灌区5 个旗县区春小麦的WP 相对最高,其次为10 月16 日,11 月1 日进行秋浇时春小麦的WP 相对最低。当秋浇水量保持90 mm 时,相比基本情景,秋浇时间为9 月30 日时,灌区5 个旗县区春小麦的WP 均有所提高;秋浇时间为10 月16 日时,临河区和乌拉特前旗春小麦的WP 有所提高,其余地区基本保持稳定;秋浇时间为11 月1 日时,除磴口县外,其余地区春小麦的WP 均有不同程度的增大。

由此可见,对于春小麦而言,当设定秋浇水量分别为150、120、90 mm 不变时,将灌区秋浇时间提前至每年9 月30 日在一定程度上均能够提高作物的WP,相对较为理想。以上结果与郭素珍[16]根据实测资料,探讨不同秋浇时间对河套灌区水盐运移和农业环境影响的结果保持一致。秋浇时间提前在一定程度上能够提高春小麦的WP 主要是由于冻结土壤具有明显的减渗特性[17],提早进行秋浇会延长土壤冻结前水分向下渗漏的时间,从而使得第二年春季作物根系带土壤水分相对较少,有效缓解了作物根系带土壤通气性不良,影响作物根系吸水、不利于其生长的状况。

3.2 不同秋浇水量对春小麦WP 的影响

当灌区秋浇时间固定为每年10 月16 日时,减少秋浇灌水量的20%或40%,基本能够保证灌区春小麦的WP 有所提高或基本稳定。这可能主要是由于适当减少秋浇灌水量后改善了第二年春季分蘖期由于渗漏量增大所导致的地下水埋深迅速变浅,进而造成根系带土壤通气性不良,影响作物根系吸水、不利于其生长的状况。

当灌区秋浇时间提前至每年9 月30 日,秋浇灌水量保持150 mm 不变时,灌区各旗县区春小麦的WP 均出现不同程度的提高,当秋浇灌水量减少20%或40%时,临河区和乌拉特前旗春小麦的WP 均出现7.74%~14.24%的增大,而其余地区则基本保持稳定。可见在提前秋浇的同时再减少灌水量,对不同土壤质地表现出不同的效果。这主要是由于土壤冻结对重质土壤入渗能力的影响要大于轻质土壤[16],对于土壤质地相对偏砂的地区,延长土壤冻结前的水分入渗时间并减少灌水量,冻结过程对土壤减渗特性又相对弱,则可能会造成第二年作物根系带水分较少的状况,而土壤持水性较好的地区,当延长水分的下渗时间并减少秋浇灌水量后,能够更好地避免第二年作物分蘖期灌溉后根系带水分过高的问题,从而更有利于作物的生长。

当灌区秋浇时间推迟至每年的11 月1 日,秋浇水量保持150 mm 不变时,除临河区外,其余各旗县区春小麦的WP 均出现不同程度的降低,当秋浇灌水量减少20%或40%时,临河区和乌拉特前旗春小麦的WP 均出现2.94%~11.30%的增大,而其余地区则基本保持稳定。这可能是由于仅推迟秋浇时间,会缩短土壤冻结前水分下渗的时间,使得第二年春季作物根系带土壤水分相对较高。然而,在推迟秋浇时间的同时减少秋浇水量则可以在一定程度上缓解这一问题,尤其是土壤容水量相对较高的地区表现出的优势更为明显。

整体而言,通过在区域尺度尝试对不同秋浇模式下春小麦的WP 进行模拟评价,进而给出灌区5 个旗县区以提高作物WP 为目标的相对适宜的秋浇模式,从而为灌区秋浇制度的调整和实现区域节水增效战略目标提供了一定的理论参考。

4 结 论

1)河套灌区2000—2010 年春小麦单一种植条件下,调整秋浇定额和时间对不同旗县区作物的水分生产力均有一定程度的影响。

2)以提高春小麦的WP 为目标,得到灌区相对适宜的秋浇模式:磴口县推荐采用每年9 月30 日,灌水120 mm 的秋浇模式;其余旗县区均推荐采用每年9 月30 日,灌水90 mm 的秋浇模式。在该推荐的秋浇模式下,灌区5 个旗县区的秋浇灌定额均较基本情景有所减少,且秋浇的时间均提前至每年的9 月30 日。

3)在推荐秋浇模式下灌区春小麦的多年平均产量较基本情景增大约6.47%,多年平均WP 提高约6.32%。整体而言,采用水分生产力优先推荐的秋浇模式能够保证灌区在节省一定的秋浇水量的同时春小麦的产量和WP 均有所提高。

致谢:感谢中国农业大学任理教授对本工作的指导。感谢内蒙古农业大学屈忠义教授,巴彦淖尔市水利科学研究所的张义强、夏玉红和范泽华高级工程师,武汉大学王修贵、王康和伍靖伟教授,中国农业科学院姚艳敏副研究员,西北农林科技大学王玉宝副教授对本工作的支持和帮助。