协调翻译理论观照下的佛山民俗文化翻译研究

2020-09-02陈婵英陈伟婷

陈婵英,陈伟婷

(顺德职业技术学院 外语外贸学院,广东 佛山 528333)

民俗文化是一个民族、一个国家或一个地域长期形成的风俗习惯,是由人民大众所创造和传承的生活文化。1979 年,联合国教科文组织在“亚洲口头传统文化研究会议”将民俗做出以下分类[1]:1)口头传说、民间故事、神话、传说、史诗、民歌、民间口语、谚语、谜语、儿歌以及悼歌等;2)习惯行为上的传说、信仰、仪式、风俗、宴会与节庆、舞蹈与戏剧、游戏与手势等;3)物质文化的传统,如艺术品、工具、建筑、手工艺品、服饰、食物与药物、剧场、木偶、剪纸等;4)音乐传统、舞蹈、戏剧、仪式与节庆中的传统音乐。可见,民俗文化形式多样,深深植根于人民大众的日常生活中,反映着一方水土乃至一个民族、一个国家的精神风貌。不可否认,民俗文化是一个国家丰盛的精神财富。通过语言的翻译转换,把我国的民俗文化推向世界,将有利于弘扬我国的民族文化与精神文明。

1 协调翻译理论

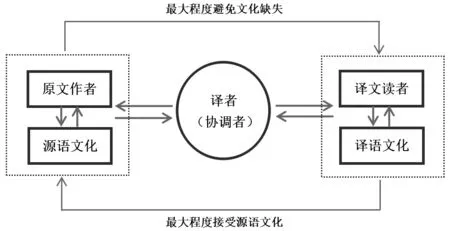

翻译表面上看是一种语码转换成为另一种语码,其实这一转换行为是不同语言因素之间相互协调、相互让步、相互迁就以及相互融合的实施与结果[2]。事实上,翻译是一个动态的交际过程,译者站在这个动态过程的中间,在原文作者与译文读者之间充当协调者,通过词语、段落、篇章、思维跨度等各个层面的充分协调,最后将原文在译语中充分表达出来[3]。正如德国功能学派理论家诺德所认为的:“译者在具体的翻译过程中既要忠诚于译语读者和翻译发起人,又要忠诚于原文作者,以达到两者之间的平衡,协调译入语文化和译出语文化对翻译的制约作用。”[4]

从协调理论的视角出发,在民俗文化的翻译过程中,译者应努力寻找解决源语文化与译语文化之间冲突的途径,尽量协调源语文化与译语文化的异同,从最大限度地实现源语文化在译语中的传递,如图1 所示:

图1 协调理论视角下的民俗文化翻译

协调理论的提出者高健认为,从翻译开始到终结,“从阿尔法到欧米茄,上下、纵横、左右、前后都要协调,各个层面都要协调,各种关系都要协调,无数的矛盾、无数的冲突都要求译者尽量去协调。”[5]协调是手段,和谐是标准。民俗文化的翻译也是协调贯穿于整个过程之中的。

2 佛山民俗文化协调翻译策略

佛山民俗文化源远流长,自成体系。作为岭南文化的重要分支,佛山在民间衣食住行各个方面无处不体现出其浓郁地方特色的民俗文化,从涉及行业、市商、农业等经济生产的民俗到“睇大戏”、“唱龙舟歌”、“十番锣鼓柜”等民间文化娱乐习俗;从以北帝、天后等水神、行业祖师神为代表的民间信仰习俗到自梳女、金兰会、水上居民等本土特殊风俗,所有种种,都具有鲜明的地域文化特点。

佛山民俗文化因其鲜明的本土特色而包含丰富的地方文化元素,这些文化元素对于译语读者而言是完全陌生化的存在。如何让外国友人在接触到我们的民俗文化时不会由于其中的陌生感而产生抵触,又同时能将我们的文化完完整整地传递到位,这就要求译者要对两者进行协调,找到两者的平衡点,最终最大程度地在译文中呈现原文文化。

在翻译界中,立足于文化语境的翻译策略主要是归化翻译和异化翻译。归化翻译(domestication)与异化翻译(foreignization)是方向迥异的两种翻译策略。按韦努蒂(Venuti)的说法,归化翻译是“把原作者带入译入语文化”,而异化翻译则是“接受外语文本的语言及文化差异,把读者带入外国情景”[6]。在民俗文化的翻译过程中,绝对的归化和绝对的异化都是不存在的,只有在翻译过程中不断进行协调,在归化与异化的过程中找到其中的平衡点,保证异化时不妨碍译文的通顺易懂,归化时不失去原文的文化韵味,使译文最终达到可读性强与文化传递程度高的和谐状态。因此,在民俗文化的翻译过程中可以灵活协调归化、异化、归化与异化相结合等翻译策略。

2.1 归化策略

归化策略主张以目的语读者为中心,关注目的语读者的感受,在翻译过程中向目的语读者靠拢,尽量降低源语文化给目的语读者所带来的陌生感,采取目的语读者所习惯、能接受的表达方式来传达原文的内容,使译文更接近目的语。

不同文化的相似性,特别是有些民俗文化中的庆典活动在中国本土和西方国家中表现出很高的相似度,为归化译法提供了客观依据。

例如,在佛山南海松塘一带,每逢子、午、酉年的正月初四会举行“出色”巡游,也叫“松塘飘色”。在“飘色”巡游中,一条彩色的长“飘”凌空撑起,由体格强健的“后生头”独力把持飘杆,走在巡游队伍之首。随后,是帅牌、罗伞、八音数乐手以及两三人共为一体的“色板”,板上人物或站或坐,由一根看不见的“色梗”(即支撑用的钢枝)支撑着,凌空而立,板上人物以神话传说人物为扮相,演绎相关故事,由体能胜任的长辈抬着,次第而行,一路上鼓乐齐鸣,浩浩荡荡,蔚为壮观。“飘色”目前依然是中国南方众多地区的重要艺术表现形式。如果将这一重要的民俗活动翻译成“Floating Color”的话,目的语读者将丈二和尚摸不着头脑,根本无法将其与色板巡游联系起来。而在西方国家也时兴在节假日举行盛大的彩车游行(Parade Floats),彩车被装饰得美轮美奂,车上也有表演者扮演神话传说中的人物,这跟“飘色”的表现形式很接近,因此我们可以直接借用“Parade Floats”来进行翻译,且 Floats(花车)也具有“飘浮”之意,译者可在翻译中再进一步点出“飘色”中表演者独特的凌空之美,例如:The extraordinary thing of Parade Floats in Songtang lies in the amazing fact that the performers appear to float in the air with the aid of a disguised steel rod.

无独有偶,在顺德杏坛北水和勒流众冲一带流传着一种类似的表演艺术,叫“柜色”。

“柜色”是一种在春节期间表演的传统艺术,表演者多为儿童,经过挑选的金童玉女,精心打扮成各种家喻户晓的民间传说和英雄人物,如“杨宗保与穆桂英”、“吕布与貂蝉”、“仙女散花”、“哪吒闹东海”等。盛装打扮的儿童或坐或站于披花带彩的木饰柜中,由年长的大婶抬着,穿行于小桥荫道,古巷人家之中,沿途龙狮助兴,鼓乐相迎,接受村中父老乡亲的新年祝福。有些译者将这一民俗活动直接以拼音译之为“Guise”,这样的译法会给目的语读者造成很大的理解障碍。“柜色”从字面上理解就是“置于柜中的绝色人物”,如果只是纯粹将其译为拼音“Guise”则传递不了任何有价值的信息给目的语读者,因此还不如将其归化翻译成“Cabinet Itinerant Exhibition of Cosplay”,Cosplay 是英文Costume Play 的简写,指利用服装、饰品、道具以及化妆来扮演动漫作品、游戏中以及古代人物的角色,与柜色中童子扮演古代人物或民间传说人物的形式不谋而合,这样的翻译处理可以让目的语读者轻而易举地明白柜色的基本艺术表现形式。

2.2 异化策略

与归化翻译不同,异化翻译以源语作者为中心,在翻译过程中向源语作者靠拢,尽量还原和保留源语文化给目的语读者所带来的陌生感,最大程度传递源语文化信息,使译文带上明显的异域风情。

例如,开灯仪式在佛山乃至整个广东都是一个隆重的“庆丁”礼俗。“开灯”又叫“点灯”或“上灯”。该习俗以“添丁”为主题,以花灯为主要象征物,在宗族祠堂里举行的一种集体性庆贺家族“添丁”的活动,凡在上年添了男孩的家庭,必须买一对新灯悬挂在祠堂的厅梁上,叫做“添灯”,“灯”谐音“丁”字,意即添人丁的意思,故开灯有传宗接代之意。开灯仪式是极具本土特色的一个民俗活动,西方国家并没有相似的传统仪式,故在翻译的时候可以采取异化策略,直接译成Lighting Ceremony,而不是Birth Ceremony,这样就可以从字面上保留了“灯”这一重要的意象,并传递开灯仪式的活动表现形式,较好地保留了源语的文化特色。

开灯仪式总少不了另一个习俗活动的举行,那就是饮灯酒。

例文1:“饮灯酒”是顺德民间传统的一种乡村习俗。每年正月初八开始,各地多村均有规模或大或小的灯酒会,到元宵节前后几天最为热闹。据说这种习俗在明朝开始,至清代盛行起来。

译 文:Lantern feast is a traditional folk custom in Shunde.Every year on the eighth day of the first lunar month,many villages begin to arrange for lantern feasts,some being big and some small,which will last for days and reach the climax around the Lantern Festival.It is said that the custom originated from Ming Dynasty and prevailed in Qing Dynasty.

例文2:席间更有“投灯”节目,投灯即把制作好的各色花灯,冠以“恭喜发财”、“生意兴隆”、“风生水起”等好意头的名称,由众乡亲竞投,祈求新年能带来好的运气。

译 文:In the midst of the feast,people may play a game called “lantern bidding”,i.e.people are allowed to bid the exquisite lanterns,which are named with auspicious phrases like “May you a wealthy year”,“Wish you a prosperous business”,“May you a well-being and prosperous year”,etc.All the folk fellows are granted to bid the lanterns so as to wish for good luck and family propitiousness in the New Year.

“饮灯酒”是伴随着开灯仪式而举行的习俗活动,所谓的“饮酒”未必真的是喝酒,而是一种摆宴席的说法,将其译成“Lantern feast”,可凸显活动的主角花灯。“饮灯酒”中最热烈的环节就是“投灯”,投灯是指由参加宴席的众乡亲,尤其是乡村企业为单位,竞投制作好的各色冠以“恭喜发财”、“生意兴隆”、“风生水起”等好意头的花灯,事实上,这里的“投”指的是投标,故可译为“lantern bidding”。不管是“Lantern feast”还是“lantern bidding”都是目的语文化中所没有的仪式与活动,采取异化的翻译策略可以为目的语读者带来耳目一新的新奇感。

2.3 归化与异化结合翻译策略

不同的文化之间相吸又相斥,当两种文化相似度高时,它们的融合度就会提高;但当两种文化的差异性过大时,它们之间的排斥就会增强。但是语言与文化都是动态发展的,具有很强的包容性,可以进行相互协调。在翻译的过程中,源语文化的异域性和陌生感与目的语读者的阅读感受常起冲突,这就需要译者进行充分的协调。过分强调译文的可读性,就会失去源语文本生动的异域文化色彩,反之,只关注传递源语文本的文化信息就会影响译文的可读性,两者都会影响到语言和文化的交流,因此可采用归化翻译与异化翻译相结合的策略进行翻译。

例文:锣鼓柜,其实是用花缕木做成的亭轿式可抬动的木柜,上面雕刻着形态各异栩栩如生的历史人物,里面装有用作吹、拉、弹、奏、击的各类乐器,以“柜”为单位组成一个演奏班底。锣鼓柜的演奏盛行于清朝康煕年间,以杏坛、均安两地最为有名。

译 文:The gong-and-drum wardrobe is actually a movable pavilion-shaped wardrobe made by carved wood.The wardrobe is carved with vivid distinctive historic characters and loaded with various kinds of musical instruments.A band is established on the basis of a“wardrobe”.Such a kind of musical performance first prevailed in Kangxi period of Qing Dynasty.Bands from Xingtan and Jun’an were the most famous.

锣鼓柜是一种传统器乐,广泛流传于广东省粤语地区,遍布佛山全市。锣鼓柜一般包含两方面的元素:一是以大小唢呐模仿生旦唱腔,演奏成套戏曲,兼奏戏曲牌子;二是必有一个装饰华丽,用来放置打击乐器的木柜,便于巡游表演[7]。可见,锣鼓柜是极具中国传统特色的音乐表现形式,在翻译时既要保留源语文化,让目的语读者了解这一中国独特的音乐表演方式,又要让目的语读者更易理解接受,可以结合归化与异化翻译策略对文化内涵进行补充注释,可协调翻译为:The gong-and-drum wardrobe is a movable pavilion-shaped wardrobe made by carved wood loaded with various kinds of musical instruments,on the basis of which a band is established。

再比如佛山政府每年元宵节举办的大型民俗游行活动“行通济”亦可以用归化翻译与异化翻译相结合的方式来进行翻译。“行通济”是佛山市特有的传统民俗活动。“通济”是佛山最早兴建的第一座大木桥,取名“通济”是取其“必通而后有济也”之意。每年的农历正月十五夜晚11 点起(即正月十六子时始),到正月十六夜晚11 点前(即正月十七子时前),佛山人民家家户户都会扶老携幼,手举通济桥民俗的象征物——风车,手摇古风铃,再手提一两颗生菜浩浩荡荡地由北到南走过通济桥,祈求来年平平安安、顺顺利利。在佛山既有的对外宣传资料中,关于“行通济”有以下几种翻译:“wandering about Tongii Bridge”、“proceeding over the Tongji Bridge during the Lantern Festival”、“walking Tongji Bridge on the lantern day”,这几种翻译都采用了异化策略,但都只描绘了“行通济”的表面现象,却没能传达出这一民俗文化活动所包含的祈福文化内涵。在佛山有句谚语人尽皆知,那就是“行通济,无闭翳”,意思是走走“通济”,就没有忧愁烦恼,事事顺利,故而“行通济”这一民俗活动并不仅仅是表面上所展示的过个桥那么简单,这背后饱含人们祈求来年平安顺利的美好心愿,因此在翻译时应将这一祈福的文化内涵进行补充说明,可译为proceeding over the Tongji Bridge to pray for blessings during the Lantern Festival。

3 结论

翻译不仅是不同语言间的转换,更是不同文化间的交流。不同民族和不同地域之间的文化差异是翻译过程中必然遇到的障碍,这就需要译者扮演好协调者的角色,采取归化、异化或归化与异化相结合等的策略,在翻译过程中协调文本各方关系,最大程度实现既能让目的语受众无障碍接受源语信息,又能完整感受到源语文本的文化内涵。