四川朱鹮人工繁育中的常见问题及原因分析

2020-08-31杨海琼陈绪玲李裕冬

杨海琼, 陈绪玲, 李裕冬

1. 峨眉山生物资源实验站,四川 峨眉山,614200;

2. 四川省自然资源科学研究院,四川 成都,610015

朱鹮是我国一级保护野生动物,也是世界鸟类保护的旗舰物种,历史上广泛分布于亚洲东部及北部,但由于栖息地丧失、人类捕杀等原因,朱鹮种群逐渐衰退,曾一度被认为在野外已经灭绝[1]。直到1981 年,我国科学家于陕西洋县重新发现了世界仅存的7 只野生朱鹮[2]。目前,世界上现存的所有朱鹮均是这7 只个体的后代。

人工饲养繁育对于濒危物种的保全以及种群数目的恢复十分有效,是我国朱鹮保护的重要策略之一[3]。我国朱鹮人工饲养繁育研究开始于上世纪80 年代,经过30 多年的努力,朱鹮人工繁育技术体系日渐成熟,人工种群数目增长十分显著[4]。近年来,陕西宁陕、河南董寨等地,先后实施了圈养朱鹮的野放工程,并取得了成功[5,6]。

四川朱鹮繁育基地位于四川省峨眉山市,创建于2016 年11 月,旨在为四川朱鹮野生种群的重建储备种源,50 只奠基个体分别来自陕西楼观台、河南董寨和浙江德清。四川朱鹮繁育基地大体上沿用陕西楼观台、河南董寨等地已有的人工繁育技术体系[7,8]进行朱鹮的人工繁育。2017—2019 年,四川朱鹮繁育基地在成功繁育朱鹮的同时也遇到了不少问题,其中大部分问题尚缺乏相关研究报道,如雄鸟主动弃卵、胚胎死亡、幼雏消化道疾病、眼部感染疾病、幼雏畸形等。这些问题若得不到有效解决,会阻碍种群的健康发展。鉴于此,本文将对四川朱鹮人工繁育过程中的常见问题进行归纳总结,并结合已有的文献史料和实践经验对问题产生的原因作初步探究,提出问题的解决和预防方案,以期为日后朱鹮的人工繁育工作提供参考。

1 材料与研究方法

1.1 行为观察

朱鹮开始产蛋后,每天安排1 名工作人员在16:00—22:00 之间通过电子监控观察朱鹮的产蛋行为。同时,工作人员于每天9:00 进入笼舍查看是否有蛋被丢出巢外,记录发生丢蛋情况的巢位,并调取对应的监控录像,查看丢蛋原因。

1.2 朱鹮人工孵化方法

收取每个巢的前1~6 枚蛋进行全人工孵化,此后补产的蛋先由亲鸟孵化15~20 d 后,再取回放入孵化箱(Rcom 20 pro)中经人工孵化至出壳。朱鹮人工孵化分为两个阶段,第一阶段(1~25 d)温度为37.5 ℃,湿度为56%,每90 min 翻蛋90°,每天晾蛋4 次,每次5 min,第二阶段(26 d—)温度为37.1 ℃,湿度为65%,停止翻蛋,晾蛋方式不变。

1.3 朱鹮人工育雏方法

幼雏出壳后,用碘伏对脐带进行消毒,并放入温度为37.3 ℃,湿度为50%的育雏箱中饲养,8 h后喂食少量温开水,12 h 后第一次喂食。育雏箱温度每天下降0.7 ℃,湿度保持不变。幼雏10 日龄后,转入12 m2的育雏室中饲养,育雏室温度为27 ℃~30 ℃,湿度为50%~60%,23 日龄后转入室温环境,30 日龄后放入室外活动场练习自主采食。幼鸟具备自主采食和飞行能力后放入笼舍独立生活。育雏期饲料配方和雏鸟饲喂方法与席咏梅等人[7]的相同。

2 研究结果

2.1 繁育成果

如表1 所示,2017—2019 年,通过全人工孵化朱鹮受精卵共158 枚,出壳幼鸟93 只,通过亲鸟与人工相结合孵化受精卵43 枚,出壳幼鸟30 只。所有出壳幼鸟经人工育雏最终存活107 只(见表1)。3 年间,全人工孵化的平均出壳率为58.7%,所孵幼鸟的平均存活率为80.9%(见表1)。亲鸟与人工结合孵化的平均出壳率和所孵幼鸟的平均存活率均优于全人工孵化,分别达到了83.3%和95.0%(见表1),与席咏梅等人[7]的研究结果基本一致。

2.2 朱鹮人工繁育中的常见问题

2.2.1 朱鹮蛋的破损

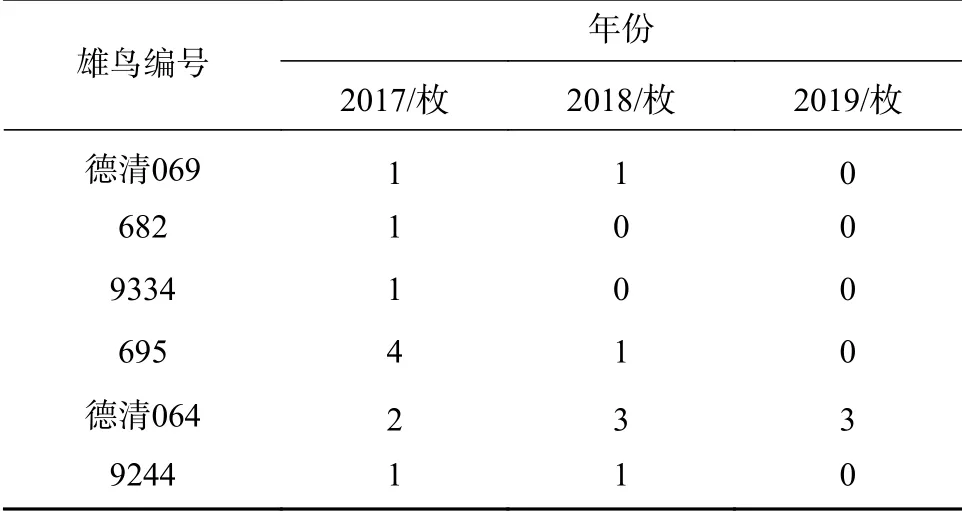

经统计,2017—2019 年破损蛋的比例分别是30.1%、25.2%和20.1%。绝大多数蛋是在亲鸟孵化过程中意外破损,但也有小部分蛋是由雄鸟主动丢出巢外。目前,共发现丢蛋雄鸟6 只(见表2),雄鸟的主动丢蛋行为常发生于雌鸟产卵后的1~3 min内。大多数情况下,雄鸟仅丢弃第1 枚蛋,待第二枚蛋产出时则开始孵化,少数会连续丢弃2~4 枚(见表2)。

表 2 2017—2019 年发生丢蛋行为的雄鸟及丢蛋数目统计Tab. 2 Egg-throwing males and number of abandoned eggs from 2017 to 2019

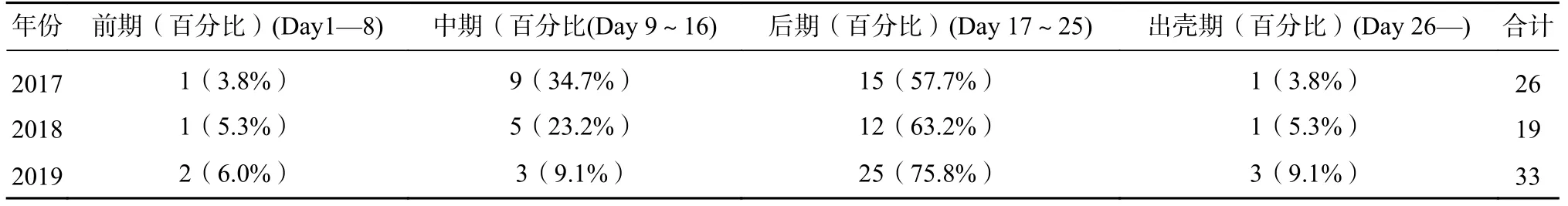

2.2.2 胚胎死亡

2017—2019 年,共发现死亡胚胎78 枚,占总受精卵的38%,其中65 枚发现于全人工孵化,13 枚发现于亲鸟与人工结合孵化。从不同孵化阶段死亡胚胎分布情况来看,3 年呈现相同趋势,后期死胎比例最高(57.7%~75.8%),中期次之(9.1%~34.7%),前期(3.8%~6.0%)和初期死胎比例(3.8%~9.1%)相对较低(见表3)。

解剖结果显示孵化前期和中期死亡的胚胎尚小,症状不明显(见图1A、B)。大多数后期死亡的胚胎表现出胎体偏小,卵黄吸收不良,头部及下颌皮下水肿、趾蜷曲等症状(见图1C)。出壳期死亡的胚胎,均表现为卵黄吸收未完全,脐带外露较长(见图1D)。

表 3 2017—2019 年不同孵化阶段死亡胚胎统计Tab. 3 Dead embryos at different incubation stages from 2017 to 2019

图 1 不同孵化阶段的死亡胚胎(A:前期;B:中期;C:后期;D:出壳期)Fig. 1 Dead embryos at different incubation stage (A: prophase; B:metaphase; C: anaphase;D: shelling stage)

2.2.3 育雏期疾病

目前,共发现育雏期疾病3 类,其中肠道疾病3 种(11 例):胃胀气、胃溃疡和肠道出血;感染类疾病3 种(5 例):慢性呼吸道感染、肺部感染和眼部感染;畸形两种(78 例):脚趾弯曲畸形和翅膀外翻畸形(见表4)。3 种肠道疾病均有精神萎靡、食欲不佳的临床表现,死亡个体解剖结果分别显示为胃鼓胀(见图2A)、胃黏膜脱落(见图2B)以及肠道充血堵塞(见图2C)。慢性呼吸道感染的临床表现为食欲减退,呼吸困难并伴有明显“喉鸣音”。肺部感染个体同样表现出呼吸困难的症状,但无“喉鸣音”。眼部感染的初期症状为眼球轻微发白,随着病情发展逐渐在眼球正中形成一个不透明的圆形白斑,同时伴随眼睑红肿,眼角流脓。畸形在朱鹮人工育雏过程中最为常见,不致死,但会影响外观。脚趾弯曲畸形主要表现为第3 趾和第4 趾的近趾节骨与第2 趾节骨间的关节向外侧弯曲(见图3A-B),翅膀外翻则是由腕掌骨和尺骨间的关节畸形所致(见图3C)。两种畸形皆可通过人工矫正恢复正常。

表 4 朱鹮人工育雏疾病统计Tab. 4 Statistics of diseases in artificial brooding of crested ibis

图 2 3 种消化道疾病的病灶(A:胃胀气;B:胃溃疡;C:肠道出血)Fig. 2 Focuses of three digestive tract diseases (A: gastric distention; B: Gastric ulcer; C: Intestinal bleeding)

注:箭头指示畸形部位Notes: the arrow indicates the part of the deformity

3 讨论

3.1 导致朱鹮蛋破损的原因

圈养条件下,朱鹮蛋破损的情况比较常见,在其他朱鹮人工种群中也时有发生,大都由巢材不足、亲鸟踩踏等原因所致[7]。此外,本文首次观察到雄性朱鹮的主动丢蛋行为。研究显示,野生朱鹮在受到外界干扰时容易发生弃卵离巢的现象[9],基于实际观察,我们推断圈养雄鸟的丢蛋行为同样与外界干扰相关。四川朱鹮繁育基地在朱鹮进入繁殖期后,除了进行日常饲喂工作外,尽可能减少人员靠近笼舍,以减少对朱鹮不必要的干扰。然而,在笼舍附近有一条农用道路,时常有农户和车辆过往,难免会对朱鹮造成不良影响。经观察,朱鹮产蛋时,若有人员或车辆通过附近道路,雄鸟会变得异常焦躁,严重者会阻止雌鸟产蛋或将刚产下的蛋丢出巢外。由此,加强朱鹮产蛋期的管理,严格控制笼舍周边的人为活动,对降低朱鹮丢蛋等异常行为的发生十分必要。

3.2 导致胚胎死亡的原因

本研究结果显示,2017—2019 年四川朱鹮繁育基地朱鹮死胎比例为38%(78/201),其中孵化后期死亡胚胎数目最多,占死胎总数的66.7%(52/78),远高于鸡同期的死胎比例[10]。通过对死亡胚胎的解剖发现大多数死亡胚胎表现出胎体偏小、头部水肿等症状,这与鸭、鹅等营养性胚胎病所表现出的症状有相同之处[11,12],因此推测亲鸟营养缺乏、种蛋质量不佳可能是导致朱鹮胚胎死亡偏多的主要原因。人工饲养条件下,朱鹮食物以活泥鳅为主,饲料相对单一,长久如此,大概率会造成亲鸟维生素、矿物质等微量元素的缺乏,降低产蛋质量。由此,在朱鹮亲鸟的日常饲养中应尽可能丰富饲料种类,同时加强维生素和矿物质的补充。此外,遗传因素也是朱鹮胚胎死亡不可忽视的因素之一。近期研究证实朱鹮胚胎的死亡可能与某些基因相关[13],近亲交配会导致这类有害基因的纯合,进而增加胚胎死亡的风险。因而,基地管理者应建立详细的谱系档案,科学的制定繁殖计划,尽量避免近亲配对的发生。

3.3 朱鹮育雏期疾病的防治

疾病是导致朱鹮幼雏死亡的主要原因。朱鹮育雏期疾病通常具有发现难、发病快、死亡率高等特点。由于不同基地育雏小环境、管理细节的差异,所发生的疾病类型会有所差异。就四川朱鹮繁育基地而言,消化道疾病、病原体感染以及外观畸形等较为常见。消化道疾病一般由人工饲喂不当所致。胃胀气通常由喂食过量导致,而胃溃疡和肠道出血则与喂食不干净或过热饲料有关。肠道疾病有较高的治愈率,发现病症时应减少喂食,同时喂服适量促消化(健胃消食片)和消炎(阿莫西林)的药物,病症消除后才能恢复正常喂食。采取饲料现配现用、少量多餐的喂食方法,对消化道疾病有良好的预防效果。感染类疾病与育雏环境管控不严有较大关系。粪便清扫不及时、消毒不彻底、温湿度波动大等易造成此类疾病的发生。药物治疗(罗红霉素,1 天3 次,连续用药1 周)对呼吸道感染有一定的治疗效果,但对肺部感染的治疗效果一般。眼部感染一般不会造成雏鸟死亡,但会导致眼睛失明。综合用药(左氧氟沙星滴眼液、氯霉素滴眼液、红霉素眼膏,2 h 1 次)对眼部感染有较好治疗效果。值得注意的是感染性疾病具有一定的传染性,一经发现需立即隔离,以防疾病扩散。朱鹮幼雏畸形是四川朱鹮繁育基地最常见的问题,通过改善幼雏营养可以降低畸形发生的比例,由此推测幼雏营养不良可能是畸形产生的关键原因。相关研究显示脚趾弯曲与维生素B2 的缺乏有关[14],而翅膀外翻一定程度上是饲料中钙磷比例失调结果[15]。若要减少脚趾弯曲、翅膀外翻等畸形的产生,应从改善雏鸟营养入手。

4 结论

目前,蛋破损率高、死胎数多、雏鸟发病率高是四川朱鹮繁育基地人工繁育工作中比较常见的问题,一定程度上阻碍了朱鹮种群的发展。通过近3 年的实践摸索,基本确定了相关问题发生的原因,若要降低朱鹮人工繁育中问题发生的概率,提高朱鹮人工繁育质量和效率,应做好如下几点,以供国内外同行参考:

(1)加强亲鸟繁殖期管理。减少人为干扰,改善笼舍环境,改善亲鸟营养水平,提升产蛋质量。

(2)加强育雏期管理。保持育雏环境清洁,按时消毒,适时通风,减少病原菌的滋生。细化育雏工作,根据雏鸟自身的体质情况,制定个性化的育雏计划,饲料现配现用,采取少量多次的饲喂原则。

(3)改善雏鸟营养。明确幼雏各发育阶段的营养需求,研制朱鹮幼雏全价饲料,确保雏鸟营养均衡。

致谢:感谢四川农业大学赵小玲、曾长军两位教授在疾病诊治方面提供的帮助,感谢河南董寨朱鹮繁育基地黄治学对朱鹮人工饲养繁殖工作的指导。同时,朱英、黎仲民、陈巧阳、周琴、孙永香和许艳清参与了本研究中部分数据的收集及文稿的修改,在此深表谢意。