白河自然保护区生态景观格局变化初步分析

2020-08-31李瑜胡翔董鑫

李瑜, 胡翔, 董鑫,2*

1. 西华师范大学环境科学与工程学院,四川 南充 637000;

2. 西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川 南充 637000

近年来,由地理信息系统(Geographic Information System, GIS)、遥感技术(Remote Sensing, RS)和全球定位系统(Global Positioning System, GPS)所集成的3S 一体化,以其高效准确的技术特点被广泛的应用于生态环境的可持续发展研究,以及林业的大尺度区域动态变化监测与评估中[1]。目前,在景观生态学中,利用3S 技术对区域生态景观格局的监测和动态变化分析,为改善区域生态环境、有效管理资源,特别是地震、滑坡、泥石流等地质灾害后的恢复重建提供了有利的手段[2]。其中,胥忞旻利用该技术对北川震后重建农村居民点的景观格局进行了分析[3];杨剑等人基于3S 技术对震后唐家山堰塞湖景观格局进行了研究[4];高慧等人运用3S 技术研究了绵竹市北部山区震后土地利用景观格局变化[5]。在生态景观格局分析中,通常利用景观水平指数(Landscape level index)、斑块类型水平指数(Class level index)以及斑块水平指数(Patch level index)从3 个不同的层次,对区域的景观格局变化进行定量化分析并为灾后当地生态恢复重建提供了科学指导。

四川省白河自然保护区是以保护川金丝猴等珍稀野生动植物为主的森林和野生动物类型自然保护区,也是目前所知的四川岷山山系川金丝猴种群最大、密度最高、最具代表性的保护区[6][7],除川金丝猴外,区内还有其他国家一级保护动物如大熊猫、牛羚、豹等[8]。该区域地处青藏高原东南缘的岷山地震带[9]。2008 年5 月12 日汶川8.0 级地震以及2017年8 月8 日九寨沟7.0 级地震的震中与白河自然保护区相距不远,且两次地震在保护区的烈度均为Ⅵ度,对当地的生态景观格局可能产生一定影响(损坏动植物、破坏栖息地、改变水文等)[10]。迄今为止,在对白河自然保护区的研究中,大多是对区内川金丝猴、大熊猫等物种生境的研究评价,少有对其生态景观格局的分析[11],而对地震后的景观格局变化尚无相关研究。

因此,本研究利用ENVI5.3 遥感数据处理软件、ArcGIS10.2 地理信息系统软件和Fragstats4.2 景观指数分析软件平台,结合2008 年汶川地震与2017 年九寨沟地震发生的关键时间节点,从2003 年起每隔5 年选取遥感影像,即2003(震前)、2008(震后)、2013(震前)和2018(震后)年4 个时相的遥感数据,利用生态景观格局类型及景观生态指数来分析两次地震前后15 年间白河自然保护区在景观水平和斑块类型水平尺度上的生态景观格局的变化情况,对地震前后的生态环境变化监测,灾后生态恢复重建,以及物种资源尤其是川金丝猴和大熊猫的栖息地保护提供科学参考依据。

1 研究区概况

四川省白河自然保护区(经度:104°02′—104°12′E;纬度:33°11′—33°17′N),位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县白河乡。距九寨沟县城10 km,地处四川盆地向青藏高原过渡的岷山山系北段高山峡谷区,保护区南北长约18.8 km,东西宽约15.5 km,总面积16 204.3 km2;平均海拔为3 116 km。保护区属于暖温带半温润气候,年平均气温为12.7 ℃,1 月平均气温1.8 ℃,7 月平均气温22.4 ℃[12]。

2 研究方法

2.1 数据采集

为了分析白河自然保护区的生态景观格局动态变化特征,每隔5 年左右选取该区域遥感影像,并考虑到2008 年5 月12 日汶川地震和2017 年8 月8日九寨沟地震的时间节点,尽量选择较为清晰、含云量在5%以下的两次地震前后遥感影像。遥感数据和30 m×30 m 分辨率的数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)影像从地理空间数据云(http://www.gscloud.cn)和USGS(https://www.usgs.gov)平台上获取,如表1 所示。保护区边界及河流矢量图由白河保护区管理局提供。此外,还收集了2013 年野外实测101 个覆被类型样本点和全国大熊猫第四次调查[13]中获得的九寨沟县白河自然保护区的覆盖类型数据,以及在google earth 采集的部分检验样本,作为本次研究的分类的训练样本和检验样本。

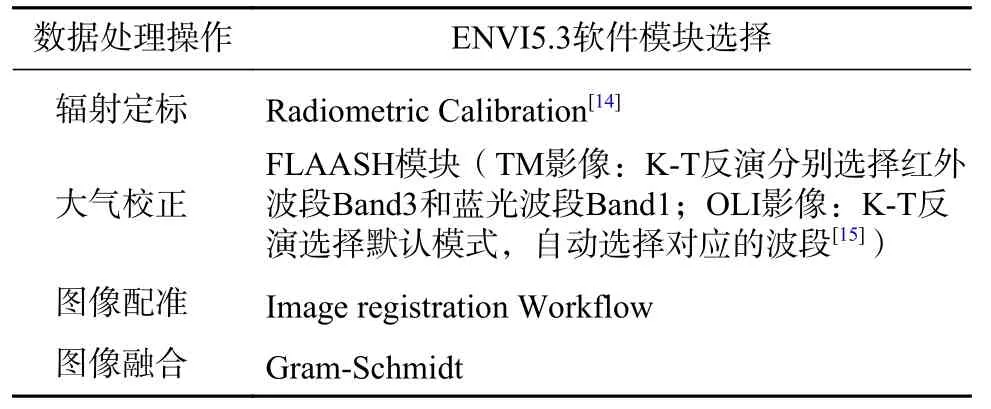

2.2 数据预处理

利用ENVI5.3 软件处理所选四期遥感影像数据,进行几何校正、裁剪、不同时相遥感影像配准、辐射定标、大气校正等预处理,用来减少不同时期的遥感影像在大气、海拔、光照等方面的误差。在ENVI5.3 软件中的模块(见表2)。

表 1 主要数据Tab. 1 General information of remote sensing data

表 2 数据处理操作Tab. 2 Remote sensing data processing operation

2.3 景观类型的建立

景观类型是对研究区域景观指数及景观格局变化进行分析的前提条件和基础[16]。根据白河自然保护区植被野外实地调查以及全国大熊猫第四次调查的结果,将研究区覆被类型划分为裸岩、草地/灌木、温带针叶林、针阔混交林和落叶阔叶林[6]。在ENVI5.3 软件中,4 个时相的遥感影像均用近红外、红外和绿光波段显示。参考白河自然保护区DEM 数据和河流分布矢量图,对遥感数据色调、亮度、结构相一致的斑块建立目视解译标志[17](见表3)。

2.4 景观分类与景观指数选取

本研究采取监督分类中的最大似然法[18]进行景观分类。首先,选取训练样本,根据白河自然保护区内的河流分布图以及建立的目视解译标志,分别为五种景观类型选择样本。然后,进行样本质量评价,结果显示不同类型样本间的分离度均大于1.9,具有可用性[19]。利用ENVI5.3 软件对监督分类结果进行聚类(Clump class)和分类聚合(Classification Aggregation)处理,再利用ArcGIS10.2 进行重分类(见图1)。

表 3 白河自然保护区目视解译标志Tab. 3 Visual interpretation signs of Baihe Nature Reserve

图 1 白河自然保护区2003—2018 年景观类型分类图Fig. 1 Classification of landscape types in Baihe Nature Reserve from 2003 to 2018

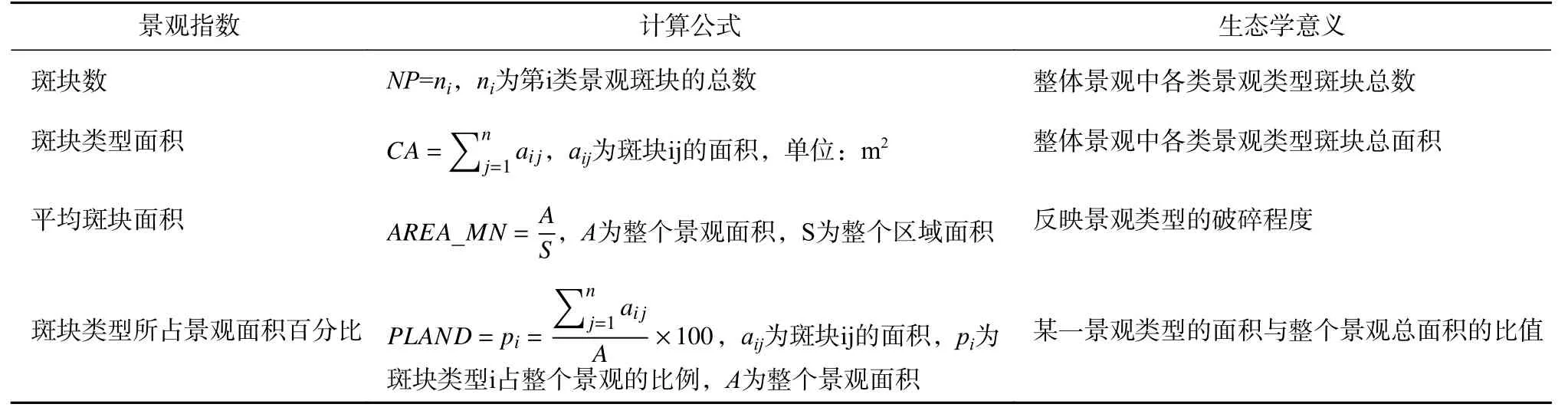

景观格局分析通常利用景观水平指数、斑块类型水平指数以及斑块水平指数3 个不同的层次,分析研究区域的景观格局变化。其中,景观水平指数用于描述所研究区域的总体特征,斑块类型水平指数用于分析不同类型斑块的变化情况,由于斑块水平指数表示的是单个斑块的构成信息,与整体景观的关联性不大,对本次研究价值不高[20]。因此,本研究利用Fragstats 4.2 软件,分别从斑块类型和景观层次对研究区域进行分析。斑块类型水平指数选取斑块数量(Number of Patches, NP)、斑块类型面积(Class Area, CA)、斑块类型所占景观面积百分比(Percentage of Landscape, PLAND)和平均斑块面积(Mean Patches Area, AREA_MN)。景观水平指数选取景观形状指数(Landscape Shape Index, LSI)、聚集度(Aggregation Index, AI)、香农多样性指数(Shannon's Diversity Index, SHDI)和香农均匀度指数(Shannon's Evenness Index, SHEI)对白河自然保护区进行分析[21],各景观指数的计算公式及描述(见表4 和表5)。

3 结果与分析

3.1 斑块类型水平指数分析

本次研究通过对白河自然保护区各斑块类型的斑块类型面积(CA)、斑块类型所占景观面积百分比(PLAND)、斑块数量(NP)和平均斑块面积(AREA_MN)的计算,分析景观类型及变化情况。

由表6 所示,2003 年白河自然保护区各景观斑块类型面积(CA)排序为针阔混交林>温带针叶林>草地/灌木>落叶阔叶林>裸岩;斑块数量(NP)排序

为温带针叶林>针阔混交林>落叶阔叶林>草地/灌木>裸岩;平均斑块面积(AREA_MN)排序为针阔混交林>裸岩>草地/灌木>温带针叶林>落叶阔叶林,其中,温带针叶林和针阔混交林为整个白河自然保护区的主体,分别占区面积的24.64%和46.97%,并且针阔混交林的平均斑块面积相对较大,表明其成片分布,连接性较好。2008 年白河自然保护区各景观斑块类型面积(CA)排序为针阔混交林>温带针叶林>草地/灌木>裸岩>落叶阔叶林;斑块数量(NP)排序为温带针叶林>针阔混交林>落叶阔叶林>草地/灌木>裸岩;平均斑块面积(AREA_MN)排序为针阔混交林>裸岩>草地/灌木>温带针叶林>落叶阔叶林,其中,针阔混交林基本为白河自然保护区的主体,占区面积的46.36%,且该景观类型与其他景观类型的平均斑块面积差异大,表明针阔混交林在白河自然保护区内成片分布,连接性好,经过5 年的发展变化,针阔混交林仍然是白河自然保护区的主要景观。2013 年白河自然保护区各景观斑块类型面积(CA)排序为针阔混交林>温带针叶林>落叶阔叶林>草地/灌木>裸岩;斑块数量(NP)排序为落叶阔叶林>温带针叶林>针阔混交林>裸岩>草地/灌木;平均斑块面积(AREA_MN)排序为针阔混交林>草地/灌木>温带针叶林>裸岩>落叶阔叶林,其中,针阔混交林和温带针叶林以及落叶阔叶林构成了白河自然保护区的主体,分别占区面积的31.43%、20.55%和19.88%,但温带针叶林和落叶阔叶林斑块数量多,平均斑块面积却偏小,表明其景观破碎性相对较高。2018 年白河自然保护区各景观斑块类型面积(CA)排序为草地/灌木>针阔混交林>温带针叶林>落叶阔叶林>裸岩;斑块数量(NP)排序为落叶阔叶林>温带针叶林>针阔混交林>裸岩>草地/灌木;平均斑块面积(AREA_MN)排序为草地/灌木>针阔混交林>温带针叶林>落叶阔叶林>裸岩,其中,2018 年草地/灌木、温带针叶林和针阔混交林为白河自然保护区的主体,分别占区面积的29.95%、23.37%和29.26%,且草地/灌木和针阔混交林的斑块数量虽不高,但平均斑块面积偏高,表明这两种景观类型的分布较连续,而温带针叶林虽然斑块数量多,但平均斑块面积偏小,其斑块成破碎化分布。

表 4 斑块类型水平景观指数Tab. 4 Patch type horizontal landscape index

表 5 景观水平景观指数Tab. 5 Landscape horizontal landscape index

表 6 白河自然保护区2003—2018 年斑块类型水平景观指数Tab. 6 Horizontal type landscape index of patch type in Baihe Nature Reserve from 2003 to 2018

如表6 所示,CA 与PLAND 变化趋势一致。2003 年至2018 年针阔混交林所占比例最重且波动幅度最大,裸岩和落叶阔叶林较小。2008 年汶川地震后,针阔混交林、温带针叶林和落叶阔叶林所占面积比均有轻微下降;经过5 年的恢复,2013 年大多数景观类型所占面积比呈上升趋势;2017 年九寨沟地震后,针阔混交林、裸岩和落叶阔叶林所占面积比均减少,而温带针叶林和草地/灌木的所占面积增加。2003 年至2018 年期间所有景观类型均有较大幅度波动,2008 年的汶川地震后,所有景观类型的斑块数量(NP)均比2003 年高,表明2008 年的地震使得白河自然保护区的景观破碎化程度加重;经过5 年的发展,2013 年的温带针叶林、针阔混交林以及草地/灌木的斑块数量下降,一些小斑块聚合成为了大斑块;2017 年九寨沟地震后,各景观类型的斑块数量(NP)再次上升,使得白河自然保护区景观再次破碎化。2008 年汶川地震,使得除裸岩外的其他景观类型的平均斑块面积(AREA_MN)减小;经过5 年的恢复,2013 年所有景观类型的平均斑块面积(AREA_MN)均增大,表明一些小斑块已经转变成了大斑块;而由于2017 年九寨沟地震的影响,在2018 年,除草地/灌木外,各景观类型的平均斑块面积(AREA_MN)再一次变小。

3.2 景观水平指数分析

由图2a 所示,2003—2008 年白河自然保护区的景观形状指数(LSI)增大,而聚集度指数(AI)减小,表明其景观的整体形状趋于复杂化,景观聚集程度呈下降趋势。2008—2013 年,经过5 年的发展,白河自然保护区的LST 减小,AI 增大,与2003 年基本持平。2013—2018 年,白河自然保护区LST 再次增大,AI 减小,使得其整体景观形状更复杂。因此,经过15 年的发展变化,白河自然保护区的景观整体形状趋于复杂,但斑块间的聚集程度呈下降趋势,景观破碎化的程度呈增加趋势。

由图2b 所示,2003—2008 年白河自然保护区香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)均有所下降,分别降低了0.15 和0.09,说明其景观多样性稍有降低,景观空间异质性程度呈下降趋势,各类型面积所占比例间的差距增大。2008—2013 年,白河自然保护区SHDI 和SHEI 增大,说明经过5 年的恢复,其景观空间异质性增大,各类型面积所占比例间的差距减小。2013—2018 年,白河自然保护区SHDI、SHEI 再次降低,表示其景观多样性降低,景观空间异质性程度呈下降趋势,各类型面积所占比例间的差距增大,而SHEI 都在0.9 左右,都趋于1,说明这5 年间白河自然保护区并没有优势明显的景观类型。

图 2 白河自然保护区2003—2018 年LSI、AI、SHDI 及SHEI 变化情况Fig. 2 Changes of LSI, AI, SHDI and SHEI in Baihe Nature Reserve from 2003 to 2018

4 结论与讨论

斑块类型方面,2003—2018 年针阔混交林的数量始终在白河自然保护区占大多数,其次是温带针叶林和落叶阔叶林。2008 年汶川地震后,针阔混交林、温带针叶林和落叶阔叶林所占面积有所下降,各景观类型斑块数量增多,除裸岩外的各景观类型平均面积减小,表明地震使得白河自然保护区的斑块破碎,景观的破碎化程度增大;2013 年的白河自然保护区PLAND 和AREN_MN 均呈上升趋势,NP 减少,表明因2008 年汶川地震而产生的一些小斑块已聚集成了大斑块,白河自然保护区的景观破碎化程度减小;2018 年,由于2017 年九寨沟地震对白河自然保护区的影响,各景观类型的斑块再次破碎,平均斑块面积多数呈减小趋势,区内景观的破碎度再次变大。

景观方面,白河自然保护区2008、2018 年的AI、SHDI、SHEI 分 别 小 于2003、2013 年,而2008、2018 年的LSI 分别大于2003、2013 年,表明在2008 年和2017 年的两次地震均导致白河自然保护区内原有大斑块破碎成小斑块,景观破碎化程度增加,景观多样性降低,景观整体形状趋于复杂,景观空间异质性程度呈下降趋势,各景观类型面积所占比例的差距增大,整体景观朝着非均衡化方向发展。

本研究通过对四川省白河自然保护区生态景观格局变化的初步分析,得出地震后白河自然保护区景观破碎化程度加大,景观整体形状趋于复杂,景观多样性降低,景观空间异质性呈下降趋势,整体景观朝着非均衡化方向发展的结论。地震后白河自然保护区地面景观遭受破坏,最主要的表现就是地面的植被发生了变化[22],而研究白河自然保护区生态景观格局的变化,能够更好地维护白河自然保护区的生态服务功能,同时也能为白河自然保护区在震后进行生态修复重建工作提供科学可靠的理论依据,利用保护区的景观空间异质性和景观多样性等特点,提出合理的震后修复重建规划。

本研究中仍存在以下局限和不足:(1)本次研究使用的遥感数据为30 m×30 m 的中等空间分辨率数据,以致对结果的精度有一定影响。同时在目视解译及建立分类标志过程中,由于人机交互所导致的误差难以避免,最终结果存在一定误差。因此,在以后的研究中要尽量选择高分辨率影像进行分析;(2)景观指数并非全部具有实际意义,故在选择景观指数时不能保证所选指数能完全表明该区域景观特征。在15 年这个时间长度上,虽然地震对区域景观格局的变化造成的影响较其他环境因素较明显,比如区域的气候、降水量、温度、人为干扰等环境因素,但这些环境因素也会在一定程度上影响区域景观格局,因数据获取等问题,本研究未对其进行考虑。在相关数据获取后,后续研究将进一步对各个环境因素和景观格局指数进行相关性分析,从多角度评估整个研究区域的生态景观格局的影响因素,以便为白河自然保护区物种资源和栖息地的保护提供更全面的科学依据。