关于黑臭水体治理工程几点问题及建议

2020-08-26梁佳斌

梁佳斌

(航天建筑设计研究院有限公司,北京 100071)

1 背 景

国务院参事仇保兴博士所做演讲“城市黑臭水体治理协同海绵城市建设”中指出:目前,全国的地表水近1/10水质是劣五类,24.6%的重点湖泊水库呈富营养状态,全国4 778个地下水质监测点中,较差的比例为43.9%,极差的比例为15.9%。在举国城市化、工业化推进中,环境、生态与建设矛盾越来越突出,如何减少对自然的改变,让城市可持续发展,越来越引起社会的关注,亟待解决。自2015年国务院发布了《水污染防治行动计划》。2014年以后,住建部先后发布了《海绵城市建设技术指南》《城市黑臭水体整治工作指南》(以后简称“黑臭水体指南”)等指导性政策文件。如此密集的政策,体现了国家对生态环境的重视,为涉及水务的管理者、设计者提供了重要纲领和依据。

河、湖水体作为城市水系统的重要组成部分,即是饮用水的主要来源,也是污水排放的受纳体;即是汛期行洪排涝的重要通道,也是提升人居环境的重要手段;所以它具有水资源、水安全、水环境、水生态、水文化多重属性。其中,集中式饮用水水源地水质达标率,市区内有水质良好的海、大江、大河、天然湖泊、湿地,人均可用淡水资源总量,工业用水重复利用率等4项,是宜居城市科学评价标准的重要评价指标,所以结合全国水质性缺水的现状及社会生态环保意识的快速提升,围绕黑臭水体综合整治工作迅速的在全国展开。

“黑臭水体指南”给出了治理的总体思路和步骤,适用于城市建成区内的水体。主要用于指导地方各级人民政府组织实施城市黑臭水体的排查与识别、整治方案的制定及与实施、整治效果评估与考核、长效机制建立与政策保障等工作。其以城市河湖水体水安全、水质治理和水体保持为核心内容。前期方案涉及比较广泛包含河道的水文、水力、水体及滨水生态、排水体制、水量平衡、水质保持、底泥和垃圾处置,其中污染源归纳为点源污染、面源污染、内源污染。

然而在实际工程操作中,由于缺乏成功的治理经验和追求短期效应和政绩工程,以至于在治理中会发生很多问题,下文将几点主要问题展开论述。

2 黑臭水体治理常见问题

2.1 缺少系统规划

缺少顶层设计,对于黑臭水体治理项目认知比较片面,则导致设计中标准不清楚、缺乏依据、系统性等问题。缺少或部分缺失上位规划依据,如水系、水环境、给水、排水、生态环境等专项规划,且各专项规划标准不统一,造成缺少管控依据,造成管控混乱。

2.2 水文、环境调查不全面

“黑臭水体指南”中环境调查包含:污染源调查(点源、面源、内源污染、其他污染源)、环境条件调查(周边环境特征、水文条件、水体岸线硬化状况、其他)。调查由建设部门应委托专业公司负责,调查数据涵盖流域特征:河道纵坡、河道水力流态、水文资料(降雨、防洪排涝等级、过流量、水面线等)、河床演变、动植物多样性、滨河植被类型、河道纵向和横向联系(人工障碍物、沿河的泥沙、生物,河堤、河宽、地勘、水质、污染源、市政管线等诸多因素,涉及多专业、多部门,如果按正常流程操作,调研周期比较长、费用大、协调难度大,所以在实际工程中,往往收集了部分数据甚至忽略,所以缺乏系统全面的数据支持,为科学合理的制定路线带来困境,尤其涉及干流、小流域等跨区、跨市的黑臭水体项目,困难尤重。

2.3 治理标准混淆

目前治理黑臭水体治理目标有几类可供选择:1、满足《地表水环境质量标准》(GB3838)某一类水体标准;2、消除黑臭为目的,采用表观污染指数(SPI)等辅助开展黑臭水体治理效果评估满足“黑臭水体指南”标准;3、根据河道环境本底值、结合《地表水环境质量标准》、环境容量评价,综合指定标准;4、仅考虑河道生态修复,无标准。以上黑臭水体治理的目标差异很大,所以导致治理的技术路线就不太一样。

2.4 治理路线不清晰,重技术轻系统,治理工程以偏概全

由于缺少顶层设计,缺少规划引导,问题分析不充分,造成治理路线不清晰,重视局部而忽视了全面性,片面按某一项治理就技术处置,如:控源截污技术、垃圾清理、底泥疏浚、生态修复技术、原位修复技术等等。缺乏按流域或分水岭整体和系统的针对河道的治理、生态恢复、水质保持、水土保持、水资源和水安全保障提出系统性解决方案。仅依靠治理截污纳管、面源污染、污水、底泥疏浚、底泥原位治理、垃圾清淤、补水、调水等诸多因素的某一项而达到短时间内消除黑臭水体。

治理技术多样,而实际中仅采用某一项、某几项单一技术。有的在治理黑臭水体项目过度依赖人工措施,而造成的其他的不利影响,如修建拦水坝给下游生态系统带来不利影响、甚至是致命破坏。如2011年11 月18日的Science 杂志谈到美国华盛顿州的Elwha河上游大坝拆除的消息使得科学家们非常兴奋,因为大坝的修建会导致Elwha河下游动植物因得不到充足的河水而导致自然生态系统的退化[1];水利工程设施的修建大大影响了河流枯水期的流量,导致部分地区枯水季节缺水问题十分突出,同时也极大地影响了河流水文和水生生物的自然节律。此外,底泥原位治理投加絮凝剂、工程菌等都会为后续的河道水体保持带来其他的问题,如化学沉淀后的污泥厌氧反应导致二次黑臭,或者投加菌类随河水转移,所以黑臭水体长期有效的治理项目应系统的和全局的考虑,不应仅仅局限于某一环节和过度依赖某一单项技术。

造成河道的黑臭不是一天完成的,不是一个因素造成的,由此治理也不是某一技术能单独承担的。辩证和系统的分析,造成污染的主要原因,在去掉主要矛盾的基础上,利用合理的手段完成点源、面源、内源的治理,再利用生态的手段回复自然河道系统,从上一级视角考虑,由小流域的范围思考,而不是仅仅盯住一条河、它的局部和个别指标。这点就像给一个病人治病,找到病根,去掉治病的因子,在慢慢调理身体,直到身体自愈。至于用什么技术,越简单越好。

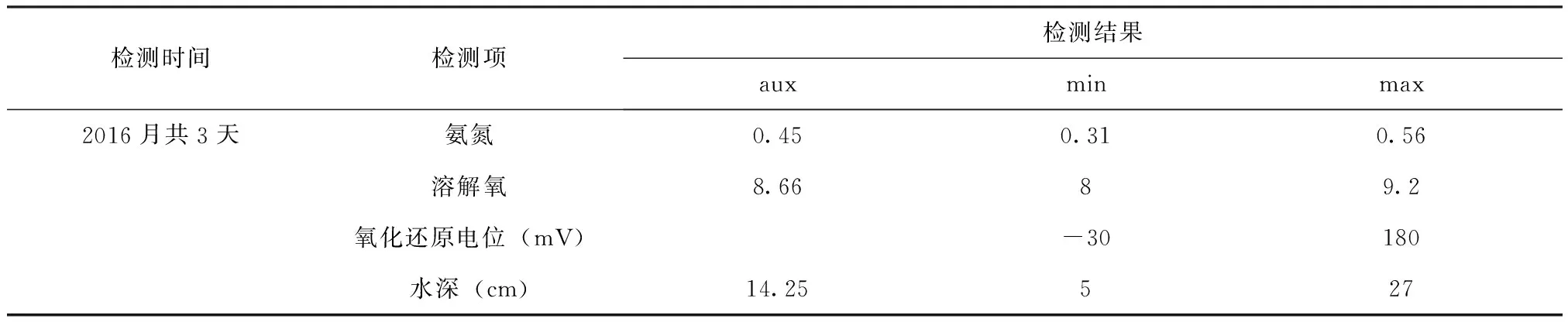

案例:东北地区松花江某二级河道2条河道长约7km,黑臭水体项目,由于时间和经费制约,仅仅实测河道内黑臭水体4个水质评判指标(溶解氧、氨氮、氧化还原电位、能见度)及底泥18个数据(有机质、重金属等),监测断面距离远(间距300m左右),监测频次少(共监测3次水质),水文数据不健全,缺乏物探资料,历史污染成因不明确,缺乏当地动植物等生态资料,无相关上位规划资料。由于缺少部分的数据和上位规划支撑,造成环境容量计算、水文模型边界条件确定不准确,设计方案认为岸上完成排水分流体制改造、河内清淤、生态护岸等措施即可解决问题,而历史成因、生态本底及修复、水文、水安全、水质保持等因素均未周全考虑。以下列举工程实测数据见表1、表2。

表1 水质检测数值表Tab.1 Table of water quality testing result (mg/L)

表2 底泥检测数值表Tab.2 Table of sediment testing result

通过溶解氧、氨氮2项指标显示,该河道水质较好,以氨氮和溶解氧2个指标同《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)比较属于二类水体水质,与《城市黑臭水体整治指南》比较,氧化还原电位及能见度2项指标局部超标,属于轻度黑臭水体。该河道整体水质较好,但局部河道仍会出现黑臭现象。现场调研,农村生活排污口、畜牧业排污口、工业排污口等点源污染、农田退水等因素造成。由于缺乏BOD、COD、TN、TP等指标判定,该工程按轻度黑臭水体治理。

由于沿途虽然为局部污染,但调研期间对工业排污历史及现状分析不足,且指标偏重重金属污染物检测,其它指标如:容重、含水率、颗粒度分布的测定与分析、含固量变化范围内的塌落度的测定及相应含固量的流变特性分析、沉积物(底泥)元素(C、H、O、N、P、S、蛋白质、氨氮)的测定与分析略显缺少。初步确定,河道底泥污染物基本《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二类标准和《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)标准,含水率降至40%以下,可按园林绿化用泥质处理后资源化利用。

导致底泥清淤、处置、出路的无法采用更周全的措施,如环保清淤、土工管袋的脱水减容和污染物处置[2],而只能采用比较简单机械清淤、自然晾晒脱水,缺少针对性。动植物等生态资料不足,而针对生态修复及水质保持措施几乎没有考虑。由于缺少规划和系统调查,而将黑臭水体治理简化为截污和水利清淤工程。

2.5 城乡结合带、农村点源污染治理分散式设备运行养管不善

面对农村点源和农田退水的治理,采用生物膜、生物接触氧化法等耗能的处理方式技术上成熟,但是在国内应用有一定的隐患,即操作人员技术水平不高,使用不当而导致设备停用或不会用;耗能花钱拒绝使用;建设了人工湿地,谁来收割维护等维护养管问题。总之农村地区污水治理的困境是可持续性的问题,即投入了,如何长期有效的使用和维护。

2.6 权责不清

项目出资方不明确,有的项目为政府出资,有的项目采用PPP模式,这里忽略一个问题,即环境治理中,“谁污染谁治理”的理念,忽略了污染制造者的责任,而转嫁到政府身上,如有的工业区黑臭水体仅仅因为各别企业排放而造成的下游河流或湖体的污染,这种能够追溯到污染制造者的案例,应优先追责,并由制造污染的责任方出资治理。

3 建 议

3.1 科学规划,重点治理

重视顶层规划设计,针对特定的问题,提出相关方案。

例如2013年英国针对水环境问题,提出农业生产和城镇生活2方面入手,农业方面,强化农民的水体保护意识、强制降低农业生产危害(严格限制硝酸盐和磷化合物化肥数量和时间)、激励改变农户生产方式;城镇生活方面,实行中央、地方政府、社区、企业共同管理,并联合非政府组织,推动宣传工作,并通过处罚方式控制[3]。

3.2 重视调查

做到数据公开、公正、定量。调查数据要全面,如分成环保类、生态类、水力水文、测绘勘察等,形成相关的咨询文件,供可研、设计单位使用。设计工业污染源的项目应细致的调查污染历史和主要的污染因子,为后续的实测数据提供有价值的信息,如化工单位,应对有机污染物、重金属等污染物更加注意。

3.3 合理制定治理目标

依据当地主管部门的规定,并结合河道、水系、水环境等相关专项规划,制定治理目标。如果无上述依据,应与主管部门确认治理目标,消除水体黑臭、恢复河道本底环境、根据环境容量计算能够收纳的污染标准都可以作为治理目标。如何科学的确定目标,需要调研当地污染历史成因、本底环境情况、污染现状、治理技术、边界条件等,并将恢复污染前环境本底值,或应优先实行总量控制作为控制目标。

3.4 技术路线要明晰,并重视生态技术

治理黑臭水体也可以看成修复受损河流生态系统,其核心便是进行河流生态修复。不同于传统的河流治理工程,河流生态修复是基于近自然设计理念,将生态学原理与河流治理工程相结合,致力于使河流生态系统恢复到近自然状态以实现其可持续性利用的目的,同时提高生态系统价值和生物多样性,并最终实现人与河流的和谐相处[4]。根据前期调查数据,重视技术路线,有条件的项目优先采用模型模拟。治理黑臭水体的同时保障河道防洪排涝的功能及安全,重视流域内水土保持。生态技术包括:湿地、梯田横作、渗滤生态护岸、自然充氧、恢复河道水体流动减少死水和断头河道等措施。合理制定分步治理的目标和工作范围,第一步:截污纳管,生态护岸,保持水体生态基流,形成循环的有氧环境,制定监测监管机制;第二步恢复水体生态和自净能力,进一步去除水中污染物,以达到水体治理目标[5];第三步完善长期水体保持的制度,如监测反馈、应急响应、定期运行维护等。生态基流应优先采用天然补水、污水厂达标排放出水,减少跨河、跨地区的调水作为补充用水。

3.5 治理技术要综合运用,多种手段并举

河道恢复自净能力很重要。首先,做到污染源合理的削减和消除,消除河岸垃圾,城市点源污染全部进入污水处理厂,尽量削减面源,农村的点源和退水做到收集和处理,在水土流失较大地区,做好水土保持工作;其次,恢复河道自然生态,即河道原始动植物的恢复;再次,恢复河道的自然水文状况,即尽量减少人工栏坝增氧、蓄水、调水等措施,合理规划区域内地表、地下径流满足河道的生态基流;最后,增加河道景观和休闲功能,满足城市宜居环境。

3.6 农村问题简易化

在广大农村应优先采用化粪池、氧化塘等无动力、维护简便的工艺,并结合实际情况考虑运行维护的问题,政府出台鼓励政策和监管制度让农村的污水处理长期有效的运行。

3.7 完善立法

落实责任主体,逐渐落实谁污染谁负责的制度。尝试“谁污染谁付费”收取环境保护费用的途径,增强社会环境保护的意识,利用资金杠杆奖惩机制,建立水体长期治理责任制度[6]。

4 结 语

黑臭水体治理,是一项艰巨的任务。应重视顶层设计和前期调查,系统考虑问题,将河道上、下游分步治理;城镇、乡村同步治理;污水、污泥先后治理;污水、雨水系统设计;河道生态、安全并举;处理、利用多种途径;受多重因子影响的系统工程。前期应重视调研、规划、系统设计等工作;后期应重视监测、管理、养护的长期维护工作。