基于公交优先与综合待行区的交叉口信号控制研究

2020-08-24邓明君

邓明君,陈 佳,姚 宇

(华东交通大学 交通运输与物流学院,江西 南昌 330013)

0 引 言

近年来,随着机动车保有量的不断增加,城市交通压力倍增,尤其是城市中心区的道路交叉口,拥堵现象频繁,阻塞情况严重。为缓解城市交通问题,提高交叉口的通行能力,渠化交通、设置专用车道、信号管控等方法[1]被广泛应用于各城市路口。综合待行区是近几年提出的一个交通控制方法,已在上海、广东等地得到了应用,并取得了较好的效果[2]。综合待行区作为一种有效利用交叉口时空资源的交通组织方法,在不改变原有道路供给的条件下,通过新的交通控制及组织方式,在交叉口进口道设置两条停车线形成综合待行区,采用主、预信号协调控制,交替变换综合待行区的功能,提高进口道的使用效率[3]。综合待行区设置的目的就是为了增强交叉口的蓄车能力[4],通过信号控制分离进口道左转和直行车辆,在进入交叉口之前减少各转向车辆在进口道行车区域的交织和冲突,从而提高交叉口的通行能力[5]。

目前,对于综合待行区的研究中,马晓旦等[3]、郭晓峰等[4]、吴金龙等[6]较为全面的阐述了综合待行区的基本概念、设置(包括待行区长度、设施布设等)及控制方法等;江金胜等[7]、孙吉瑞等[8]、成卫等[9]研究了综合待行区的设置对交叉口、通行能力和延误等的影响,并提出了相应的计算方法;董大明等[5]针对交叉口过饱和排队现象,提出了一种基于综合待行区的过饱和排队溢出优化模型,通过充分利用交叉口时空资源,缓解交叉口过饱和交通现象;郑佐雄等[10]对主信号之间、主预信号之间的关系分别建立第一、第二逻辑层次,提出了一种基于层次分析概念的全感应控制策略,分析了这种方法的检测器设置方法及参数设置规则。

同时,公交优先也是缓解城市交通拥挤的有效手段,在国内外城市均有大量应用,研究也较为成熟。季彦婕等[11]研究了公交优先在交叉口的相位设计方法;在交叉口的公交优先申请控制会引发优先冲突问题,X.ZENG等[12]、M.T.XU等[13]、Z.R.YE等[14]分别建立了随机混合整数非线性规划模型、降低公交延误模型及降低公交乘客延误模型来解决这一冲突问题;郑晨等[15]、王宝杰等[16]将车速诱导引入道公交优先中,以降低行车延误;马万经等[17]、J.HU等[18-20]、张鹏等[21]研究了公交车速与交叉口信号协同优化方法。

由上述研究可知,综合待行区的设置已有一些应用和研究,公交优先的研究和应用较为成熟,然而在待行区中综合考虑公交优先的组织控制方式研究和应用还不多见。笔者以综合待行区放行方式为基础,将公交优先融入综合待行区,研究公交优先与综合待行区一体化设置设计及信号协调方法。

1 基于公交优先与综合待行区的交叉口车辆放行方法

和常规交叉口相比,综合待行区的设置能利用除右转外的车道,直接增加直行和左转的有效通行车道数,在预信号绿灯、主信号红灯时间蓄车等候,主信号绿灯时间使更多车辆有序快速通过交叉口,有效提高交叉口的通行效率[8]。如果进口道设有公交专用道,则公交预信号绿灯先于社会车辆预信号绿灯启亮,使公交车在社会车辆之前先进入综合待行区等候,在主信号变绿时,第一时间通过交叉口。

具体基于公交优先与综合待行区的交叉口车辆放行方法为:在交叉口进口道的行车区域内设置两条停车线,通过设在后一停车线(预停车线)上的预信号来控制左转和直行车辆的通行(综合待行区一般不考虑右转车辆),即左转车道预信号为红灯时,左转车辆在预先信号控制的候驶区排队等待,而直行车辆可以通过直行车道直接进入主信号控制的前一停车线(主停车线)之后的候驶区排队等待,当直行主信号为绿灯时,即可通过;当直行车道预信号为红灯时,直行车辆在预信号控制的候驶区排队等待,而左转车辆可以通过左转车道直接进入主信号控制的前一停车线(主停车线)之后的候驶区排队等待,当左转主信号为绿灯时,即可通过。左转与直行车辆如此交替进入综合待行区内通过交叉口。

基于综合待行区放行模式,如果路段设置了公交专用道,为有效降低公交车辆在交叉口的延误,在公交专用道预信号停车线处设置公交专用预信号。在控制上,公交预信号绿灯比社会车道预信号提前启亮,确保主信号红灯期间到达的公交车辆总是在社会车辆的前面排队等待,并能够在绿灯启亮时以第一时间通过交叉口,实现减少公交车辆在交叉口通行延误的目标。图1~图6为在设置了直行公交专用道与综合待行区交叉口的车辆放行的几个关键过程。

在上述考虑公交优先与综合待行区设置条件下,如何保证不牺牲多数社会车辆时空资源利用而提升公交的运行效率?围绕这个关键问题,在综合待行区和公交优先进口道的布置方法基础上,提出基于公交优先与综合待行区的布置方法、设置条件及信号控制方法。

2 进口道布置方法与设置条件

2.1 基于公交优先与综合待行区的进口道布置方法

2.1.1 综合待行区的进口道布置方法

综合待行区的进口道布置方法如图7。图7中,交叉口某一进口道行车区域内设置前后两条停车线,其中停车线A为预停车线,停车线B为主停车线,设置于停车线A处的信号灯为预信号控制灯组,设置于停车线B处的信号灯为主信号控制灯组。两条停车线之间即为综合待行区,其长度为L,m。综合待行区一般只考虑左转和直行车辆,同时也未考虑公交优先的因素。

2.1.2 基于公交优先的进口道布置方法

基于公交优先的交叉口进口道布置方法共有两种,一种是将一个信号相位所控制的道路单侧全部进口道设置双停车线,另一种是将道路单侧的部分进口道设置双停车线,其余进口道给社会车辆使用[22]。仅设置公交候驶区的进口道,社会车辆的延误相比普通交叉口延误有所增加。

2.1.3 基于公交优先与综合待行区的进口道布置方法

在综合待行区的设置条件中,社会车辆的左转和直行车流相当且较大,在预停车线处分方向排队等候,而公交专用道包含了直行和左转两个方向的公交车流,放行时不同转向公交车可能会产生相互干扰。因此,为提高交叉口的利用效率,可选择左转和直行公交车到达率高的方向来设置(如果为直行公交车设置公交专用道,那么公交在进入综合待行区前,在路段上需提前设置标志牌提示左转和右转公交车分流到社会车辆车道)[22]。笔者假设直行公交车到达率更大,则左转公交车与社会车辆混行。当然,如果道路条件允许,也可两个方向均设置公交专用道。参考综合待行区和基于公交优先的进口道布置方法,基于公交优先与综合待行区的进口道布置方法如图8。

由图8可知,综合待行区的长度、公交候驶区的车道数等设计参数的合理确定是这种方法有效实施的前提。

在综合待行区前设置公交候驶区,目的是让公交车在社会车辆之前待行。公交候驶区的设置车道数,根据公交车的到达率确定,如式(1):

(1)

为使公交车能先于社会车辆达到主停车线,实现方法有两种。一种是将社会车辆的预停车线设为锯齿形,如图9,社会车辆和公交车预信号控制相同(在空间上体现公交优先),锯齿形预停车线的设置根据公交车和社会车辆每周期的平均到达率确定。

另一种方法是预停车线为齐平情况下,相比社会车辆的放行,提前时间Δt放行公交车,使公交车能先于社会车辆到达公交候驶区,最先通过交叉口(在时间上体现公交优先)。由于交叉口的空间长度限制,以及公交车辆启动加速都慢于小汽车,因此交叉口内的锯齿形预停车线方法对公交优化效果不够明显。笔者将具体探究后者的设置条件和信号控制方法。

2.2 基于公交优先与综合待行区的交叉口设置条件

设置综合待行区需要满足一定的道路交通条件[6],同样在设置预信号时也要满足一定的条件[23]。文献[3]、[6]、[8]及[23]对两种情况进行了详细描述。基于此,笔者给出基于公交优先与综合待行区的交叉口设置条件,具体如下:

1)流量。一般情况下,右转车辆对交叉口的影响较小[24],在设置综合待行区时,将只考虑左转和直行车流。当左转和直行车流均较大且均衡时,宜设置综合待行区;如果流量较小或者左转和直行车流量相差较大时,不宜设置综合待行区。在设置公交专用道和预信号时,为不浪费道路资源,需满足一定公交车流量。因此,设置基于公交优先与综合待行区的交叉口进口流量要求直行与左转车辆流量较大(经常出现2次停车的进口道[8])且相差较小,公交流量也应较大。

2)空间。基于公交优先的综合待行区需设置双停车线,车辆可能经过两次排队进入交叉口,车辆排队空间需求比常规情况要长。相邻交叉口间距有一定要求,以满足交叉口的排队长度。同时,综合待行区的设置通常会增加交叉口进口道直行或左转的车道数,对左转车辆的转弯半径及与对向左转车辆的冲突有一定影响。在设置综合待行区时,交叉口的空间需足够大,同时可适当调整停车线的位置,以优化交叉口的转弯流线。关于综合待行区的长度,文献[6]进行了推算,公交专用道的公交车换算为标准小汽车,如式(2):

(2)

式中:ε为随机达到数,一般取1.25;L为标准车辆停靠长度,一般取6 m;n直、n左分别为直行、左转车道每车道每周期的平均到车数;λ直、λ左为分别为直行、左转车道的绿信比;W直、W左分别为直行、左转车道数。

3)车道数。根据设计规范[25],交叉口进口道车道数量不大于对应的出口车道数量。在设置综合待行区后,同一方向的进口车道数增加,出口车道数应大于等于进口车道数。

3 信号控制方法

3.1 基于公交优先与综合待行区的信号控制

综合待行区的典型信号控制方案[9]一般为主信号信控方案为标准四相位,预信号信控方案为直行和左转两相位。在综合待行区的典型信号控制方案基础上,考虑公交优先的设置方法,给出基于公交优先与综合待行区的信号配时方案。图10为基于公交优先与综合待行区的信号配时示意。

3.1.1 主信号配时参数计算

主信号配时参数主要运用韦伯斯特-柯布理论[11]进行计算,以交叉口车辆延误的估计为基础,通过对周期长度的优化计算,确定相应的一系列配时参数。具体方法为调查交叉口各进口道的饱和流量,以信号总损失时间和流量比总和计算最佳周期时长,并根据流量比总和确定相位方案,最后算出各相位的绿灯时间。

3.1.2 预信号配时参数计算

预信号采用与主信号相同周期时长的协调控制,周期长为C,s。图10中,rp1、rp2为清空上一相位综合待行区内车辆的时间,s,以避免直行和左转车辆同时在综合待行区排队等待。其临界值的计算方法如式(3)[9]:

(3)

式中:L为综合待行区长度,m;v0为综合待行区内机动车的平均驶离速度,m/s;gp1、gp2分别为预信号的直行和左转相位绿灯时间,s;r1、r2分别为主信号南北方向的红灯时间,s,与东西方向的绿灯时间相等;g1、g2分别为主信号的直行和左转相位绿灯时间,s;Δt为提前放行公交时间,s;Δt1为预信号绿灯提前启亮时间,s;Δt2为预信号红灯提前启亮时间,s。

3.2 主预信号配时的协调方法

主信号的信号配时方案根据实际流量确定,可运用韦伯斯特-柯布理论[26]进行计算。预信号的信号配时关键在于主预信号之间的相互协调控制,这关系到公交优先是否能够在综合待行区有效实现、预信号控制是否能有效控制各转向车流互不干扰的交替进入综合待行区以及基于公交优先与综合待行区的设置是否能够真正提高交叉口的运行效率,减少公交和社会车辆延误。

在综合待行区的设置中,为有效利用交叉口时空资源,避免综合待行区出现空置现象,以图5的信号配时为例,预信号的绿灯需相较主信号绿灯应提前启亮Δt1;在基于公交优先与综合待行区的设置中,公交车的预信号绿灯启亮时间应比社会车辆的绿灯启亮时间提前Δt,Δt的大小关系到社会车辆能否在公交车驶出后紧随其后排队,其值的确定取决于公交车的加速度和平均速度。Δt的计算方法如式(4):

(4)

式中:vb为综合待行区内公交车的平均行驶速度,m/s;a为公交车的平均启动加速度,m/s。

公交绿灯提前启亮时间与社会车辆提前启亮时间之和即为预信号绿灯提前启亮时间,由此可以推算出Δt1的临界值为:

(5)

式中:hs为综合待行区内车辆排队的平均车头间距,m/veh;ht为平均车头时距,s/veh。

预信号控制的作用是交替放行直行和左转车流,以避免两个转向车流相互不干扰。当主信号绿灯结束时,预信号绿灯需提前时间Δt2结束清空综合待行区的车流,以供下一流向车辆通过。Δt2的取值范围为:

(6)

式中:v为综合待行区内车辆的平均行驶速度,m/s。

4 仿真验证

运用VISSIM微观仿真软件对上述交叉口改善方法进行仿真,根据仿真数据,评价方法的实施效果。评价的方法是分别仿真优化前现状交叉口和优化设置了公交候驶区和综合待行区的交叉口,对仿真得到的车辆平均延误进行对比分析。

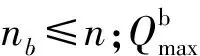

以南昌市庐山南大道与双港东大街交叉口为例,该交叉口为主路相交的平面十字交叉口,庐山南大道为南北向通行,双港东大街为东西向通行。运用VISSIM软件仿真该交叉口高峰小时(17:00—18:00)的运行情况,其交叉口的高峰小时流量及现状信号配时方案分别见表1、表2。交叉口的现状车道布置情况如图11。分析交叉口的几何情况和流量情况,可知交叉口的东进口左转车流及公交占比较大(占该进口道左转流量的8.2%),同时该交叉口空间较大,可运用上述优化方法对交叉口进行优化设计。在交叉口东进口设置综合待行区和左转公交专用道,优化后的车道布置情况如图12。

表1 交叉口高峰小时流量

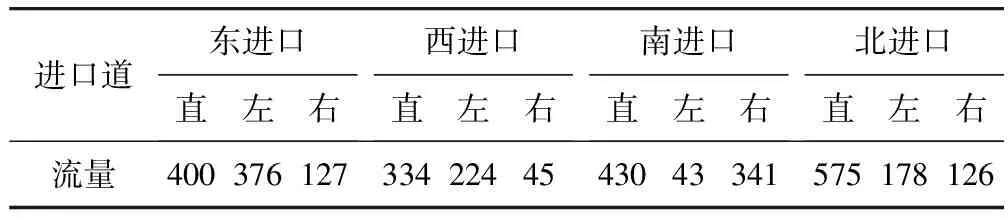

根据韦伯斯特-柯布理论[26]计算信号配时参数,得到优化后基于公交优先的综合待行区交叉口主信号控制相位方案,见表2,其中主信号周期长124 s,黄灯时间为3 s。

表2 交叉口现状及优化后信号配时方案

考虑到主预信号之间,综合待行区需要时间进行蓄车,于是将南北向相位分成两个时段,以增加综合待行区车道的空间利用率,提高交叉口的时空利用效率。

4.1 综合待行区长度及公交候驶区车道数计算

根据交叉口的流量数据及信号配时参数,由式(1)、式(2)计算得到基于公交优先与综合待行区的交叉口综合待行区的长度和公交候驶区的车道数,L直=45 m,L左=43 m,L=30 m,nb=1 条。

4.2 预信号配时参数计算

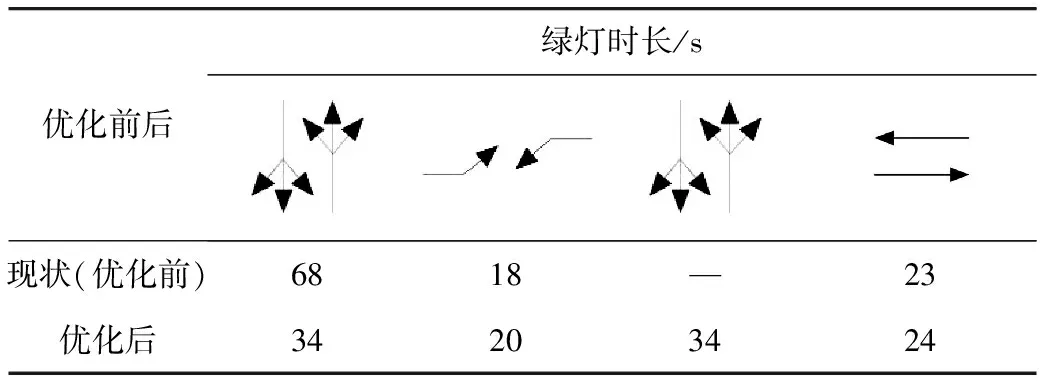

主预信号周期长相等,由式(3)~式(6)可计算得到预信号配时参数,计算结果见表3。

表3 预信号配时参数计算结果

表3中,rp1、rp2和Δt1为临界值,即其最小值为上表计算值,不能比上表计算值更小;Δt2的计算结果是一个取值范围,Δt2可取2 s,3 s。

4.3 仿真分析

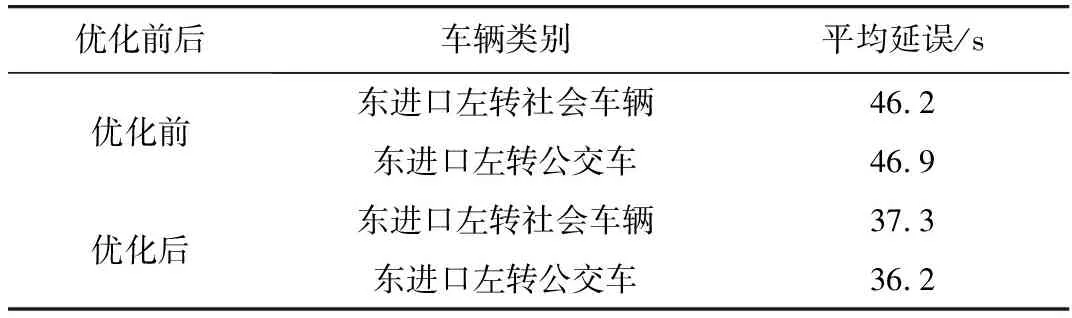

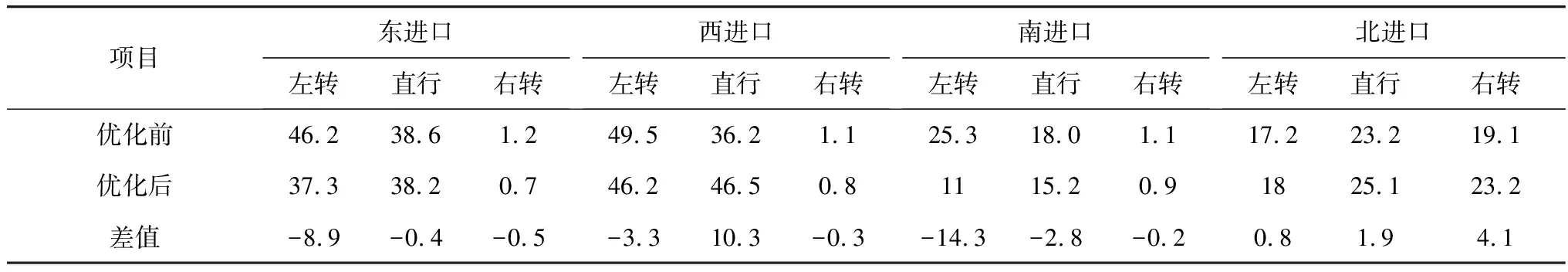

根据上述计算得到的交叉口各参数,运用VISSIM仿真软件对交叉口优化前后进行仿真。进行优化后的仿真时,根据运行情况,确定rp1=3 s,rp2=3 s,Δt1=18 s,Δt2=3 s。仿真时间为3 900 s,以300 s为时间间隔记录评价参数。仿真完成后,分别采集优化前后300~3 900 s的评价参数,对得到的仿真数据进行分析处理,得到上述优化前后交叉口延误对比情况,见表4。优化前交叉口未设置公交专用道,优化后交叉口东进口设置了左转公交专用道。优化前后的社会车辆和公交车的延误对比分析见表5。

表5 优化前后社会车辆与公交车延误对比分析

表4 交叉口优化前后车辆平均延误对比分析

由表4可知,优化后的交叉口东进口及南进口左转车辆平均延误明显减少,其中,东进口左转车辆平均延误降低了19.3%。由于东进口左转车辆较多,优化设置综合待行区,有利于提高了该进口左转车辆的通行能力,降低车辆平均延误。交叉口西进口直行及北进口直左右方向车辆平均延误略有增加,原因是设置了综合待行区后,交叉口主预信号的设置及信号方案的调整。同时,由于南北方向的信号相位分成了两个时段放行,南进口左转车流较少,南进口左转车流相对排队时间减少,延误降低最多。根据综合待行区的适用条件,仅对东进口设置了综合待行区。这样的设置有利于该进口道车辆的通行,同时可能会影响其他方向车辆的通行情况,但从仿真情况可知,影响不大。总体来看,交叉口车均延误减少了1.1 s,整体服务水平有所提高。

同时笔者所提方法主要是为提高公交的通行效率,由表5可知,交叉口进口道设置了基于公交优先的综合待行区后,不仅社会车辆的延误明显减少,公交车的延误也明显减少,公交车的车辆平均延误降低了22.8%。公交的延误减少对于社会效益而言更显著,后续的研究可对公交满载率进行调查,进一步由此分析交叉口的人均延误。公交的满载率越高,公交延误减少,则人均延误减少越显著,公交的吸引力将增大,有利于城市公共交通的发展。

从仿真情况来看,交叉口车辆平均延误减少量不大。当交叉口各进口道流量不均,只对个别进口道设置公交专用道和综合待行区时,对交叉口的优化效果并不明显;同时,当交叉口流量不大,设置综合待行区的效果也不佳。后续对于更适用的交叉口,可对每个进口道设置基于公交优先的综合待行区。

5 结 语

在论述公交优先和综合待行区的设置方法基础上,提出基于公交优先与综合待行区的交叉口布置方法,并给出了设置条件;在分析主预信号协调关系时,给出提前绿灯时间放行公交车的配时方法。对实际交叉口进行仿真分析,结果显示,设置基于公交优先与综合待行区的交叉口相比普通交叉口而言,不仅能降低社会车辆的平均延误,还能降低公交车的平均延误;案例仿真说明,对于设置了此种优化方式的进口道而言,延误大大降低,但是其他进口道延误却有所增加。后续的研究可增加公交满载率的量化研究,以更深入的分析该种方法的可行性。笔者研究的不足在于暂时未考虑公交在下游出口再次汇入公交专用道的组织方式及其效率,也未量化分析基于公交优先与综合待行区设置条件中普通车辆与公交车流量的适应性条件,此均可作为基于公交优先与综合待行区的交叉口进一步研究的方向。