少数民族非遗文化活态传播路径探析

2020-08-20罗冬妮朱思明洪丽雯

罗冬妮 朱思明 洪丽雯

摘 要: 在社会转型加速、城市化进程加快的时代背景中,扎根于乡土性社会的传统贵州布依族非遗文化“好花红”不管是在文化价值的挖掘上,还是文化内涵的传承与弘扬中都遭遇到不少挑战,尤其是在新传播环境中,人们对少数民族非遗文化了解方式、认知的途径发生了变化,提出了更新的要求。在少数民族非遗文化来带动区域社会经济文化发展的同时,保留文化内涵和原生特性,让少数民族非遗文化在社会信息化时代“活态”存续,不失本味的发展。

关键词: 非遗 布依族 好花红 传播

一、非物质文化遗产的活态性与传播

“活态性”是非物质文化遗产的生命之源,一方面是指非物质文化遗产的存续状态一直保持着动态的存在,文化自身无时无刻不在流动和变化,另一方面是指非物质文化遗产是“活”在当代的文化,是“活”在当下人们社会生活中的文化。非遗文化“活态性”的本质特征,要求文化的流变创造性地转化其精神内涵、表现形式、舞台张力等以不断适应社会现代化发展的需求。非物质文化遗产的“活态性”是在对“人”的依附上而产生的文化再创造性的确认的过程。首先,非物质文化遗产作为民族(社群)民间文化,它的存在必须依靠传承主体(社群民众)的实际参与,各项非物质文化遗产是语言、表演、记忆、实践等和“人”的有机结合,传承主要表现为以人为载体的“代代相传”。“人”作为非物质文化遗产的组成部分,既是非物质文化遗产发生作用的客体,又是非物质文化遗产“活态性”的根本来源,还承担着疏通传承渠道、永续文化精髓的作用,是非遗文化进行“活态”存续的必要关键性因素。不论采用怎样的传承模式,不论传承人的群体身份如何,非物质文化遗产对“人”的依附性始终不变。其次,“活态性”的本质决定了非物质文化遗产的传承发展需要经过再创造性确认的环节,这种再创造性确认的过程是文化发展延续中“吐故纳新”“走向自觉”的过程。非物质文化遗产以动态形式根植于遗产存在的地方性文化空间、人群共同体的生活与生产方式,非物质文化遗产是不断生长着的文化,在自然与社会环境变迁的情景中,构成要素和表现形式也不断叠加与流变,不断出现新的问题及新的现象,这些问题和现象有可能是具有进步意义的创新,也可能出现倒退的负面效果。非遗文化“活态性”的本质决定了我们要遵循文化事物的联系、发展及规律,从整体上发掘致使文化生长变化的因素,把握、坚守文化核心价值内涵,以民族的眼光找寻文化创新点,才能真正完成文化的再创造性确认。

传播作为非遗文化的传承保护的有效手段,是确保非物质文化遗产的生命力的关键一环,在人人都是传播者的媒介社会,社会化媒体为大众提供了信息交流传播的平台,以微信、微博等为代表的信息传播平台的推广和使用,让人们的信息传播与分享达到了高度自由。不同于传统农耕社会,当下传承和保护少数民族非遗文化,既需要保护凝聚着群组智慧的古老记忆,更需要拓宽传播渠道,加大传播力度,强化传播效果,非遗文化的“无形性”特质决定传播不同于一般物质的传播,“活态性”本质决定了大众传播不可简单地套以用之,尤其在大众文化盛行、主流文化冲击的现代社会中,活态传承是让不断边缘化的少数民族非遗文化保持生命力的有效方式。当中,作为传承的一环,活态传播必不可少,其在把握文化本质内涵的基础上既要适应现代社会需要,又要符合大众“口味”且保持“原生态”的过程,这种传播历程不是机械的信息、符号的复制,也不是技艺、文化标准化的量产,饱含着个人或群体的思维和情感、认知、记忆等,既是对传统的延续,又是顺应新传播环境下的换代升级。

二、“好花红”活态传播中的壁垒

现代社会,“大众文化”迅猛袭來,不断刺激着人们的消费观、商品观、享乐观,“勤劳”“质朴”的民族传统文化价值观念被日益淡化,这一趋势在民族传统文化的传播中尤为明显,文化传播边缘化、被动化明显,伪文化、伪民俗现象频发,当前,“好花红”在传播中仍存在定位不清、主体缺失及文化内涵价值消弭等问题,文化生存空间环境的压缩、变迁让“好花红”文化在当代社会的传承与传播遭到挑战。

(一)文化传播边缘化。

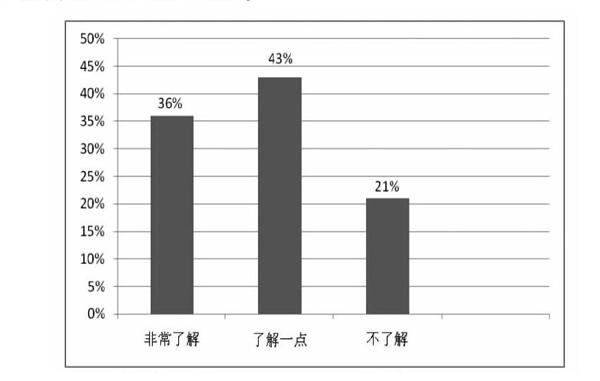

在关于“好花红”的认知度调查中,大部分民众对“好花红”一知半解,拥有文化解释权的人口群体对本族文化认识不清,直接导致传播话语权的丧失。此外,受到大众文化冲击,本地民众开始热衷于现代时尚的生活方式,年轻一代普遍带有“视外来为先进,本土为落后”的思维倾向加速了传统文化遗忘与抛弃的进程,人口的外流,尤其是青壮年人口的减少,让传承人的培育和文化传播主的力培育走向式微,文化传播也不断边缘化。

您了解“好花红调”吗?(单选题)①

(二)文化传播被动化。

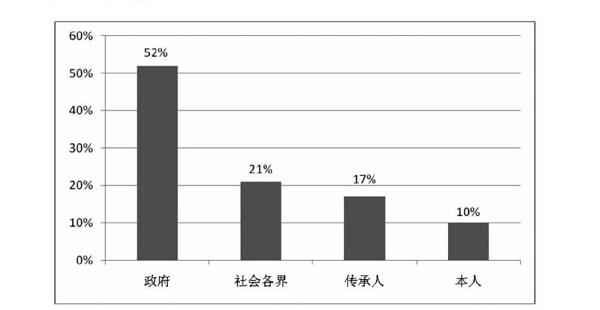

在关于“好花红”文化传播责任定位的调查中,当地民众在文化主体的自我定位上普遍缺乏主人翁意识。当问及谁应当肩负起“好花红”传播的责任时,大多数民众认为是政府机构,其次为社会各界和传承人,认为是“本人”的最少,民众在文化传播的责任定位中呈现出“与我无关”态度。在当地民众的观念当中,默认“政府”和“传承人”担责,这种围观的心态及消极的思想状态实际上是对传播话语权的自动舍弃,文化传播越发被动。

您认为谁最应当肩负起传播、推广“好花红”的责任?(单选题)①

(三)文化传播形式化。

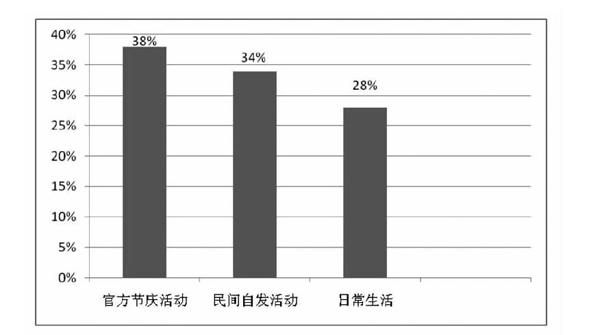

在非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴中,政府角色始终贯穿其中,比起民间组织、社会个体,行政力量的运用能更好地实现非物质文化遗产在传承保护过程中资源的集中与调配,长期以来行政力量突出的格局,使得“为民做主”成为政府与民间的惯性思维,政府在非遗文化的保护、开发中逐渐出现包揽包办的倾向,体现在“好花红”文化传承与传播中,便是政府主导下的包揽及民众参与的形式化。在关于“好花红”文化氛围体验的调查中,大多数民众觉得在官方组织的节庆活动中最能感受到“好花红”的文化氛围,民众心中“好花红”“官味”十足,在官方主导下,缺乏其他势力的参与,民族文化传承显得“力量有余、特性不足”,“好花红”正渐渐变为“官方民俗”。

您觉得以下哪种情境中,最能感受“好花红”的文化氛围?(单选题)①

三、“好花红”文化活态传承的多维路径

作为少数民族非遗文化“走出去”的牵引力,传播是盘活、善用文化中必不可少的关键环节。“好花红”的保护、抢救及利用和传承,必须借助传播得以实现,社会信息化时代,人们对非物质文化遗产的传承有了新的认识,对少数民族非遗文化的传播提出了更高的要求。

(一)注重人才培养,提升媒介素养。

在少数民族非遗文化活态传承与传播中,自始至终离不开“人”的要素。传承人、一般民众、受众这些群体始终存在于活态传播的链条当中。首先,传承人群体作为文化传承关键一环,还起到组织、宣传、监督等作用。在少数民族非遗文化活态传播中,要以传承人为载体,充分发挥族群影响力,注入情感,建立富有本民族集体记忆性的传播关系。对此,要完善相应补助与激励机制,保证传承人进行文化传承与传播的物质条件,加强对传承人精神方面的激励和关注,从源头上提高传承人文化传播的积极性、主动性。其次,对于一般民众,需要正本清源,端正文化传播态度,选题上应符合时代精神与时代禀赋,如将“好花红”的传播融入“新农村建设”“脱贫攻坚”等时代主旋律中,提炼“好花红”的文化精髓,通过弘扬时代精神,传播积极向上正能量,避免“好花红”意义被娱乐化,商业化的意义所取代。再次,对于广大受众,要提高受众的媒介素养,培养大众群体于信息的判断和理解能力,减少受众在文化信息选择偏好上的庸俗化,提高对“好花红”内涵价值、审美价值的认识,让大众对于文化遗产事物、现象的正确认识在适宜的传播方式中实现。此外,通过走进校园,善用校园方式,尤其要利用好能为培养人才提供授课、实践基地等的高校环境,使之成为少数民族非遗文化活态传播的重要阵地。

(二)激活传播主体,提升传播动力。

“好花红”正亲历当代活态流变的历程,传播由“自在”走向“自觉”,便是文化传承主体传播创新能力实现标志,民族地区民众对本民族文化的认知、认同的是培养文化自觉性的前提基础,也是文化活态传承与传播中的关键一环。群体只有充分把握本族文化的精神内涵与魅力,才会形成自觉的文化追求。对此,一方面要提高民众对文化的认知程度,追本溯源,明确“好花红”所承载的历史基因、文化内涵,让民众在了解文化的过程中感受、体验属于自己文化的血脉和记忆。除了利用广播、电视、报刊、新媒体等媒体,通过专题展示、专栏介绍、公益广告等方式加以宣传、科普之外,还可以面向社会大众开展专门的文化传习培训,让民众了解本族文化的来龙去脉,全面认识本民族文化的根基,确证文化价值。另一方面,要改变民众尤其是青年群体对民族文化无知、无感、无兴趣的状态,在“好花红”的传播中,要为青年一代搭建了解文化的平台之外,在挖掘“好花红”的深层内涵时应赋予其在现代社会生活中的价值意义,让“好花红”成为当代民众尤其是青年群体精神生活需求取之不尽的源泉。只有让人们感受到本民族文化的魅力所在,才能真正激发他们的文化主人翁意识和文化自信,提升文化自觉性。

(三)构建立体传播体系,打好“软硬兼施”组合拳。

“布依有女初成长,养在深闺人未识”,作为本区少数民族文化走出去的品牌资源,“好花红”在传播方面面临民众关注度不高、责任主体不明等问题。对此,要积极利用现代传播技术,平衡好官方与民间的角色定位,充分结合政府主导的“硬性”传播和民间个体的“柔性”传播要素,营造政府牵头、民众参与的团结合作传播氛围,形成全方位、多角度、多层次的传播体系,突出政府整体把控时,也要听见民间发声,打好“软硬兼施”组合拳,让民族文化的传播突破惯常的传播方式,突破地域、时间的限制。在传播理念上,借助新时期媒介多样性弥补边区少数民族文化传播中的时空限制,善用博物馆、民俗风情园等实物媒介,广播、电视等传统大众媒介,网络、手机移动端等新媒介,拓展传播平台。在传播角色定位上,政府发声要发挥“官方喉舌”的作用和优势,强化对本区少数民族传统文化传播的重视,肩负起意见领袖和“把关人”的责任,在审视“好花红”的文化传播时,避免独具特色的少数民族文化在现代传播的“瞬间性”“碎片性”之中被解构,被简化、同质化,丧失“原真性”。在“人人都是传播者”的自媒体时代,文化主人要强化传播意识,充分掌握文化传播话语权,全面认知和有效运用新媒体,发挥好民间自媒体扩散能力,比如借助抖音、微博、微信等当下流行的传播平台,开展形式多样、“以我为中心”、具有鄉土气息和民间性质的“柔性”传播。

四、结语

少数民族非遗文化的活态传播的过程是文化主体的意志能得到尊重,文化生命力能够自由流淌,大众对自己的传统文化能有较为客观、清晰的认识,同时对其他地域或民族的文化能秉持平等的态度看待欣赏的过程。就“好花红”而言,需要建立一个立体的、多层次的、长期的、循序渐进的传播系统,在这个传播系统中涉及文化主体的自由意志、文化的本来面貌和发展的自然规律,包括大众媒介在内的多种形态的传播媒介等要素,不仅要紧跟时代步伐和社会发展要求充分运用现代传播的技术手段、传播路径、文化环境、生活方式等多维路径,还要在把握“好花红”的核心价值内涵的基础上,根据现代人的生活文化和文化生活,实现“好花红”文化在传播中的创造性转化和创新性发展。不仅要让“好花红”在代际上得以延续,在地域上得以播杨,在时空中得以传播,而且要让“好花红”在融入现代社会进行创造性转变的过程中,保留原有的温度和质感,不失真、不掉色,变得更清流、更潮流。

注释:

①为调查当地民众当前对“好花红调”认知情况,本文作者于2019年5月、2019年8月两次赴“好花红调”发源地——贵州惠水好花红镇,向当地民众发放200份的问卷,回收有效问卷183份,此系“您对好花红了解程度”一问分析结果。

参考文献:

[1]廖文.一论群众文化:人民群众是文化的主体[EB/OL].人民网http://culture.people.com.cn/GB/40473/40478/13313184.html.

[2]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.10.

[3]张进.活态文化与物性的诗学[M].北京:人民出版社,2014.09.

[4]董璐.传播学核心理论与概念(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2016.04.

[5]中南民族大学民族文化传播研究中心著.民族文化传播研究[M].武汉:湖北人民出版社,2015.10.

[6]李达.新媒体时代少数民族文化传播的困境与策略[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2015(02).

[7]葛艳奇.“非遗”文化在新媒体时代的呈现与传播[J].传媒广角,2019(04).

[8]敖敏慧.云南彝族火把节现代传承的困境与对策[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2019(05).

基金项目:2018年度黔南州理论创新课题项目《集体记忆视域下“好花红”的文化认同及传播研究》,项目编号:qnzskl-2018-46;2019年度贵州省理论创新联合课题项目《非遗视角下“好花红”文化活态传播方式研究》,项目编号:GZLCLH-2019-222。