针刺对腰麻产妇术后恢复的影响观察

2020-08-20赵芯英陈巧月

赵芯英 陈巧月

(甘肃省酒泉市第二人民医院麻醉科 酒泉735000)

蛛网膜下腔麻醉,简称腰麻(SA),是采用局麻药暂时阻断脊神经前后根的传导功能,使受神经支配的相应区域产生麻醉作用的方法。麻醉作用持续时间长短取决于局麻药的药理药效、浓度、剂量等,个体差异较大,一般腰麻术后1~4 h 内双下肢功能处于麻醉状态,麻醉作用等待药物代谢后逐渐消退。大量的临床与基础研究表明针灸治疗周围神经损伤的疗效显著[1~2]。针刺不仅具有针刺穴位本身的作用,还可以促进神经向阴极生长,兴奋大脑皮层感觉运动区,抑制束旁核对伤害性刺激的反应来减轻机体因伤害性刺激产生的应激作用。针灸在快速康复外科中的应用已越来越广泛,快速康复外科治疗中应用针灸治疗,可减轻患者围手术期的创伤和应激,减轻围手术期的不良反应,对促进患者的早期康复起到了积极的作用[3]。本研究观察针刺疗法对腰麻剖宫产产妇术后恢复的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年3 月~2019 年8 月于我院行子宫下段剖宫产手术足月妊娠产妇60 例为研究对象,采用简单随机抽样法分为针刺组与对照组,各30 例。针刺组初产妇11 例,经产妇19 例;平均年龄(29.96±4.07)岁;平均身高(161.63±3.46)cm;平均体质量(79.60±8.22)kg。对照组初产妇14例,经产妇 16 例;平均年龄(29.03±4.22)岁;平均身高(160.90±2.93)cm;平均体质量(80.57±4.81)kg。两组年龄、身高、体质量等一般资料比较,差异无统计学意义。本研究经医院医学伦理委员会批准,产妇及家属对研究内容知情,签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:术前进行常规检查和风险评估,产妇美国麻醉师协会(ASA)分级在Ⅰ~Ⅱ级;无椎管内麻醉禁忌证。排除标准:术前合并严重的心肺疾病;有严重精神疾病和严重躯体障碍;血小板计数及凝血功能异常。

1.3 麻醉及术后处理方法 进入手术室连接心电监护仪,持续监测心电图(ECG)、血压、心率(HR)、脉搏氧饱和度(SpO2)。建立快速输液通道,静滴乳酸林格氏液,给予面罩吸氧。腰麻,选择腰3~腰4椎间隙穿刺,注入重比重0.5%罗哌卡因2.5 ml(12.5 mg),注药毕患者仰卧位,左倾30°,麻醉平面控制在T8~T6,最高不超过T6。手术缝皮结束后,针刺组开始实施针刺。取一次性无菌针灸针,选穴:合谷、阳陵泉、足三里、三阴交(以上穴位均双侧),穴位局部常规消毒后,直刺进针5~15 mm,行提插捻转强刺激手法,持续3 min,间隔3 min,再快速提插捻转强刺激,持续3 min,拔针。对照组选择两侧合谷,进行按揉3 min,点揉力量适中,以患者能忍受为度。

1.4 观察指标 观察并记录两组运动功能、感觉功能恢复时间,尿管拔除、胃肠功能恢复、下床活动时间,术后12 h、24 h 疼痛评分,术后不良反应发生情况。采用棉签两端分别测定感觉和痛觉消失最高平面。疼痛采用视觉模拟评分法(VAS)评估,VAS 评分标准:0 分为无痛;1~3 分为轻微疼痛,能忍受;4~6 分为疼痛影响睡眠,尚能忍受;7~10 分为剧烈疼痛,无法忍受。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计量资料以()表示,行t检验;计数资料以%表示,行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

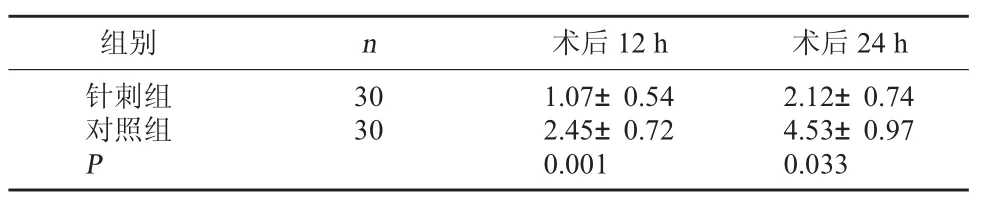

2.1 两组术后疼痛VAS 评分比较 针刺组术后12 h、24 h 疼痛VAS 评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表1 两组术后疼痛VAS 评分比较(分,)

表1 两组术后疼痛VAS 评分比较(分,)

组别 n 术后12 h 术后24 h针刺组对照组P 30 30 1.07±0.54 2.45±0.72 0.001 2.12±0.74 4.53±0.97 0.033

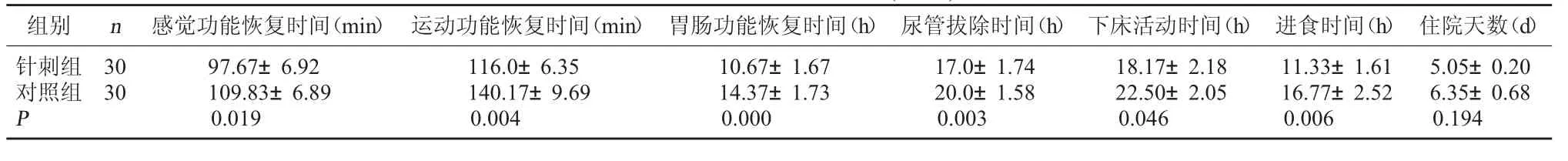

2.2 两组术后恢复情况比较 针刺组运动、感觉功能恢复时间,胃肠功能恢复、尿管拔除、下床活动、进食时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 两组术后恢复情况比较()

表2 两组术后恢复情况比较()

组别 n 感觉功能恢复时间(min) 运动功能恢复时间(min) 胃肠功能恢复时间(h) 尿管拔除时间(h) 下床活动时间(h) 进食时间(h) 住院天数(d)针刺组对照组P 30 30 97.67±6.92 109.83±6.89 0.019 116.0±6.35 140.17±9.69 0.004 10.67±1.67 14.37±1.73 0.000 17.0±1.74 20.0±1.58 0.003 18.17±2.18 22.50±2.05 0.046 11.33±1.61 16.77±2.52 0.006 5.05±0.20 6.35±0.68 0.194

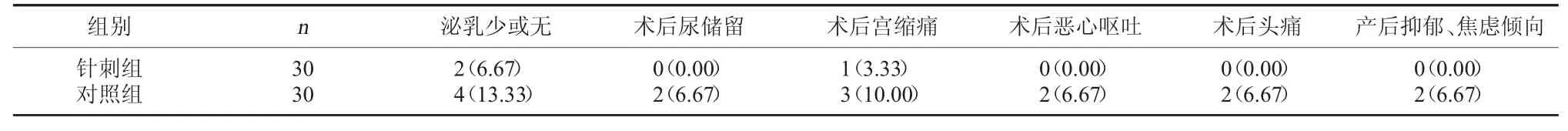

2.3 两组术后不良反应发生情况比较 针刺组术后不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组术后不良反应发生情况比较[例(%)]

3 讨论

腰麻是剖宫产手术常用的麻醉方式,术后机体仍处于麻醉状态,麻醉恢复需要一定的时间,配合应用针刺疗法,可明显缩短腰麻后运动神经阻滞恢复时间,促进产妇快速康复。局麻药作用于腰段以下脊神经,其所支配的双下肢运动感觉神经功能暂时障碍,属于中医学之“痿证”的范畴。病位在脊神经和双下肢,麻醉后经络瘀阻、经气受损、气血运行不畅致肢体痿软,屈伸无力。故守“治痿独取阳明”之理,本研究以取阳明经穴为主,手法以平补平泻法,并对下肢穴位进行强、重手法刺激。选穴合谷,属手阳明大肠经原穴,主行气血之功,为镇痛要穴;足三里是足阳明胃经穴,出于《灵枢》,主治胃肠病症、下肢痿痹,针刺可促进胃肠功能恢复;八脉交会穴-筋会阳陵泉,又是下合穴,胆合入阳陵,通经活络,治疗下肢筋病之要穴;配合三阴交,发挥良好的镇痛作用。三阴交为足太阴脾经腧穴,乃肝脾肾三脉之交会穴,主阴血,主治下肢痿痹。以上穴位相配,能振奋经气,行气止痛,疏通经络,使气血通畅,肌力收缩,运动功能恢复。

针灸在围手术期应用的相关研究已经开展多年。在微创手术后早期给予针灸,对脑部经络进行疏通,可改善局部脑组织血液循环,促进神经功能的恢复[4]。温针灸能兴奋瘫痪肌肉,改善损伤神经局部的内环境,促进神经和肌肉功能恢复[5]。研究显示“足三里”具有双向调节效应,双向调节效应是针刺疗法的独特现象。针刺足三里、三阴交等穴位能抑制胃酸分泌,调节胃肠运动,调整内分泌功能,从而缓解恶心呕吐等症状[6~7]。术后疼痛可加重围手术期的应激反应,影响机体内环境平衡,产生免疫抑制,是影响术后恢复的因素之一。电针能激活中缝核内5-羟色胺,使递质释放增多,单胺类镇痛因子5-羟色胺也参与针刺对疼痛中枢的调节,这是由机体神经功能、体液系统相互联系、相互激发或促进而发挥的整体综合镇痛作用[8~9]。

本研究结果显示,针刺组感觉、运动功能恢复时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。针刺组胃肠功能恢复、尿管拔除、下床活动时间短于对照组,术后12 h、24 h 疼痛VAS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。针刺组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。综上所述,腰麻剖宫产术后产妇采用针刺治疗可加快双下肢功能恢复,减轻疼痛程度,促进术后快速康复。