利用井下摆近震记录研究华北盆地沉积层速度结构

2020-08-14朱音杰

朱音杰,刘 丽,杜 航,丁 成,刘 檀,石 磊

(1. 河北省地震局 石家庄中心台,石家庄 050021;2. 河北省地震局,石家庄 050021;3. 江苏省地震局,南京 210000;4. 河北省地震局承德中心台,河北 承德 067000)

0 引言

华北盆地是位于华北克拉通东部的一个大型裂陷盆地,区内广泛分布数千米厚的新生代地层[1],是一个板内地震活跃、历史震害严重的区域。地震学研究表明,松散沉积层对震相走时和波形的影响十分显著,可能给地震定位带来较大误差[2-3]。华北盆地沉积层速度结构的研究,对该区地震的精确定位具有重要意义。前人关于研究区沉积层速度结构已有过一些研究。嘉世旭等[4]利用深地震反射/折射剖面探测得到华北盆地地表P波平均速度在1.5~1.8 km/s;沈伟森等[5]利用井下摆天然地震记录中直达S波与其地表反射波的到时差计算得到首都圈地区浅层100~500 m深度范围的S波速度结构为:浅部100 m的平均S波速度低于300 m/s,500 m时S波速增加到800 m/s,平均速度梯度为0.8 (m/s)/m;刘渊源等[6]利用井下摆天然地震数据测量得到首都圈区域近地表P波和S波平均速度分别约为1.6~2.0 km/ s和0.34~0.48 km/ s,波速比约为4.0~5.3。

近年来,华北盆地内小震活动十分活跃,积累了丰富的井下摆近震观测资料,为我们开展沉积层速度结构研究提供了新的数据。本文拟收集2015—2018年首都圈地区M1.0以上地震的波形数据,选取近场井下地震计观测记录,通过拾取井下摆记录的直达P波、S波及相应地表反射波的到时并测量其到时差,研究台站下方地壳浅部P波、S波平均速度,并将沉积层模型应用于地震定位,检验速度结构对定位精度的影响。

1 方法与数据

在华北盆地的近震井下观测记录中,经常能够观测到Pg波和Sg波的地表反射震相,即由直达波经自由地表反射、被井下地震计所接收的震相(P2,S2)(图1)。该震相通常与其参考震相成对出现,且两者的到时差仅依赖于地壳浅部的速度结构[7]。由于地震计的埋深是一个已知量,通过测量地表反射波与直达波的到时差,可以获得对浅地表平均速度的约束。以P波为例,对于井下摆震中距小于100 km,深度大于1 km的地震,其P波折射角均是小量[6],在沉积土层中可简化为垂直入射,那么P波直达波与近地表反射波到时差就可以近似为

图 1 直达波(P1,S1)与地表反射波(P2,S2)

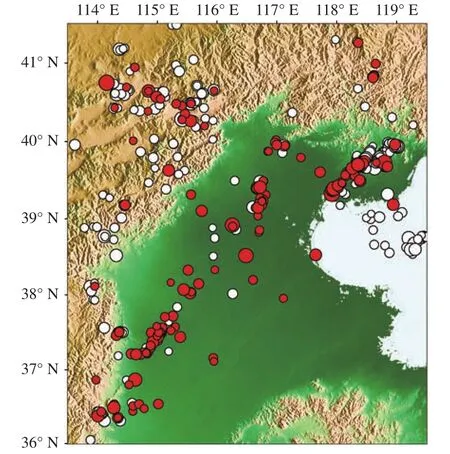

根据中国地震台网统一地震目录,收集2015—2018年首都圈地区M1.0以上地震的波形记录数据(图2),选取震中距50 km以内的井下地震计观测记录,拾取P、S的直达波及其地表反射波震相到时(图3),获得了42个台站、211个地震事件、364个震相到时数据。在采用的台站近震波形数据中均显示出了2个清晰的直达波和地表反射波震相,说明台站上方土层内没有显著的速度分层,否则将出现多个反射波震相。

图 2 2015—2018年M1.0以上地震震中分布图

2 结果分析

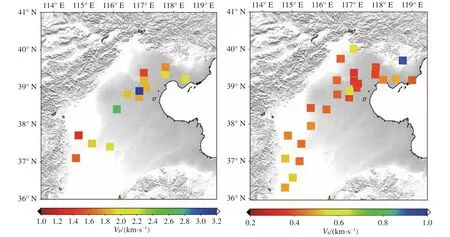

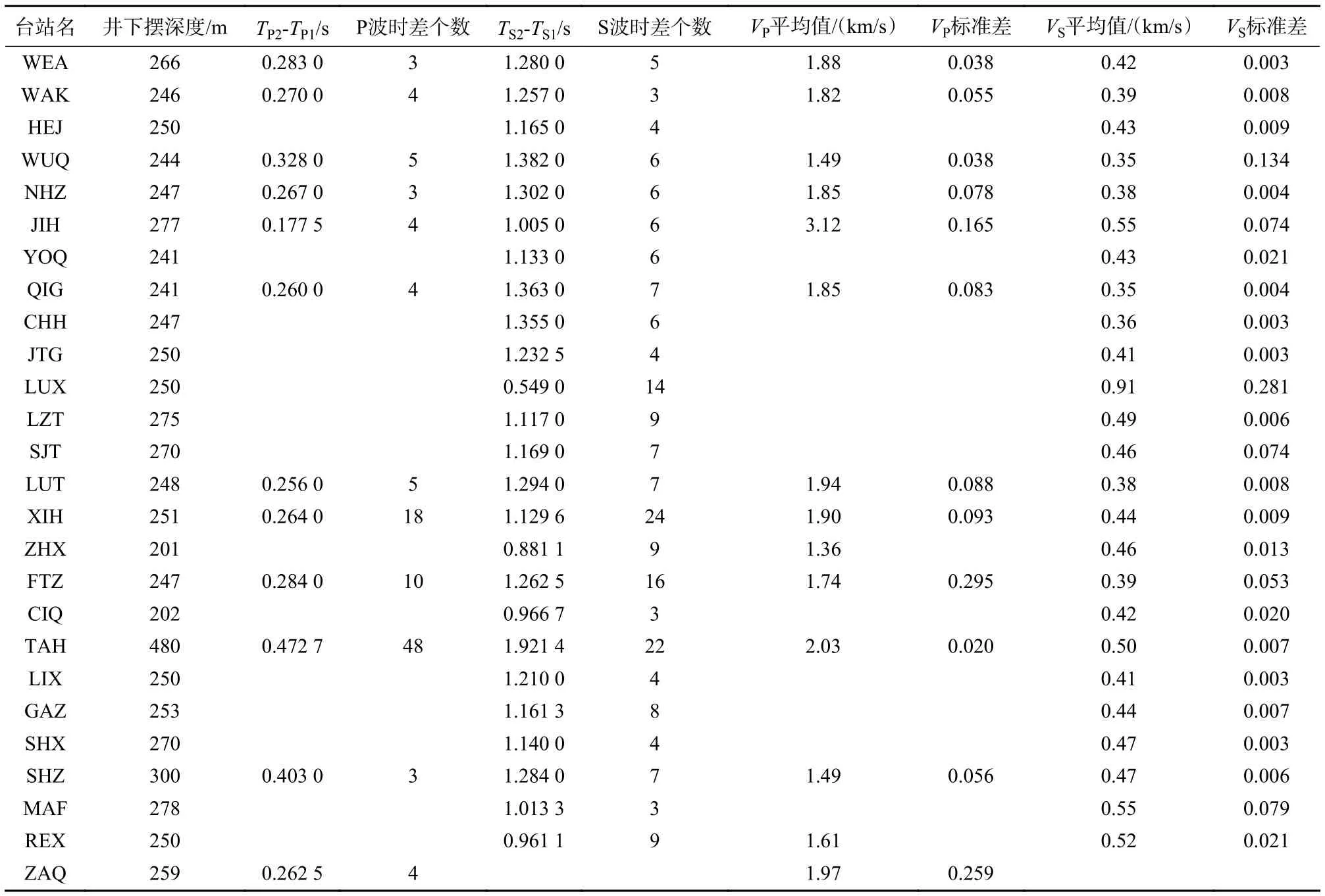

量取P、S直达波与地表反射波的到时差,选取到时差个数在3个以上的台站,计算各台站P、S波到时差的平均值,结合地震计的埋深,计算得到各台站下方P、S波平均速度(图4, 表1)。从表1可以看出,华北盆地井下摆台站下方地壳浅部300 m深度上的P波平均速度分布在1.36~3.12 km/s区间,S波平均速度分布在0.32~0.91 km/s区间。为了考察华北盆地地壳浅部速度结构的整体特征,计算P、S波平均速度得知,VP约为1.98 km/s,VS约为0.46 km/s,波速比约为4.3。

刘渊源等[6]研究表明,研究区近地表P波和S波平均速度分别为1.6~2.0 km/s和0.34~0.48 km/s,波速比约为4.0~5.3[6],本文结果与其基本一致。同时,将单台的平均波速进行对比显示:绝大多数台站的结果差异较小。例如,对于WEA台,刘渊源等得到的VP和VS分别为 1.77 km/s和0.42 km/s[6],本文结果为1.88 km/s和0.42 km/s,偏差分别为6%和0%。仅有个别台站的VP差异较大(偏差超过10%),例如JIH台,应当与P波震相信噪比较低引起的到时判读误差有关。对于该问题,因目前所掌握的近震数据仍比较有限,可以通过进一步积累观测资料予以核实。

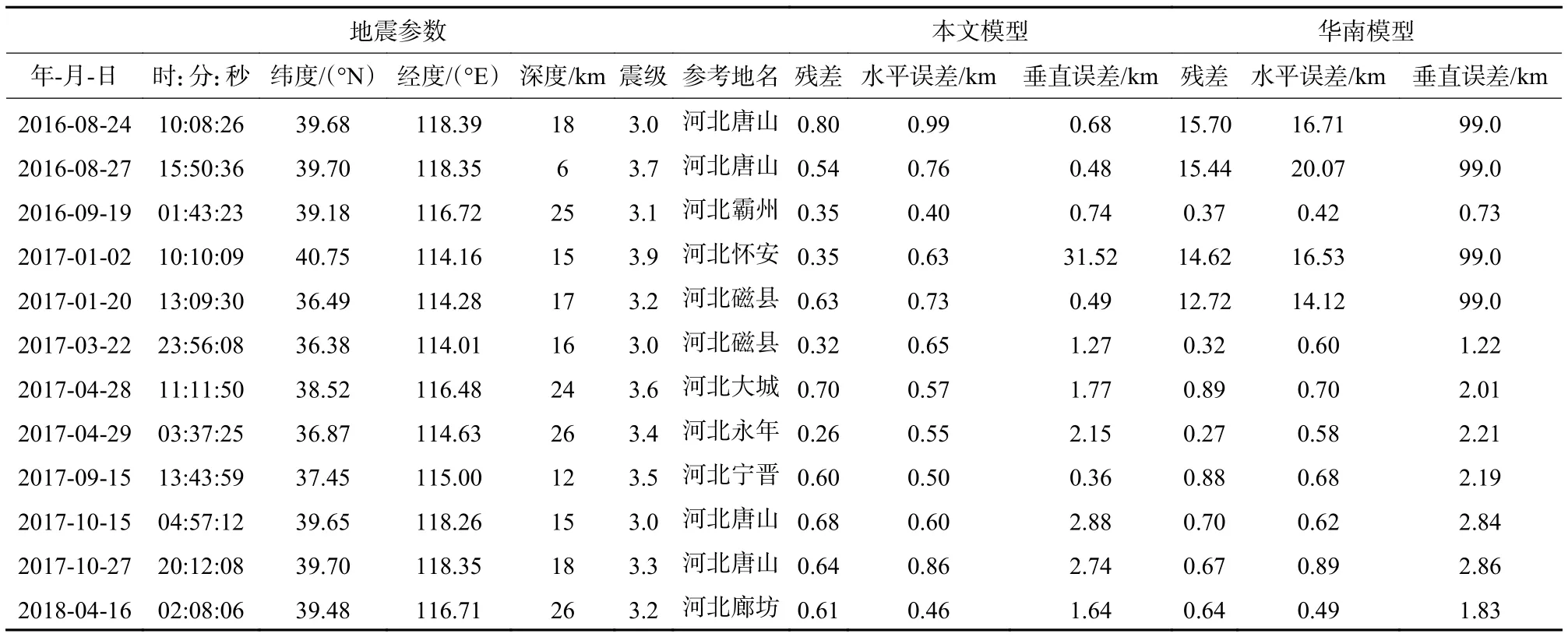

为了考察速度结构对地震定位精度的影响,在crust1.0基础上构建含有松散沉积层的速度模型(表2)。使用Hypo2000方法对华北盆地2015—2018年27个M3.0以上地震事件进行重新定位。在定位过程中,选用相同的台站和震相到时,分别采用本文模型和华南模型(表3),并将定位结果进行对比(表4)。从表4可以看出,在删除残差≥10的错误数据后,基于沉积层模型和对比模型的定位残差均值分别为0.46 s和0.51 s,水平误差均值为0.68 km和 0.73 km,垂直误差均值为2.05 km和2.23 km。结果表明,沉积层模型可显著改善华北盆地地震定位的精度。

图 3 利用SAC软件拾取直达波及地表反射波到时

图 4 研究区地壳300 m平均速度分布图

3 结论

收集了2015—2018年首都圈地区M1.0以上地震的波形数据,选取近场井下地震计观测记录,通过拾取直达P波、S波及相应地表反射波的到时并测量其到时差,获得了台站下方地壳浅部300 m的P波、S波平均速度,并分析了波速的水平分布特征。

1)华北盆地沉积层浅部300 m的P波平均速度约1.98 km/s,S波平均速度约0.46 km/s,波速比约4.3。

2)在采用的台站近震波形数据中均显示了2个清晰的直达波和地表反射波,表明在井下摆以上的土层内均没有显著的速度分层。

表 1 研究区域内近地表速度结构部分数据统计

表 2 本文模型

表 3 华南模型

表 4 地震定位结果对比表

续表 4

3)地震定位结果表明,沉积层模型可显著改善华北盆地地震定位的精度。速度模型的不确定性对定位结果有较大影响,同时考虑到松散土层对P波、S波传播的延时性,故须经过大量数据计算与研究获取台站校正值,使沉积层模型更加有效地改善华北盆地地震定位的精度。