合肥盆地东缘北西向断裂活动性

2020-08-14方良好郑颖平杨源源李鹏飞

方良好,郑颖平,疏 鹏,路 硕,杨源源,李鹏飞

(1. 安徽省地震局,合肥 230031;2. 郯庐断裂带中南段重点研究室,合肥 230031)

0 引言

郯庐断裂带苏皖段具有明显的分段活动特征,由北向南活动性逐渐变弱。淮河以北江苏范围内的郯庐断裂带研究程度较高,普遍认为晚更新世晚期—全新世还在活动[1-5];向南穿越淮河至安徽嘉山(明光)一带断裂带,仍然具有晚更新世—全新世活动性,如郯庐断裂带安徽赤山段[6]、淮河以南至女山湖段[7]、浮山段[8]、紫阳山段[9]等段落均发现有晚更新世—全新世断层;明光(嘉山)以南至池河段,郯庐断裂带的新活动控制了一系列线性垄岗状地貌,活动性有所减弱,最新活动时代为中更新世[10];再往南断裂进入合肥盆地后,地貌特征与其北部明显不同,断裂带西支隐伏在合肥盆地之下,东支成为合肥盆地东缘张八岭隆起的盆山边界断裂,该段断裂第四纪活动特征研究程度较低,一般认为具有早、中更新世活动性[11]。

前人在对中国大陆东部新构造和地震构造的研究中,发现NW向断裂在中国东部大陆发育具有广泛性。郯庐断裂带沿线发育有一系列NW向横向断裂,这些NW向断裂往往不及NE向断裂连续、宏伟,但数量众多、断续出现,且具有新生性,对郯庐断裂的新活动有着重要影响[12],是在先存构造基础上于新构造应力场作用下发育的一套与NE向断裂呈共轭关系的剪切破裂系统[12-13]。这些NW向断裂对郯庐断裂带的分段[14-20]、地震孕育和破裂[17,19-20]起着重要的控制作用。合肥盆地东缘发育的这组NW向横向断裂与郯庐断裂带南段相互交切,就属于这样的破裂系统。

1 地质构造背景

合肥盆地位于安徽省中部,东西长约180 km、南北宽约150 km,其基底属于南华北地块的组成部分[21]。合肥盆地是大别造山带和郯庐断裂带共同作用产生的中新生代残留盆地,盆地发育早期受大别造山带影响较大,中后期郯庐断裂带的影响成为主导因素[22]。盆地东缘处于华北板块与扬子板块的结合部位[23],以郯庐断裂带为界,与张八岭-桴槎山隆起相邻[21](图1)。郯庐断裂合肥盆地段为郯庐断裂带南段的组成部分,该段发育有一系列NW向的断裂,他们与郯庐断裂带相截交,在地貌上均有较明显的反映。NW向断裂与郯庐断裂带交汇对本区中强地震的发生具有明显的控制作用,如1868年定远南MS5½地震就发生在这两组断裂的交汇部位。另外,姚大全等在盆地东缘桥头集附近进行第四纪断层活动习性研究时发现,与郯庐断裂截交的NW向断裂第四纪以来,甚至晚更新世以来曾发生多次构造变形事件[24]。但中国地震局地质研究所认为桥头集-东关断裂最新活动时代为中更新世①中国地震局地质研究所. 安徽芜湖核电站芭茅山厂址可行性研究阶段地震安全性评价报告[R]. 2007.,两者结论不一致。虽然该断裂晚更新世以来是否活动有待商榷,但可以判定其在第四纪时期曾经活动过。

图 1 合肥盆地东缘地质构造图

根据1∶20万地质构造图和断裂影像特征,在盆地东缘选取了4条规模较大、线性特征较明显的断层作为本次研究的对象,编号为F1~F4(图1)。

2 断层活动地质剖面特征

第四纪以来构造活动强烈的地区,如中国西部地区,断裂在地表的形迹明显,其最新活动切穿了新地层,可以通过对断层上覆地层以及被断错地层的年龄来限定其活动时代。本文研究的地区是中等强度地震活动区[25-26],断裂第四纪以来,尤其是晚第四纪以来活动不甚强烈,再加上研究区风化作用较强,人类活动改造明显,断裂活动的地表形迹很难保存,往往只能通过基岩区采石场、路堑边坡等人工露头来确定断裂的形迹以及其活动性。

为了确定这组NW向断裂最新活动特征,我们对断裂经过的采石场、工程剥离剖面进行了详细的追索,发现了多个典型的断层剖面,并采集了地层OSL年龄样品和断层泥ESR年龄样品。

2.1 F1断层剖面

F1整体走向NW,沿蚌埠隆起东北缘向南东方向展布,与郯庐断裂带相截交。为确定该断裂第四纪以来的活动情况对其进行调查。在朱家洼附近一个采石场内的断层剖面(图2,位置见图1a中剖面Ⅰ)中发现,断层破碎带发育在元古代石英砂岩中,宽0.3~0.5 m,由岩石碎块及粉末组成,胶结程度低,沿断面可见厚约1 cm的柔软断层泥,取断层泥ESR年龄样品(H10-ESR-1),测试结果为(585±95)ka。

图 2 朱家洼附近F1断层剖面(镜头朝向NW)

2.2 F2断层剖面

F2整体走向NW-NNW,对现代地貌有一定的控制作用,表现为较明显的线性地貌特征,在界牌乡东沿NW向长条状低山的西南缘展布(图3)。

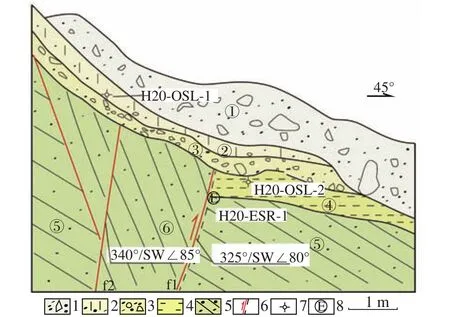

在梅山附近的采石场内见F2断层剖面(图4~5,位置见图1a中剖面Ⅱ),剖面地层描述如下:

层①:灰色人工堆积层,由岩石碎块、砂、土等混乱堆积;

层②:浅棕色粉土层,成分较均匀,底部含少量碎石,厚0.4 m左右;

层③:土灰色含砂碎石层,由碎石、小角砾、砂组成,有一定的成层性,厚0.5 m左右;

层④:土黄色亚粘土,成分较均匀,整体较致密,厚 0.3~0.7 m;

层⑤:棕红色砂岩,岩层较完整,倾角较缓;

层⑥:棕红色砂岩,受断层活动影响,岩层较破碎,倾角较陡。

图 3 界牌乡东F2断层地貌(红色箭头指示断层位置)(镜头朝向E)

图 4 梅山附近F2断层剖面照片(红色小箭头指示断层位置)(镜头朝向NW)

图 5 梅山附近F2断层剖面素描图

断层剖面中,F2发育在白垩纪砂岩中,由2条NW向断裂(f1和f2)组成,其中f1具有逆断层性质,沿断面发育有厚几毫米至1 cm的断层泥;f2向上分叉成2支断层,断面较光滑,可见近水平擦痕,指示左旋运动,有一定逆断分量。f1和f2之间宽约1.5 m,受断层活动影响,它们之间的砂岩较破碎,倾角也较陡。调查发现,f1错断了层⑥(砂岩)和层④(亚粘土),使得层⑥和层④呈断层接触,而其上覆的层③和层②较连续,未见断层扰动迹象,因此,f3的最新活动时代应在层④和层③之间。由于层③为碎石层,很难采样,因此在层②的底部和层④顶部分别采集了光释光样品H20-OSL-1和H20-OSL-2。其中,H20-OSL-1 测年结果为(106.75±4.75)ka;H20-OSL-2在实验室内没有信号,所以未能给出测年结果。另外,沿f1断面发育一层较新鲜的断层泥,经采集断层泥ESR样品H20-ESR-1进行测试,结果为(207±20)ka。

2.3 F3断层剖面

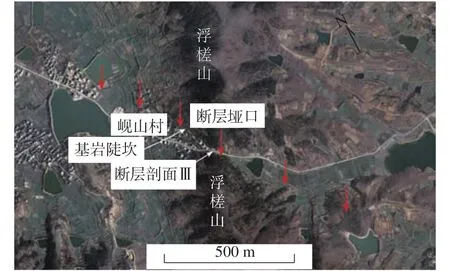

F3位于合肥盆地东缘桴槎山北端,断层活动错断了山体,形成断层垭口,垭口中的公路剖面较完整地揭露出该断裂,断裂向北西方向延伸,在岘山村附近形成长400 m左右的NW向基岩陡坎(图6)。

图 6 岘山村附近F3断层影像图(底图来源Googleearth)

岘山村附近,在公路路堑两侧元古代灰色片岩中见2条NW走向的逆断层f1、f2。f1倾向SW,f2倾向NE,二者显示对冲特征,相距约30 m。沿2条断层皆形成厚约1 m的断层破碎带(图7,位置见图1a中剖面Ⅲ)。其中,f1断面光滑呈镜面,见近水平擦痕,指示左旋运动,紧贴f1断面还形成2 cm厚的棕红色断层泥和4 cm厚的黄褐色断层泥,断层泥较新鲜,其中棕红色断层泥较黄褐色断层泥更细腻、柔软(图7B),沿该层采集了断层泥ESR样品H23-ESR-1。由于样品在实验室内没有信号,所以未能给出测年结果。但结合断层地貌及断层泥的细腻、柔软特征,判断该断裂应为第四纪早、中更新世断裂。

2.4 F4断层剖面

前人一般将F4称为桥头集-东关断裂,断裂整体走向NW,主体呈隐伏状,但在桥头集以及巢湖附近有剖面出露。肥东县桥头集陈家洼采石场内,从北向南见该断裂的多条断面(图8,位置见图1a中剖面Ⅳ)。剖面中,5条断层(f1~f5)切割白垩纪棕红色砂岩、砂砾岩、泥砂岩等,其中f1、f2、f3之间为宽3~4 m的断层破碎带,f1断层面上近水平擦痕明显,沿断面还形成断层泥,取断层泥ESR样品AnH070104,测试结果为(480±50)ka①中国地震局地质研究所. 安徽芜湖核电站芭茅山厂址可行性研究阶段地震安全性评价报告[R]. 2007.。

3 断层活动浅震剖面特征

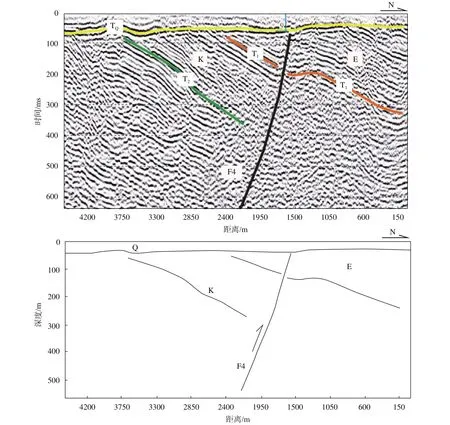

为了查明F4断层在第四纪地层中的发育情况,在肥东南跨F4布设1条长约4.4 km的浅震测线(图9,位置见图1测线C1)。所采用的观测系统和参数为:采样长度1 s、采样间隔0.5 ms、M18/612型可控源激发、道间距2 m、炮间距10 m、160道接收、16次覆盖。

图 7 桴槎山北端F3断层剖面(镜头朝向SW)

图 8 桥头集附近F4断层剖面(中国地震局地质研究所,2007)

图9 为地震勘探的时间剖面和地质解释剖面。时间剖面中TQ的反射能量较强,界面较清晰,能够很好地追踪,总体呈近水平形态展布,由时深转换关系可知,测线经过地段的TQ埋深为30~45 m。根据区域基岩地质图,测线北段下伏基岩为古近纪地层,南段为白垩纪地层。基岩内部地层变化很大,根据反射波组特征和断层判别依据,可清晰地解释出断层F4。F4在剖面上倾向南,表现为逆断层性质,其可分辨的上断点位于测线桩号1 560 m的下方,埋深约为39 m。F4可分辨的上断点断错至TQ底界,但上覆TQ界面呈近水平形态展布,构造扰动迹象不明显。

合肥盆地第四系分布虽然广泛,但除个别地段外,总体厚度较小,据钻孔揭露仅10~50 m,如合肥将军岭149钻孔第四系厚仅16 m,肥东县151钻孔厚39 m,153钻孔厚42 m,170钻孔厚42 m①安徽省地质局区域地质调查队. 中华人民共和国1:20万(合肥幅)地质图及区域地质调查报告[R]. 1979.。本次工作的浅震测线TQ埋深为30~45 m,与该区第四系厚度吻合,因此推测时间剖面揭示的TQ反射波来自第四系底界面(图9)。

图 9 跨F4测线时间剖面及地质解释剖面

4 结论及讨论

本次调查所揭示的剖面中,断层带内物质胶结程度低,沿断面发育有断层泥,断层泥ESR测年结果分别为(585±95)ka、(207±20)ka 和(480±50)ka,说明这组NW向的断裂中更新世有过活动。根据浅层地震勘探结果,结合测年结果以及本区的中强地震活动构造背景[25-26],我们认为这组NW向断裂的最新活动时代为中更新世。

合肥盆地东缘NW向横向断裂的第四纪活动情况与断裂所在地区的新构造环境有关。盆地东缘地貌由低山-丘陵、岗地、平原组成。新近纪以来,本区构造活动十分微弱,普遍缺失新近系和下更新统,第四系厚度一般为几米至数十米;地貌上呈老年地貌形态,断裂虽有一定的线性影像特征,但没有明显的水平或垂向错动的地貌表现。尽管断层泥测年结果表明断裂在中更新世有所活动,但其活动强度不大。

郯庐断裂带合肥盆地段是郯庐断裂带南段的一部分。据野外探测结果、历史与现代地震活动性,普遍认为南段总体活动较弱,没有超过MS6.0以上的地震记载,大部分地段活动时代被鉴定为早中更新世[20]。杨源源等在合肥盆地北部的池河一带对郯庐断裂带进行研究,认为该段最新活动时代为中更新世[10];秦晶晶等对郯庐断裂带合肥盆地段的重要分支断裂进行研究,认为其最新活动时代为早、中更新世[11]。本文中NW向断裂中更新世有过活动与郯庐断裂带合肥盆地段的活动性基本一致。这组NW向断裂与NNE向的郯庐断裂一起共同构成中国大陆东部新构造期的一套共轭剪切破裂系统[13],其成因和活动性具有内在的关系。郯庐断裂带是本区规模最大的控制性构造,其活动性对区内其他断裂具有重要影响。郯庐断裂带南段活动性明显减弱,一般认为最新活动时代为早、中更新世[10-11,27],受其影响,与它呈共轭关系的NW向断裂最新活动性也较弱。

致谢 野外工作得到了中国地震局地质研究所宋方敏研究员和杨晓平研究员的指导,文中OSL样品由中国科学院地球环境研究所测试,ESR样品由中国地震局国家重点实验室新年代室测试,在此表示感谢。