基于“双一流”大学建设的重庆高校科技基础条件资源建设策略研究

2020-08-14曾琼

曾 琼

(重庆生产力促进中心,重庆 401147)

科技基础条件资源是高校、科研院所和企业等(以下简称“资源单位”)拥有的科技人力资源、财力资源和物力资源等,包括研发人员、研发经费、科研仪器设备、研究实验基地和生物种质资源等[1]。科技基础条件资源是各创新主体顺利开展研发活动的基础和保障。“双一流”建设是国家对高等学校实施“211 工程”“985 工程”“优势学科创新平台”和“特色重点学科项目”等重点建设后提出的统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案。“双一流”建设是提升我国高等教育总体发展水平,实现从教育大国向教育强国转变的重要举措。2015 年国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》和2017 年6 月重庆市《关于加快高校特色发展推进一流大学和一流学科建设的实施意见》中都对提升高校科学研究水平和推动科技成果转化方面明确了建设任务,重庆还将高校科学研究作为当地加快高校特色发展、推进 “双一流”建设的主要目标之一。科技基础条件资源的建设水平反映了高等学校的研发能力,是研发水平高低的基础。充分掌握高校科技基础条件资源建设状况、存在的问题,才能准确把脉各高等学校的研发基础和能力,才能确保科技基础条件资源建设措施和政策的制定更加科学合理。因此,研究重庆高校科技基础条件资源的建设现状及发展策略,具有重要的实际意义。

1 文献综述

现有研究中,针对“双一流”和科技基础条件资源建设的研究较多,但是却鲜有将二者结合起来的。张丹[2]对法国创建世界一流大学的改革和实践策略进行了详细介绍,为我国“双一流”建设提供了启示。王建国[3]认为,建设中国特色世界一流大学需要高校、政府和社会共同发力。刘尧[4]指出中国特色的世界一流大学建设,既要居于国际学术前沿,培养具有全球视野和国际影响力的人才,又要立足国情,为中国社会经济发展做出贡献。梅雄杰等[5]认为现有 “双一流”建设评价体系存在本体理论基础薄弱、评价过程不科学和评价对象不明确等不足,需要进一步研究 “双一流”建设评价体系的本体理论,探索科学的一流大学与一流学科建设模式,形成以国家、社会需求为价值导向的评价体系。林岚涛[6]对四大榜(《美国新闻与世界报道》U.S.News 排名、《泰晤士高等教育》THE 排名、英国 QS 排名和上海交通大学 ARWU 排名)世界一流大学排名评价指标体系进行了详细介绍,为中国大学奔一流提供指导。褚照锋[7]、孙淳[8]基于部分省市“双一流”建设文件的分析,对地方省市建设“双一流”的策略作了思考。关于科技基础条件资源建设或者配置的研究也不少,主要都是利用国家科技基础条件资源调查数据对相关省市的科技基础条件资源状况进行分析,如李金根[9]基于安徽省科技基础条件资源的调查数据,对安徽省科技基础条件资源的拥有现状及其共享利用中存在的问题进行了全方位剖析,提出了解决共享利用中存在的问题的对策措施。石蕾等[10]基于国家重点科技基础条件资源的调查数据对我国东北等7 大区域重点科技基础条件资源配置的现状与问题进行细致分析,并提出如何优化布局我国重点科技基础条件资源的对策。将“双一流”与科技基础条件资源建设结合起来的研究目前基本上没有,略有一点相关性的研究是“双一流”建设方案推出以前部分学者针对高校科技基础条件资源建设的一些研究成果,如:江永真[11]认为高校科技基础条件平台建设应着重从管理机制、资源共享等方面推进;张启翔[12]指出科技创新平台建设是推进高水平研究型大学建设的重要举措;曹亮等[13]对高校科技基础条件平台的主要类型及特点、运行机制和存在问题进行了介绍,并提出了相应的建设对策。

当前的文献为本文研究奠定了重要基础,但仍存在以下不足:一是已有文献主要针对“双一流”建设或者科技基础条件资源建设相关研究展开,没有将二者很好地结合起来;二是针对性不足,目前尚未找到专门针对重庆“双一流”建设的文献。为此,本文根据科技基础条件资源调查数据及高校研发活动调查年报数据,深入剖析当前重庆高校特别是“双一流”高校科技基础条件资源现状及存在的问题,提出适合重庆“双一流”建设的科技基础条件资源建设策略。

2 国内建设要求

2017 年,国家三部委(教育、财政和发改委)联合发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》和《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,我国首批一流大学建设高校和一流学科建设高校得以确定,分别为42 所(A 类36 所,B 类6 所)和95 所。虽然国家没有发布“双一流”建设名单遴选的具体标准,但据公布的名单发现,国家首批一流学科认定标准大致包括3 条:一是教育部第四轮学科评估结果,排名前2 名或前2%优先进入,百分位排名是根据学科参评数确定的;二是国家科技奖项,5 年内获国家自然科学二等奖及以上、科技进步或技术发明一等奖及以上所依托学科;三是国际指标,ESI(基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,ESI))前1‰学科、QS(英国教育组织(Quacquarelli Symonds)世界大学排名)前50 名学科等。三者居其一,即可进入建设名单。一流大学认定标准大致有两条:一是学校拥有众多一流学科;二是在国家战略布局上具有重要作用。

自国家发布 “双一流”建设方案来,各省市也陆陆续续颁布各自的“双一流”建设文件,部分省市如上海、广东和浙江还较国家先行一步出台政策。从各地推进建设的具体评价指标看,也主要包括两类:全国学科评估排名和全球学科排名ESI,其中具备较好的国际影响力的通常是ESI 排名前1%的学科领域,而达到了国际较高水平的则通常进入了ESI排名前1‰。而ESI 是评价学术水平及影响力的工具,评价指标主要选取高校发表论文的相关情况,如论文数、被引频次和高被引论文等。全国高校学科评估包括4 个一级指标,“科学研究水平”是其中一个,指标包括科技人才如两院院士、长江学者、杰青基金、973 首席,也包括重点实验室、工程中心等基础设施,以及成果方面的评价指标如论文(主要是高被引论文)和承担国家级科研项目情况。

3 国际评价标准

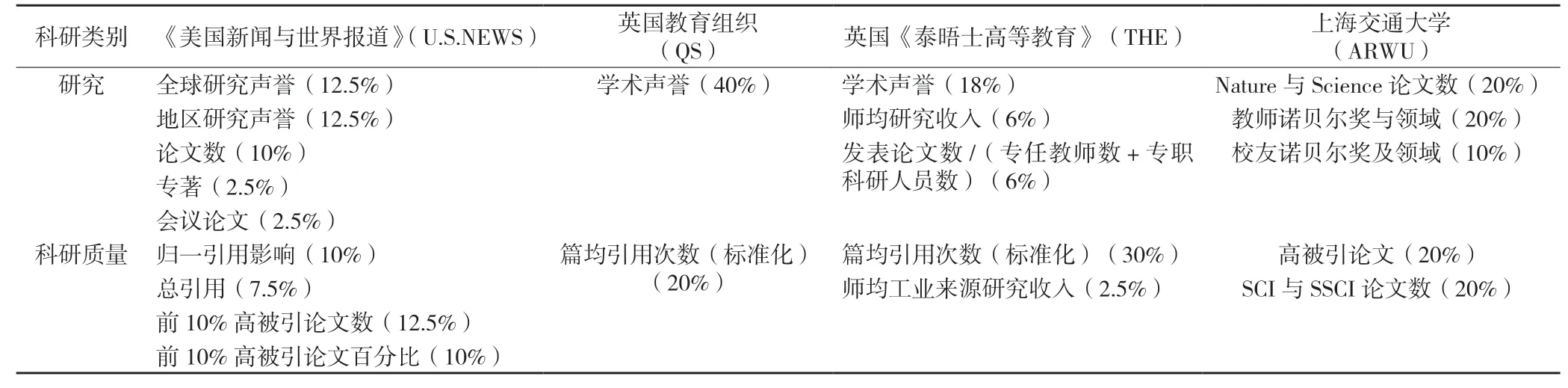

一流大学评价在国际上并没有统一的标准,全球发布大学排行榜的机构也较多,但是从具体设置的指标来看,研究实力和研究成果是主要评价内容。以《美国新闻与世界报道》(US News and World Report)世界一流大学排行榜(简称U.S.NEWS排名)、英国《泰晤士高等教育》(Tmes Higher Education world)世界大学排名(简称THE 排名)、英国教育组织(Quacquarelli Symonds)世界大学排名(简称QS 排名)、上海交通大学世界大学学术排名(Academic Ranking of WorldUniversities)(简 称ARWU 排名)评价指标为例,科学研究水平指标权重介于60%~90%之间(表1),其中ARWU 排名基本上是以“学术论英雄”,虽然明确“科研成果”的指标权重只占40%,但是“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数”和“各学科领域被引用次数最高的科学家数量”是“教师质量”板块的评价指标,实际上就是学校拥有的一流科学家的数量,归为科研方面的评价指标绝不为过。其他3 个评价体系的科研评价内容包括“研究”和“科研质量”两方面,“研究”方面的指标主要包括研究声誉,“科研质量”主要包括研究收入,论文产出及引用情况、产业化应用等[6]。如表1 所示。

表1 四大排行评价体系中的科研评价指标及权重

4 重庆高校科技基础条件资源现状

直辖以来,重庆市高等教育取得了长足发展,普通高等学校由直辖之初的25 所发展到现在的65所,高等教育博士、硕士授权点从无一级授权点(仅有二级学科博士点59 个、硕士点215 个)到博士、硕士一级学科授权点89 个和178 个,博士、硕士专业学位授权点7 个和195 个[14]。但与直辖市和周边高等教育强省相比,重庆市高等教育,尤其是一流大学、一流学科建设存在诸多困难和问题,源头创新能力难以有效提升。

4.1 高校数量相对较少,“双一流”大学更少

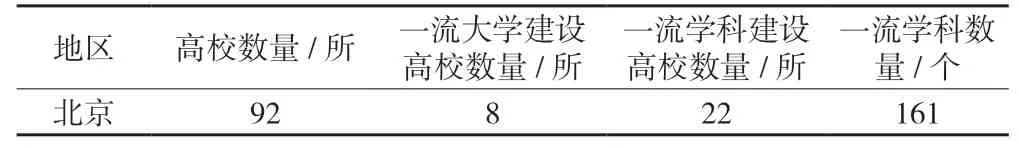

2017 年重庆拥有高校数65 所,仅为广东的43.0%。与相邻省市相比,也仅为湖北的50.4%、四川的59.6%、陕西的69.9%。但与其他直辖市相比,仅低于北京的92 所,高于上海的64 所和天津的57所[15]110。从“双一流”大学分布来看,重庆仅有重庆大学和西南大学2 所,一流学科共包括重庆大学的机械工程、电气工程、土木工程和西南大学的生物学,无论是一流大学数量还是一流学科数量,重庆均远低于上述对比省市[16]。如表2 所示。

表2 重庆“双一流”建设与部分省市比较

表2(续)

4.2 科技人力资源规模和质量有待提升

研发人员是指直接从事研发活动的人员及直接为研发活动提供服务的人员,其数量和质量是衡量研发实力的主要指标之一,也是科技人力资源的主体和核心指标。2017 年,重庆市高等学校研发人员投入9 589 人年,同比增长12.6%。“十一五”期间,重庆市高等学校研发(R&D)人员保持高速增长,年均增速分别达到15.6%;“十二五”以来,仍然保持增长态势,但是增速显著下降,为4.3%。从研发人员学历构成看,2009 年拥有硕士及以上学位以及博士学位的比例分别为61.8%和19.8%,2017 年上升至68.4%和31.5%,10 年来,分别提高了6.6个百分点和11.7 个百分点[15]110-111。但是与对比省市比较发现,重庆除研发人员中博士学位人员占比高于四川外,其余指标均位列末位,如图1 所示。与此同时,重庆高层次人才集聚力也不够,目前重庆在渝院士16 名,其中14 名在高校,全部集中在部属高校和军事院校中,市属地方院校无一有院士驻足[17]。

图1 2017 年重庆与部分省市研发人员比较

4.3 科技财力资源投入偏低

(1)研发经费投入增长明显,但是总量仍然较低。研发经费是指开展研发活动实际支出的全部费用,研发经费投入是测度研发活动规模、评价科技实力和创新能力的重要指标,也是体现科技财力投入的核心指标。2015 年重庆高校研发经费投入19.0亿元,2017 年增加到34.1 亿元,年均增长34.0%,对比省市中,增速仅次于广东位居第二。但是从总量来看,重庆高校研发经费投入总量仍然较低。2017 年仅为北京的18.6%、广东的24.8%、上海的31.2%。与相邻省市相比,也仅为湖北的50.3%、四川的61.1%、陕西的90.6%,在所有对比省市中居末位,如图2 所示。另外从研发资金来源看,政府资金一直是高等学校R&D 经费的主要来源。2009年以来,政府资金规模从5.42 亿元增加到2016 年的13.07 亿元,年均增长13.4%。政府资金占高等学校R&D 经费的比重虽然存在一定波动,但始终保持在50%左右[15]117。与此同时,来源于企业的研发资金占比在一定程度上可以反映高等学校的产学研合作情况,但是重庆近年来企业研发资金占比逐年下降。2009 年以来,尽管企业资金规模从4.48亿元增至2017 年的34.09 亿元,但所占比重却从41.5%降至28.5%,产学研合作呈下滑态势,如图2所示[15]117。

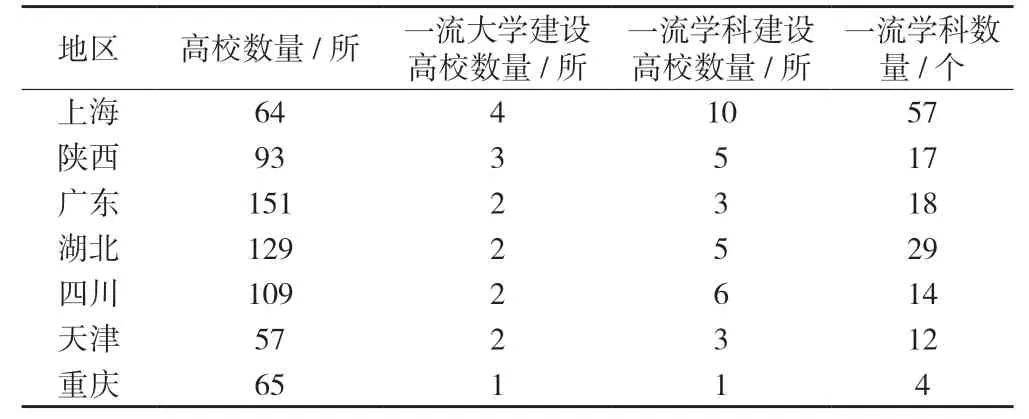

(2)“双一流”专项建设经费投入不够大。从“双一流”专项建设经费已投入和计划投入总量看,重庆市不高。2017 年筹措并投入“双一流”建设的经费5.3 亿元,与广州、上海、北京等省市乃至周边的湖北、四川等省份相比仍然差距较大。从投入资金来源看,渠道比较单一,如表3 所示。欠缺多渠道建设资金投入机制,统筹发展改革委、经信委、科技局、人社等部门资金不够,大部分“双一流”建设资金从现有的教育经费中调结构将导致没有一流学科的高校专项经费减少,不利于重庆市高校学科整体水平的提升[14]。

表3 部分省市“双一流”建设经费投入情况

4.4 科研仪器设备总量及增量规模较小

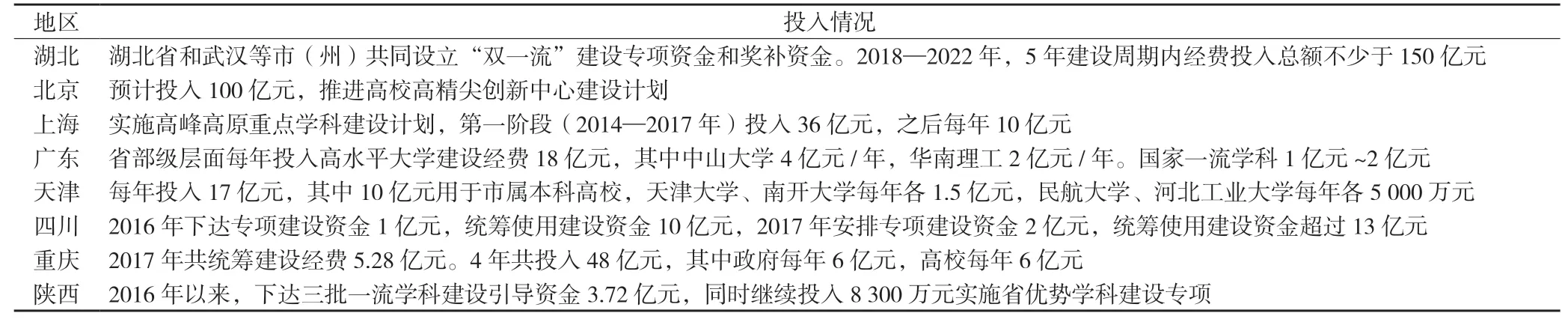

科研仪器设备是科技基础条件资源的重要组成部分,是高校研发活动的基础。截至2017 年,全国高等学校拥有教学、科研仪器设备资源价值4 981 亿元,当年新增599 亿元,其中重庆分别为97.7 亿元和13.2 亿元,均只占全国的2%左右;与7 个省市对比,教学、科研仪器设备资源价值只有近邻四川、陕西、湖北的2/3、1/2 和1/2 左右,与北京、广东、上海的差距较大,分别为他们的21.4%、30.6%和40.9%,与天津的差距稍小,为88.4%;当年新增的科研仪器设备价值与对比省市差距更大,如表4 所示[18]。

表4 2017 年重庆与部分省市教学、科研仪器设备比较

5 重庆“双一流”建设科技基础条件资源发展策略

5.1 寻求国家战略支持,通过引入、合建和自建,让更多“双一流”扎根重庆

(1)积极推动重庆市“双一流”建设策略与以下国家战略的融合。一是推动将西三角区域(西安、成都和重庆)教育协同发展纳入国家战略。在重庆市“双一流”建设上,推动陕西、四川对重庆市的支持与合作机制。二是推动将重庆市“双一流”建设纳入国家一带一路战略和长江经济带战略之中,支持重庆市先行先试,破除一些现有政策框架,发展服务于这两个重大战略的一流大学和学科。三是争取重庆高校进入国家推进的中西部有特色高水平大学建设名录库,获得相应的支持。(2)分步推进引进再造“双一流”建设目标。根据重庆的定位和发展需求,将绿色生态、智能制造、新型服务三大领域的学科作为重庆市建设重点。以5 年为一个建设周期,逐步引入、合建和培育基于重庆发展需要的一流大学和学科。比如2020 以前一流大学由原来的重庆大学1 所增加中国科学院大学重庆学院达到2 所,一流学科由原来的4 个增加到10 个(增加重庆大学的仪器科学与技术,西南大学的教育学,中国科学院大学重庆学院的电子信息、材料科学与工程、环境科学,西南政法大学的法学);到2025 和2030 年,进一步建设西南大学,引入2~5 所一流大学,使得重庆的一流大学分别达到5 所和7 所,一流学科进一步增加至15 个、20 个。

5.2 引进培育优秀研发人员

(1)畅通人才引进渠道。加大人才引进宣传力度。由市政府支持成立国有性质、专业化的“双一流”建设人才猎头公司,在全球人才富集的城市设立工作站,通过和驻外使领馆合作,针对一流学科建设需求,瞄准学科发展前沿,广泛挖掘人才,并提供人才引进便捷服务。(2)建立人才引进资金池,并提高优秀人才待遇。由市、区县政府和大型企业联手设立10 亿元的人才基金,根据“双一流”建设需要,引进两院院士、千人计划、长江学者、杰出青年基金获得者等高层次人才。(3)完善优秀人才培育体系。在“双一流”建设平台上设立院士、专家工作室,打造优秀团队。积极争取增加博士授权单位和博士授权点,扩大拔尖创新人才培育规模。围绕一流学科建设,设立高端人才培育工作站,通过前瞻布局,提早发现、跟踪,重点遴选培养一批熟悉中国国情、学科基础扎实、科研潜力突出的优秀青年人才队伍。选拔派遣一流学科的一流人才到海内外一流大学深造。(4)搭建人才成长台阶。将科研基金和人才项目、专家称号、表彰奖励的规模和覆盖面扩大20%以上;教学成果奖的评选工作参照北京、陕西等省市的做法,由4 年一次改为两年一次,增加设置特等奖,取消三等奖。完善人才成长的层级体系,为人才成长的每一个阶段提供支撑,为“双一流”建设夯实基础。(5)落实和完善创新激励政策。优化相关税收政策,对科技人员发放的激励性奖励给予税收返补政策;参照广东省做法,纵向科研项目经费绩效奖励也不纳入高校绩效工资总额,扩大科研人员成果处置权和收益权,使高校科研人员得到基本收入稳定增长、绩效收益合理增长和成果转化的激励奖励,充分激发高校科研人员的积极性。

5.3 加大研发经费投入保障力度

(1)增加“双一流”建设经费总支出。提高财政教育专项经费增幅,市财政按照年均新增不低于15 亿元的规模连续投入在渝高校“双一流”建设。用好金融杠杆,通过设立基金等方式,用好市场资源,拓展社会资金投入“双一流”建设的渠道。提高一流学科收费标准和政府拨款标准,并将增加的经费用于“双一流”建设。到2020 年,全社会累积投入“双一流”建设的资金不低于100 亿元。

(2)推进科技前沿创新行动,优化“双一流”建设经费支出结构。一是破除撒胡椒面的平均主义思想,寻求点上突破,以点带面。长期建设经费可分层、分类确定投入标准,引导高校有针对性地提档升级。生均拨款经费可向“双一流”学科倾斜。对于顶尖人才引入、平台建设等重大事项可通过“一事一议”确定经费的使用。二是积极对接教育部“高等学校基础研究珠峰计划”,重庆市政府携手高校、企业设立10 亿规模的科研源头创新基金,重点保障“双一流”建设中的基础研究、高技术前沿探索、重大共性关键技术研究,以及哲学社会科学为解决经济社会发展重大理论和现实问题研究等科研活动的经费需求,支持高校面向科学前沿和国家重大需求,强化基础研究和应用基础研究。(3)深化科研制度改革。推动市政府与国家基金委共同设立国家自然科学基金联合基金,同时加大市级基础研究基金支持力度和支持面。按照博士学位授权点高校、硕士学位授权点高校或者A 类学科建设高校、B 类学科建设高校等分类方式,分类核定高校绩效工资总量,建立绩效工资水平动态调整机制。

5.4 布局大科学装置和实验平台

大科学装置和一流的实验平台是集聚人才、产生科技成果、推动“双一流”建设的重要基础。(1)建设重庆科学城。聚集重庆高校、科研院所的科学研究平台、企业研发中心等,建设重庆科学城,聚集人才,打造西部创新高地,为“双一流”建设提供集聚性科研平台。(2)积极争取国家支持,在重庆建设国家级乃至世界级的科研平台,布局大科学装置,对接“双一流”建设,吸引一流人才,开展具有重大影响的科学研究。(3)推进一流实验平台建设。主要包括让更多的国家重点实验室落户重庆、增加科技部、教育部等省部共建实验室在重庆的建设数量,争取在国家实验室布局和高水平国际合作科研平台建设上实现更大的突破。(4)升级改造现有科研平台。对在渝高校国家级平台给予运行经费补助,对获批国家级创新平台的给予奖补,对已有的3 个省部共建重点实验室给予运行经费补助。(5)整合现有高校科研平台资源。围绕“双一流”建设,推动高校联合组建高水平科研平台,实现共建共享共同服务。同时定期开展科技研发创新平台绩效评估。根据科技平台获得的项目、取得的成果,以及成果在市内的转化进行奖励。