泗水中上游地区商代聚落形态初探

2020-08-11孙淇

孙 淇

(南京孙中山纪念馆,江苏 南京 210001)

泗水中上游地区是鲁南的一处重要文化区域,在商代具有独特的考古学文化类型。[1](P67)位于山东南部偏西,其北部与东部为泰沂山脉,西部为京杭运河。区域投影面积约为1.31万平方公里,主要地形为平原和丘陵,整体海拔较低。由于商文化对岳石文化的取代、融合存在一个过程,导致岳石文化在山东各地结束的时间并不完全一致。栾丰实先生认为,泗水中上游地区的岳石文化结束于二里岗上层文化之前。[2]因此,本文时间范围选择在二里岗上层至殷商末期。

聚落考古常用于研究聚落空间的历时性变化,以探讨社会结构及人地关系等方面的问题。[3]近年来,运用GIS和其他量化分析方法,成为目前聚落考古的趋势之一。[4]GIS具有强大的空间与数据分析能力,在研究聚落群聚、等级划分、选址、区域考古模拟等方面有独特优势。[5]因此,本文使用ARCGIS软件观察商代泗水中上游地区的聚落群聚及空间分布情况,划分聚落等级,尝试分析不同阶段聚落形态变化的原因。限于考古材料,本文主要研究宏观聚落形态的变化。

图一 泗水中上游地区位置图

文内涉及的遗址资料均来自发表的调查发掘简报、正式报告以及《中国文物地图集·山东分册》。遗址的坐标数据来源是Google地图。古河流资料来自《水经注》与《中国历史地图集》(第一册)。

一、商代聚落形态的变迁

经过调查发掘的商代遗址有194处,包括墓葬至少15处,聚落182处(除部分仅发现墓葬的遗址外,其余遗址均看作聚落)。其中,172处聚落有面积数据,面积总和547万平方米,平均面积3.2万平方米。

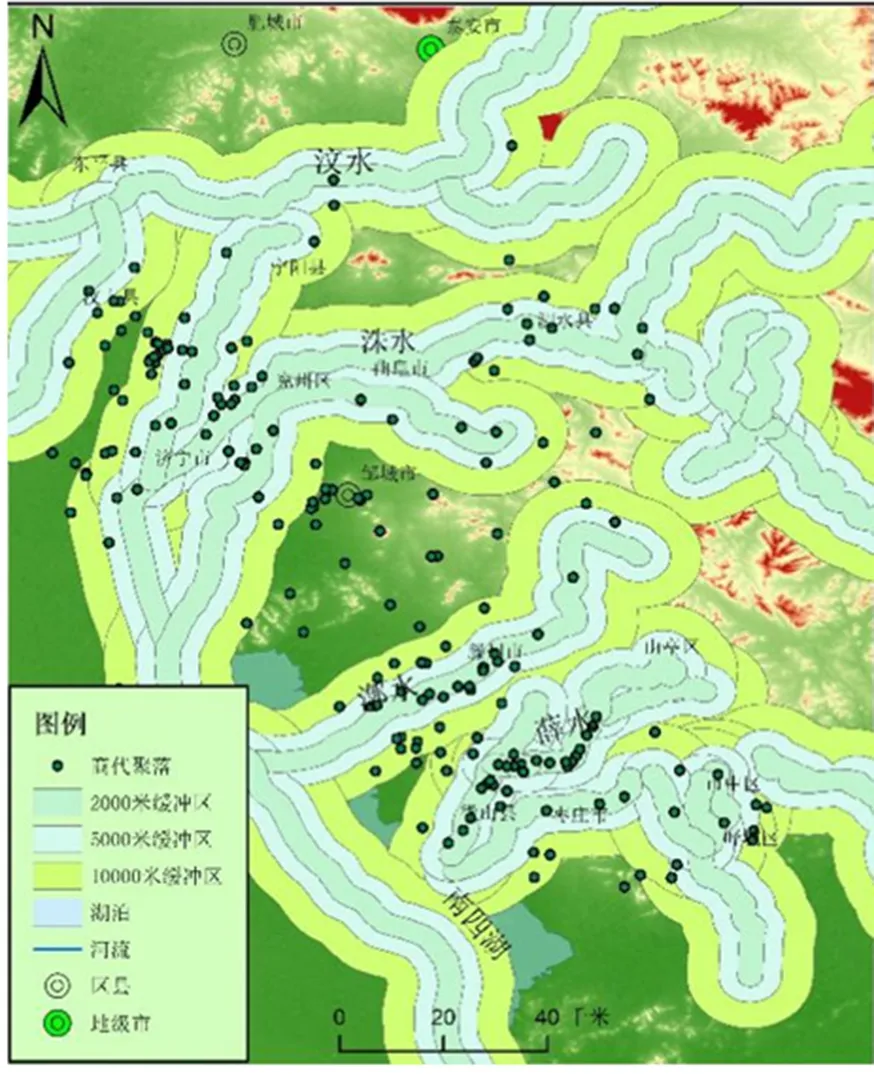

图二 商代聚落及出土青铜器分布总图

根据河流缓冲区和聚落高程数据,过半的聚落分布在5千米的缓冲区内,有16%的聚落分布在缓冲区外,有85%的聚落高程在100米以下,说明聚落多选择在近河流的平原地区。泰森多边形显示,单个聚落资源域较小,群聚现象明显。跟据图二、图三,聚落集中分布在三处区域。以泗水西北部(下称汶泗聚落群)及漷水、薛水流域(下称漷薛聚落群)聚落分布最密集,另外一处位于洙水上游(下称洙水聚落群)。汶泗聚落群聚落与墓葬共61处,面积总和187万平方米,平均面积3.1万平方米;洙水聚落群,共有13处聚落,1处墓葬,面积总和17万平方米,平均面积1.3万平方米;漷薛聚落群共有64处聚落,8处墓葬,面积总和250万平方米,平均面积4.2万平方米。

图三 商代聚落泰森多边形

三个群体均有青铜器出土,漷薛聚落群的前掌大遗址及周围出土最多,是商代山东甚至皖北、苏北出土青铜器最密集的区域,[6](P106-107)群内应出现了明显的等级分化。从数据上看,前掌大遗址所在漷薛流域的聚落群规模,大于泗水流域其他区域的聚落群,在泗水流域应当处于核心地位。

笔者通过对区内出土器物进行型式划分,结合中原地区的商代分期,与学者对山东地区商文化的研究,[1](P52-68)[6](P103)[7][8](P117-153)将商代的泗水中上游分为三期(一期大致相当于白家庄期至殷墟一期,二期大致相当于殷墟二期,三期大致相当于殷墟三、四期)。[9]限于材料,大部分遗址无法进一步分期,故笔者仅对分期较明确的遗址讨论,对比三期聚落形态的变迁。

由于单个聚落的面积变化不明确,笔者根据特殊遗迹、遗物现象,对区内聚落分级。特殊遗迹主要包括了城址(夯土建筑)与大型墓葬等,特殊遗物主要包括了铜礼器、玉器等。铜器尤其是青铜礼器、玉器通常出现在高级别的墓葬或聚落中,或用于宗教等特殊的活动;青铜器形制与铭文可以反映聚落之间的交流和联系,亦可用于族属研究;大型夯土建筑往往与宫殿相联系,是一种以统治阶级为中心性的营建活动,可用来讨论高等级的聚落分布。[10]具体分级如下:有界隔性设施且有青铜酒器、青铜兵器、玉器等出土的,或有高等级墓地且出土有青铜酒器、青铜兵器、玉器等的遗址,为第一等级聚落;仅出土青铜酒器、青铜兵器、玉器等的遗址,为第二等级;未发现特殊遗迹与遗物的为第三等级。

图四 商代聚落河流缓冲区分布图

图五 商早期聚落及青铜器出土地点分布图

(一)商早期的聚落形态

商代早期共有28处聚落与墓葬,可以分为南北两个群体,分别位于洙水和薛水流域。北部洙水聚落群共有聚落12处,南部薛水聚落群有12处聚落和墓葬。薛水聚落群均在薛河5千米缓冲区内,其中9处在2千米缓冲区内;洙水聚落群距离河流则相对较远,仅有1处位于2千米缓冲区内,4处位于2到5千米缓冲区内,6处位于5到10千米缓冲区,另有3处聚落在缓冲区外。薛水聚落群对水源需求更大,似乎说明他们有更多的人口以及更多、更专业的生产活动,群内聚落交流也更为密切。

洙水聚落群尤以济宁西北部,包括潘庙、凤凰台等聚落周围分布最密集,其他聚落散布在洙水、泗水两侧。根据这一时期的发掘调查,基本不见青铜器和玉器等特殊遗物的出土,从几处遗址的发掘情况看,应当均为一般聚落。其中,潘庙遗址包含的遗迹较为丰富,包括窖穴、灰坑、房屋、墓葬、水井等遗迹,遗物主要包括了陶器、石器、骨器等,发现了少量铜镞与卜骨,反映了居民的渔猎、军事和宗教活动,可划为二级聚落;凤凰台遗址发掘面积较小,主要遗迹为灰坑与灰沟,遗物则是陶器、石器和骨器等;玉皇顶调查总面积约20万平方米,实际发掘中商代遗存少见,主要遗迹为水井,遗物为陶器、骨器等。[11-13]故从已知发掘情况推测,商早期此聚落群潘庙遗址等级最高,为群内的中心聚落。

薛水聚落群前掌大遗址发现了聚落的壕沟遗迹,另外发现一座残墓,出土有觚、斝、爵、戈、钺、削、镞等青铜器和玉柄形器,器物形制同郑州铭功路M4的青铜器相近。[14]仪仗器、礼器、兵器的发现表明墓主人应具有较高的地位,其周围如轩辕庄、吕楼、大康留等墓葬均有青铜容器出土,[8](P133)为同期最密集的区域。显示了高等级人群的集中,等级明显高于北部的洙水聚落群,前掌大地区应为商早期鲁南地区的核心,其性质可能是一处商王朝设在鲁南地区的前沿阵地,前掌大遗址为一级聚落,轩辕庄、吕楼等出土青铜器的遗址应为二级聚落。其他区域聚落零散分布,未见特殊遗迹与遗物。在商早期之前泗水中上游地区为岳石文化,商人还未进入,仅分布于鲁北大辛庄遗址周围,[6](P104-105)进入白家庄期后,鲁南地区开始成为商王朝的经略重点。

(二)商中期的聚落形态

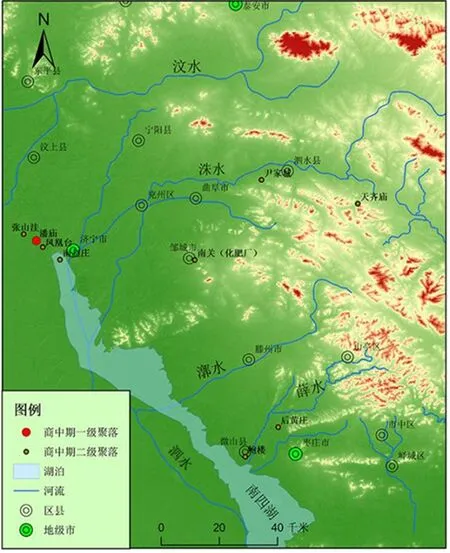

图六 商中期聚落分布图

中期数量大减,总共有9处聚落,总体分为南北两部分,群聚现象不明显,聚落在空间分布上较为分散,洙水与薛水流域聚落群都出现了不同程度的衰减,尤其是南部的薛水流域衰减明显,仅有2处聚落,前掌大遗址消失,不见高规格的遗物和遗迹现象。而潘庙、凤凰台所在的洙水下游地区聚落数量亦减少明显,仅剩4处,潘庙应当继续作为群内的一级聚落。总体来看,这一阶段泗水中上游地区商文化呈现衰退状态,没有出现具有控制力的中心聚落。

图七 商晚期聚落及青铜器出土地点分布图

(三)商晚期的聚落形态

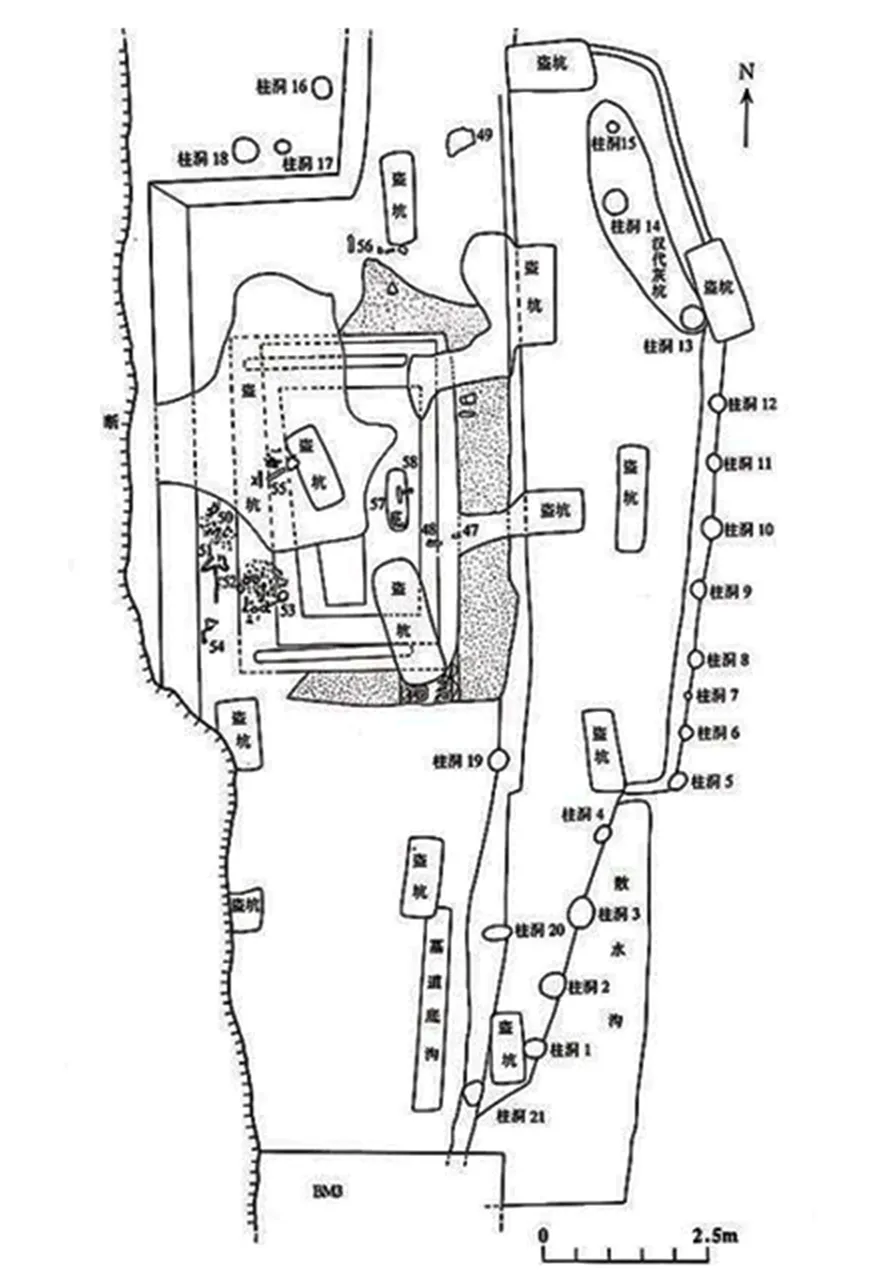

图八 前掌大墓地平面图(采自中国社会科学院考古研究所:《滕州前掌大墓地》,北京:文物出版社,2005年,第5页。)

晚期数量增多,共有16处聚落与墓葬,群聚现象与特殊遗存再次出现。其中,12处遗址有铜器出土,多为墓葬,集中分布在东部的洙水上游、北部的邹城地区以及南部的漷水和薛水流域,洙水下游聚落群则更加衰弱。南部聚落群紧邻河流分布,5处分布在2千米缓冲区内,2处分布在2到5千米缓冲区内。北部与东部的群体距离河流则较远,位于邹城地区的6处遗址均不在泗水10千米缓冲区内。

图九 前掌大BM4平面图(采自中国社会科学院考古研究所:《滕州前掌大墓地》,北京:文物出版社,2005年,第57页。)

前掌大遗址作为中心聚落再次出现,高等级聚落分布范围扩大至漷水流域。漷水流域有3处遗址出土有青铜器,金庄和辛绪均出土了带有铭文的铜鼎,级索龙堌堆青铜器出土较多,包括了鼎、爵、铃各一件和戈四件,发现了“子”字族徽铭文。薛水流域发现遗址共4处,前掌大仍然是出土最多铜器的遗址,墓地经过规划规格很高,被前掌大村分成南北两区,北区墓地又称之为“河崖头”墓地。目前发现的所有大型墓葬均在北区,共有12座大型墓葬,包括3座双墓道大墓和9座单墓道大墓,发现了较多带有“史”字族徽的青铜器。[15](P56-73)村南发现4处墓地,经过发掘的有“南岗子”、“村东南”和“于屯北”墓地,共发掘100余座墓葬,多随葬陶器,同样发现大量“史”及少量“戈”“子”字族徽和鸟形族徽的青铜器。[16]综合墓葬的规模与随葬器物,北区墓葬等级明显高于南区,所见族徽以“史”字为主。南区中,“南岗子”墓葬等级最高,铜器出土数量与质量均高于其他墓区。发掘的21座铜器墓中,“史”字族徽占14座,比例远高于区内其他族徽;“于屯北”墓地出土族徽种类丰富,以鸟形最多,并且在墓葬形制上“于屯北”墓地与“南岗子”“村东南”墓地也有一定的差异,王文轩先生认为是不同族属的体现。结合墓地的等级,“史”族在前掌大遗址中应占有核心地位。[17]

前掌大BM4有南北两条墓道,墓葬之上发现夯土建筑遗迹,墓室为二椁一棺,被盗扰严重,但仍出土有车马器、玉器,兵器和大量海贝,另外还出有原始瓷器、印纹硬陶等外来器物,[15](P56-61)足见墓主人地位之高。结合出土的大量“史”字族徽青铜器,推测前掌大应为商晚期商王朝在此地区所设的一处统治中心的贵族墓地,[18]或者说是商“王国”在鲁南地区所设“方国”的贵族墓地。前掌大的高等级晚商大墓以及周围发现的铜器墓,说明这一阶段前掌大重新成为了漷水、薛水流域聚落群的一级聚落,龙堌堆、井亭、大韩等遗址围绕在前掌大周围,构成了二级聚落。

与商早期相比,在邹城市和洙水上游,出现新的青铜器集中区域。邹城南关小范围内发现多处墓葬,化肥厂、砖瓦厂和小西苇以及偏西的西丁均有较多青铜器出土,包括了爵、觚、削、罍、戈、觯、弓形器等。[19]化肥厂与砖瓦厂紧邻,调查发掘人员认为在商晚期化肥厂与砖瓦厂可能原为一处遗址。[20-21]虽然南关地区墓葬多出有青铜器,多为酒器与兵器,但在墓葬规模上与前掌大BM4差距明显,因此南关应为邹城地区聚落群的中心聚落,泗水中上游地区的二级聚落。此外洙水上游地区也发现有两处墓葬出土有青铜器,根据商代聚落分布总图,此区域应当也有一处聚落群。结合墓葬规模和铜器组合,寺台共出有3件青铜器,分别是觚、爵和钺,整体风格略显草率。[22]窑堌堆出土有5件青铜器,分别是觚、爵(2件)、尊和觯,其中觚有“史母癸”3字。[23]整体来看,窑堌堆与寺台应为二级聚落。

从出土青铜器的族徽与铭文看,数量与种类较多,但前掌大、西丁、窑堌堆等遗址均发现了“史”字族徽,并且“史”字在数量上也占绝对优势,似乎都暗示了“史族”在泗水流域拥有较大的影响力。集中出土“史”字族徽铜器的前掌大遗址,不但成为商晚期漷薛聚落群的中心聚落,其所在群体再次处于泗水中上游地区的核心地位,北部南关与寺台可能成为邹城地区与洙水上游群体的中心聚落,在整个泗水中上游地区作为次级中心聚落存在。

图十 商晚期泗水中上游地区部分青铜器族徽与铭文(采自燕生东:《泗水流域的商代—史学与考古学的多重建构》,《东方考古》(第4集),北京:科学出版社,2008年,第134页)1.觯(前掌大M14:7);2.鼎(前掌大M21:55);3.卣(前掌大M11:11);4.尊(窑堌堆);5.爵(龙堌堆);6.觚(前掌大BM9:13);7.爵(西丁村M1:1);8.爵(西丁村M1:4);9.鼎(金庄);10.觚(窑堌堆);11.爵(小西苇);12.卣(前掌大ⅢM312:3);13.爵(南关化肥厂);14.觚(南关化肥厂)

二、聚落变迁的原因分析

泗水中上游地区商代早中晚三期所呈现的不同聚落形态与商王朝对此地的经营战略密切相关。据古本《竹书纪年》载:“仲丁即位,征于蓝夷”,“河亶甲整即位,自嚣迁于相。征蓝夷,再征班方。”[24]蓝夷据考证在今滕州昌虑故城遗址附近,[25]班方据考证在今泗水。[26]由于早期采取了战争的强硬方式,商文化因素影响较为明显,在青铜器与陶器上,都呈现出与中原地区商文化相近的文化特征。刘莉先生认为,商人征服鲁南地区后,在此设立了据点以获取重要资源,同时分配青铜器等高规格器物作为回赠。[27]这一时期,蓝夷与班方分别位于薛水与泗水流域,因此呈现出南北两处聚落群的形态。

商中期,泗水中上游地区进入衰弱期,可能与商王朝重心的转移有关。王文轩先生认为,西北边患、鲁北海盐的获取是商王朝放弃汶泗流域的重要原因;[28]陈雪香先生也发现,这一时期鲁北地区聚落数量较多仍保持东进态势,鲁南地区则衰弱明显,她认为这是商王朝对西北边境重点经营的结果。[6](P112)

商晚期聚落数量再次增多,则可能与商末商王征人方有关。据卜辞帝辛有过两次征人方的记录,[29](P282)多数学者认为人方位于商王朝的东部或东南部,王恩田先生、谭其骧先生与孙亚冰先生将人方划在泗水中上游一带,[30-32]方辉先生将其定在鲁北,[33]韦心滢先生将其定在鲁南淮水上游一带,[29](P225-243),另有少数学者将人方定在商王朝的西方。根据卜辞所述征人方的路线,攸地应是商晚期商王朝在东方的一处重要据点。[8](P117-153)[29](P290)后黄庄遗址与井亭遗址出土有“爻”字铭文的青铜器,王恩田先生认为与攸字音近,后黄庄一带即是卜辞中的攸地。[34]燕生东先生认为,这一阶段的商王朝唯有在山东地区最为强势,[35]这也从侧面印证了所征人方在山东地区的可能性较大,故商晚期征人方的行为使得鲁南地区再次成为商文化的重要分布区。

三、结论

商代聚落群聚较为明显,各群之间可能有了较为密切的联系。只有少量聚落选择临近山区,更多聚落选择在近河流的平原地区。发现较多青铜器出土地点以及前掌大晚商大型墓葬,凸显出这一时期的泗水中上游地区社会发展复杂化加剧,以高等级聚落为中心的多级聚落群逐渐发展起来。

商代早期,北部汶泗聚落群内部仍未有高等级聚落出现,南部薛水流域的聚落群开始成为泗水中上游地区的核心区域,前掌大为其中心聚落,区域内多处遗址出有铜器,这样的密度十分罕见。进入中期,整个泗水中上游地区聚落呈现衰退状态,薛水流域核心地位不见。商代晚期后,以前掌大为中心的聚落群再次出现,伴随着高等级墓地的发现和周围地区青铜器的出土,南部漷薛聚落群再次成为泗水中上游地区的核心,前掌大可能成为一处方国的贵族墓地。商晚期邹城南关地区和洙水上游地区此时也有了高等级人群的活动。总之,在商代,社会面貌更加复杂,前掌大遗址成为商“王国”在鲁南地区的统治中心,商王朝对泗水中上游地区经略的变化,导致了各阶段聚落形态的差异。

(因篇幅所限,部分图片的遗址无法一一注明)