我国药用植物遗传资源法律保护探析

2020-08-06杨丽娟耿小童

杨丽娟 耿小童

摘要:指出了目前我国不乏在遗传资源领域开展的相关立法实践和理论研究,但是相关进展并未在药用植物遗传资源保护领域发挥显著的作用,目前我国药用植物遗传资源的法律保护仍然没有摆脱工业文明时代法律保护传统思路的束搏。以生态文明观为指导,建议完善药用植物法律保护体系,针对药用植物遗传资源单独立法;建议建立药用植物遗传资源数据库.以期保护我国药用植物遗传资源,守护自然界生命的底色。

关键词:药用植物;遗传资源;单独立法;法律保护

中图分类号:S762.3 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2020)04-0204-04

1 引言

遗传资源是一种具有独特性和重要性的自然资源,遗传资源的存在赋予了地球上生物资源再生的可能性,把握遗传资源等同于掌握生物资源宝库的钥匙。我国传统医药学和现代医药学的蓬勃发展正是得益于我国种类丰富、品种独特的药用植物遗传资源的支撑。目前我国不乏在遗传资源领域开展的相关立法实践和理论研究,但是相关进展并未在药用植物遗传资源保护领域发挥显著的作用。生态问题的根源是制度的失灵[1]。目前法律保护领域出现的问题从一个侧面反映出,我国遗传资源保护仍然没有突破工业文明时代法律的传统思路和规制手段[2]。以“十九大”报告指出的人与自然生命共同体思想为指导,我国药用植物遗传资源保护亟需转变思路。具体来说,应当以生态文明观为立法指导思想[3],用保护为主的立法思路取代开发为主的立法思路,创新资源保护法律体系和管理体制,确保改革落实到现行资源保护法律中,使得我国资源安全得到法治的有效保障。

2 药用植物遗传资源保护的迫切性及立法实践

2.1 药用植物遗传资源保护面临的迫切性解读

药用植物遗传资源,即来自具有治疗疾病功能、预防疾病功能或保健功能的植物中的,具有实用或者潜在实用价值的遗传材料及遗传信息。我国药用植物遗传资源一方面承载了药用植物自身的基因密码,另一方面将我国中医药治疗技法和研究成果经由物质形式传承了下来。我国中医药体系完备、历史悠久,而中医药疗效的发挥和技术的传递都需要以药用植物作为基础材料,药用植物资源的可再生性也为中医药的创新发展提供了动力。我国药用植物遗传资源的重要价值贯穿中医药发展的不同时间维度,如果药用植物遗传资源进一步流失,则我国中医药的历史演化过程和研究成果无法流传、现阶段的中医药治疗作用无法充分发挥、同时严重威胁中医药进一步发展的可能性。由此可见,我国药用植物遗传资源作为生态系统的重要组成部分,同时也是中医药发展的物质基础,其关键地位不言而喻。

近年来药用植物的需求量不断增长为药用植物规模化培育和种植提供了内生动力,而培育技术的进步也使得部分野生药材的人工种植得以实现,但是目前药用植物的野外获取仍是取得药材的重要手段。在药用植物的生长环节,植物次生代谢产物的积累赋予了植物独特的药用价值,而药用植物生长地域与其有效成分组成之间的对应关系尚不明晰,因此药用植物的野外生长尚不能被人工培植取代,诸如野山参(Panax ginseng C.A.Mey.)、雪莲花(Saussureainvolucrata(Kar.et Kir.)Sch.-Bip.)等药用植物仍保留着高度野生性特征,这意味着在得到有效的研究和保护之前,存在于原生境中的遗传材料是这些物种遗传资源的唯一保存形式。然而在市场的驱动下,人类不科学的采集方式和不考虑植物繁衍能力的过量攫取导致野生植株的大量消亡,而植物个体的大量灭失则直接引发其遗传资源的毁灭。目前获取许多野生植物的药用价值往往是以毁灭整个植株为代价的,如杜仲(Eucommiaulmoides Oliver)、降香黄檀(Dalbergiaodori fera T.Chen)的药用价值存在于茎皮,而紫斑牡丹(Paeoniasuffruticosa Andr.var.pa-paveracea(Andy.)Kerner)的药用价值存在于根,对这些野生植物的大量采集加剧了该物种的萎缩。

可见我国现阶段在药用植物遗传资源保护领域所面临的问题归根结底是萎缩的资源和膨胀的需求之间的矛盾,而目前的立法并不能针对上述具体矛盾进行化解,故无法起到良好的保护效果。目前我国立法的保护客体覆盖面和调整关系分布比较狭窄,立法集中保护野生的、濒危的物种,集中调整资源的惠益分享过程。这种有侧重性的立法在我国药用植物遗传资源保护的初期具有一定的历史合理性,但是随着工业化的推进,市场需求的增加和生态环境的变化给保护工作带来了更为严峻的挑战,《中国植物红皮书》中记载的长白山珍稀濒危药用植物在10年之间从20种上升到34种[4],面临的保护现状较立法实践的初期相比更加紧迫,一些物种在得到研究和开发之前就由于缺乏必要的保护而灭绝,利用具有高度完备性和创新性的法律保护体系和管理体制对抗资源流失的风险迫在眉睫。现阶段我国虽然在药用植物遗传资源保护领域进行了一系列立法实践,但相关实践水平比较初级,达到的保护效果十分有限,资源的流失和萎缩并未得到明显遏制。

2.2 现有药用植物遗传资源保护法律制度梳理

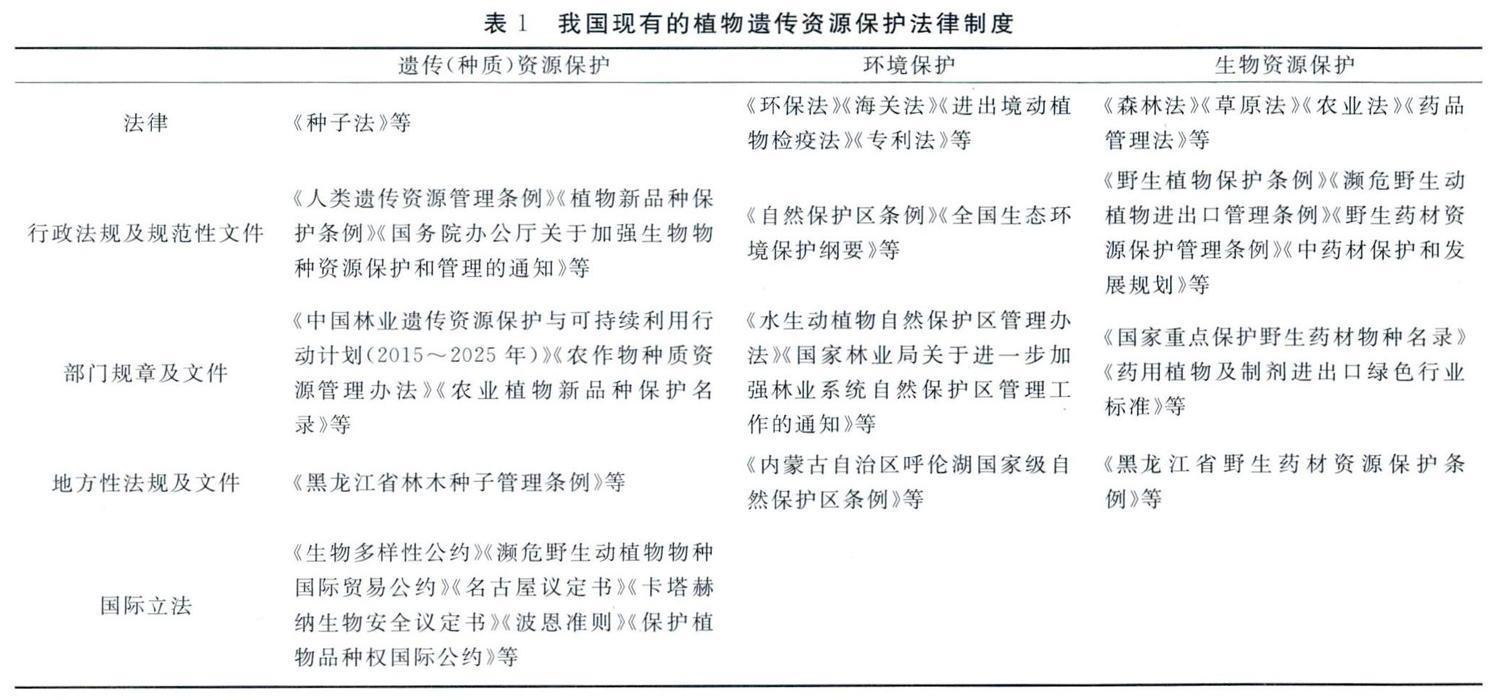

我国现有的药用植物遗传资源保护法律制度根据立法目的不同,可分为以下三类(如表1所示):第一类的共性是保护对象都具有鲜明的信息属性,在这一类目的法律法规中使用的核心概念包括遗传资源、物种资源、种质资源等。这一类立法中的相关措施能有效匹配药用植物遗传资源保护客体的信息属性,但由于这些法律不是针对药用植物遗传资源保护出台的,因此难以与药用植物遗传资源的特点相契合;第二类是环境保护类的法律法規,具体涉及自然保护区制度、专利权保护等内容,这些法律法规在药用植物遗传资源保护领域的贡献主要通过其对原生境的保护、资源转让等内容的规定所表达出来,这类立法虽然不能直接针对药用植物遗传资源进行保护,但起到了辅助和协调的作用;第三类是生物资源保护立法,主要调整包括药材在内的各种自然资源的物质载体,目前我国绝大部分药用植物遗传信息的物质载体都被这一类目的法律制度所调整。但是药用植物巨大的种间差异性使得这一部分立法存在的分散性和不完整性的弊端更加充分地暴露出来。同时由于这部分法律制度着眼于遗传材料保护,在规制手段方面没有挣脱物质性客体保护的桎梏,因而无法取得良好的保护效果。

我国在药用植物遗传资源保护方面参与了多项相关国际条约、协定等。其中CBD《(生物多样性公约》,Convention on Biological Diversity)对遗传资源保护和惠益分享做出了纲领性的安排,《波恩准则》详细规定了ABS规则(Access to and Benefit Sharing,获取和利益分享程序和环节),UPOV(The International Union for theProtection of New Varieties of Plants,国际植物新品种保护联盟)签署的国际公约规定了针对植物品种权的保护,《名古屋议定书》细化了ABS规则。这些国际立法为我国药用植物遗传资源的保护指引了方向。

目前我国仍未出台针对药用植物遗传资源保护的单独立法,不能有效衔接《生物多样性公约》中保护物种多样性的目标。现有的法律制度并非都针对药用植物遗传资源保护制定,但在实施过程中能够直接或间接促进药用植物物种多样性的保护。现阶段这些在立法方面开展的积极有益的尝试能够为承接我国下一步药用植物遗传资源的单独立法指引方向、创造条件。

3 现有药用植物遗传资源保护法律制度存在的问题

3.1 药用植物遗传资源保护没有单独立法与《生物多样性公约》无法有效衔接

目前我国缺少针对药用植物遗传资源保护进行的单独立法,在现阶段药用植物遗传资源保护领域适用的法律制度具有附带性。而目前在遗传资源领域进行的立法不是针对药用植物保护出台的,因此只能在学理上进行研究和借鉴,而无法将这些保护手段应用到药用植物实际保护工作中。我国目前主要依托生物资源保护的相关法律对药用植物遗传资源进行保护,立法缺乏专门性和全面性,不能有效衔接CBD中保护生物多样性的相关要求。目前适用的法律制度没有体现药用植物遗传资源概念的信息属性,未能准确把握立法的核心概念,未能针对资源的信息属性做出相应的制度性安排。法律语言是法律权力借以开展的工具[5],对遗传资源概念的理解和把握是开展遗传资源保护立法活动和实践活动的基础[6]。CBD将遗传资源界定为具有实际或潜在价值的遗传材料,可见在CBD话语体系下,遗传资源的概念是复合性的、广义的,遗传功能单位的具备与否是鉴别遗传材料的主要指标。循着这样的思路,我国将遗传资源认定为具有实际或潜在价值的含有生物遗传功能的材料、衍生物及其产生的信息资料,诸如生物、植物、微生物的DNA、基因、基因组、细胞、组织、器官等都属于遗传材料的概念范畴。诚然,这种以遗传资源的信息材料为着眼点的分类方法将动植物等的活生物体也纳入遗传资源的范畴,能够鲜明地突出生物在遗传方面的生态价值和经济价值。但如果在具体立法过程中不能清醒地认识到遗传信息及其载体在生物学上客观存在的差异,则遗传信息的特点极易被遗传信息载体的特点所吸收,这种对基础概念的理解偏差投射在立法和实践过程中,则表现为对遗传资源的信息属性保护的缺位。我国现阶段使用具体生物资源保护的相关法律对遗传资源进行保护的做法在一定程度上就源于对遗传资源基础概念的信息属性的忽视。遗传信息具有可复制性、无体性等特点,所需的法律保护在原则和手段方面都与其载体有很大不同,目前的法律体系缺少针对药用植物遗传资源信息属性的制度设计。当前我国在制定环境政策法律的过程中应当遵循稳中求进的策略[7],基于我国的立法现状和我国面临生物剽窃的严峻现实考虑,应当进一步明晰遗传资源概念,在立法中充分体现遗传资源的信息属性,结合遗传材料说和遗传信息说两者的优势,在达成保护遗传资源目标的基础上,实现立法效率的最大化。

3.2 现有药用植物遗传资源保护相关立法指导思想落后

目前的药用植物遗传资源保护相关立法没有贯彻生态文明建设的整体性理念,这种偏差反映在立法中主要体现为保护的客体和调整的法律关系不全面。法律问题的产生不能单纯归因于与之相关的制度规范,支撑制度规范的法律思维同样值得探讨[8]。目前我国药用植物遗传资源领域的立法目的存在偏差,导致相关法律制度不能发挥保护作用。目前我国的法律体制对药用植物遗传资源的惠益分享进行了系统性安排,这些制度安排能够覆盖参与或可能参与开发利用的资源,却不能够覆盖在短时间内未表现出开发价值、未进入ABS程序的资源。目前我国在药用植物保护领域存在大量未得到充分研究和开发的遗传资源,这些资源由于还未参与到开发和利用环节,许多物种未得到充分的研究,因保护缺位而灭绝,在这样的现实情况下,单纯套用现行法律体系中的有关获取和分享惠益的内容显然是不足够的,出台以保护药用植物遗传资源为目的的立法迫在眉睫。在生态中心主义的视角下,药用植物遗传资源作为生态系统的组成部分,其生态价值应当得到充分的尊重,不论某种自然资源是否具有经济价值,都应当得到充分尊重和合理保护。

4 药用植物遗传资源保护法律制度的完善

长期以来,人类与资源的互动集中在索取和利用环节,而相关立法实践也没有摆脱人类中心主义的束缚,在此背景下,资源流失、物种多样性减少和生态失衡接踵而至。“十九大”指出,人与自然是生命共同体,目前面临的问题应当是思考如何通过法律制度的建构来寻求与自然的共生之道,因此相关立法应当遵循保护的思路展开,若此时的立法仍局限于挖掘资源的价值用于开发,则势必导致立法活动与现实需求对话的失灵。针对我国目前在药用植物遗传资源法律保护领域存在的问题,应当将药用植物遗传资源作为自然资源的一种独特类型进行单独立法,同时创新配套管理体制,建立药用植物遗传资源信息數据库。

4.1 针对药用植物遗传资源保护单独立法

药用植物遗传资源是我国生态系统的重要组成部分。然而目前我国还未出台专门的法律法规单独对药用植物遗传资源进行规范和保护。郭道晖教授指出,立法效益是符合立法目的之效果除以全部社会效果的结果[9]。在构建药用植物遗传资源法律保护体系时,应当思考如何通过制度的构建最大限度地带来正效果。具体来说,应当针对我国药用植物遗传资源进行单独立法,应当明确药用植物遗传资源的概念和立法目的、确定资源权属、明确管理手段、构建与保护其他派生权利的法律制度之间的良性互动框架,以回应资源保护的现实需求。

应当在立法中突出遗传资源的信息属性,以遗传信息为重心开展立法工作。遗传资源概念包含遗传材料和遗传信息两方面含义,因此在立法过程中应当针对概念中的两个部分分别给予恰当的保护。一方面,遗传信息与以物质形态存在的资源不同,具有无体性、可复制性等特点,因而在立法保护中不能简单套用适用于物质信息的规制手段,而是应当考虑到遗传资源概念的信息化属性,并在立法中予以体现;另一方面,也要在制度设计中体现对遗传材料的保护,准确理解概念的复合性,不能矫枉过正。得益于遗传信息的可复制性特点,资源利用者不需要重复取得遗传材料,即可对材料中包含的遗传信息加以反复利用。在此时,从资源的开发利用角度来看,遗传材料在开发利用程序中的价值已经穷尽,但这种观点却不能适用于资源的保护环节。保护自然资源是保证生态环境健康和可持续的关键,如果在立法过程中只关注对遗传信息的保护,不关注对遗传材料的保护,则会重新走上人类中心主义的老路。药用植物遗传资源是生态系统的重要组成部分,其载体在自然界中是以植株个体生长的形式存在的,因此将遗传信息通过 电子或实物的形式加以保存是开展保护工作的重要手段和阶段性目的,而绝不是保护的最终目的。遗传资源 的移地保存只是保护的一种兜底性措施,使植物在原生境中正常生存才是通过法律保护所达到的理想状态。药用植物遗传资源的立法保护包括将那些在未来有可能遭到自然淘汰的物种通过数据库保存下来,同时使单独立法与其他环境保护立法进行有效衔接,对药用植物物种加以保护,使物种能够以其自身理想的状态生长在原生境中。在我国许多药用植物的实体目前仍未得到法律保护的情况下,药用植物遗传资源单独立法的保护能够起到查缺补漏的作用。

4.2 建立药用植物遗传资源数据库以创新药用植物保护监管体制

我国目前得到开发和利用的药用植物遗传资源只是基因库中的冰山一角,大量遗传资源还未得到关注和研究。随着气候和原生境等自然条件的变迁,药用植物,尤其是野生药用植物生长的不确定性进一步上升,许多物种在得到保护和研究之前就面临灭绝的风险。而我国针对药用植物遗传资源领域所采取的管理手段在资源的收集和保存方面都存在较大的局限性,不能回应这一领域的现实需要。目前我国采取横向和纵向两套划分系统,分别以生物类型和级别为指标进行管理[10],这种管理模式为资源的整合以及后续的开发设置了障碍,相关的科研机构和个人难以通过监管有力的手段获取遗传资源。在这种现实情况下,建立和完善药用植物遗传资源数据库:一方面,能够整合我国现有资源,明确保护对象,保存我国药用植物物种的“副本”,形成一道物种多样性保护的最后屏障。药用植物遗传资源进入数据库后,即便日后某些物种的生长环境突遇巨变,也能够通过生物技术手段得以复原。另一方面,数据库又能在我国丰富的遗传资源和巨大的市场需求之间搭设合法的桥梁,将遗传资源获取和利用的环节置于国家监管之下,在最大限度节约立法、执法成本的前提下,起到良好的保护效果。

应当充分发挥就地保护和移地保存各自的优势,用法律手段保障原生境保存和数据库保存的有效衔接和配合。建立数据库是保护遗传资源的一种辅助性手段,必须同原生境保存手段有机结合起来。就地保护最大限度地保证了植物在自然环境下的生长和繁育,而且能够减少物种原生境的破坏,有利于生态环境的系统性修复[11];而使用数据库进行的移地保存能够对药用植物遗传资源进行汇总和整合,同时能够对濒危物种的复壮起到积极作用。

此外,气候土壤环境变化、人类活动等因素为物种生存状态注入了不确定性和不稳定性,因此采用数据库的形式对物种进行保护。在数据库建设的过程中,不仅应当做好信息存储工作,而且应当建立数据库内部基因流动机制,结合生物技术,对物种致危因素进行系统研究[12]。导致药用植物物种灭绝的原因是复杂多样的,除了原生境遭到破坏、非科学的采集方式等外部性因素外,往往还存在植物本身繁殖困难,更新迟缓等内在因素。一部分在原生境中生长情况好、蕴藏量大的物种能够依靠自我更新实现物种的正常存续。而另一部分物种则无法通过原地保存达到保护的效果。对于后者,我们还应通过数据库辅助基因流动,通过对植物的离体保护技术进行深入研究,帮助实现物种的复壮,实现保护遗传资源的目标。

5 结语

药用植物遗传资源保护本质上具有双重含义,一是保护资源所有者的权利,保证资源得到合理利用;二是保护资源安全,避免药用植物遗传资源从自然界消失,保障物种多样性和生态平衡。目前我国众多立法实践和参与的国际立法集中在对保护的第一重含义的探讨方面,缺乏从保护物种多样性视野下对药用植物遗传资源进行保护的研究。本文梳理我国药用植物遗传资源的立法现状,发现目前法律保护存在的问题,遵循生态文明建设的基本思路,提出完善我国药用植物遗传资源保护的法律制度。希望通过对相关问题的探讨,为保护我国药用植物遗传资源,保护我国物种多样性做出贡献。

参考文献:

[1]黄锡生,任洪涛.生态利益有效保护的法律制度探析[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版).2014,41(2):11~16.

[2]吕忠梅.中国生态法治建设的路线图[J].中国社会科学,2013(5):17~22.

[3]蔡守秋.从综合生态系统到综合调整机制:構建生态文明法治基础理论的一条路径[J].甘肃政法学院学报,2017(1):1~29.

[4]John R.Adair.Thebioprospecting question:should the UnitedState charge biotechnology companies for the commercial use ofpublic wild genetic resources? [J].Ecology Law Quarterly, 1997(12):142.

[5]康利,奥巴尔.法律、语言与权力[M].程朝阳,译.北京:法律出版社,2007:18.

[6]薛达元,郭烁.中国民族地区遗传资源及传统知识的保护与惠益分享[J].资源科学,2009,31(6):919~925.

[7]胡德胜.西方国家生态文明政策法律的演进[J].国外社会科学,2018(1):81~90.

[8]陈金钊.法律思维及其对法治的意义[J].法商研究,2003(6):62~70.

[9]郭道晖.立法的效益与效率[J].法学研究,1996(2):57~66.

[10]刘旭霞,张亚同.论农业遗传资源权的保护[J].知识产权,2016(8):88~98.

[11]白中科.周伟,王金满,等.试论国土空间整体保护、系统修复与综合治理[J].中国土地科学,2019,33(2):1~11.

[12]卢杰,兰小中.山南地区珍稀濒危藏药植物资源特征[J].自然资源学报,2013,28(11):1977~1987.

收稿日期:2020-01-14

基金项目:生态环境部课题阶段性成果(编号:2110404)

作者简介:杨丽娟(1962-).女.教授,硕士研究生导师,博士,研究方向为环境法、科技行政法。