福建上杭县罗卜岭斑岩型铜矿蚀变、矿化分带及找矿标志

2020-08-04郭祥清

郭祥清

(紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭,364200)

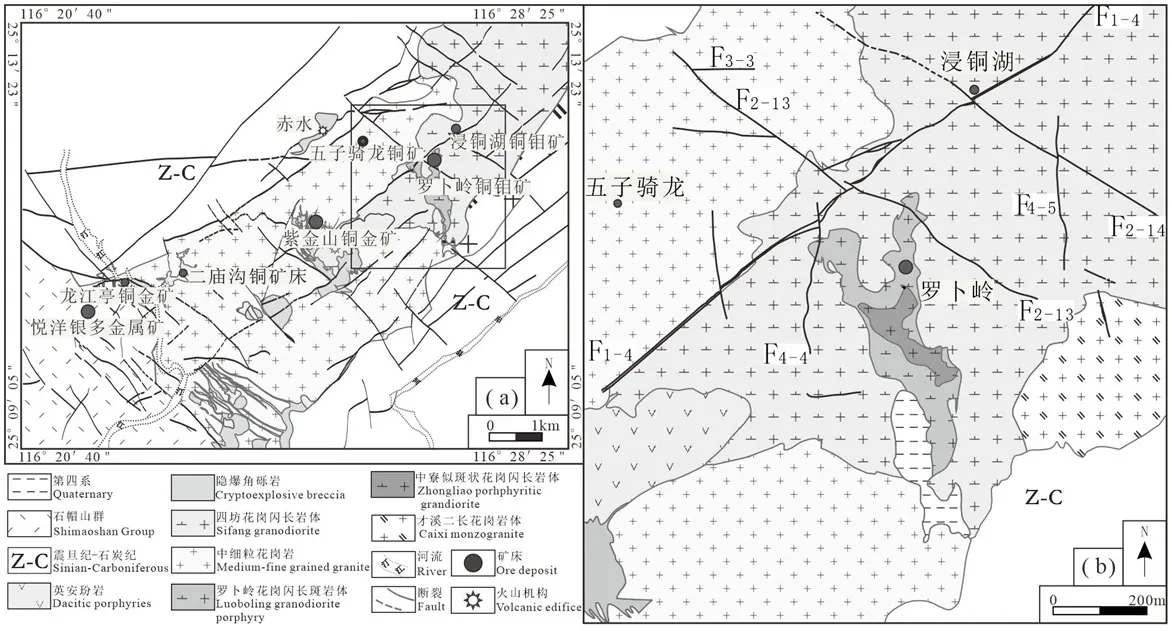

罗卜岭大型斑岩铜(钼)矿床位于福建省上杭县紫金山矿田的北东部(图1)。自2008年开展详查工作以来,投入近50000米的钻探工程对矿体的规模、形态、产状进行系统的验证、探明和控制,并通过系统采样、分析了解矿体的矿物含量及有用组分的变化规律。本文对该矿床的矿床地质特征、蚀变及矿化分带特征和找矿标志进行了简要总结。

1 矿区地质概况

矿区内出露的地层简单、范围较小,仅见新元古界震旦系下震旦统、古生界泥盆系上泥盆统以及沿沟谷分布的新生界第四系地层(图1)。断裂构造较为发育,与区域构造相一致,以北东和北西向断裂为主,近南北向的断裂次之,应力状态主要为左行压扭性。除断裂构造外,北东、北西向节理构造亦很发育,其次是南北向节理,其中北东向节理为主要的容矿构造(赖晓丹等,2012)。矿区大面积分布燕山期岩浆岩,以早白垩世四坊花岗闪长岩体和罗卜岭花岗闪长斑岩体为主,少量出露晚侏罗世五龙子中粒花岗岩体和才溪二长花岗岩体,矿区深部广泛发育早白垩世似斑状花岗闪长岩体(图1)。此外,地表或钻孔中尚见一些脉岩及次火山岩脉。

图1 福建上杭紫金山矿田区域地质简图(a)和紫金山矿田罗卜岭铜钼矿床地质简图(b)(据赖晓丹等修编)

2 矿床地质特征

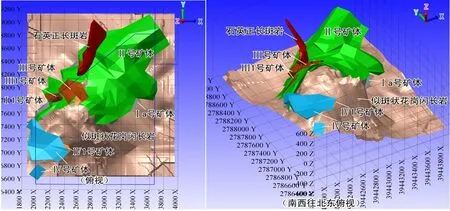

罗卜岭铜(钼)矿床属斑岩型矿床,矿体主要赋存于中寮似斑状花岗闪长岩体外接触带的花岗闪长斑岩和花岗闪长岩中,局部分布在中细粒花岗岩中(郭祥清等,2013;王进燚等,2013)。空间上,矿体除了在中部局部低洼处出露地表外(图1),绝大部分为隐伏矿体,最高出露标高597m,最低见矿标高-336m,主矿体向北西延伸到紫金山金铜矿外围浸铜湖矿段,向南西延伸到紫金山矿田东南矿段,规模巨大。矿体空间形态总体呈马鞍状向外侧展布,中部矿体平缓,向北西和南东边矿体产状较陡,倾角主要在50°-60°之间;北东边矿体产状逐步变缓,倾角<40°;南西边矿体近似水平,以Ⅳ号蓝辉铜矿为主,矿床矿体三维展示见图2。

该矿体在空间上总体呈北东南西向放置的马鞍状,走向长约800~2500m,倾向延伸约270~1800m,延展面积约3km2,平面展布面积约2km2。矿段内已控制的铜钼主要矿体有6个,分支矿体5个,其中Ⅱ号铜钼矿体是罗卜岭斑岩型铜钼矿床的主矿体(图2),基本赋存在(弱)钾化—绢英岩化带(K、Phl)及(弱)绿泥石化—绢英岩化带(Chl、Phl)中,容矿岩石以花岗闪长斑岩为主(约85%),其次为花岗闪长岩(约15%),还有少量石英闪长斑岩(约1.5%)和构造角砾岩(约0.5%)。

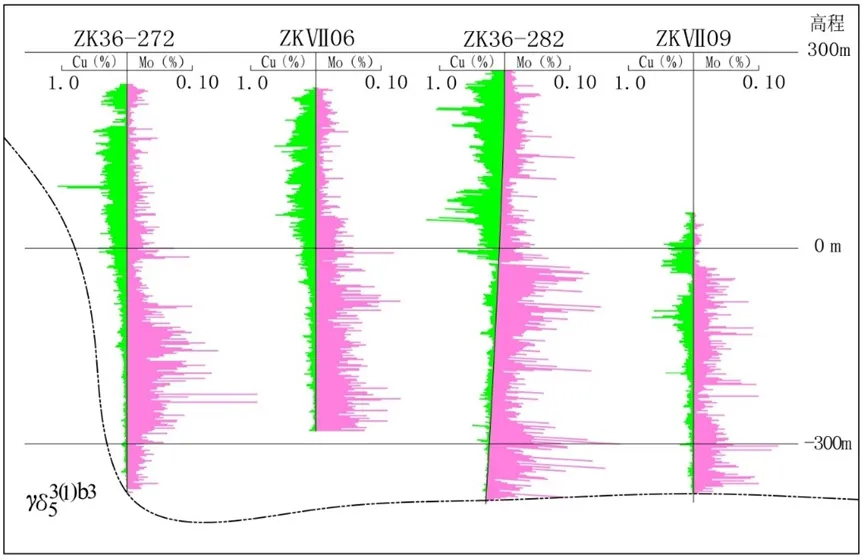

矿石中发现的矿物有30种以上,其中金属矿物以金属硫化物为主,包括黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿,其次为铜蓝、斑铜矿、蓝辉铜矿硫砷铜矿、方铅矿、闪锌矿,偶见磁铁矿、赤铁矿、金红石等;非金属矿物,以石英、绢云母(白云母)为主,其次为泥化蚀变矿物地开石、高岭石、蒙脱石、明矾石、叶腊石,绿泥石-绢英岩化产物绿泥石、绢云母以及钾化蚀变矿物钾长石、黑云母,此外还有少量硬石膏、石膏、方解石、黄玉、电气石等(郭祥清等,2013)。矿石主要结构类型有它形粒状结构、半自形-一自形粒状、填隙和充填结构、包含结构、和交代残余结构和共结出溶结构。矿石构造简单,主要类型有浸染状、脉状、网脉状构造等。矿段内矿石有用组分为Cu、Mo,根据空间赋存形态、品位、和相互关系,有用组分Cu、Mo呈现上铜下钼的分布特征(图3);从上至下,Cu的含量逐渐减小,而Mo的含量逐渐增加,铜钼比从16.14-14.16-13.8下降到1.97①。

图2 福建上杭罗卜岭斑岩铜(钼)矿床矿体三维示意图

图3 罗卜岭斑岩矿床Cu、Mo品位垂向分布示意图(36号勘探线剖面)①

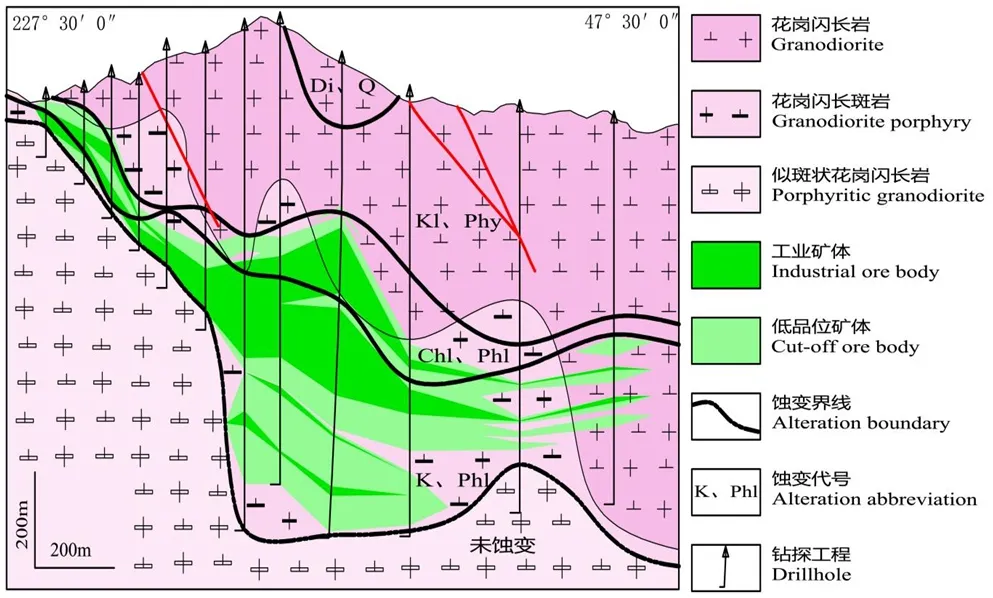

图4 罗卜岭斑岩矿床36线勘探线蚀变-矿化-地质剖面图

3 蚀变、矿化空间分布特征及两者成因联系

3.1 蚀变分布规律

矿区热液蚀变强烈,通过钻孔岩心编录及蚀变矿物的短波红外光谱分析测试(BJKF-II型便携式近红外矿物分析仪PNIRS),并根据蚀变矿物组合及其空间分布规律,发现本矿区发育一套典型的斑岩型蚀变,以似斑状花岗闪长岩为中心,从中心至边部,从深部至浅表,大致可以划分出四个蚀变带,依次是(弱)钾化—绢英岩化蚀变带(K、Phl)→(弱)绿泥石化—绢英岩化蚀变带(Chl、Phl)→高岭石化—黄铁绢英岩化蚀变带(Kl、Phy)→地开石化—硅化蚀变带(Di-Q)(图4),其中,钾化、绿泥石化、(黄铁)绢英岩化与铜钼矿化关系极其密切。

3.2 成矿流体演化特征及铜钼矿化富集规律

矿区矿化以铜、钼矿化为主,且空间上呈上铜下钼的分带特征,主要矿石矿物为黄铜矿和辉钼矿,以及浅部少量蓝辉铜矿。根据野外勘查实践过程中,宏观上和微观上的野外观察结果,结合流体包裹体测试结果(钟军等,2011),罗卜岭矿段大致可分为2期4阶段,即热液期(高温、中高温、低温热液)、表生期。

热液期:岩浆热液出溶后,自矿体深部向浅部侵位,期间成矿流体系统经过不断的水岩反应、流体沸腾、挥发分溢出和流体混合作用,致使流体系统温度、压力和氧逸度不断降低,并伴随着大量成矿物质的产出。高温热液阶段流体以岩浆水为主,具有高温(420℃~540℃)、高盐度(0.4%~62.9%)和高氧逸度等特征(钟军等,2011),该阶段铜钼矿化相对较弱,形成了具有钾化特征的矿物组合。。中高温热液阶段流体(340℃~480℃)由早阶段氧化性转变为还原性(钟军等,2011),利于各种硫化物的沉淀,是本区铜钼矿化最重要的阶段;流体仍以岩浆水为主,当流体进入早期形成的各种裂隙中,因围压骤降致沸,卸载大量成矿物质,形成了该矿段的主要矿体,同时随着大气水的注入和混合,降低了流体的温度、盐度;该阶段,石英、绢云母大量交代原岩中的长石及钾化形成的钾长石;绿泥石交代原岩中的暗色矿物和次生黑云母;根据脉体穿插关系(赖丽芳等,2016),该阶段可大致划分为钼矿化亚阶段(矿物组合为钾长石+石英+硬石膏+伊利石+辉钼矿±黄铁矿±黄铜矿)和铜矿化亚阶段(石英+伊利石+绢云母+绿泥石+黄铁矿+黄铜矿±辉钼矿±方铅矿±闪锌矿±斑铜矿),这也是形成铜钼分带的主要原因。低温热液阶段流体中混入大量的大气降水,具有低温(141℃~272℃)、低盐度、低PH特征(钟军等,2011),该阶段铜钼矿化明显减弱至消失;石英、绢云母大量形成并伴有大量的黄铁矿,后期形成高岭石、地开石、明矾石等高级泥化矿物,而石膏、碳酸盐脉的形成标志着本区热液活动的结束,矿物组合主要有:石英+绢云母+黄铁矿、地开石+高岭石+明矾石±蓝辉铜矿±铜蓝、石膏+方解石。

表生期:矿体形成以后,顶部岩石遭受剥蚀作用,使矿体部分露出地表或处于近地表的环境。原生硫化物矿床与大气中的水、氧气、二氧化碳等组分结合,发生不同程度的氧化作用,形成表生的石英、高岭石和绢云母、赤铁矿、针铁矿、黄钾铁矾等氧化矿物。

3.3 蚀变与矿化的成因联系

早期岩浆流体出溶后,流体氧逸度仍然较高,且该阶段成矿流体温度、盐度较高,制约了硫化物的大规模沉淀,与围岩发生强烈的碱交代,形成了具有钾化特征的矿物组合,主要矿物组合为钾长石+石英+黑云母+硬石膏±磁铁矿±赤铁矿±辉钼矿±黄铜矿。

热液流体向上运移过程中,当流体进入早期形成的各种裂隙中,因围压骤降致沸,卸载大量成矿物质,形成了该矿段的主要矿体,同时随着大气水的注入和混合,降低了流体的温度、盐度(Sillitoe R H ,2010)。该阶段,石英、绢云母大量交代原岩中的长石及钾化形成的钾长石;绿泥石交代原岩中的暗色矿物和次生黑云母。由于早期裂隙的连通,该阶段流体压力由之前的静岩压力突然转变成静水压力,压力和温度的骤降,导致流体沸腾并伴随大量的成矿物质的卸载,Cu、Mo大量的沉淀,形成浸染状、细脉状黄铜矿、辉钼矿。

热液进一步上升,温度、压力进一步下降,并随着大气降水的大量加入,热液转为以大气水为主,气相流体中的SO2不断发生歧化反应形成H2SO4、H2S,酸性挥发分溶于水形成强酸性流体,致使长石类矿物彻底分解成绢云母类、高岭石类矿物和石英,暗色矿物分解形成大量黄铁矿、石英,后期形成高岭石、地开石、明矾石等高级泥化矿物,从而形成以石英+绢云母+黄铁矿+高岭石为典型蚀变矿物的黄铁绢英岩化蚀变,而石膏、碳酸盐脉的形成标志着本区热液活动的结束。

4 找矿标志

4.1 岩性标志

矿区内成矿岩体为浅成侵入的小岩株,岩性为花岗闪长斑岩,另外矿段内有后期侵入的无矿斑岩岩株(似斑状花岗闪长岩)和小岩脉(石英正长斑岩)生成,这些侵入岩构成了以花岗闪长斑岩为主的“杂”岩体,是紫金山矿田寻找同类矿床的重要找矿标志(图1、图2、图4)。

4.2 围岩蚀变标志

4.2.1 蚀变分带标志

矿区发育一套典型的斑岩型蚀变,蚀变分带明显,以似斑状花岗闪长岩为中心,自中心至边部、从深部到浅表,依次是(弱)钾化—绢英岩化蚀变带→(弱)绿泥石化—绢英岩化蚀变带→高岭石化—黄铁绢英岩化蚀变带→地开石化—硅化蚀变带。其中,(弱)钾化—绢英岩化蚀变带和(弱)绿泥石化—绢英岩化蚀变带与铜(钼)矿化关系密切。因此,矿区斑岩型蚀变,可以作为本区寻找类似矿床的重要标志。

4.2.2 蚀变参数标志

近红外测试可以区分白云母类矿物的种类,白云母类矿物红外光谱铝羟基吸收峰位置的变化是白云母铝含量变化的直接反应,随白云母铝含量的增大,铝羟基吸收峰向短波方向移动(Yang,1998;Thompson A J B et al,1999;Scott K M et al,1997)。矿区斑岩型铜钼矿体中,短波红外光谱铝羟基波长大于2205nm的蚀变绢云母(黄海燕等,2013;李晶等,2013),指示了有利的铜钼沉淀位置,提供了肉眼不可见的矿化信息,可以作为区别矿体和围岩的重要标志之一①。

4.3 脉体标志

斑岩型矿床的脉体是热液活动的产物,其产出特征、分布规律皆反应出热液活动的过程。在矿区斑岩型铜钼矿床中斑岩型脉体较为发育,主要脉体从早到晚,从深部至浅部依次是:石英+紫石膏+钾长石+辉钼矿±黄铁矿±黄铜矿脉→石英+黄铁矿±辉钼矿脉→黄铁矿+黄铜矿+绿泥石脉→石英+绢云母+黄铁矿+黄铜矿晕脉。其中石英+紫石膏+钾长石+辉钼矿±黄铁矿±黄铜矿脉→石英+黄铁矿±辉钼矿脉主要产于(弱)钾化—绢英岩化蚀变带中,与钼矿化关系密切,而黄铁矿+黄铜矿+绿泥石脉则主要产于(弱)绿泥石化—绢英岩化蚀变带中,与铜矿化关系密切。脉体类型不仅能反映流体演化过程,同时也能指示在斑岩矿床中所处的位置,可作为斑岩型矿床重要的找矿标志①(赖丽芳等,2016)。

4.4 地球化学标志

寻找矿区斑岩型矿床的地球化学标志是:直接指示元素标志为Cu、Mo,元素组合间接指示元素为Au、Ag、Pb、Zn、W、Sn、Bi等;其中高温组合为W、Sn、Bi,其正异常位于矿体上方;中低温组合为Pb、Zn、Au、Ag,在矿体部位均具有浓集中心;低温组合为As、Hg、Sb、Au;罗卜岭成矿阶段的原生晕分带序列为:Au、Ba—Cu—Ag、Pb、Zn、Mn—Mo—Bi(戴茂昌等,2013)。

4.5 矿床物探标志

矿区内矿石整体上蚀变较强,故原岩被强烈改造,表现为矿石的磁性整体较弱,而作为矿石底板围岩的似斑状花岗闪长岩,因岩石新鲜,暗色矿物保留完好,因而具有强磁性。矿区斑岩型矿床的磁异常特征表现为中心高磁异常,环绕低磁异常,而矿体主要富集于零磁异常向负磁异常过渡地带(祁进平等,2012;王乾杰等,2011)。因此,中心高磁异常,环绕低磁异常的磁异常特征可以作为矿田内寻找类似矿床的找矿标志之一。

4.6 铁帽标志

铁帽在矿区较为发育,常呈蜂窝状产出,铁帽内发育的氧化物包括赤铁矿、针铁矿、黄钾铁矾。在矿区范围内,氧化物以赤铁矿为主的铁帽中,其下通常可见厚大工业矿体①,而在氧化物以黄钾铁矾为主的铁帽中,其下伏矿体通常矿化较差。因此,铁帽、铁帽内的氧化物也可以作为本区重要的找矿标志之一。

4.7 控矿标志

矿区构造发育,区域上NE向背斜构造和NE、NW向断裂构造控制了花岗闪长质侵入岩体的侵位,矿区尺度的断裂构造影响了斑岩体的就位及其成矿作用,而罗卜岭花岗闪长斑岩及其接触带直接控制了斑岩型矿体的产出(赖晓丹等,2014)。因此,在NE、NW两组构造交汇部位及该部位出现的与成矿有关的花岗闪长(斑)岩,是本区重要的找矿方向和标志之一。

5 结论

1、本区发育一套典型的斑岩型蚀变,以似斑状花岗闪长岩为中心,从中心至边部,从深部至浅表,大致可以划分出四个蚀变带,依次是(弱)钾化—绢英岩化蚀变带→(弱)绿泥石化—绢英岩化蚀变带→高岭石化—黄铁绢英岩化蚀变带→地开石化—硅化蚀变带。

2、花岗闪长斑岩、(弱)钾化、绿泥石化-绢英岩化蚀变带、黄铁矿+黄铜矿+绿泥石脉、铁帽等是该矿床重要的找矿标志;而正磁异常与负磁异常之间过渡区域、区域性构造交汇部位是该矿床有利的找矿靶区。

致谢: 紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院张锦章总经理、赖晓丹地质工程师、原东南地勘分公司胡惟和总工程师、原上杭金山矿业有限公司副总经理王庆庭、原罗卜岭地质勘查项目组同事(如游瑞基、曾育龙等地质工程师)在论文写作过程中给予了悉心指导与热心帮助,匿名评审专家对论文提出了建设性修改意见,谨此致谢。

注释

①紫金矿业集团股份有限公司.2013.福建省上杭县南山坪矿区罗卜岭矿段铜(钼)矿详查报告.