不同大小后踝骨折块的手术选择及疗效分析

2020-07-31戴坤权姚粤峰熊奡王德利康斌

戴坤权 姚粤峰 熊奡 王德利 康斌*

(1.福建中医药大学附属泉州市正骨医院脊柱科,福建泉州 362000;2.北京大学深圳医院骨关节科,广东深圳 518036)

踝关节骨折是最常见的关节内骨折之一,约占全身骨折的4%,其中7%~44%的踝关节骨折累及后踝[1,2]。当踝关节骨折累及后踝,创伤性关节炎的发生风险明显升高,患者足部功能恢复和预后也相对较差[3,4]。临床上对于后踝骨折的手术指征仍存在争议,传统以踝关节侧位X线片上后踝骨块累及关节面超过25%且移位超过2 mm作为手术指征,但近年来有扩大手术指征的趋势[5]。本研究回顾性分析2013年1月至2017年12月于我院手术治疗三踝骨折患者的病例资料,通过比较后踝骨块大小及固定与否对三踝骨折预后的影响,探讨后踝骨折的手术指征,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2013年1月至2017年12月于我院手术治疗的三踝骨折患者。纳入标准:①年龄14~80岁;②影像学确诊为三踝骨折;③有完整病历及影像学资料(包括手术前后踝关节正侧位X线片及术前踝关节CT平扫+三维重建)。排除标准:①病理性或非创伤性踝关节骨折患者;②合并其他部位外伤或双侧踝关节骨折患者;③随访不足9个月。经入排标准筛选,共纳入63例三踝骨折患者,其中男23例,女40例;年龄17~69岁,平均(41.4±11.6)岁。骨折按照Weber分型:B型43例,C型20例。随访时间9~27个月,平均(16.9±5.2)个月。

1.2 分组方法

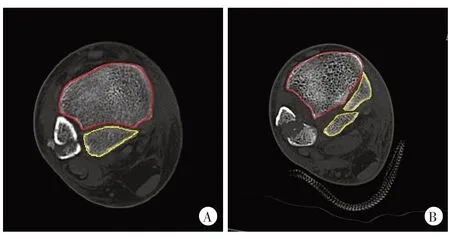

参照龚晓峰等[6]的方法,选取距离胫距关节间隙最近的后踝骨折CT 横断面图像,用Image-Pro Plus 6.0软件测量计算后踝骨块占胫骨远端关节面面积大小(图1),以此将三踝骨折患者分为<10%(A,31例)、10%~25%(B,24例)、>25%(C,8例)三组,并进一步根据后踝固定与否将A、B两组患者分别分组。

1.3 手术方法及术后处理

患者术前常规消肿处理,待踝关节皮肤出现皮皱后可行手术治疗。采用全身麻醉或椎管内麻醉,根据手术入路选择仰卧位或俯卧位,术中常规使用止血带止血。固定外踝骨折时采用踝关节外侧入路暴露外踝,仔细复位后用接骨板在腓骨远端作内固定。根据后踝骨块大小和术者的判断决定是否固定后踝,可采用外踝原皮肤切口或踝关节后内侧入路暴露后踝进行复位内固定,或采用拉力螺钉经皮从踝关节前方到后方固定后踝。固定内踝时,在内侧作弧形切口并分离暴露内踝,复位后采用螺钉进行内固定。术前根据患者影像学资料判断患者存在下胫腓分离或术中进行踝关节应力外旋试验呈阳性时,则用一颗或两颗下胫腓螺钉从外踝平行于踝关节关节面向前内侧固定三层皮质。术后3 d开始踝关节主、被动功能锻炼,术后6周开始负重锻炼。下胫腓分离固定的患者术后3 个月可取出螺钉行完全负重锻炼。患者术后定期门诊复查,拍摄踝关节正侧位X线片。

图1 后踝骨块面积占比测量方法

1.4 预后评价

末次随访采用美国足踝外科协会(American Orthopaedic Foot and Ankle Society,AOFAS)踝与后足评分[7]和视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)作为功能评价指标。AOFAS评分包括疼痛、踝关节功能及对线关系等指标,90~100 分优,75~89 分良,50~74 分一般,<50分差。VAS评分0~10分,0分无痛,10分剧痛。

术后踝关节X 线片关节平整度和关节退变程度作为影像学评价标准。关节平整度评价包括正常和欠佳,关节平整度正常定为无后踝移位或后踝关节面移位≤1 mm,关节平整度欠佳定为后踝关节面移位>1 mm(图2)。关节退变程度参照Domsic 等[8]提出的踝关节炎分级法进行评价,分为正常关节,轻度(有骨赘形成,但无关节狭窄)、中度(骨赘形成并关节狭窄)和重度关节退变(关节严重狭窄或无关节间隙)四级。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0软件进行统计分析。数据呈正态分布,计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验或方差分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者功能恢复情况

患者末次随访VAS 评分0~3 分,平均(1.3±1.2)分;AOFAS 评分78~98 分,平均(88.8±4.8)分,优22例,良41例,优良率达100%。

图2 后踝关节面移位测量方法

2.2 A组后踝固定与未固定患者预后比较

A 组共31 例患者,其中8 例固定后踝,23 例未固定后踝,后踝固定患者和未固定患者后踝骨块大小差异无统计学意义(t=2.113,P=0.157)。随访过程中后踝未固定患者出现2例关节平整度欠佳,但均未发现关节退变。后踝固定患者和未固定患者VAS、AOFAS 评分差异均无统计学意义(t=0.804,P=0.377;t=1.011,P=0.323,表1)。

2.3 B组后踝固定与未固定患者预后比较

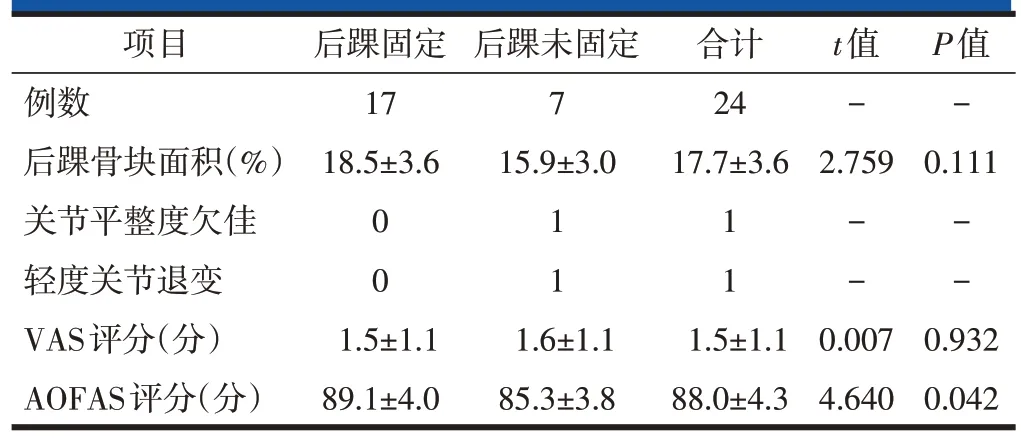

B 组共24 例患者,其中17 例固定后踝,7 例未固定后踝,后踝固定患者和未固定患者后踝骨块大小差异无统计学意义(t=2.759,P=0.111)。随访过程中后踝未固定患者出现1 例关节平整度欠佳,1 例轻度关节退变。后踝固定患者和未固定患者VAS评分差异无统计学意义(t=0.007,P=0.932),固定患者AOFAS 评分高于未固定患者,差异有统计学意义(t=4.640,P=0.042,表2)。

2.4 三组后踝固定患者预后比较

C组共8例患者,都进行了后踝固定,随访过程中未发现关节平整度欠佳者,但1例出现轻度关节退变。

三组间后踝固定患者VAS评分差异无统计学意义(F=0.436,P=0.651),AOFAS 评分差异有统计学意义(F=5.228,P=0.011)。进一步两两比较,C组后踝固定患者AOFAS评分低于A、B组后踝固定患者,差异有统计学意义(t=7.585,P=0.016;t=9.423,P=0.005,表3)。

2.5 并发症

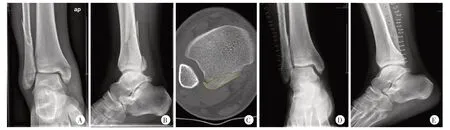

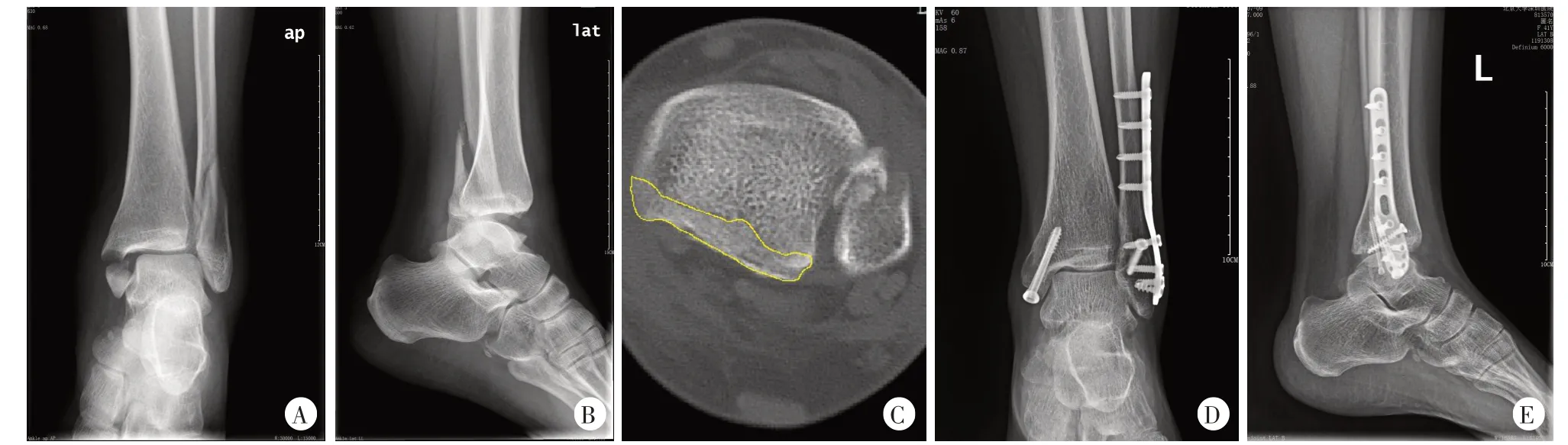

63 例随访患者中33 例行后踝内固定,30 例未行后踝固定。随访过程中后踝固定患者术后关节平整度均正常,但出现1例轻度关节退变。后踝未固定患者出现3 例关节平整度欠佳,1 例轻度关节退变。所有随访患者均获得骨性愈合,未发现切口愈合不良、感染等其他并发症。典型病例见图3~5。

3 讨论

踝关节由胫腓骨远端、距骨及关节周围韧带(下胫腓联合韧带、踝外侧韧带、内侧三角韧带)组成。骨性结构及韧带复合体一起维持踝关节活动时的稳定和力线。其中后踝的作用主要有两点:一是胫腓后韧带从后踝斜向外下方止于腓骨远端,后踝和胫腓后韧带共同维持踝关节后侧的稳定;二是后踝增大胫距关节接触面,使其单位面积压力降低[9,10]。当踝关节骨折累及后踝时关节后侧稳定性和关节面几何构形受到破坏,创伤性关节炎的发生风险明显升高,患者足部功能恢复和预后也相对较差[3,4]。临床上治疗踝关节骨折以恢复解剖结构和关节稳定性,早期功能锻炼,防止创伤性关节炎发生为目标,但对于后踝骨折的手术指征目前仍存在争议。

表1 A组三踝骨折患者的预后情况[(±s),n]

表1 A组三踝骨折患者的预后情况[(±s),n]

表2 B组三踝骨折患者的预后情况[(±s),n]

表2 B组三踝骨折患者的预后情况[(±s),n]

基于部分生物力学研究和临床预后研究,后踝骨块大小被认为是后踝骨折是否进行复位内固定主要的考虑因素[11]。传统以踝关节侧位X 线片上后踝骨块累及关节面超过25%且移位超过2 mm作为手术指征,但近年来有扩大手术指征的趋势[5]。Langenhuijsen 等[12]认为,后踝骨块<10%时,不会出现关节不平整,手术与保守治疗效果均较好;后踝骨块≥10%时,骨块大小和固定与否都是预后相关因素,因此对于后踝骨块≥10%的患者均应通过手术治疗恢复关节平整性。但由于斜形或不规则形后踝骨折的存在,仅根据踝关节侧位X线片无法准确评价后踝骨块大小。Ferries 等[13]研究发现根据踝关节侧位X 线片测量后踝骨块大小通常高于实际值。本研究患者术前常规拍摄踝关节CT 平扫+三维重建能准确观察到后踝骨折的形态,应用Image-Pro Plus 软件能准确评价CT横断面上后踝骨块面积占比。

本研究结果显示,C 组后踝固定患者AOFAS 评分低于A、B 两组后踝固定患者,提示后踝骨块大小影响三踝骨折预后,当后踝骨块>25%时预后较差。早期生物力学研究发现,在切除后踝>25%关节面时,踝关节的正常运动状态受到破坏,因此建议当后踝骨块>25%进行复位内固定[14]。但本研究发现当后踝骨块>25%时,即使进行复位内固定,踝关节骨折预后仍较≤25%骨块差,考虑与踝关节损伤暴力较大有关。<10%组后踝固定患者和未固定患者VAS、AOFAS 评分均无明显差异,提示当后踝骨块<10%时可采取保守治疗。B组后踝固定患者AOFAS 评分高于未固定患者,提示当后踝骨块大小介于10%~25%时应行内固定,有助于患者获得较好的预后结果。结合后踝骨折传统的手术指征[5],当后踝骨块≥10%时应行内固定,这与Langenhuijsen 等[12]的研究结果相似,但本研究对后踝骨块大小的评价更为准确。

表3 三组后踝固定患者的预后情况[(±s),n]

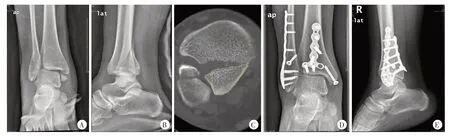

图3 患者,男,21岁,右侧三踝骨折,后踝骨块面积<10%,后踝未行内固定

本研究63 例随访患者中出现2 例轻度关节退变,B 组后踝未固定患者、C 组后踝固定患者各1 例。患者术后踝关节X线片未发现关节平整度欠佳,未存在踝关节力线不良、关节不稳等情况,考虑踝关节退变与后踝骨块较大和关节软骨破坏严重有关[3,15]。Drijfhout等[15]回顾性分析131例后踝骨折患者的长期预后,发现踝关节侧位X线片上后踝骨块累及关节面>5%时踝关节创伤性关节炎发生率明显增高,指出后踝骨块大小是踝关节创伤性关节炎发生发展的相关因素。本研究患者术前未常规行踝关节MRI 检查,术中关节软骨观察情况未能回顾,无法进一步确认是否关节软骨破坏严重引起踝关节退变。

图4 患者,女,41岁,左侧三踝骨折,后踝骨块面积10%~25%,后踝未行内固定

后踝骨折的固定方式分为直接暴露固定和间接经皮固定两种[16]。三踝骨折术中可先解剖复位并固定外踝,依靠胫腓后韧带的牵拉间接复位移位的后踝,然后拉力螺钉经皮从踝关节前方到后方固定后踝骨块[17,18]。该技术适用于无明显移位的后踝骨折,有简单、风险低、创伤小的优点。但术中骨折复位的评估较困难,有时C型臂X线机透视下外踝内固定物会遮挡后踝,影响术者对后踝骨折复位的判断,且前侧螺钉对后踝骨块的固定强度有限。因此,对于移位较大的、需要坚强固定的后踝骨折主张直接暴露后踝,直视下解剖复位移位的骨块,清除关节内嵌入物,并用单纯螺钉或板钉系统固定骨块[17,18]。本研究33 例后踝固定患者采用这两种固定方式,患者术后踝关节X 线片上关节平整度均得到纠正,而30 例后踝未固定患者在随访过程中出现3例关节平整度欠佳。

图5 患者,女,28岁,右侧三踝骨折,后踝骨块面积10%~25%,后踝行内固定

综上所述,后踝骨块大小影响三踝骨折预后,当后踝骨块>25%时预后较差。当后踝骨块≥10%时应行内固定,当<10%时可采取保守治疗。本研究亦存在不足:作为单中心研究,样本量较小,可能存在偏倚;踝关节创伤性骨关节炎的发生需要多年,而本研究患者随访时间较短且不一致,不能反映患者的长期预后,可能存在偏倚[19];本研究仅考虑后踝骨块大小,未综合考虑后踝骨块移位程度和踝关节稳定性对预后的影响[20]。故以后还需要多中心的长期随访研究进一步分析后踝骨折的手术指征。