高血压患者血压昼夜节律与心肌缺血及心率变异性相关性分析

2020-07-27陈雪丽陈业群

陈雪丽,陈业群

(汕头大学医学院第一附属医院 1.心电图室,2.心血管内科,广东 汕头 515041)

目前临床对于高血压的监测主要依靠诊室测量血压和自测血压,具有一定的局限性,不能很好地反映患者血压的昼夜节律变化和波动情况,而动态血压监测通过24 h固定地测量血压,具有很好的重复性和真实性,能反映24 h的血压总体水平,还能显示其波动和昼夜节律,在高血压诊治方面更有意义[1]。人体正常的血压昼夜节律每天呈两峰一谷、白天高、夜间低的杓型曲线变化[2],有研究表明血压昼夜节律的改变可使心肌缺血发生的风险增加[3],还与自主神经功能紊乱、心率变异性相关,增加心血管风险[4]。本文回顾性分析在汕头大学医学院第一附属医院就诊的246例高血压患者病例资料,探讨高血压患者血压昼夜节律改变是否增加心肌缺血发生风险,以及与心率变异性是否存在相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1—12月在汕头大学医学院第一附属医院就诊的高血压患者246例。纳入标准:(1)符合中国高血压防治指南(2018年修订版)高血压诊断标准[5],收缩压≥140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和(或)舒张压≥90 mmHg,服用降压药血压正常者也纳入;(2)行24 h动态血压监测及24 h动态心电图检查。排除标准:(1)继发性高血压病;(2)有效血压监测次数少于应测次数的80%;(3)24 h动态血压监测及24 h动态心电图检查不同步。

1.2 方法

采用日本爱安德株式会社生产的TM-2430型动态血压监护仪及中国北京世纪今科医疗器械有限公司生产的MIC-12H-3L型动态心电图系统。记录患者动态血压节律类型、心肌缺血发生情况和心率变异性时域指标。SDNN:全部正常窦性心搏间期(NN)的标准差;RMSSD:全程相邻NN间期之差的均方根值;PNN50:NN50除以总的NN间期个数、乘以100,其中NN50是全部NN间期中相邻的NN间期之差大于50 ms的心搏数[6]。根据夜间血压(主要为收缩压)下降率分为杓型组(下降10%~20%)、非杓型组(下降<10%)、超杓型组(下降>20%)和反杓型组(夜间血压不下降反而较日间血压升高)[7]。

心肌缺血诊断标准[8]:(1)心电图基线ST段呈下斜或水平型下降≥0.1 mV,若是基线的ST段已经压低的患者,需在压低的基础上再降低≥0.1 mV;(2)ST段下降的持续时间超过1 min。根据心肌缺血发生的时长,将心肌缺血发生情况分为无、间歇性、全程性心肌缺血。

1.3 统计学分析

应用SPSS 22.0统计软件进行分析,符合正态分布的计量资料以±s表示,组间比较用t检验;计数资料以例数或百分率表示,组间比较用χ2检验。动态血压分型和心率变异性指标的关系采用单因素方差分析,通过logistic逐步回归分析筛选心肌缺血发生的相关因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 高血压患者基线资料

高血压患者各亚组间的年龄、性别比例、血压差异没有统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 高血压患者基线资料

2.2 高血压患者心肌缺血发生情况

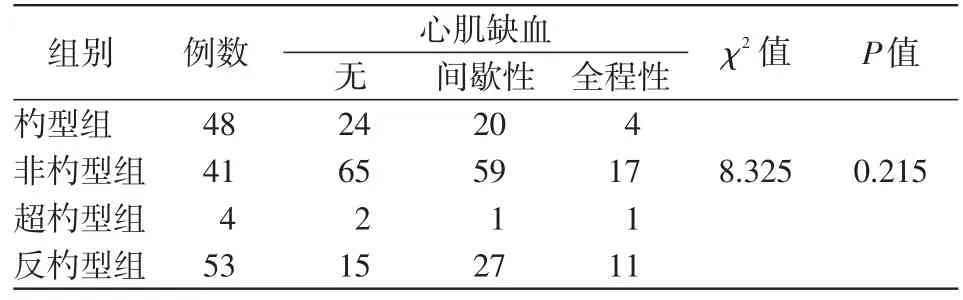

杓型病例数占总病例数的19.5%,而非杓型(包括非杓型、反杓型、超杓型)病例数占80.5%。不同血压昼夜节律组间心肌缺血的发生差异没有统计学意义(χ2=8.325,P>0.05)。见表2。

表2 高血压患者心肌缺血发生情况 (例)

2.3 高血压患者心率变异性分析

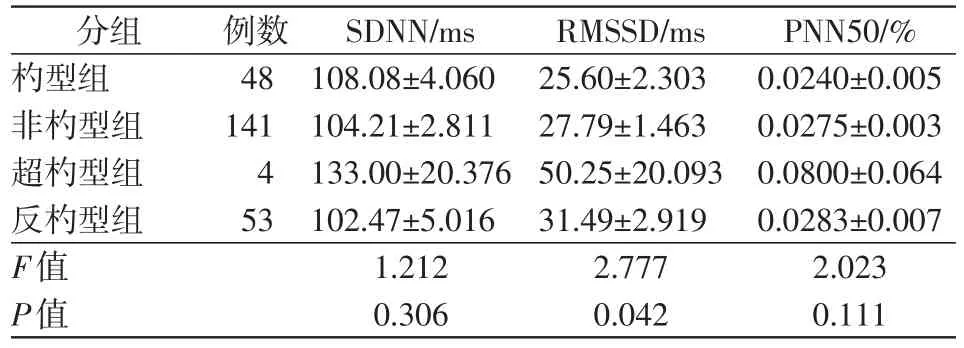

不同血压昼夜节律高血压患者组间的RMSSD差异有统计学意义(F=2.777,P=0.042),见表3。

2.4 高血压患者心肌缺血相关因素

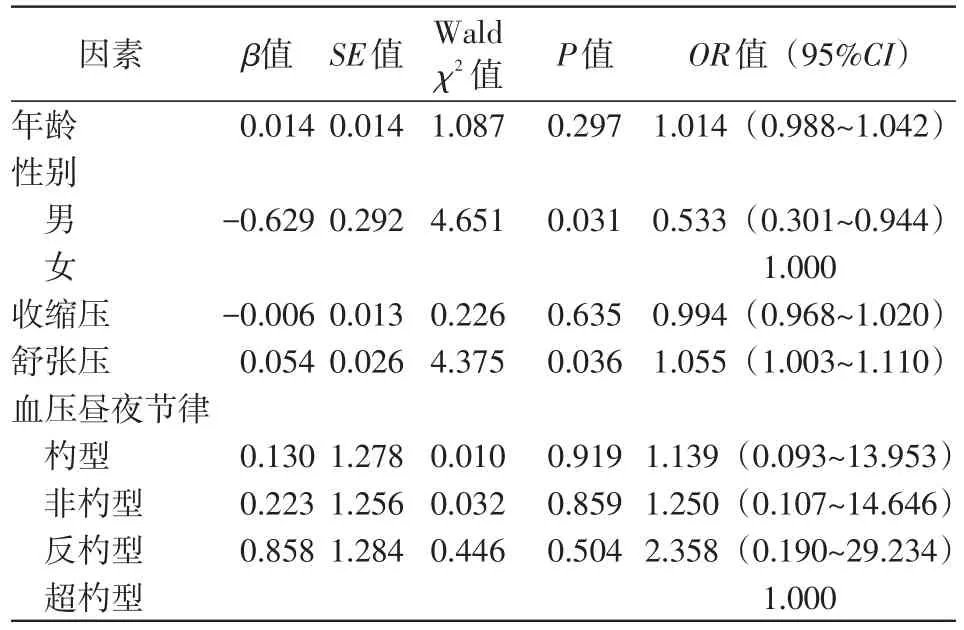

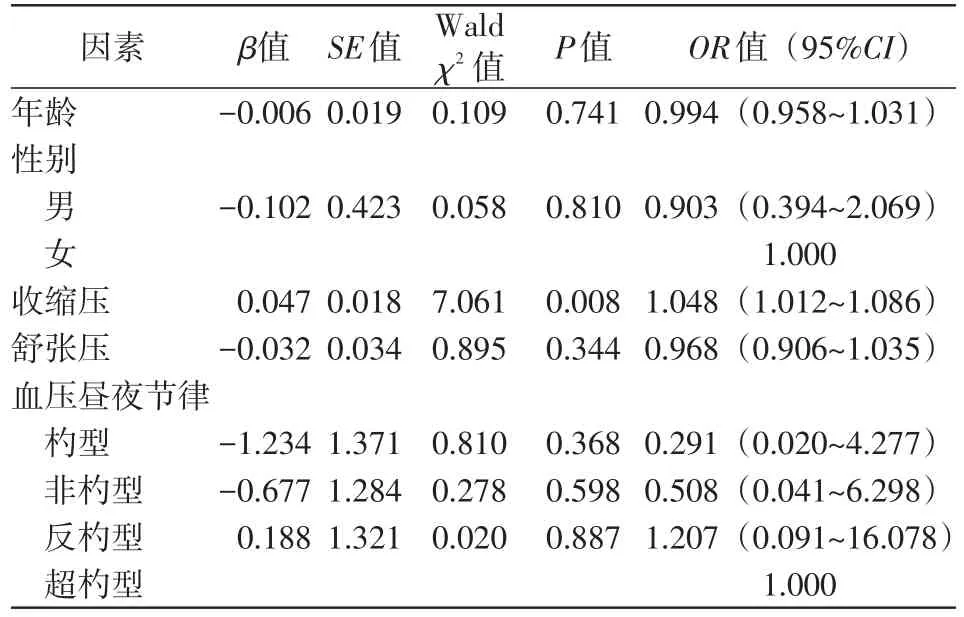

Logistic逐步回归分析得出高血压患者舒张压升高可能是间歇性心肌缺血的危险因素(OR=1.055,95%CI:1.003~1.110,P=0.036),男性可能是间歇性心肌缺血的保护因素(OR=0.533,95%CI:0.301~0.944,P=0.031),表4;收缩压升高可能是全程性心肌缺血发生的危险因素(OR=1.048,95%CI:1.012~1.086,P=0.008),表5。

表3 高血压患者心率变异性分析 (±s)

表3 高血压患者心率变异性分析 (±s)

分组杓型组非杓型组超杓型组反杓型组F值P值例数48 141 4 53 SDNN/ms 108.08±4.060 104.21±2.811 133.00±20.376 102.47±5.016 1.212 0.306 RMSSD/ms 25.60±2.303 27.79±1.463 50.25±20.093 31.49±2.919 2.777 0.042 PNN50/%0.0240±0.005 0.0275±0.003 0.0800±0.064 0.0283±0.007 2.023 0.111

表4 间歇性心肌缺血发生相关因素分析

表5 全程性心肌缺血发生影响因素分析

3 讨论

正常生理条件下,血压昼夜节律受患者的神经、内分泌、环境及行为变化的影响。本研究发现入组的高血压患者非杓型(包括非杓型、反杓型、超杓型)病例数占总病例数的80.5%,提示高血压可能是发生血压昼夜节律改变的影响因素。目前血压昼夜节律发生改变的机制尚不明确,高血压影响血压昼夜节律的可能原因有:(1)夜间心脏每搏输出量及心率下降不明显和(或)外周阻力明显增高,导致高血压患者夜间血压下降不明显;(2)动脉粥样硬化扰乱血压的昼夜自我调节系统,超敏的颈动脉血管加压感受器使夜间血压持续升高;(3)血管壁长时间处于高水平血压的冲击,使血管内皮功能受损,血管内皮合成、释放的舒缩血管活性物质失衡,内皮依赖性的血管扩张不良,使血压进一步升高,促进了心、脑、肾等靶器官损害,导致自主神经失衡加重,从而造成血压昼夜节律消失更明显[9]。

心率变异性分析是判断自主神经活动的常用定量指标,心率变异性降低是预测心脏病患者死亡的独立危险因子[9]。本研究发现不同血压昼夜节律高血压患者的心率变异性时域指标RMSSD差异有统计学意义,分析原因可能是血压昼夜节律与心率变异性均与自主神经功能有密切关系,高血压患者自主神经功能障碍导致了血压昼夜节律和心率变异性的改变[4]。不同血压昼夜节律患者的SDNN和PNN50指标差异没有统计学意义,其原因可能是不同的时域分析指标针对不同的自主神经。扩充样本数并对时域分析指标进行深入的研究将是接下来的研究方向。

研究中我们发现不同血压昼夜节律高血压患者组间心肌缺血的发生差异并没有统计学意义,而平均血压水平升高可能是心肌缺血的危险因素,男性可能是间歇性心肌缺血的保护因素。国内外研究发现心肌缺血发生与多个因素有关,年龄、性别、吸烟、高血压、糖尿病、血脂紊乱、BMI水平等是高危因素[10-12],Wright等[13]研究证实高血压病人强化降压(收缩压降至120 mmHg)显著优于传统降压(收缩压降至140 mmHg)。这与我们研究结果相符。汤春光等[14]研究发现高血压患者血压昼夜节律改变与左心室肥厚发生有关,而左心室肥厚是被认为是心肌缺血发生的危险因素,血压昼夜节律改变可能通过促使左心室肥厚而间接促进心肌缺血的发生。但目前没有直接的文献证据证实血压昼夜节律和心肌缺血之间存在直接的相关性。

综上所述,血压昼夜节律类型改变可能与心率变异性变化有关;平均血压水平升高可能是高血压患者心肌缺血的危险因素,男性可能是间歇性心肌缺血的保护因素;血压昼夜节律类型与高血压患者心肌缺血的发生无相关性。