移动社交网络员工在线口碑推荐的发生机理研究

2020-07-25孙晨银

许 云,金 辉,孙晨银

(1.江苏科技大学 服务制造模式与信息化研究中心,江苏 镇江 212003;2.江苏科技大学 经济管理学院, 江苏 镇江 212003;3. 江苏大学 管理学院, 江苏 镇江 212013)

移动社交网络是基于用户真实社交关系的移动端在线社交网络应用平台[1]。移动社交网络的应用引发了个体信息沟通方式的变革,用户可以自主在其移动社交网中推送文字、图片、音频、视频等形式的信息。用户出于非商业目的在移动社交网络中推送基于自身消费体验的企业产品或服务信息被称为顾客在线口碑推荐。顾客在线口碑推荐研究始于营销学领域,研究内容涵盖了对该行为的界定研究、动机研究、效应研究、个体差异研究等[2]。虽然前人研究的主题各有侧重,但都基本认同“顾客(推送人)在线发布的产品或服务推荐信息会直接影响其他消费者(接收人)对产品或服务的态度以及购买行为”[3]。

与营销学领域关注的以顾客为主体的在线口碑推荐有所不同,当今移动社交网络中出现了大量企业员工在自己的朋友圈/微博等移动社交平台推送所在企业相关信息的行为,即一种以员工为主体的在线口碑推荐。该行为涉及的推荐内容既涵盖企业方面的信息(如企业产品或服务介绍、企业新闻报道、企业荣誉表彰、企业招聘信息等),也包含员工方面的信息(如培训学习、业绩嘉奖、职务晋升、福利待遇等)。这些信息的广泛传播不仅可为员工所在企业树立良好的社会形象,而且可以促进企业产品或服务的推广以及企业对人才的吸纳,故而成为当今企业提升商业价值的新途径。

遗憾的是,相较于员工在线口碑推荐的实践盛行,该领域的理论研究却乏善可陈。虽然早期人力资源管理研究也涉及员工推荐,但研究内容多聚焦于人力资源招聘管理的求职推荐(即员工向周边熟人推荐企业招聘信息以帮助企业寻觅人才)。而笔者关注的员工在线口碑推荐则是一种信息传播面更广的员工自发行为(即推荐内容并不局限于招聘信息),其不仅有助于企业招募人才,还可为企业吸引潜在消费者乃至合作伙伴,进而为企业带来经济利益和社会收益。笔者关注的员工在线口碑推荐与营销学中的顾客在线口碑推荐是截然不同的两个概念,二者的差异性不仅体现在行为主体的不同,而且还体现在行为认知、诱因与机理的不同,故而营销学相关研究结论无法直接用于诠释员工在线口碑推荐的发生机理。

鉴于此,笔者拟在对员工在线口碑推荐予以清晰界定的基础上,从人力资源管理视角出发,探索该行为的发生机理。具体而言,在人力资源管理研究领域中,组织公民行为(Organizational Citizenship Behavior,简称OCB)被定义为一种员工主动发生且未被正式报酬体系所明确规定的利组织行为[4]。依据该定义,本文中员工在线口碑推荐具备OCB的三大典型特征:该行为由员工自发产生,该行为未被组织正式报酬体系所明确规定,该行为有益于组织。因此,笔者将借鉴前人关于OCB的相关研究,分别从员工对领导感知和员工对组织感知两个维度探寻引发员工在线口碑推荐背后的行为诱因及其作用机理,以期在丰富和拓展人力资源管理领域员工口碑推荐理论研究的同时,为企业引导和管理员工在线口碑推荐提供实践对策。

一、 员工在线口碑推荐界定及假设提出

(一) 营销学视角下的顾客口碑推荐

1.顾客传统口碑推荐

传统口碑推荐的概念始于Dichter在《哈佛商业评论》发表的《口碑广告如何运作》[5]一文。它被定义为一种人们面对面沟通与交流消费体验信息的行为。随后诸多国内外学者对该行为给出了各自的定义。例如,Andrt认为口碑推荐是推送者出于非商业性的目的,通过面对面或电话沟通的方式向别人推荐某个品牌、服务或产品[6];Westbrook认为口碑推荐是顾客通过非正式沟通方式将其购买或使用某种产品或服务的相关经验、评价等正反面信息分享给他人的行为[7];郭国庆等认为口碑推荐是非商业传播者间关于某一特定产品、服务、品牌或组织的一种非正式的双向的信息沟通行为[8]。上述学者的定义表述虽有不同,但基本认同传统口碑推荐具有四个特征:传播渠道为人与人之间非正式交流或电话沟通,传播主体间关系为强联结(即发生于顾客与自身熟识的其他个体之间),传播内容包括产品和服务等一系列与消费者体验相关的正面或负面信息,传播动机是出于非商业目的(即独立于组织运作)。

2.顾客在线口碑推荐

随着移动互联网的发展,顾客通过网络发布和传播各种关于企业商品的信息与评价,从而形成了有别于传统面对面交流形式的在线口碑推荐[9]。Stauss首先将在线口碑推荐定义为顾客在网上报告或交流消费相关信息的行为[10]。Hennig-Thurau等指出,在线口碑推荐是顾客对产品或公司任何正面或负面的评论,该评论能通过网络传递给大众群体或者组织[11]。董颖将在线口碑推荐定义为顾客借由讨论区、博客、电子邮件、微信等网络渠道向其他消费者进行产品和服务信息推荐的行为[3]。张晓飞认为,在线口碑推荐是顾客将其与某产品/服务/品牌/企业等相关的个人经历、观点、评论等信息通过网络渠道传播给其他顾客的行为,并指出该行为具有无界性、多样性、匿名性等特点[12]。就整体而言,在线口碑推荐的内涵虽与传统口碑推荐相似,但同时也具备如下几个特点:传播渠道为网络沟通媒介(如讨论区、博客、电子邮件、微信等);传播主体间关系为弱联结(即发生于消费者与其他陌生个体之间);传播内容主要以文字为主,也有音频、图片、视频等多种形式;传播范围广且速度快。

(二) 人力资源管理视角下的员工口碑推荐

1.员工传统口碑推荐

人力资源管理领域对员工传统口碑推荐的界定侧重于招聘管理情景。例如,Van Hoye和Lievens将员工传统口碑推荐定义为员工个人之间关于组织作为雇主或特定工作的信息交换,信息内容涉及雇主行为或工作特征;该行为虽不受组织的直接控制,但内容效价通常是积极、正面的[13]。Uen等认为,员工传统口碑推荐是指现有员工联系他们认识的合适人员并鼓励其在公司申请工作,同时为了能将公司推荐给他人,员工倾向于传播公司的正面信息[14]。由前人定义可知,员工传统口碑推荐具有如下四方面特征:传播渠道为非正式的人际交流;传播主体间关系为强联结(发生于员工与其熟识的其他个体之间);传播内容局限于组织作为雇主或特定工作的招聘信息,且内容效价为正向;传播行为具有非可控性,即不受组织的直接控制。

2.员工在线口碑推荐

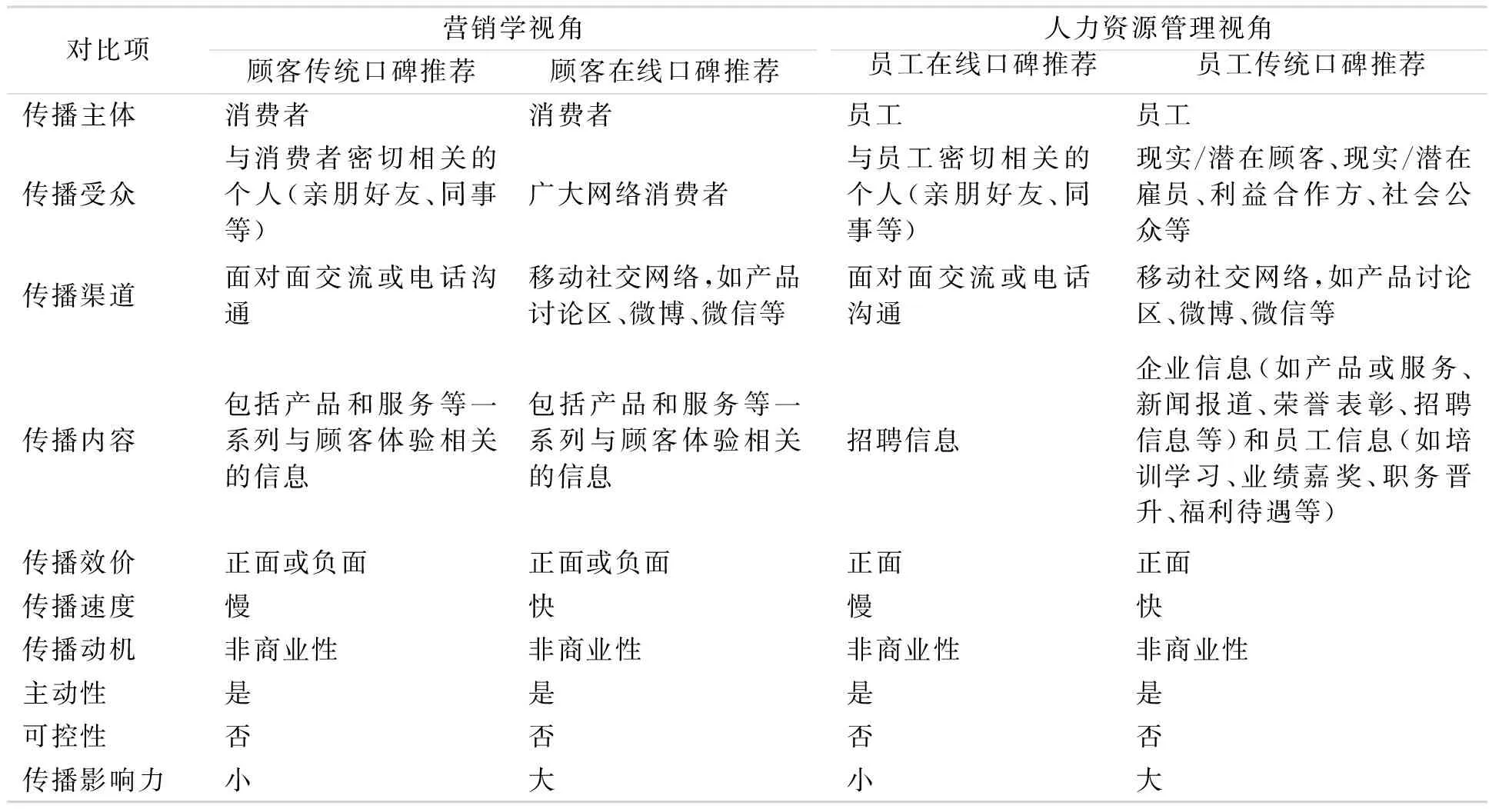

作为互联网的新生事物,员工在线口碑推荐的相关研究并不多见,仅有少数国外学者尝试对其进行界定。例如,Santiago和Jacques将员工在线口碑定义为与工作相关的员工传统口碑推荐的电子版[15];Keeling等将员工在线口碑推荐定义为传统口碑的一种特定形式,是员工和前员工在社交网络内外传达有关组织的信息和意见的过程[16]。这些定义虽具有一定参考价值,但相对笼统且粗浅,难以全面涵盖员工在线口碑推荐的本质与特征。为此,笔者基于前文营销学领域顾客口碑推荐研究和人力资源管理领域员工传统口碑推荐研究,结合员工在线口碑推荐的具体实践,分别从传播主体、受众、内容、效价等多个维度将员工在线口碑推荐与员工传统口碑推荐、顾客传统口碑推荐、顾客在线口碑推荐的异同性进行了对比分析,结果如表1所示。

表1 口碑推荐行为界定对比

由表1可知,员工在线口碑推荐与员工传统口碑推荐、顾客传统口碑推荐、顾客在线口碑推荐具有一定相似性。例如,传播动机均为非商业性,行为具有主动性和非可控性。但与此同时,该行为也具备一定的特殊性,例如,传播受众面广(涉及现实/潜在顾客、现实/潜在雇员、利益合作方、一般社会公众等),传播内容不仅涉及企业信息(如企业产品或服务介绍、企业新闻报道、企业荣誉表彰、企业招聘信息),也涵盖员工方面的信息(如培训学习、业绩嘉奖、职务晋升、福利待遇),等等。在此基础上,笔者将员工在线口碑推荐定义为:员工出于非商业目的、主动通过移动社交网络向受众(现实/潜在顾客、现实/潜在雇员、利益合作方、一般社会公众等)推送与企业或自身工作相关的正面信息的行为。

(三) 研究假设

如前文所述,员工在线口碑行为具备OCB的诸多典型特征,与OCB高度契合。因此,笔者拟借鉴前人关于OCB的成熟研究,选取员工在线口碑行为的影响变量并推演这些变量的作用机理。具体而言,当前人力资源管理领域对OCB的影响因素研究主要分为两大类:一是周边态度变量,包括员工对组织的感知变量(如组织支持感、组织归属感)和员工对领导的感知变量(如领导风格);二是个体差异变量,包括个性指标、性别、年龄等[17]。前者与OCB的研究结论相对统一,而后者与OCB的研究结论存在争议。例如,有学者认为个体差异变量与组织公民行为并无显著的相关性[18],也有学者认为其是组织公民行为的重要影响因素之一[19]。作为一项探索性研究,笔者拟选取经前人研究统一证实的影响变量。通过对前人研究的梳理,笔者从员工对组织的感知维度出发,选取组织支持感和组织归属感作为研究变量;从员工对领导的感知维度出发,选取领导风格作为研究变量。鉴于领导风格存在多样性,在众多领导风格中,仁慈领导具有强烈的中国特色且广受员工欢迎[20-22],因此笔者将领导风格具化为仁慈领导。

1.仁慈领导与员工在线口碑推荐

仁慈领导来源于郑伯埙等所提的家长式领导中的仁慈维度,指领导对下属个人福祉表现出的个别以及全面而长久的关怀[23]。其根植于儒家思想中理想的五伦关系,是现今领导风格研究中颇受中国员工欢迎的领导风格。因郑伯埙所提的仁慈领导概念广受学界认可,所以笔者拟采用其定义。

前人研究发现,仁慈领导可以为员工提供一个安全的心理环境,易激发员工的组织公民行为。例如,林声洙等通过研究发现,仁慈领导可以激发员工表现出更多能满足组织期望的行为如组织公民行为[24];徐悦的研究表明,仁慈领导会给予员工足够的信任,使员工产生安全感,从而促使其做出主动行为[25]。推演至本文研究情境,即依据互惠原则,当一方对另一方给予帮助或提供资源时,后者有义务回报帮助自己的一方[26];当员工感知到领导视自己如家人,给予自己在工作和生活上悉心的指导和无微不至的关怀,并且在危急时刻提供有力的帮助时,员工就会主动对领导的施恩予以回报,积极投入到本职工作中,进而做出有利于组织的在线口碑推荐行为。换言之,在仁慈领导的情境中,员工更易产生有利于组织的行为,自愿在移动社交网络中推荐组织进而为组织创造口碑和收益。由此可见,员工对仁慈领导的感知越强,越有可能发生在线口碑推荐。基于此,笔者提出如下假设:

H1:仁慈领导会正向影响员工在线口碑推荐。

2.组织支持感与员工在线口碑推荐

组织支持感的概念最早由 Eisenberger提出,其定义是员工对组织重视自己的贡献和关注其幸福感的全面看法[27]。国内学者凌文辁等从价值认同视角出发,认为组织支持感是员工感知到的组织对他们工作上的支持、对他们利益的关心以及对他们价值的认同[28]。由于Eisenberger 是组织支持感概念的提出者,且其定义具有较高的权威性,故笔者拟采用该定义。

来自OCB研究领域的相关成果表明,组织支持感与组织公民行为之间具有强烈的关联性。例如,Rhoades 和 Eisenberger指出,员工感知到的组织支持对其组织公民行为有重要影响[29]。苗仁涛等证实组织支持感对员工的组织公民行为有显著积极影响[30]。推演至本文研究情境,即依据社会交换理论,在一段高质量的交换关系中,当员工感知到来自于组织的高度支持时(如对其利益的保护、对其贡献的态度以及在工作中给予的帮助等),员工会从心理和情感上得到安慰和激励,进而产生对组织有益的在线口碑推荐行为。换言之,当员工感知到的组织支持程度越高,作为回报,其越有可能通过在线口碑推荐以帮助企业获益。基于此,笔者提出如下假设:

H2:组织支持感会正向影响员工在线口碑推荐。

3.组织归属感与员工在线口碑推荐

早期,学界将组织归属感视作单一维度的概念,其中以Yousef的定义最为权威。Yousef认为组织归属感是个体对组织的认同、投入与忠诚程度[31],具体表现为员工对组织在情感上的依赖。近期,有学者尝试对组织归属感的内涵进行了多维划分。例如,Meyer认为组织归属感包括情感、连续与规范三种因素,其并不仅仅是一种情感依赖,还是一种稳定的约束力,对个体行为起指导作用[32]。因组织归属感内涵的维度切分尚且存争议[33-34],故笔者拟采用Yousef提出的单一维度的概念定义。

在OCB研究领域中,诸多学者研究表明组织归属感会对组织公民行为产生显著正向影响[35-36]。推演至本文研究情境,即依据心理契约理论,个体与组织之间往往会存在一种非书面化的契约,该契约规定了员工与组织间彼此的责任和义务[37]。组织归属感作为员工与组织之间的心理契约,反映了员工对自己所在的组织在情感上、思想上和心理上的强烈认同与投入。当员工产生高质量的组织归属感时,会更愿意主动承担起其在组织中的职责,尽心尽力为组织效劳,继而产生更多的在线口碑推荐。基于此,笔者提出如下假设:

H3:组织归属感会正向影响员工在线口碑推荐。

4.组织归属感的中介作用

首先,组织归属感在仁慈领导与员工在线口碑推荐间的中介作用。仁慈领导展现了领导对员工的人文关怀与工作激励。依据组织人性化理论,员工会将组织内的领导视为组织的代言人,领导对自己的行为和态度在员工眼中即是组织对自己的行为和态度[38]。当员工知觉到领导对其各方面的鼓励和支持并与其建立起互相信任的关系时,就会逐步对组织产生“家”一样的情感(即组织归属感)。前人相关研究也表明,员工知觉到的仁慈领导程度越高,越有可能产生组织归属感[39-40]。基于此,笔者提出如下假设:

H4:仁慈领导会正向影响组织归属感。

结合上文对仁慈领导与员工在线口碑推荐、组织归属感与员工在线口碑推荐、仁慈领导与组织归属感之间的两两逻辑关系假设(即在假设H1、H3、H4的基础上),笔者推理得出:仁慈领导会通过组织归属感的中介机制间接作用于员工在线口碑推荐。具体假设如下:

H5:组织归属感在仁慈领导与员工在线口碑推荐之间起中介作用。

其次,组织归属感在组织支持感与员工在线口碑推荐间的中介作用。前人研究表明,组织支持感是员工产生组织归属感的重要前因变量之一。究其原因有二:一方面,组织支持感可以满足员工对尊重、理解和支持等的心理需求,进而让员工产生为组织谋福祉的责任感,从而提升其组织归属感[41];另一方面,组织支持感有利于增强员工与组织之间的感情联系,这种亲密关系会促使员工对工作投入更多、对组织更忠诚[42]。基于此,笔者提出如下假设:

H6:组织支持感会正向影响组织归属感。

结合上文对组织支持感与员工在线口碑推荐、组织归属感与员工在线口碑推荐、组织支持感与组织归属感之间的两两逻辑关系假设(即在假设H2、H3、H6的基础上),可推理得出:组织支持感会通过组织归属感的中介机制间接作用于员工在线口碑推荐。具体假设如下:

H7:组织归属感在组织支持感与员工在线口碑推荐之间起中介作用。

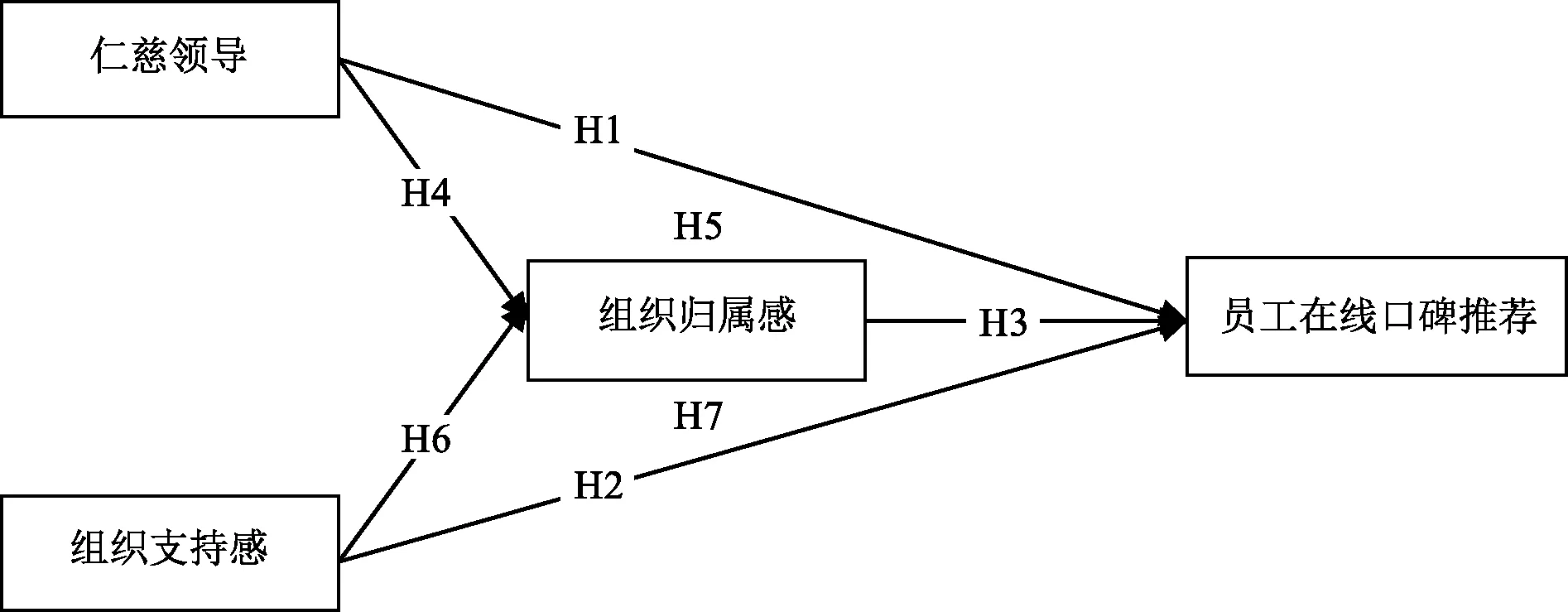

基于上述研究假设,笔者构建了研究理论模型,如图1所示。

图1 理论模型

二、 研究方法

(一) 研究对象

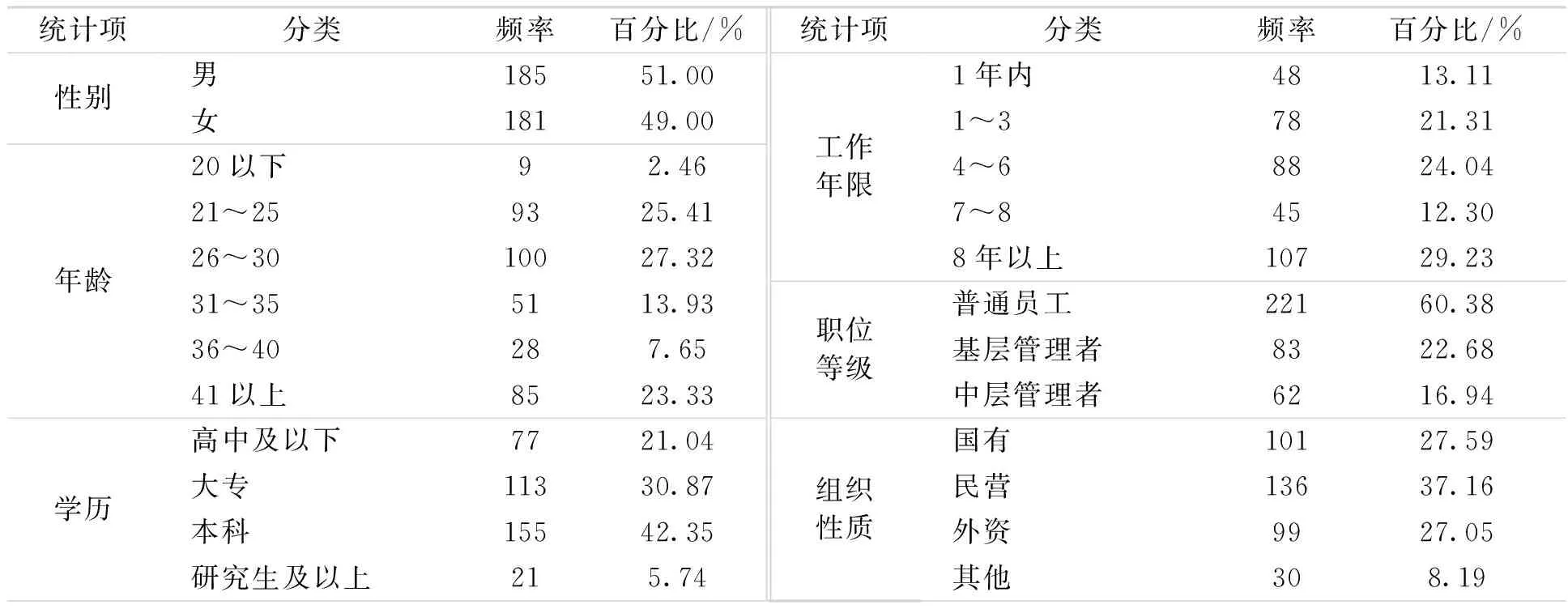

笔者调查的对象为一般企业的员工,调查范围主要是东部沿海省份。在被调查组织类型上,为了使样本类型更具有多样性,分别选取了国有、民营、外资企业等作为被调查组织样本。问卷发放与回收采取了三种方式:第一,自行上门发送与回收;第二,委托相关被调查企业HR人员面向内部员工发放与回收;第三,通过“问卷星”网络平台发放与回收。通过三种方法,共回收问卷402份,去除掉未全部完成的问卷以及所选答案存在明显规律的问卷,最终得到有效问卷366份,有效回收率为91.044%。样本背景描述性统计分析如表2所示。

表2 样本背景描述性分析

(二) 研究测量工具及数据测量方法

为确保数据质量,笔者所用量表均源自前人成熟量表,并结合本文具体研究情景对部分量表进行了修订。仁慈领导量表源自郑伯埙等人的研究[43],共5个题项,代表题项如“我的上级会无微不至地照顾那些相处比较久的员工”。组织支持感量表源自Eisenberger等人的研究[27],共8个题项,代表题项如“当我需要特殊支持时,组织会帮助我”。组织归属感量表源自Mowday等人的研究[44],共15个题项,代表题项如“谈起组织,我会自豪地告诉别人我是组织的一员”。员工在线口碑推荐量表源自Harrison-Walker的研究[45],共4个题项。由于该原始量表聚焦于服务类企业且未清晰界定推荐传播渠道,故笔者对其进行了完善,将企业类型拓展为泛组织,并明确了推荐传播的渠道为移动社交平台,代表题项如“我经常在移动社交平台上推荐我所在组织的相关信息”。借鉴前人研究[46],在线口碑推荐会受到人口背景变量的影响,故笔者选取性别、年龄、学历、工作年限、职位职级、组织性质作为控制变量。英文量表翻译采取“背对背”回译;题项计量(除控制变量)采用Likert 5等级计分,其中“1”代表“非常不符合”,“3”代表“一般”,“5”代表“非常符合”。

三、 数据分析与结果

(一) 信度与效度检验

1.信度分析

采用内部一致性(Cronbachα)和组合信度(CR)作为评判标准。如表3所示,仁慈领导 Cronbachα=0.879,CR=0.892;组织支持感Cronbachα=0.879,CR=0.880;组织归属感Cronbachα=0.864,CR=0.876;员工在线口碑推荐Cronbachα=0.790,CR=0.832,表明具有较高的内部一致性和组合信度。

2.效度分析

聚合效度采用变量平均变异萃取量AVE评判。如表3所示,仁慈领导AVE=0.551,组织支持感AVE=0.508,组织归属感AVE=0.541,员工在线口碑推荐AVE=0.554,表明具有良好的聚合效度。在区分效度方面,首先,进行EFA检验,各题项在对应潜变量的载荷均大于0.5,32个题项分别隶属4个独立因子,初步验证区分效度良好;其次,通过对比潜变量的AVE平方根,并对该潜变量和其他潜变量间的相关系数进行检验,如表2所示,各变量AVE平方根均明显大于该变量与其他变量的相关系数,再次表明其具有良好的区分效度。

表3 信度、聚合效度与相关系数分析

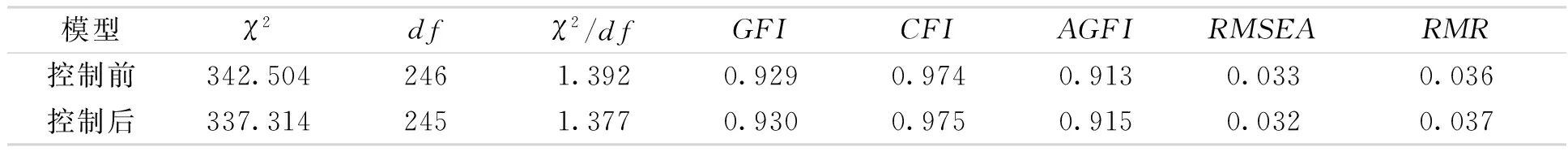

3.共同方法偏差检验

首先,依据Harman单因素检验法,萃取出4个因子且不存在某单因子解释大部分变异(总变异解释量为59.326%,最大单因子变异解释量为31.128%);其次,采用控制非可测潜在方法因子的办法进行检验。从表4可知,相比控制前的无共同方法因子测量模型,控制后的共同方法因子测量模型拟合度并未得到显著改善。综上,共同方法偏差问题并不明显。

表4 共同方法偏差检验结果

4.相关性分析

笔者采用 Pearson相关分析法计算了变量间的相关系数。如表3所示,仁慈领导(r=0.449,p<0.01)、组织支持感(r=0.195,p< 0.01)、组织归属感(r=0.356,p< 0.01)与员工在线口碑推荐之间均存在显著正相关;仁慈领导(r=0.384,p< 0.01)、组织支持感(r=0.495,p< 0.01)与组织归属感之间均存在显著正相关。这为后续假设检验奠定了基础。

(二) 假设检验

1.主效应检验

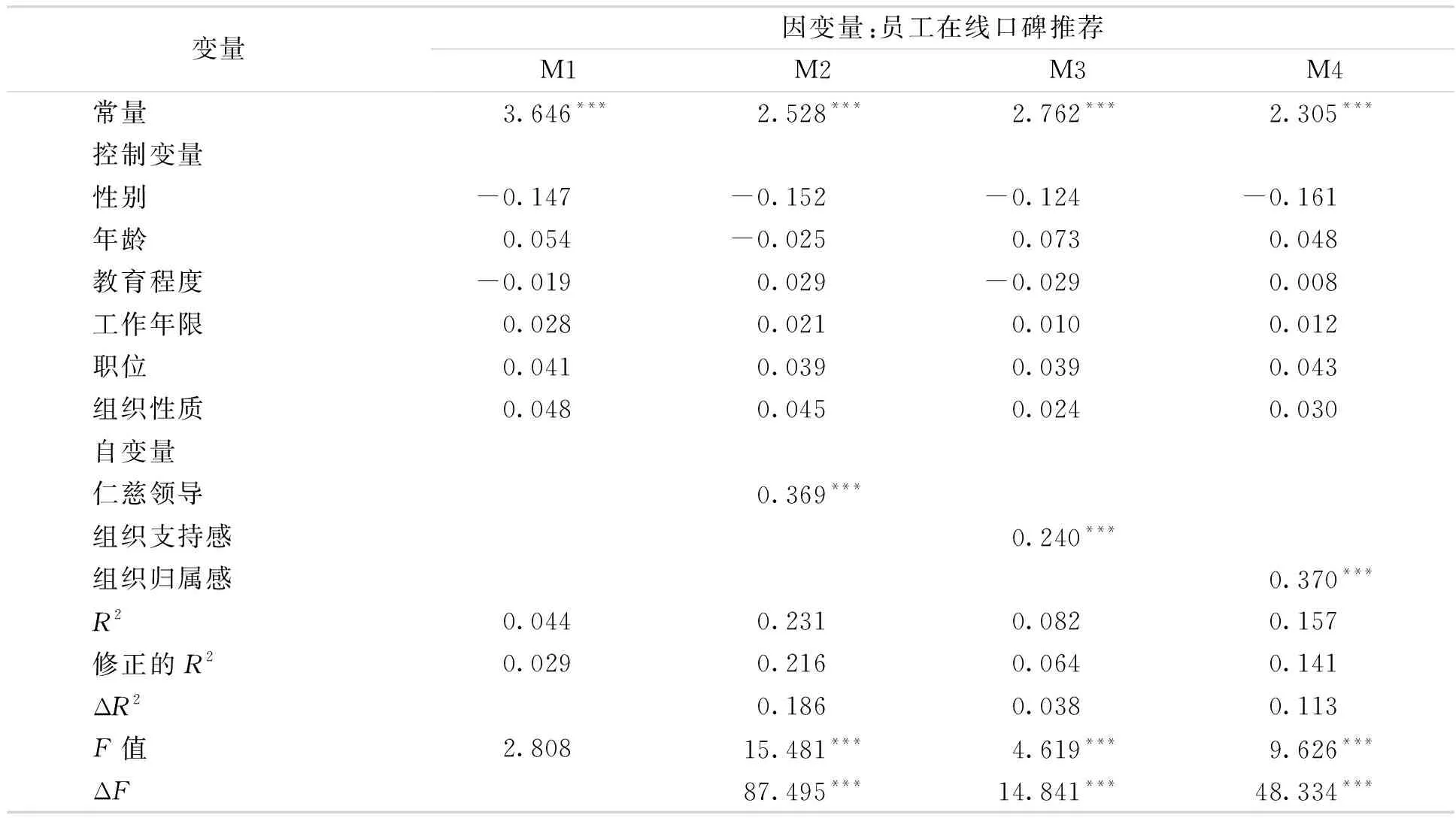

笔者运用多元线性回归分别检验了仁慈领导、组织支持和组织归属感对员工在线口碑推荐的影响效用。如表5所示,M1检验了控制变量对员工在线口碑推荐的影响; M2在M1的基础上添加了仁慈领导,结果显示仁慈领导对员工在线口碑推荐行为存在显著正向影响(β=0.369,p<0.01),H1得到验证;M3在M1的基础上添加了组织支持感,结果显示组织支持感对员工在线口碑推荐行为存在显著正向影响(β=0.240,p<0.01),H2得到验证;M4在M1的基础上添加了组织归属感,结果显示组织归属感对员工在线口碑推荐行为存在显著正向影响(β=0.370,p<0.01),H3得到验证。

表5 仁慈领导、组织支持感、组织归属感对员工在线口碑推荐的主效应分析

2.中介效应检验

根据 Baron 和 Kenny 的建议,中介效用必须满足三个条件:一,自变量与因变量显著相关;二,自变量与中介变量显著相关;三,当中介变量放入回归方程后, 自变量与因变量相关性显著削弱为部分中介,自变量与因变量相关性不显著为完全中介。

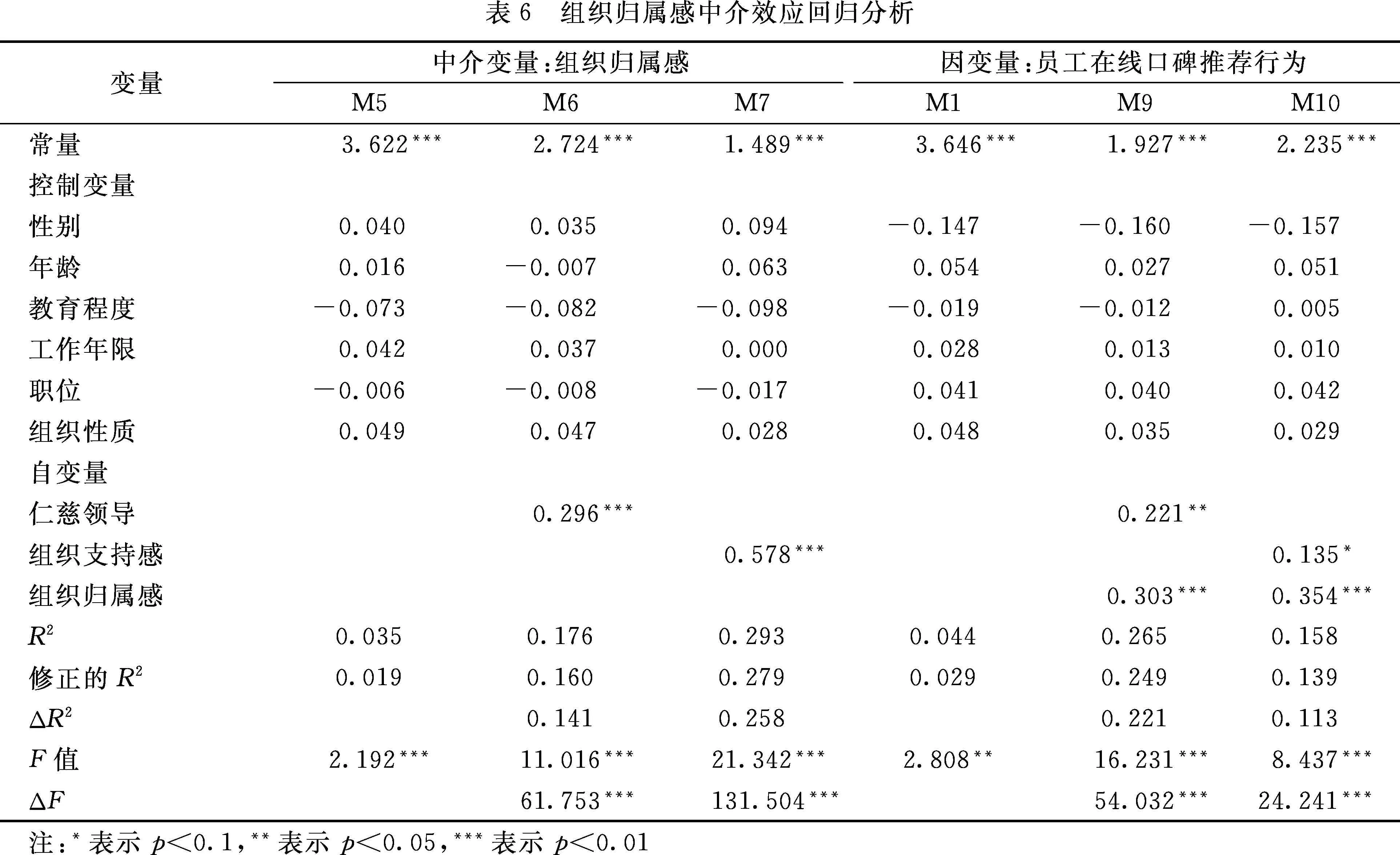

依据上述步骤,仁慈领导对员工在线口碑推荐具有显著正向影响已在上文H1检验中得到验证,条件一满足。如表6所示,M5检验了控制变量对组织归属感的影响;M6在M5的基础上添加了仁慈领导,结果显示仁慈领导对组织归属感具有显著正向影响(β=0.296,p<0.01),H4得到验证,条件二满足。如M9所示,当组织归属感添加进回归方程后,组织归属感对员工在线口碑推荐具有显著正向影响(β=0.303,p<0.01);仁慈领导对员工在线口碑推荐仍具有正向影响(β=0.221,p<0.05),但影响功效较M2(β=0.369,p<0.01)明显下降,条件三满足。由此最终得出结论,即组织归属感在仁慈领导与员工在线口碑推荐之间起到部分中介效用,H5得到验证。

与此类似,组织支持感对员工在线口碑推荐具有显著正向影响已在上文H2检验中得到验证,条件一满足。如表6所示, M6在M5的基础上添加了组织支持,结果显示组织支持感对组织归属感具有显著正向影响(β=0.578,p<0.01),H6得到验证,条件二满足。如M10所示,当组织归属感添加进回归方程后,组织归属感对员工在线口碑推荐具有显著正向影响(β=0.354,p<0.01);组织支持感对员工在线口碑推荐仍具有正向影响(β=0.135,p<0.1),但影响功效较M3(β=0.240,p<0.01)明显下降,条件三满足。最终得出结论:组织归属感在组织支持感与员工在线口碑推荐之间起到部分中介效用,H7得到验证。

四、 研究结论与启示

(一) 结论

笔者从人力资源管理视角出发,在借鉴前人OCB成熟研究的基础上,分别从员工对领导感知和组织感知两个维度选取仁慈领导和组织支持感作为前因变量,并引入组织归属感作为中介变量,探讨了员工在线口碑推荐的生成机理,得出如下主要结论:

其一,仁慈领导会促进员工在线口碑推荐(假设H1得到支持)。该结论意味着,当员工感知的仁慈领导水平越高(即感知领导给予了自己足够的关照和帮助,像家人一般对待自己)时,在互惠诉求作用下,员工出于感激会自发通过移动社交网络向周边个体或群体推荐企业的积极信息。

其二,组织支持感会促进员工在线口碑推荐(假设H2得到支持)。该结论表明,当员工感受到组织的高度重视并且关心自己的幸福感时,员工亦会在移动社交网络传播有利于组织的正面信息,以回报组织对自己的支持。

其三,组织归属感分别在仁慈领导与员工在线口碑推荐之间以及组织支持感与员工在线口碑推荐之间起到中介作用(假设H3-H7得到支持)。该结论意味着,仁慈领导和组织支持感不仅可以直接激发员工在线口碑推荐,且可以借由组织归属感的中介效应间接促进员工在线口碑推荐的发生。

(二) 理论贡献

首先,相较于前人多侧重于营销学视角下的顾客在线口碑推荐研究,笔者开创性地界定了人力资源管理视角下的员工在线口碑推荐概念,并探究了员工在线口碑推荐行为的发生机理,在一定程度上拓展和丰富了人力资源管理领域员工口碑推荐的理论研究。

其次,笔者借鉴OCB相关研究,分别从员工对领导感知和员工对组织感知两个维度出发,验证了仁慈领导和组织支持感会显著促进员工在线口碑推荐。该结论不仅证实了仁慈领导和组织支持感是员工在线口碑推荐发生的两个重要前因变量,且为后续探究其他领导风格变量(如变革型领导、民主型领导等)以及员工对组织感知的其他变量(如组织公平感、组织认同等)与员工在线口碑推荐间的关系提供了借鉴和参考。

再次,笔者发现了组织归属感部分中介了仁慈领导/组织支持感与员工在线口碑推荐间的关系。该结论不仅证实了组织归属感的中介效应可以促进员工在线口碑推荐的发生,还为后续探究其他中介变量(如工作满意度、人际信任等)提供了借鉴和参考。

最后,笔者将员工口碑推荐视为一种典型的OCB,验证了OCB相关结论在员工口碑推荐研究中的适用性,在一定程度上拓展了OCB研究的运用领域与范畴。

(三) 实践启示

其一,为了促进员工在线口碑推荐,建议组织领导者尝试仁慈领导风格,表现出更多的仁慈领导行为。例如,在日常的经营活动中,像家人一般对待员工,给予员工全面且长久的关怀,宽容员工的错误,维护员工的面子和利益,积极帮助员工解决困难,让员工充分感受到组织领导者仁慈、关怀的一面。

其二,建议组织加强对员工幸福感与价值感的关注。例如,通过提供必要的支持来满足员工的不同需求,充分肯定员工为组织所作的贡献,让员工感受到组织的认可、关怀与尊重,使其在组织内获得较高的工作成就感和幸福感,帮助其实现自我价值,满足其对组织支持的需求。

其三,建议组织尽可能与员工建立长期的积极关系,逐渐引导员工将自己的思想认识与价值取向趋同于组织目标,让员工在积极主动寻求个人价值实现的同时也努力实现组织的战略目标,提高组织绩效,将自己和组织看作是利益共同体,进而提升其组织归属感。

(四) 局限与展望

作为一项探索性研究,本文亦存在如下几点不足:研究样本年龄集中在20~30岁,地区分布以东部沿海省份为主,未完全考虑样本年龄层次、工作年限、地区分布的多样性;数据调研采用截面设计,且均为样本自我汇报,故存在一定内生性问题;研究变量的选取还不够全面,如组织公平、组织认同等OCB研究领域中常见的其他变量尚待进一步考察。