论顾恺之玄学形神思想与人物画理论的建构

2020-07-25周春雨

周春雨,韩 伟

(1.哈尔滨师范大学 文学院, 黑龙江 哈尔滨 150025; 2.黑龙江大学 文学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

关于顾恺之画论的学术讨论众多,仍待解决的主要有三个问题:第一,以李泽厚先生为代表的学者认为顾恺之的艺术观受到佛学美学影响与从玄学角度分析顾恺之艺术思想的传统观点形成了冲突;第二,以俞剑华、陈传席等为代表的学者对顾恺之画论之中的相关命题的译注提出了相左的意见;第三,近年来关于顾恺之形神问题的探讨主要围绕着“形”与“神”的关系展开,即顾恺之是“重形轻神”,还是“重神轻形”,抑或是“形神兼备”?因此,尽管前人成果颇丰,问题依旧存在。如果仍然孤立地就问题看问题,很难有大的突破。只有结合顾恺之的艺术实践与绘画理论,将顾恺之的人物画理论作为形神美学范畴的一个部分放到魏晋美学的整体框架中去研究,才可能在前人基础上填补一些空白。

一、 顾恺之的人物画实践与“以形写神”

顾恺之(约348-409),字长康,晋陵无锡人。他曾做过桓温的参军,义熙初任通直散骑常侍,终年六十二,卒于官。时人称恺之有三绝:“才绝、画绝、痴绝”。在《晋书》中有记载:“恺之博学有才气,尝为《筝赋》成,谓人曰:‘吾赋之比嵇康琴,不赏者必以后出相遗,深识者亦当以高奇见贵。’”可谓才绝,同时《晋书》记载:“恺之好谐谑,人多爱狭之”[1]2404,可见顾恺之并非是一个按部就班、因循守旧之人,正如他自己所言:“恺之体中痴黠各半”[1]2404。顾恺之的思想构成较为复杂,其中固然有儒学的成分,从顾恺之曾大量创作佛教画像角度看或许受到佛教一些思想的启发,但从他现存的画论和作品来说,在艺术领域里顾恺之应该是以玄学思想为主。

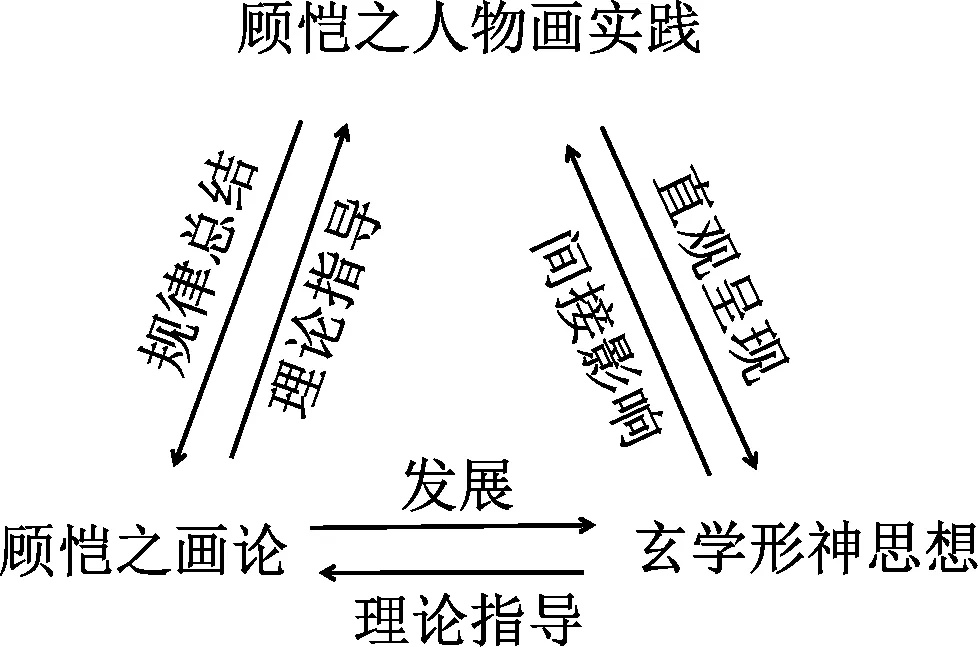

顾恺之具有画家和画论家的双重身份,他现存三篇画论《论画》《画云台山记》《魏晋胜流画赞》,主要提出了“以形写神”“传神写照”与“迁想妙得”三个核心命题。顾恺之的人物画与玄学美学同顾恺之的画论三者的关系可以简单地用下图说明:

如图1所示,顾恺之的画论与他的人物绘画实践应分别来看,顾恺之的人物画绘画实践是相对独立的一部分,同时又统一于他的整体形神观念。如顾恺之提出的“以形写神”“传神写照”的命题之所以能成为中国人物画的绘画传统之一,就在于它们将魏晋时期玄学形神观的意蕴都凝集其中。魏晋时期的人伦鉴识之所谓“精神”“风神”“神情”,王弼所谓“得象忘言,得意忘象”,嵇康所谓“形臣神君,形神相亲”都是顾恺之画论的理论源泉、根据。可以说顾恺之的人物画理论是玄学思想在艺术实践与艺术理论中的沉降,因此要把顾恺之的绘画美学放到玄学美学的整体中分析。实际上顾恺之的“以形写神”“传神写照”和“迁想妙得”三个命题分别涉及了艺术创作、艺术传达、艺术欣赏三部分。

图1 顾恺之人物画与玄学美学同顾恺之画论三者关系图

顾恺之人物画中“以形写神”命题是玄学形神论与魏晋人物品评以及绘画实践相结合的产物。具体来看,顾恺之画形最重视两点:一是人物之“骨”,二是人物之“眼眸”。既然这两个创作重点来自于顾恺之的绘画实践经验,那么我们通过还原画家绘画过程的方法来探究审美焦点落在骨、眸之上的原因。

我们先从实处的“骨”开始探究。“骨”在顾恺之的人物画批评中出现多次,如他提出的“骨法”“神气”“天骨”“骨趣”等等,为何用“骨”来代表形象?在艺术构思中,古典时期的人物画可以有艺术加工但是总归要与人物相像,因此先要仔细观察或者现场临摹要画的人物,即使是虚构的“洛神”形象在画家心中也会有一个或多个生活中的原型人物。而顾恺之所生活的东晋,时人以瘦为美,人物消瘦当然是画家重“骨”的一个客观因素。

接下来画家开始描摹下笔。由于魏晋时期绘画使用毛笔,画家在用毛笔作画时可以通过对笔锋的控制形成粗细不同的线条,以达到墨色入纸浓淡不同的效果,因此想要呈现一幅惟妙惟肖的画作对画家的笔力有很高的要求。顾恺之在评《醉客》《列士》二幅画时,都提到了“骨俱”,根据李泽厚考证,“骨俱”可能是误抄的“骨法”二字[注]据李泽厚考,“俱”为偕、皆、都之意,不可能与“骨”联为一词,推想“骨俱”应为“骨法”。而“骨法”之所以误为“骨俱”,估计是“骨法”的“法”字的草写与“俱”字有相似之处(李泽厚、刘纲纪《中国美学史》,安徽文艺出版社,1999年版第445页)。。齐梁时期的画论家谢赫在《画品》中提出著名的绘画“六法”,其中就有“骨法,用笔是也”[注]此句的断句尚有争议,本文据钱钟书先生的说法(钱钟书《管锥编》,北京中华书局出版社,1979年版第1353页)。,可见“骨法”被当做笔力高超的代名词。所谓“骨法”,并不是说画作之中多用粗线条、用重墨便是有笔力,而是如顾恺之谈用笔:“若轻物,宜利其笔;重,宜陈其迹,各以全其想。”[2]66显然,顾恺之已经意识到笔法对绘画的影响,笔之骨力应该是指在保证勾勒画像准确性基础上对运笔节奏、线条流畅度有更高要求,不仅线条要相似而且还应具有节奏的变化。这种变化便需要画家依据绘画的不同情况来灵活用笔,此种灵动类似于《庄子》中庖丁解牛时的游刃有余,是一种掌握了绘画用笔规律后的技进乎道。高超的画师在艺术绘画中倘若能做到“骨法用笔”,想必这一创作过程也必将是随心所欲、酣畅淋漓,画家体会到自由展现心意的艺术自由,在如此有骨力的笔下创作出的艺术形象必然也有“骨趣”。

在画家笔下的人物形象逐渐成型过程中,“骨”的特殊地位越来越凸显出来。在思想观念上,自东汉以来,相术、相法就以观骨作为相人的主要依据之一,刘邵也将“骨”作为人的九种主要特征之一。魏晋之时,“骨”可以展现人的精神风貌的观念,一定会对顾恺之有所影响。顾恺之论名为《醉客》的画作时言:“《醉客》作人,形、骨成,而制衣服慢之,亦以助醉神耳。多有骨俱,然蔺生变趣,佳作者矣。”[2]45人饮酒醉必然身形虚浮,大脑麻痹导致对身体失去控制,在古人看来出现坐立不稳的情况就是骨头无力。在顾恺之看来,“骨”作为展现人物形象的主要部分,一个人的精神状态好坏,身体健康与否,是否有生命力,都与其息息相关。虽然“筋”“血”“气”与“骨”同样具有代表性可以展现人的风貌,但是在魏晋时期并不具备精细的描摹人之“筋肉”的客观条件,人之“血”、人之“气”受限于绘画艺术的表现形式而无法展现,因此“骨”成为人物画“以形写神”最重要的部分之一。

如果说“骨”是实的部分,“神”便是顾恺之艺术实践与理论中“虚”的部分,眼眸则是“以形写神”中沟通“虚实”的中介。相传顾恺之作画要到最后才点睛,据《晋书》载:“恺之每画人成,或数年不点睛。人问其故?顾曰:‘四体妍蚩,本无关妙处;传神写照,正在阿堵中’。”[1]2405陈传席先生认为顾恺之不点睛是人物画水平不足的表现:“在关键的地方,只有技巧纯熟,‘点化信手烦推求’,岂需数年时间?”[2]15在笔者看来,这恰恰是顾恺之的形神观在艺术实践中的体现。因为在顾恺之的形神观念之中,“形”与“神”是区分层次的,人的四体妍蚩是骨形、外在实的部分,而妙处的“神”则是需要眼神作为中介的途径并且需要通过高超的艺术技巧才能窥探一二。也就是说,骨是形,是实的部分,在完成人物绘画之后就已经结束了;而点睛则是以形写神的通“神”部分。这两个阶段统一在一个创作过程中,却又是相对独立的。所以,“或数年不点睛”正是顾恺之“重神轻形”的体现。试问顾恺之创作一幅画作需要精选素幅,再谋篇布局,又描摹人形,添之亭台楼阁,远处辅之以山水,假设需用数日、数月时间,而以上只是实形,那么最为重要的“神”不是理所应当地需要花费更长的时间去积累和沉淀?另外,“神”作为人的无限精神的代表,通过点睛为画作灌入神采也是可遇而不可求,也需要一些机缘。

顾恺之的“点睛传神”就是希望用画眼睛来描绘出眼神,用眼神表现人物之“神”。这种看法早在三国刘邵的《人物志》中就有所谓的“夫色见于貌所谓征神,征神见貌,则情发于目”[3]。顾长康之前的人们“征神”主要是通过对人细微表情、神态情绪的把握来品味人内在的神采,直到顾恺之在绘画实践中总结出“悟对通神”的方法。

嵇康有一首四言《赠兄秀才入军诗》:“息徒兰圃,秣马华山。流磻平皋,垂纶长川。目送归鸿,手挥五弦。郢人逝矣,谁与尽言!”[4]顾恺之读此诗后,感慨道:“手挥五弦易,目送归鸿难。”[5]为了解决这个难题,顾恺之提出画目送鸿雁的方法:“一象之明珠,不若悟对之通神。”[2]64“悟对通神”的说法首次指出人物画必须注意人眼的视线与所看事物之间的联系,假若有不止一个人物,应该注意人物与人物之间视线需相对。依据“悟对通神”的方法,嵇康的眼睛应朝向鸿雁,但实际他的思绪随着鸿雁被带去了远方,那目光便不应落在鸿雁身上,而是要做到与嵇康的虚无飘渺的思绪相一致,揣摩其中眼神的落点十分困难,故说“嵇康目送归鸿难”。借用黑格尔的话来讲:“把每一个形象的看得见的外表上的每一点都化成眼睛或灵魂的住所,使他把心灵显现出来。”[6]也就是说,外在形象的鲜活只是表层,更应该在深层次上表现心灵,眼神的落点易寻,精神的归处难觅。

可见,在绘画实践中顾恺之提倡的“以形写神”,画骨与点睛都不单是希望通过技艺实现“形似”,更是为了能达到“传神”的艺术效果。正如《画品》所说:“风范气候,极妙参神,但取精灵,遗其骨法。若拘以物体,则未见精粹若取之象外,方厌膏肤,可谓微妙也。”[7]精妙之处,正在骨法之外。如此来看顾恺之的以形写神,不正类似王弼所言的“得意忘象”吗?

二、 顾恺之画论中的“传神写照”与“迁想妙得”

前面在探讨以形写神的艺术创作过程时便已交待过眼睛的重要性,眼睛如同窗口,可以连接形与神。顾恺之在“以形写神”之外还提出了“传神写照”的命题。这同样要将顾恺之形神观放在玄学形神观大背景下去考量。正是因为王弼的“言不尽意,象不尽意”的观点以及 “重画以尽情伪,而画可忘也”的观点,使得顾恺之明白无论多么动人的人物形象都不能尽意,有限的形不能表现无限的精神,最终还是要归结到对神意的追求,画中人物必须舍弃形骸而追求神理。“传神写照”中传递的“神”,无法准确的用外在的形象去展现,需要一种超越形体实在的主观感悟。因此,顾恺之提出了“迁想妙得”的命题来加以补充,也就是说对于无限精神的感知,不论是艺术创作者还是艺术欣赏者都要具有“迁想妙得”的艺术感知与鉴识能力。

“迁想妙得”作为传神写照的具体方法,自然引出这样一个问题,即传达的“神”到底是什么?结合顾恺之《论画》中的上下文:“凡画,人最难,次山水,次狗马。台榭,一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得。此以巧历不能差其品也。”[2]44对于“迁想妙得”的分析主要有三种不同的看法。第一种最常见,如一代国画大师潘天寿在《听天阁画谈随笔》中言:“顾氏所谓神者,何哉?即吾人生存于宇宙间所具有之生生活力也。‘以形写神’,即所表达出对象内在生生活力之状态而已。故画家在表达对象时,须先将作者之思想感情移入于对象之中,熟悉其生生活力之所在;并由作者内心之感应与迁想之所得,结合形象与技巧之配置,而臻于妙得。是得也,即捉得整个对象的生生活力也。亦即顾氏所谓‘迁想妙得’者是也。”[8]第二种,如陈传席先生在《六朝画论研究》中提出不同于前者的看法:“迁想妙得,意即要作家从各个方面反复观察对象,不停地思索、联想,以得其传神之趣。”[2]48他认为“台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也”这句的意思是说亭台楼榭要严格按照形状描摹,构思变动不居神便可得到。第三种,李泽厚先生提出顾恺之 “迁想妙得”的命题来自佛家思想。虽然顾恺之是否研究过佛学,因为资料的佚散不得而知,但李泽厚先生依据中国古代美学范畴与哲学问题密切相关并且哲学先于美学的逻辑,他认为慧远在《襄阳丈六金像颂》中提到的“拟状灵范”与“仪形神模”与顾恺之的“传神写照”与“以形写神”一一相应[9]。

陈传席先生所说不无道理,就《论画》上下文语义来看,“迁想妙得”确实是指山水,狗马、台榭等器物不需要思索其神,应该严格按照规矩结构去作画。但这只是表层,陈传席先生与第一种说法最根本的分歧就在于是从画家与对象情感交互的角度去理解“迁想妙得”,还是从画法技法的角度去理解这个命题。也就是说,如果可以论证出顾恺之所说的“迁想妙得”中是否存在情感的转移,那么与这个命题相关的难题便迎刃而解。我们先搁置“有无情感”问题,先来讨论顾恺之画论思想中是以玄学为主还是以佛学为主。

顾恺之提出的“迁想妙得”是否受到了类似于佛家的“妙悟”与“心心相印”的启发,由于资料所限我们不能下定论,不过从逻辑上我们可以作出推理。首先,时人对顾恺之的评价为“画绝”“才绝”“痴绝”,根据一“痴”字对他性格的总结,可见他并非像笃信佛法之人,加之与顾恺之相关的文献都未曾提及过顾恺之在哲学和佛学上有多大创举。综合顾恺之的现存画论来看,他的理论实际上还是人之“形神”,即通过人的形态表现内在精神情感。可见,顾恺之画论中的“迁想妙得”不同于佛家的形神理论,他的“形神”并没有上升到形而上的“神本体”层面。

对于“传神写照”命题中的“写照”二字,李泽厚先生同样认为顾长康之前并未有人用“写照”这一说法,正如前文所述,顾恺之的思想复杂,那么他所说的“写照”是否来自佛教理论?

在《说文解字》中,“照,明也”[10],现代汉语中“照”的意思为光线射在物体上,有日照、照耀、照射之意。或者指对着镜子或其他反光的东西看自己或其他人物的影像,如照镜子等。可见 “照”具有主动发光或被动反射光的意思。我们再回过头来看顾恺之的“传神写照”命题出现的上下语境,顾曰:“四体妍蚩,本无关妙处;传神写照,正在阿堵中。”[2]44眼睛不正是如同镜子一样能倒映出影象?同时身体健康、朝气蓬勃的人眼睛往往熠熠生辉、闪闪发亮,主动地“绽放光芒”。因此,从人的眼睛的特征去分析便可以说通,何必要与佛家的“照”相关联去探寻佛学涅槃之学,倒不如落回在人的身上。

依我之见,“传神写照”与“迁想妙得”可以说是魏晋玄学心物关系在艺术领域内的一个总结。首先,中国古代在受佛家思想影响之前并非没有艺术欣赏的方法,《诗》最早是劳动人民的诗歌总集,追本溯源,“兴”这种审美机制实际上是中国古代先民心物关系的认识结晶。孔颖达就在《毛诗正义》说:“赋、比、兴是《诗》之所用。”[11]13认为“兴”就是作诗的主要手法之一。郑玄解释“兴”说:“兴者,托事于物则兴者起也;取譬引类,起发己心。”[11]12“兴”是由“物”对“心”触发引出的一种直观感受,物象经由内心情感的触动,引起联想,故引发创作的激情。顾恺之作画之前,想必有物象触动而引发他的创作情感,创作之时必然是有感而发,因此可以说顾恺之的画是为情而作的。

与此同时,顾恺之的画也是无情的。正如备受顾恺之推崇的嵇康所说:“夫称君子者,心无措乎是非,而行不违乎道者也。何以言之?夫气静神虚者,心不存于矜尚;体亮心达者,情不系于所欲。矜尚不存乎心,故能越名教而任自然;情不系于所欲,故能审贵贱而通物情。物情顺通,故大无违;越名任心,故是非无措也。是故言君子则以无措为主,以通物为美。”[1]1369正是有嵇康的玄学“心无措”“以通物为美”的理论为指导,艺术家才能做到“内心澄明”“情不系于所欲”,也就是玄学理论所谓的“无情”故能传“万情”。精神的淡泊,是艺术空灵化的基本条件,只有顾恺之作画时“无情”才能有细微的洞察力,才能传递人物的空灵之“神”。

顾恺之的“有情”与“无情”看似矛盾,实则不然,因为这正是魏晋玄学“有情无累”哲学命题在艺术上的直接体现,正如王弼所言“然则圣人之情,应物而无累于物者也”[12]。王弼所说与庄子之言“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”[13]类似,圣人的内心可以感受到情感但不受影响,顾恺之传递的画意也是如此。“迁想妙得”并非以我之情揣度画中人物之情感,而是通过传递能引起他人情感的意象来表达情感。宗白华先生曾说:“中国画堂的帘幕是造成深静的词境的重要因素。”[14]顾恺之以形写神,在画内画外造成间隔化,以此拉开审美的空间,造就出有意味的形式。当我们进一步去探究“画意”之时,我们已经沉浸在艺术欣赏之中,此时的画意早已“欲辨已忘言”。

综上,顾恺之所说的“迁想妙得”并非是“无情”,也不是“有情”,而是“有情而无累”,“传神写照,迁想妙得”便是如同镜子般的实现情意迁移。在顾恺之“迁想妙得”命题中得到的并非是情感而是“神意”,人物画中写照的不是情感而是传递画意。“想”指画家艺术构思过程中要充分发挥想象和联想的自由活动,取得“俯仰自得,游心太玄”的艺术感受,再将这种艺术感受客观完整的“迁入”画作的对象之中。“迁想妙得”可以说是“传神写照”的绘画理论的延伸和拓展,两者一脉相承,均来自魏晋时期的玄学形神思想。

三、 顾恺之的“形神兼备”与“虚实相生”

顾恺之是中国画论第一人,作为中国绘画理论的奠基者,他的“以形写神”和“传神写照”理论成为中国人物画的绘画传统。在顾恺之的绘画理论中,“形似”与“神似”成了衡量画作不同层次的艺术标准。玄学精妙之处就在一个“无”字,顾恺之的传神之妙也在一个“有无相生”,“有无”也就是“虚实”。“形似”为实,“神似”为虚,进而在绘画美学领域引申出适用于全体艺术领域的“虚实结合”的美学命题。

如果说“虚实相生”的艺术境界是由形神问题所引发的,那么何者为“实”,何者为“虚”?

首先,形似为实,神似为虚。在“形似”与“神似”之间,顾恺之建立了中国绘画艺术重神似的艺术传统,区分了神似与形似不同的艺术水平。顾恺之有高超的绘画水平,他从骨形实处落笔,靠眼神虚处传意。在顾恺之画中,“骨”成为形象的表现核心,“骨”是绘画中实的部分,代指人物的形准,追求形似;眼眸则作为连接人物外形与内心的一环,沟通心与物,希望能借点睛之笔实现传神写照,传达出人物的眉目之情。正如笪重光在《画筌》中说:“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣。虚实相生,无画处皆成妙境。”[15]想要做到虚实相生,首先要做到真境逼而神境生。

其次,画作为实,迁想之景为虚。人物画之难就在于“迁想妙得”对人物内心的展现。以顾恺之依曹植《洛神赋》所作《洛神赋图》[注]关于《洛神赋》是否为顾恺之所画仍有争议,原画已佚失,现流传的四个版本为不同时期所临摹的摹本,各版本的细节画法均有不同于六朝风格之处。但不同版本的画作内容基本相同,应有共同的底本,所以本文仍采信传统观点,认为《洛神赋》为顾恺之所作(本文以现藏于辽宁省博物馆的宋代摹本为例)。为例,画卷从右端开始,第一段,曹植出游于洛水之滨,见洛神风姿绰约,衣带飘逸,踏浪而来是实,曹植面有惊喜,解玉定情是实,二人眉目之间情意浓浓是虚;第二段,洛神远去,洛神回头相望是实,二人依依不舍之情是虚;最后一段,曹植溯游而寻是实,无限怅惘之情是虚。我们见到洛神衣带如风,想象出洛神翩翩起舞的虚景,进而由洛神起舞想象出二人真切的情意绵绵。我们见洛神回头遥望,想象出她对曹植的依依不舍,进而感慨有情人难成眷属。欣赏完画作之后,我们心中留下的只有与曹植一样的落寞神伤,这不正是所谓的由言及象、得意忘象吗?

最后,功用为实,审美为虚。不论是何晏的“有名无名”对圣人的追求,还是王弼的“得意忘象”,亦或是嵇康“越名教任自然”的讨论,都是在人生哲学、政治功用等现实层面上探讨“虚实”的意义,而顾恺之对形与神的探讨才真正使得中国画进入虚实相生的艺术境界之中。在顾恺之所作《女史箴图》中,有汉代冯媛以身挡熊保护汉元帝的故事,有班婕妤拒绝与汉成帝同辇以防成帝贪恋女色而误朝政等等。这些故事同样带有政治说教的意味,不过这正体现了艺术与道德可以得到和谐共存,正是这种寓教于乐,个人品质、审美道德与艺术创作的统一,才实现了由有限的功利向无限的审美转变。

“虚”与“实”二者之间的关系,正如《老子》所说:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”[16]虚(阴)与实(阳)的界限并不是绝对分明,二者在一定条件下可以相互转化,也就是所谓虚实相生。“虚”与“实”的结合正是通过“和”的观念。在魏晋的玄学语境下,“中和”被赋予了新的内涵,其中既有道家哲学天人之和、道法自然的内涵,又包括了儒家中庸的“中”的意义。虽然儒道二家对“和”的定义不同,但都是来源于中国人思维中的一体宇宙观,来源于中国人对于生命的看法。其中不论是中国人对自然形体的骨肉筋血的探索,还是从政治察举需要对人体进行品鉴,抑或艺术领域的人物画创作,都是融人内在精神与外在肉体于一体。中国人从“合”(和)去看待形与神,正是因为我们一直是从一个完整的具有生命的人的立场出发。故不论“形与神”如何演变,最后都少不了形与神的协调发展。

总体来看,在曹魏到东晋这一段时间内,对于形神的主流看法是由重形轻神到追求“神君形臣”的过渡。顾恺之作为著名的画家、画论家,在人物画实践中主动自觉地与玄学形神美学相结合,将绘画经验上升为绘画理论,在前人基础上明确提出“以形写神”“传神写照”“迁想妙得”等美学命题,建构起以形神为核心的人物画理论,可以说他是玄学美学时期形神艺术方面的集大成者。顾恺之的人物画中也有零星的山水内容,虽说均是以山水衬托人而山水只是背景,不过也可以看作是山水画登上历史舞台前的暖场。他同时擅长佛教人物造像方面的绘画,此类绘画为形神美学进入佛学美学阶段埋下了伏笔,因此又可以说顾恺之在形神美学发展中是一位承前启后的重要人物。最终,顾恺之的形神兼备的艺术观念引发出虚实相生的艺术境界,丰富了“形神”范畴的美学内涵。