双侧乳内动脉搭桥术的疗效及影像学随访:基于64例60~75岁糖尿病患者

2020-07-25郭义龙王小啟何书武王天光陈泽伦

郭义龙,王小啟,2,何书武,舒 悦,王天光,陈泽伦

1海南医学院第二附属医院心血管外科,海南 海口 570311;2阜外心血管病医院心血管外科,北京 100037

近年来,双侧乳内动脉(BIMA)搭桥术作为一种新兴的冠状脉搭桥手术方式备受关注,该术式不仅可以减少搭桥患者术后心血管相关事件的发生率,还可以改善患者的远期生活质量[1-2]。但是目前国内外针对老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术的研究较少,缺乏针对该类患者的手术疗效及围术期诊疗经验的总结,对该类患者是否适合接受BIMA搭桥术尚存在争议[3-4]。基于上述研究现状,本研究通过回顾性分析2015年12月~2017年8月在我科接受BIMA搭桥手术的64例老年(60~75岁)患者的临床资料,总结老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术的早期(3月)疗效,探讨冠脉CT血管造影(CTA)作为该类患者术后随访方法的可行性及老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术的围术期诊疗经验,为该类患者是否适合接受BIMA搭桥术提供一定的客观依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2015年12月~2017年8月因“冠状动脉粥样硬化性心脏病”在我科接受BIMA搭桥手术治疗的184名患者。纳入标准:经冠脉造影确诊为左主干+三支血管病变或单纯的三支血管病变;年龄>60岁。排除标准:急诊手术或合并有其他心脏疾病需要同期进行外科手术治疗;术前合并有严重心力衰竭或多脏器功能衰竭。最终共64例患者入选本研究。将64例患者分为糖尿病组和非糖尿病组。糖尿病组纳入标准:既往有糖尿病病史;有典型糖尿病症状(多尿、多饮和不能解释的体质量下降)者,任意血糖≥11.1 mmol/L;空腹血糖(FPG)≥7.0 mmol/L。只要满足上述3个条件中的任意一条均可诊断为糖尿病,入选糖尿病组;其余患者诊断为非糖尿病,入选非糖尿病组。最终糖尿病组36例患者,非糖尿病组28例患者。

1.2 治疗方法

1.2.1 血糖控制方案 所有患者术前1 d检测糖化血红蛋白(HbA1c)水平。糖尿病组患者入院后监测三餐前、三餐后2 h及晚睡前血糖。对于入院前已规律予以控制血糖治疗的患者,入院后继续按原方案控制血糖。对于入院前未予以规律控制血糖治疗的患者,入院后先予以口服药物降血糖治疗,如血糖控制效果不佳则改用胰岛素皮下注射控制血糖治疗。对于血糖波动较大,控制效果不佳的患者则请内分泌科会诊,制定围术期控制血糖治疗方案。

1.2.2 手术方法 胸部正中切口开胸,在浅低温、体外循环辅助及心脏停跳的条件下进行。桥血管为双侧乳内动脉及双侧大隐静脉。两组患者中分别有26例及17例患者采用骨骼化技术获取乳内动脉(图1)。搭桥顺序:先行静脉桥的远端吻合,再行动脉桥的远端吻合,随后开放升主动脉并将静脉桥的近端与升主动脉侧壁行端-侧吻合。大隐静脉通常与后将支、左室后支或高位钝缘支吻合;右侧乳内动脉通常与前将支吻合;左侧乳内动脉通常与对角支吻合。

1.2.3 术后的药物治疗 术后予以阿司匹林+氯吡格雷抗血小板治疗1年,1年后改为单用阿司匹林抗血小板治疗终身(合并有高危出血倾向的患者除外)。同时按照冠心病二级预防治疗方案治疗。糖尿病组患者术后继续采用术前降血糖治疗方案,必要时请内分泌科会诊协助制定控制血糖治疗方案。

1.3 资料收集与分析

1.3.1 术前资料 年龄、性别、身高、体质量、BMI、既往病史、冠脉病变情况、心功能(NYHA分级)、HbA1c水平、左室舒张末期直径(LVEDD)及左室射血分数(LVEF);

1.3.2 术中资料 骨骼化获取乳内动脉例数、手术时间、主动脉阻断时间、体外循环时间、BIMA的流量及搏动指数(PI)。BIMA的流量及PI值均在术中用Veri Q系统在平均动脉压为60 mmHg的条件下测得[5]。

1.3.3 术后早期资料 再次开胸止血病例数、死亡病例数、乳糜胸及胸部切口并发症的发生情况。术后胸部切口并发症按严重程度分为轻度及重度。轻度:胸部切口愈合延迟,局部有渗液但是没有胸骨松动或感染,仅需要加强换药即可治愈;重度:术后发生胸骨松动或胸骨、纵隔后的感染,只能通过重新固定胸骨或行胸部切口清创缝合术才能治愈。

1.3.4 术后影像学随访资料 所有患者术后1、3月均需返院行冠脉CTA检查,通过CTA检查结果判断桥血管的通畅性,收集并对比两组患者复查时桥血管的闭塞率。所有患者均采用64排螺旋CT机(通用电气)进行冠脉CTA检查。

1.4 统计学方法

采用SPSS19.0软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,两两比较采用t检验;对于非正态分布的资料通过计算中位数,采用秩和检验进行比较;计数资料采用卡方检验进行比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术前一般情况

两组患者在年龄、性别、身高、体质量、BMI、既往病史、心功能(NYHA分级)、LVEDD及LVEF等方面差异均无统计意义(P>0.05)。糖尿病组患者“左主干+三支血管病变”的患病率高于非糖尿病组(P=0.025,表1),糖尿病组术前HbA1c水平高于非糖尿病组(P=0.001)。

表1 两组术前一般情况Tab.1 Preoperative characteristics of two groups(Mean±SD)

2.2 术中资料

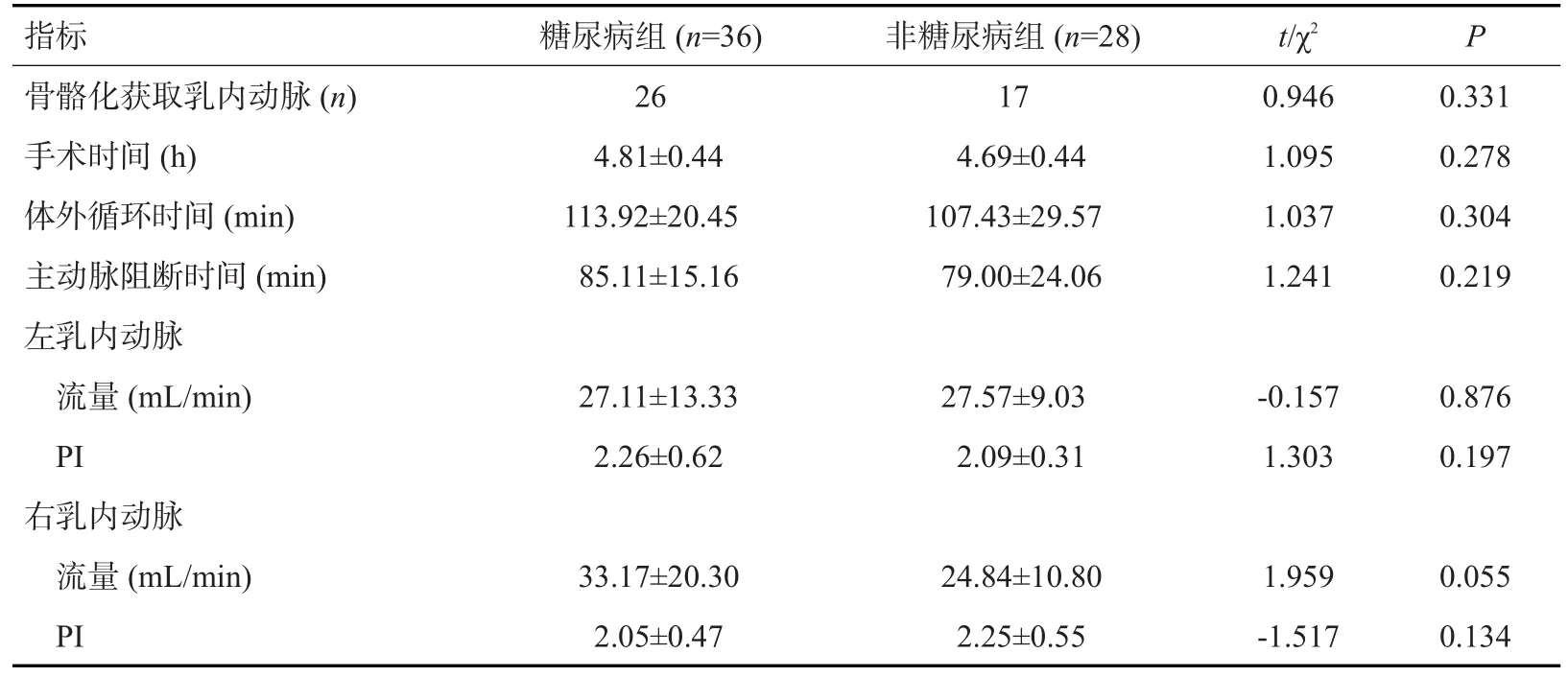

两组患者骨骼化获取乳内动脉例数、手术时间、体外循环时间、主动脉阻断时间差异均无统计学意义(P>0.05,表2);两组患者术后即刻的LIMA与RIMA流量、PI值差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.3 术后早期资料

两组患者在再次开胸止血、死亡、乳糜胸等方面差异均无统计学意义(P>0.05,表3);糖尿病组术后有2例患者发生轻度胸部切口并发症,无重度胸部切口并发症;非糖尿病组患者术后有1例轻度胸部切口并发症及1例重度胸部切口并发症。两组患者术后轻、重度胸部切口并发症的发生率差异无统计学意义(P=0.709、0.253);有4例患者术后发生胸部切口并发症,该4例患者术前的HbA1c为(9.51±1.24)%,而其他患者术前的HbA1c为(6.42±0.95)%,两者差异有统计学意义(P<0.001)。

表2 两组术中资料Tab.2 Intra-operative data of the study population of two groups(Mean±SD)

表3 两组术后早期资料Tab.3 Short-term complications of the study population of two groups(n)

2.4 术后影像学随访资料

所有患者术后1、3月均常规接受冠脉CTA检查,通过冠脉CTA检查图像可清楚地显示桥血管的走形及通畅程度,桥血管上的钛夹可产生一定的金属伪影,但是并未对桥血管的显示造成过大的影响(图2~3)。截至术后3月复查时,糖尿病组3条动脉桥闭塞及6条静脉桥闭塞,非糖尿病组3条动脉桥闭塞及2条静脉桥闭塞,两组患者术后3月的桥血管闭塞率差异无统计学意义(P>0.05,表4)。

表4 两组术后3月影像随访资料Tab.4 Imaging follow up data of 3 months post-operation of two groups(%)

3 讨论

随着人类平均寿命及生活水平的不断提高,糖尿病及冠心病的发病率不断增加,老年糖尿病患者接受冠脉搭桥手术治疗的比例也不断增加[6-7]。尽管有研究表明BIMA搭桥术的远期桥血管通畅率及生存率明显优于单侧乳内动脉搭桥术[8-11],但是目前国际上针对老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术仍存在争议,其争议的焦点主要集中在以下方面:手术难度大,术中难以获得足够长度的右侧乳内动脉并将其吻合在靶血管上[12-13];术后早期恢复缓慢、ICU滞留时间及住院时间延长[14-15];老年糖尿病患者组织脆性大、胸骨及胸部软组织的供血减少、代偿能力降低,术后胸部切口并发症发生率高[16-17]。

本研究是在上述争议焦点问题上做出了一定的改进:其一,本研究中所有的手术均由同一名高年资的主刀医生完成,这在一定程度上避免了因外科医生经验不足而导致的手术难度加大。本研究中倾向于使用骨骼化技术游离乳内动脉,这样不仅可以减少游离乳内动脉对胸壁的损伤,还可以延长乳内动脉的可用长度[18-19]。而且右侧乳内动脉通常与前降支吻合,因为前降支位置较表浅,有利于吻合和降低对右侧乳内动脉长度的需求;最终通过手术时间、体外循环时间及主动脉阻断时间这3个指标的对比表明老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术的手术难度无明显增加。其二,既往研究表明老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术后早期的恢复缓慢,ICU滞留时间、总住院时间延长;但是上述研究的患者中包含了急诊手术及术前合并心力衰竭的患者,这两类患者本身就是搭桥手术的高危患者,其术后的并发症发生率、死亡率均有明显增加[14-15]。因此,本研究在术前筛选病例时已经将上述两类患者排除,本研究结果表明,对于术前条件适合的老年糖尿病患者,其接受BIMA搭桥术后的ICU滞留时间、总住院时间无明显延长,可取的与非糖尿病老年患者一致的术后早期疗效。其三,既往研究表明老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术后胸部切口并发症的发生率最高可达12.8%[20-21],因此胸部切口并发症是限制BIMA搭桥术在老年糖尿病患者中开展的主要原因之一。而本研究中两组患者术后胸部切口并发症的发生率无明显差异,且均低于目前文献报道的最高值。

本研究中胸部切口并发症预防经验总结如下:(1)严格控制术前血糖:研究表明术前高HbA1c是心脏外科术后出现胸部切口并发症的高危因素[16-17],而术前HbA1c低于6.5%可明显降低术后胸部切口并发症的发生率[22];(2)推荐采用“骨骼化技术”获取双侧乳内动脉:“骨骼化技术”不仅可以减少游离乳内动脉对胸壁造成的损伤,还可以保留部分乳内动脉的分支血管及乳内静脉,有助于整个胸壁的静脉回流及促进胸骨的愈合[23-24];(3)稳固的胸骨固定:良好的胸骨稳定性是促进术后胸骨愈合的重要因素[25],因此对于体质量在50 kg以下的患者一般采用5根钢丝固定胸骨,而且体质量每增加10 kg,就增加1根胸骨固定钢丝。对于一些矮胖体型的患者还会采用“8字”固定法固定胸骨;术后早期常规让患者佩戴胸带,增加胸廓的稳定性;(4)严格控制体质量:研究表明BMI>40 kg/m2的患者,其术后出现胸部切口并发症的概率会明显增加[4]。因此针对BMI>40 kg/m2的老年糖尿病患者我们不建议采用BIMA搭桥手术,如果采取了该术式,术后一定要注意控制体质量。

近年来冠脉CTA的技术不断发展成熟,其不仅可以提供高质量的影像资料,还具有检查创伤小、并发症少、检查费用低等特点,因此其在冠心病的诊断中得到广泛的应用[26]。但是冠脉搭桥手术中桥血管上常规使用钛夹钳夹止血,而钛夹在CTA显像中可形成伪影,造成桥血管显示不清甚至错误的显像,因此冠脉CTA并不是冠脉搭桥术后最佳的影像学随访方法。本研究的结果表明:使用64排螺旋CT机行冠脉CTA检查可以清楚的显示桥血管的走形及通畅程度,桥血管上的钛夹并未对桥血管的显像造成过大的影响,因此采用冠脉CTA作为老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术的随访方法结果满意。

综上所述,尽管目前针对老年糖尿病患者采用BIMA搭桥术尚无统一定论,但是在适当治疗的基础上老年糖尿病患者接受BIMA搭桥术可取得满意的早期疗效,BIMA搭桥术可在部分条件适合的老年糖尿病患者中推广;冠脉CTA作为该类患者早期的随访方法结果满意。本研究的局限性在于,本研究为回顾性研究,未能做到完全随机化,存在一定的选择偏移;入选病历较少、观察时间较短,因此后续有待进一步开展前瞻性、大样本、长时间的研究。