普通人群气虚与生活习惯危险因素分析

2020-07-24李茜羽周常恩朱龙辛基梁吴长汶蔡晶李灿东

李茜羽,周常恩,朱龙,辛基梁,吴长汶,蔡晶,李灿东

1.福建中医药大学附属第三人民医院,福建 福州 350122;2.福建中医药大学,福建 福州 350122

生活习惯作为个性化疾病风险预警参与了中医健康管理的过程。为实现个性化、全方位、全周期的中医健康管理模式,达到治未病的目标,调查和了解普通人群中医证候特点与生活方式中相关危险因素至关重要。本研究采用福建中医药大学整理分析的中华中医药学会2017 年全国中医健康状态调查问卷数据,就生活习惯对气虚的影响进行探讨。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 数据来源

全国中医健康状态调查是中华中医药学会自2016 年以来每年在全国范围内对普通人群进行中医健康状态与生活方式中相关危险因素的调查研究。本文分析的生活习惯相关数据来源为2017 年全国中医健康状态调查问卷数据中养生状况(主体问卷)部分。

1.2 中医健康状态调查方法

1.2.1 研究设计采用横断面调查,在中国大陆30 个省、自治区和直辖市(因西藏调查点尚在建设中,故本次调查未纳入)进行调查。共包括43 个调查点,分布于全国7个地区,其中华北7 个、东北6 个、华东10 个、华南4 个、中部7 个、西南4 个、西北5 个。

1.2.2 纳入与排除标准纳入户籍属于上述调查点并在该地连续居住10年以上(间隔<6 个月)的普通人群,年龄≥20 岁,自愿参加并能完成问卷调查。排除精神、认知、意识障碍不能配合完成或不能正确理解问卷内容者。

1.2.3 问卷情况由中华中医药学会组织相关专家制定问卷,涉及社会人口学特征(包括年龄、性别、婚姻、国家、地区、居住区)、中医28 项健康状况(包括饮食、睡眠、头痛、疲劳、疼痛、眼、鼻、耳、口、喉、胸、腰、腹等)及生活方式的危险因素(饮食习惯、饮食结构、生活习惯、情绪等)相关问题。问卷具体分为基础甄别部分、健康状态(主体问卷)、养生状况(主体问卷)、家庭状况、背景资料5 个部分。所有问题均由受访者根据过去1 周的情况填写。

1.2.4 调查方法

在中华中医药学会指导下开展调查,问卷发放时间2017 年10 月15 日-11 月8 日,采取零点市场调查有限公司调查员进行线下面对面发放与互联网发放结合方式。被调查者问卷填写方式为现场读录式(线下发放)、自填式(互联网发放)。本研究共发放问卷10 624 份,回收有效问卷10 224 份。排除被调查者年龄<20 岁的问卷366 份,最终纳入9858 份。

1.3 气虚判定与数据提取

采用双层频权剪叉算法[1]进行气虚判定。从调查中获得中医28 项健康状况情况,计算出气虚0~100分的标准化得分,其中70 分以上判定为气虚,分值越高表明气虚程度越大。

1.4 统计学方法

采用SPSS24.0 统计软件进行分析。数据均为分类资料,采用例数(百分比)描述;差异性比较采用卡方检验,等级资料采用Kruskal-WallisH秩和检验;多重比较时均对检验水平进行调整。危险因素判断采用二分类Logistic 回归,多分类变量进行哑变量处理。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般情况

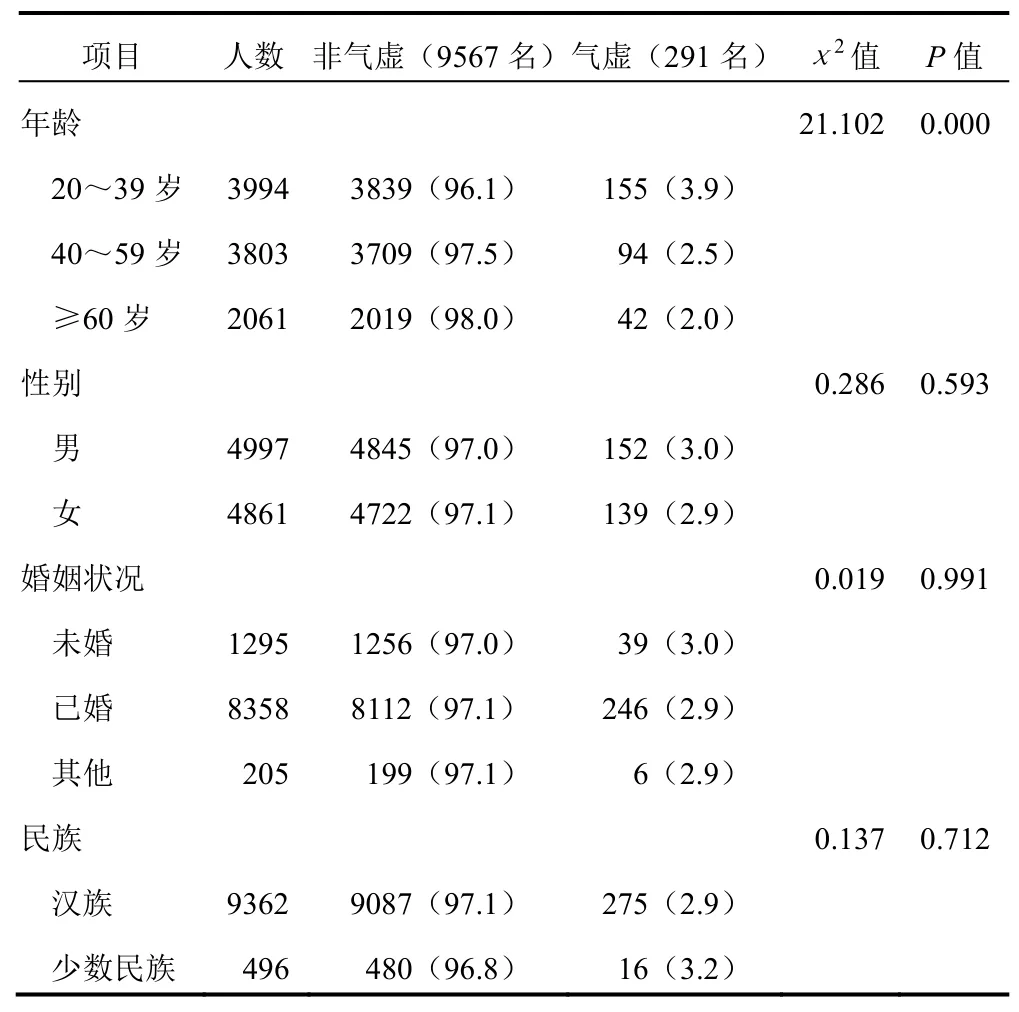

9858 名被调查者中气虚291 名(3.0%),非气虚者9567 名(97.0%)。不同年龄分组气虚比较,差异有统计学意义(P<0.01);不同性别、婚姻状况、民族气虚比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 9858 名普通人一般情况分析[例(%)]

2.2 气虚与非气虚人群生活习惯比较

气虚与非气虚人群生活习惯比较,二者在是否焦虑、是否社交积极、是否起居规律、是否饮食规律、是否不吃早餐、是否吃夜宵方面差异有统计学意义(P<0.05);二者在是否运动、是否不吃晚餐方面差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 9858 名普通人气虚与非气虚者生活习惯比较[例(%)]

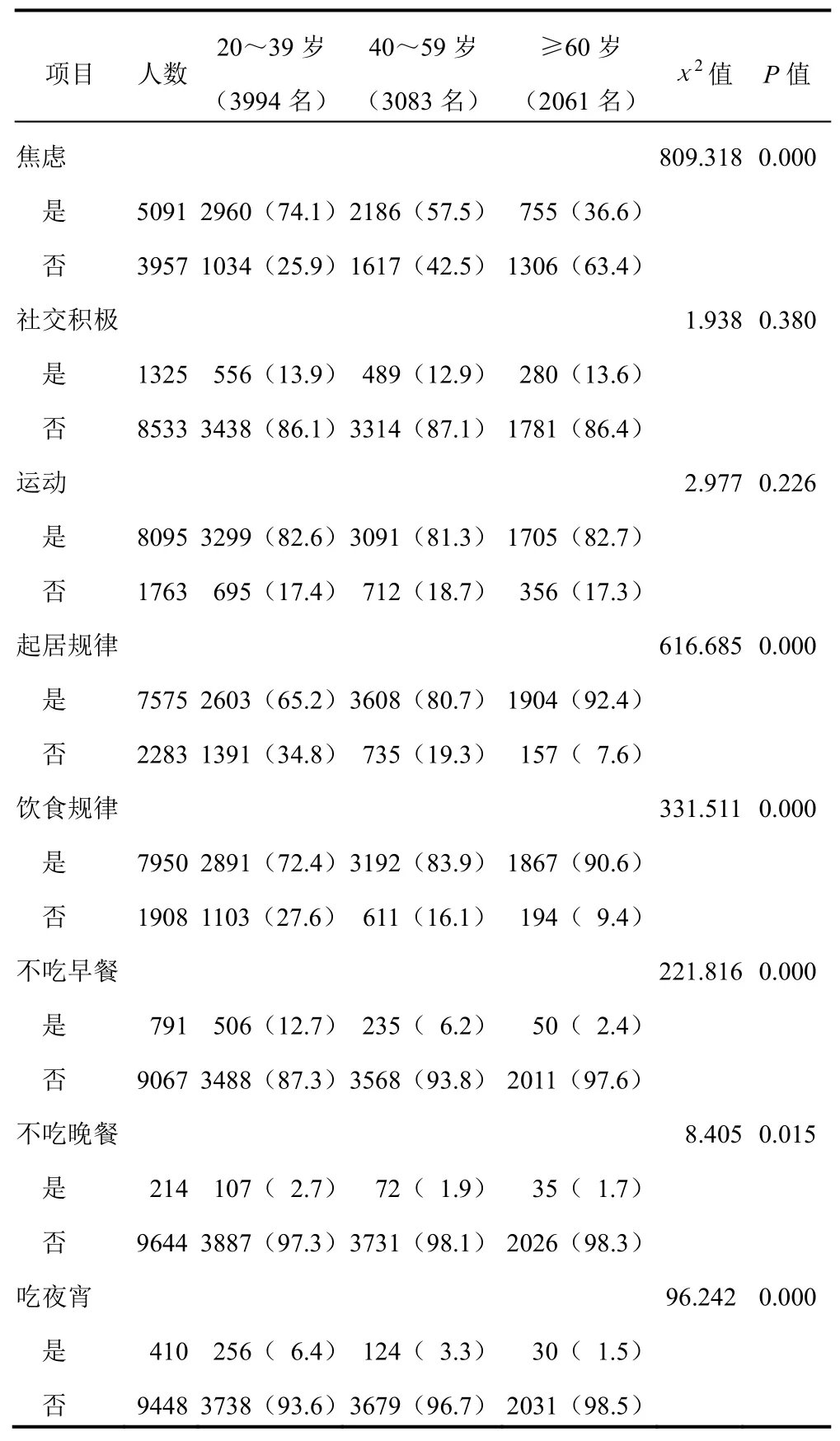

2.3 不同年龄人群生活习惯比较

不同年龄人群生活习惯比较,在是否焦虑、是否起居规律、是否饮食规律、是否不吃早餐、是否不吃晚餐及是否吃夜宵方面,差异有统计学意义(P<0.05),青年组(20~39 岁)焦虑、起居不规律、饮食不规律、不吃早餐、不吃晚餐、吃夜宵的发生率均高于中年组(40~59 岁)、老年组(≥60 岁);在是否社交积极、是否运动方面,不同年龄组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 气虚影响因素的二分类Logistic 回归分析

将年龄分组设为多分类变量(设哑变量),气虚二分类为因变量单独进行Logistic 分析显示,青年组与老年组气虚发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。结合表1 可知,青年组气虚发生率高于中年组、老年组。气虚与生活习惯Logistic 分析显示,气虚与焦虑、起居规律、饮食规律、不吃早餐、吃夜宵相关,差异有统计学意义(P<0.05)。情绪方面,焦虑人群气虚发生率明显升高,系气虚危险因素。起居规律、饮食规律为气虚发生的保护性因素,不吃早餐、吃夜宵为气虚发生的危险因素。见表4。

表3 不同年龄普通人群生活习惯比较[例(%)]

表4 气虚与年龄及生活习惯多因素Logistic 回归分析

3 讨论

现代研究表明,气虚人群存在疲劳性亚健康[2]、免疫功能下降[3]、心率变异性总功率降低[4]、肺功能异常[5]、能量代谢紊乱及肠道菌群结构变化等[3,6],可增加疾病易感性。探讨气虚与生活习惯相关性对于个性化中医健康管理具有一定意义。

情绪作为生活习惯的重要组成部分,对身体健康有着重要作用。在工作、生活压力剧增的当下,焦虑情绪广泛存在,且与气虚密切相关。一项基于322 项临床研究的文献计量分析显示,气虚为焦虑发生的危险因素[7]。有研究表明,多种疾病的焦虑情绪与气虚相关[8]。本研究调查的9858 名普通人群中,焦虑人数近六成,且气虚与否差异显著;进一步经Logistic 回归分析发现,焦虑人群气虚发生率为非焦虑人群的7.629 倍。焦虑人群忧思多虑,思则气结,过思伤脾,脾失健运,气血生化乏源,则易发为气虚。因此,气虚者应培养豁达乐观的生活情绪,避免过度劳神及紧张,保持稳定平和的心态。

除焦虑情绪影响脾脏运化功能外,饮食无节律及不节制亦可影响脾脏运化,为气虚发生的危险因素。本研究显示,饮食规律者气虚发生率低,不吃早餐、吃夜宵者更易出现气虚。饮食不节,日久伤脾,气血生化乏源,为气虚形成的重要病理基础。饮食规律、有节制可保护脾脏功能。此外,饮食偏嗜包括辛辣、素食亦与气虚相关[9]。故饮食调养十分重要,气虚者应注意进食规律及节制,选择营养丰富而易消化食物,亦可选用补气药膳[10]。

起居为生活习惯另一项重要组成。《备急千金要方》即有“是以善摄生者,卧起有四时之早晚,兴居有至和之常制”。由于现代工作、生活方式的变化,不良起居习惯成为常见慢性疾病诱发因素。2017 年诺贝尔医学奖获得者的“控制昼夜节律的分子机制方面的发现”(或称“生物钟”),解释人体生理状态能调整以适应日常生活中不断变化的不同阶段,而当人体内部的生物钟和外界环境间发生短暂不匹配时,生理健康就会受到一定影响[11],癌症、阿尔茨海默病和抑郁症与生物钟失调有关[12]。本研究显示,起居规律为气虚保护性因素,起居不规律包括熬夜、睡眠不足或昼夜颠倒为气虚发生的危险因素。充足的睡眠可使精、气、神得以内充,保证体质平和[13],因此,应起居有常,不妄劳作,顺应四时,悉心调养,方可保持健康,延年益寿。

精、气、神在生长发育及衰老过程中,不断发展变化,不同阶段呈现不同生理特点或病理趋势,故一般情况下,年龄增长为气虚的生理基础,而气虚也是老年慢病发生的危险因素。流行病学研究显示,脑卒中、心力衰竭呈现出年龄越大、患病率越高的状态[14-15]。而气虚为脑卒中、心力衰竭、糖尿病、冠心病等常见慢病的主要病机[16],亦为老年共病患者常见证型[17]。

本研究回归分析显示,青年组气虚发生率最高,且与中年组、老年组差异有统计学意义,且不同年龄组生活习惯差异分析显示,青年组焦虑、起居不规律、饮食不规律、不吃早餐、不吃晚餐、吃夜宵的发生率均高于中年组和老年组。《素问·上古天真论篇》云:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,饮食有节,起居有常,不妄劳作,故能形与神俱……起居无节,故半百而衰也。”综上考虑,可能青年组不良生活习惯作为气虚发生的危险因素,提高了气虚发生率;中年组、老年组在具有生理性气虚偏颇的基础上,相对良好的生活习惯降低了气虚发生率。而基于中医状态辨识、疾病风险预警等个性化中医健康管理,可有效减少和延缓疾病发生、发展,体现中医治未病的理念[18-19]。同时,下一阶段的调查可考虑纳入普通人群疾病情况并进一步分析,减少对结果造成偏倚。

综上所述,焦虑、不吃早餐、吃夜宵为气虚发生的危险因素,起居规律、饮食规律为气虚保护性因素。因而,“饮食有节,起居有常”可增强正气,有助于改善气虚,达到维护健康的目的。本研究仅对普通人群进行调查,获得了生活习惯、中医状态间的关系,但因果关系尚不明确。今后将在此基础上开展队列研究,进一步探讨生活习惯与中医状态的关联,为全面认识中医状态提供依据。