耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放影响的Meta分析

2020-07-21杜杰王林林谢军红彭正凯李玲玲

杜杰,王林林,谢军红,彭正凯,李玲玲

(甘肃农业大学农学院,甘肃省干旱生境作物学重点实验室,甘肃 兰州 730070)

全球变暖目前被广泛认为是人类面临的最大的全球性问题,而造成全球变暖的主要原因是由于大气中的CO2、氯氟烃、甲烷和氮氧化物等温室气体的快速积累造成的[1].近100多年来,由于人类活动导致的大气温室气体浓度递增,引发了全球性的地表温度升高.大量的科学研究证明,如果人类不采取有效的固碳减排措施,到2100年全球地表气温将持续升高0.75~4.0 ℃[2].除能源和工业活动外,农业活动是最重要的人为温室气体排放源,占全球人为排放总量的10%~12%[3].干旱半旱地区是全球变暖最敏感和最脆弱的地区[4].黄土高原是我国典型旱作农业区[5],由于该区域水土流失严重,有限水资源利用率低,导致土地生产力水平低下,再加之该区域农业生产过程中不合理的耕作措施和过量施用化肥,导致温室气体大量排放[6].因此,研究制定科学合理的栽培模式和耕作制度来减少该区域作物农田土壤碳排放,对于黄土高原地区的农田生态系统管理和区域环境保护具有重要的借鉴作用.

为寻求有效途径减少农田土壤碳排放,前人从农业管理措施和栽培模式角度出发进行了大量的田间试验研究并取得了积极的研究结果.众多研究表明,种植方式、肥料施用、土壤微量养分调节、水分管理等都会影响农田碳排放[7-9],而其中,各类保护性耕作通过对土壤、水分及生物资源进行综合高效管理,更有利于减少土壤固碳减排.有研究结果表明保护性耕作可以提高土壤有机碳密度,增加固碳量,减少碳排放[10].与传统耕作相比,采用免耕可以提高农田土壤中有机碳的含量,同时明显减少农田土壤碳排放总量[11].但是也有研究表明[12],免耕措施增加了土壤呼吸强度,增加了土壤碳排放量.有研究表明,秸秆添加提高了土壤微生物的代谢熵和土壤酶活性[13,因此秸秆还田可以促进土壤CO2的排放.但也有研究认为[13],秸秆还田可以固定土壤碳,从而使得农田CO2排放量减少.前人以河西绿洲灌区长期种植的小麦间作玉米为研究对象发现,免耕秸秆还田下土壤碳排放量较传统耕作减少了12.4%[14].而宋秋来等[15]采用静态箱法测定农田土壤碳排放量时发现,在玉米农田采用免耕秸秆还田处理较传统耕作每公顷多排放2.08 tCO2.综上可知,针对有关保护性耕作措施对于农田土壤碳排放的影响,前人进行了大量的研究但是并未形成统一的认知.常规的单一独立试验虽然结果相对较为准确,但普遍存在试验地点分散、试验地面积大小不一、试验持续时间长短不同、试验结果间差异较大等问题,其研究结果不具有普遍性和整体意义.而Meta分析可以定量化的综合现有试验数据,从宏观区域尺度比较和整合多个研究的结果,具有分析结果客观性强、科学性和整体性等优点[16-17].

因此,为了整体认识耕作措施对黄土高原地区小麦、玉米和豆类作物农田土壤碳排放的影响,本研究以整个黄土高原为研究区域,采用Meta分析方法,以传统耕作为对照,分别分析免耕秸秆还田、免耕秸秆不还田、深松耕和传统耕作秸秆还田对黄土高原地区小麦、玉米和豆类作物农田土壤碳排放的影响,以期对气候变化背景下黄土高原小麦、玉米和豆类作物农田耕作措施的选择提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 数据来源

通过中国知网(CNKI)、百度学术、Google Scholar、Web of Science等中英文数据库检索文献.以“碳排放/碳释放/土壤呼吸/CO2排放通量/碳通量+耕作、碳排放/碳释放/土壤呼吸/CO2排放通量/碳通量+秸秆还田”为检索关键词检索2000年以来发表的文献,并对检索到的文献按以下筛选标准进行筛选:

1) 作物界定为主要粮食作物(小麦、玉米、豆类),试验地点为黄土高原地区.

2) 试验方式全部为大田试验,生育期无灌溉.

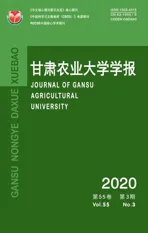

3) 耕作试验处理为免耕秸秆还田(NTS)、免耕秸秆不还田(NT)、深松耕(SST)和传统耕作秸秆还田(TS)处理中的1项,每项处理均以传统耕作(CK)为对照.试验处理及代码描述如表1所示.

表1 试验处理及代码描述

4) 研究中相关参数数值、标准差及样本量(重复值总和)能够直接从图、表或文字中进行提取,或者可以直接从文献中通过计算获得.

5) 相同的试验数据出现在不同刊物时,选择数据信息较为全面的文献.

6) 补充原文献中参考文献引用但却未被检索到的遗漏文献.

7) 数据搜集截止日期为2019年2月28日.

8) 试验处理重复次数≥3.

1.2 数据整理与分类

经过以上标准筛选,共收集到相关中英文文献46篇,文献统计数据分类如表2所示.各文献试验地点分布如图1所示.本研究使用Microsoft Excel 2016软件对筛选后的文献提取试验地点经纬度、数据来源年份、年均气温、土壤类型、作物种类、耕作类型、土壤碳排放量、土壤呼吸速率、CO2排放通量等数据.

表2 统计数据分类信息

图1 试验数据采样点在黄土高原地区的分布情况Figure 1 Distribution of test data sampling points in the Loess Plateau area

1.3 数据分析

1.3.1 土壤碳排放量的计算 在所搜集的文献中,如果文献中已给出农田土壤碳排放量的则直接将其数据对收集整理并分析;对于文献中给出土壤呼吸速率的,则根据公式计算得到排放总量并分别进行收集整理和分析.根据小麦、玉米、豆类作物生育期的天数,依据每次测定的土壤呼吸速率,换算成整个生育期的土壤碳排放量CE(kg·C/hm2)[18].

0.272 7×10

式中,R表示作物生育期所测定的农田土壤呼吸速率,单位为μ mol/(m2·s);2次测定土壤呼吸所间隔的时间用i+1和i表示,t为小麦、玉米和豆类作物播种后的天数.其中农田土壤碳排放的相关单位 mol CO2/(m2·s)、g CO2/(m2·h)、g C/(m2·h)之间的转化系数分别为0.158 4、0.272 7,24和10是将碳排放单位由g·C/m2转化为kg·C/hm2.

1.3.2 标准差的计算 标准差是Meta分析的重要指标之一.对于文献中提供了标准误的数据,本研究通过公式计算标准差:

式中,SD为标准差,SE为标准误,n为重复数.对于SD值缺失的数据,可以根据已有SD估算整体上SD值占平均值的比例,并以此比例乘以SD值缺失的土壤碳排放平均值作为估算的SD值[19].

1.3.3 Meta分析过程 Meta分析是1种定量综合研究结果的方法,可以较客观依据统计学原则进行定性、定量的综合分析,获得综合性的分析结论[20].Meta分析能够较为直观简略地表达客观规律,适合大尺度生态学现象的研究[21].本研究使用MetaWin2.1进行Meta分析[22],以不同耕作措施处理下作物农田土壤CO2排放量(Xt)与传统耕作下作物农田土壤CO2排放量(Xc)的比值为响应比(R),以响应比的自然对数为效应值(lnR)来进行计算,lnR及其方差v计算公式如下[23].

式中,St和Sc分别是处理组和对照组的标准差;Nt和Nc分别是处理组和对照组的样本量.处理组的综合效应值lnR′根据由不同研究数据对的权重加和得到,根据以下公式计算:

式中,lnR′为加权后的综合效应值;lnRi和wi分别为第i对数据对的效应值和权重.

为便于使用碳排放量的相对变化率来解释不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放量的影响,本研究使用相对变化率Y来表示分析结果,计算公式为:

Y=(R-1)×100%

即:Y=(exp(M)-1)×100%

如果Y的 95%置信区间与0重叠,则表明处理组与对照组间差异不显著;若不与0重叠,则表明试验组和对照组间差异显著.

1.4 数据处理

本研究使用Microsoft Excel 2016进行数据收集和数据集的建立;利用SigmaPlot 12.5进行作图;利用ArcGIS 10.2软件对数据进行可视化处理.数据利用 MetaWin 2.1(Systat Software,Inc,San Jose,CA)软件进行Meta分析.

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放量效应值的正态分布

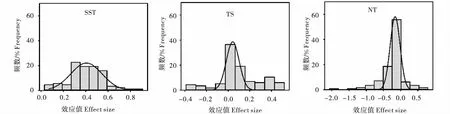

各研究数据对的农田土壤碳排放量效应值的分布情况如图2所示,所有研究数据对经K-S (Kolmogorov-Smirnov)检验结果表明均不服从正态分布(P<0.001),因此所有数据都是用非参数估计方法生成95% bootstrap置信区间[24-26].

图2 黄土高原地区土壤碳排放量效应值对不同耕作措施响应的频数分布图Figure 2 Frequency distribution of soil carbon emission effect size in response to different tillage practices in the Loess Plateau area

2.2 不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放的影响

不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放的影响效果不同.由图可知,传统耕作秸秆还田(TS)在作物生育期能够显著增加农田土壤碳排放,相比传统耕作增加了6.2%(图3-A);深松耕(SST)在作物生育期显著促进农田土壤碳排放,相比传统耕作增加31.4%(图3-A);免耕秸秆还田(NTS)处理能够显著减少农田土壤碳排放量,相比于传统耕作减少了12.9%(图3-B);免耕秸秆不还田(NT)处理农田土壤碳排放量也显著低于传统耕作,降低了16.4%,下降幅度大于免耕秸秆还田处理.

2.3 免耕秸秆不还田和免耕秸秆还田条件下各作物生育期农田土壤碳排放的变化

免耕秸秆不还田(NT)条件下,小麦和玉米农田土壤碳排放量分别减少了19.2%和5.2%(P<0.05,图4-A),而对豆类作物农田碳排放影响不显著.免耕秸秆还田(NTS)条件下,各作物生育期农田土壤碳排放量较传统耕作下降趋势明显(图4-B).豆类、小麦和玉米农田土壤碳排放量较传统耕作分别减少了11.2%、14.5%和8.5%(P<0.05).

误差棒代表95%置信区间,接近误差棒的数值代表样本量的相应数量.The error bars stand for the 95% CI,and the values close to the bars are the corresponding number of sample size.图3 不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放的效应值Figure 3 The effect sizes of soil carbon emission for different tillage practices in the Loess Plateau area

误差棒代表95%置信区间,接近误差棒的数值代表样本量的相应数量.The error bars stand for the 95% CI,and the values close to the bars are the corresponding number of sample size.图4 免耕秸秆不还田(A)和免耕秸秆还田(B)条件下不同作物农田土壤碳排放变化Figure 4 Change rate of soil carbon emissions from different crop fields under no-till with no straw returning (A) and no-till with straw returning (B)

2.4 传统耕作秸秆还田和深松耕条件下各作物农田土壤碳排放的变化

传统耕作秸秆还田条件下,豆类、小麦和玉米农田土壤碳排放量较传统耕作处理无显著差异(图5-A).深松耕条件下,小麦和玉米农田土壤碳排放量分别显著增加了23.9%和37.7%(图5-B).

3 讨论

3.1 不同耕作措施对黄土高原地区农田土壤碳排放的影响

相关研究表明[27-29],采用免耕、作物秸秆还田为主的保护性耕作措施可以明显减少农田土壤碳排放量,同时秸秆还田能显著提高农田土壤碳汇功能,减少土壤碳排放.本研究表明,不同耕作措施下农田土壤碳排放量变化为SST>TS>CK>NTS>NT.在作物生育期,免耕秸秆不还田(NT)处理能够显著减少农田土壤碳排放量,这与前人的研究结果一致[30-34].其主要原因在于,相比于传统耕作,免耕处理减少了翻耕、旋耕和秸秆移除等程序,减少外界对土壤的扰动,从而使得土壤的原有结构不被破坏,土壤碳氧化程度减少,因此免耕能够降低土壤的碳排放量[35].同时,免耕可以减缓土壤有机质的分解速率,有效抑制土壤湿度状况变化,减少土壤的干湿交替变化的程度,从而使得土壤呼吸量减少[36].免耕秸秆还田(NTS)处理能够显著减少农田土壤碳排放量,可能是因为免耕秸秆不还田相比于传统耕作碳排放显著减少16.4%,此外,传统耕作秸秆还田相比于传统耕作碳排放显著增加6.2%.

深松耕(SST)能够显著促进农田土壤碳排放.

误差棒代表95%置信区间,接近误差棒的数值代表样本量的相应数量.The error bars stand for the 95% CI,and the values close to the bars are the corresponding number of sample size.图5 传统耕作秸秆还田(A)和深松耕(B)条件下不同作物农田土壤碳排放变化Figure 5 Change rate of soil carbon emissions of different crops under conventional tillage with straw returning(A) and subsoiling(B)

其主要原因可以归为以下几个方面.深松耕能够降低土壤紧实度、增加土壤通透性,加快土壤中气体的迁移及扩散速率,从而加快有机质的分解进程,因此土壤呼吸速率也会随之增加[37];深松耕破坏了犁底层,有利于作物根系下伸,同时有利于根系呼吸,而根系呼吸与根生长所产生的分泌物促进了根际土壤微生物呼吸,从而使得CO2排放量增加.

传统耕作秸秆还田(TS)能够显著增加农田土壤碳排放.这与李英臣等[38]的研究结果一致.其主要原因是秸秆本身会释放一部分CO2[39],同时秸秆还田可以使土壤中有机质含量增加,适合土壤中细菌、真菌、放线菌、自生固氮菌、纤维素分解菌的大量繁殖,土壤微生物呼吸作用增强,最终导致土壤呼吸量增加[40].

3.2 黄土高原地区不同作物农田土壤碳排放对不同耕作措施的响应

免耕秸秆不还田(NT)降低了小麦和玉米农田土壤碳排放量,而对豆类作物农田土壤碳排放量影响不明显.其主要原因是免耕处理下土壤几乎没有扰动,土壤有机质流失减少,从而导致土壤呼吸强度降低,农田土壤碳排放总量减少[11].另一方面,豆科作物根瘤菌能够促进豆科植物根系微生物的大量繁殖,从而增强了土壤微生物呼吸[41],导致作物间土壤碳排放量的差异.

免耕秸秆还田(NTS)处理下,玉米、小麦和豆类作物农田土壤碳排放量显著减少,一方面是因为免耕减少了土壤扰动,减少碳排放,另一方面是因为免耕对玉米、小麦和豆类作物生长季土壤碳排放的影响大于秸秆效应[41-42],从而免耕秸秆还田各作物农田土壤碳排放量显著减少.

深松耕(SST)条件下,各作物农田土壤碳排放量较传统耕作均表现为增长趋势,其主要原因是深松耕对土壤犁底层的扰动能改善土壤的三相比进而加大土壤微生物与空气的接触,同时深松耕可以使不同层的土壤与空气接触,加剧土壤有机质的氧化.深松耕所产生的大孔隙可以方便氧气和二氧化碳与外界的气体交换[43-44],进而使得土壤碳排放量增加.

传统耕作秸秆还田(TS)条件下,豆类、玉米和小麦农田土壤碳排放量均表现为上升趋势,但影响并不显著.其原因可能是秸秆本身会释放一部分CO2[38],同时秸秆可以改变土壤中微生物量和微生物群落,土壤微生物呼吸增强,导致土壤呼吸量增加.但是由于秸秆还田可有效减少土壤侵蚀,减少土壤表层活性有机碳的释放,从而降低土壤呼吸量[45].因此各作物农田土壤碳排放量均表现为上升趋势,但影响并不显著.

4 结论

在作物生育期,相比传统耕作,免耕秸秆还田(NTS)和免耕秸秆不还田(NT)能够显著减少农田土壤碳排放,传统耕作秸秆还田(TS)和深松耕(SST)处理能够显著促进农田土壤碳排放.相比传统耕作,在免耕秸秆还田(NTS)条件下,种植玉米、小麦和豆类作物有利于减少碳排放;在免耕秸秆不还田(NT)条件下,种植玉米、小麦作物有利于减少碳排放;传统耕作秸秆还田(TS)处理,豆类、玉米和小麦农田土壤碳排放量均表现为上升趋势,但影响并不显著;深松耕(SST)条件下,各作物农田土壤碳排放量较传统耕作均表现为增长趋势.因此,免耕秸秆不还田(NT)和免耕秸秆还田(NTS)是实现黄土高原地区农业低碳生产的适宜耕作措施,且种植玉米和小麦作物减排效果尤为显著.