“一带一路”国家倡议下非通用语种复合型人才培养模式的探索与实践

2020-07-21范靓

范 靓

(中国石油大学(华东)外国语学院,山东青岛266555)

语言为国家战略目标服务,是重要的国家战略资源[1]。随着经济全球化的发展,外语能力日益成为一个国家助推经济发展、科技创新、参与国际事务、开展国际合作等方面的关键要素。在“一带一路”背景下,为最大化的满足社会需求,有条件的高校增设非通用语种专业,培养非通用语种①复合型人才是大势所趋。

一、当前非通用语种复合型人才培养存在的突出问题

目前很多高校因学科基础薄弱,师资配备不足、学生就业导向等原因,未开设非通用语种专业,只设置了非通用语种课程选修模块,着力培养普通专业+非通用语种的复合型人才。由于多数高校非通用语种选修模块教学起步晚、师资弱、教学边缘化等原因,使得非通用语种复合型人才的培养远远未达到社会要求,主要问题突显。

(一)在非通用语种课程设置和教学改革方面

多年来,非通用语种教学普遍存在以下问题:教学地位逐渐边缘化、辅助化;人才培养目标定位不清晰,课程体系设置缺乏系统性;教学内容陈旧、面窄,过分强调语言知识的输入,信息量少;教学方法呆板,课堂气氛不活跃,不能充分调动学生学习的主动性;教学手段落后,先进的教学手段和网络资源没有得到充分发挥,理论与实际脱节;培养模式僵化单一、无统一建设规范等,由此,导致非通用语种人才培养效果不佳,更谈不上为国家“一带一路”倡议提供智力和人才支持。

(二)在学生个性化发展和素质能力培养方面

学生的培养要遵循教育规律和人才成长规律,注重学生个性化发展,有效挖掘学生的潜能,因材施教、知行合一、学思结合,才能更好地促进学生全面发展,更好的服务于国家和社会发展需要[2]。但目前,非通用语种的人才培养从“教的范式”向“学的范式”转变不够,仍停留在“教师主导”层面,教师主导教学计划、教案设计、课堂组织、考核评价等,而没有从“学生主体”层面,围绕学生发展需求,对接国家战略需求,系统重设教育教学内容和进行教学方式改革。

(三)在跨文化交际能力和国际职业竞争力培养方面

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》第四十八条指出“适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。”[3]但目前,非通用语种教学始终未能突破局限,多数仅专注于语言教学,将专业特色优势与非通用语种语言应用能力培养生生割裂,无法有机融合,更无法充分助力学生最大化发展,发挥非通用语种语言能力的“助跑器”作用。

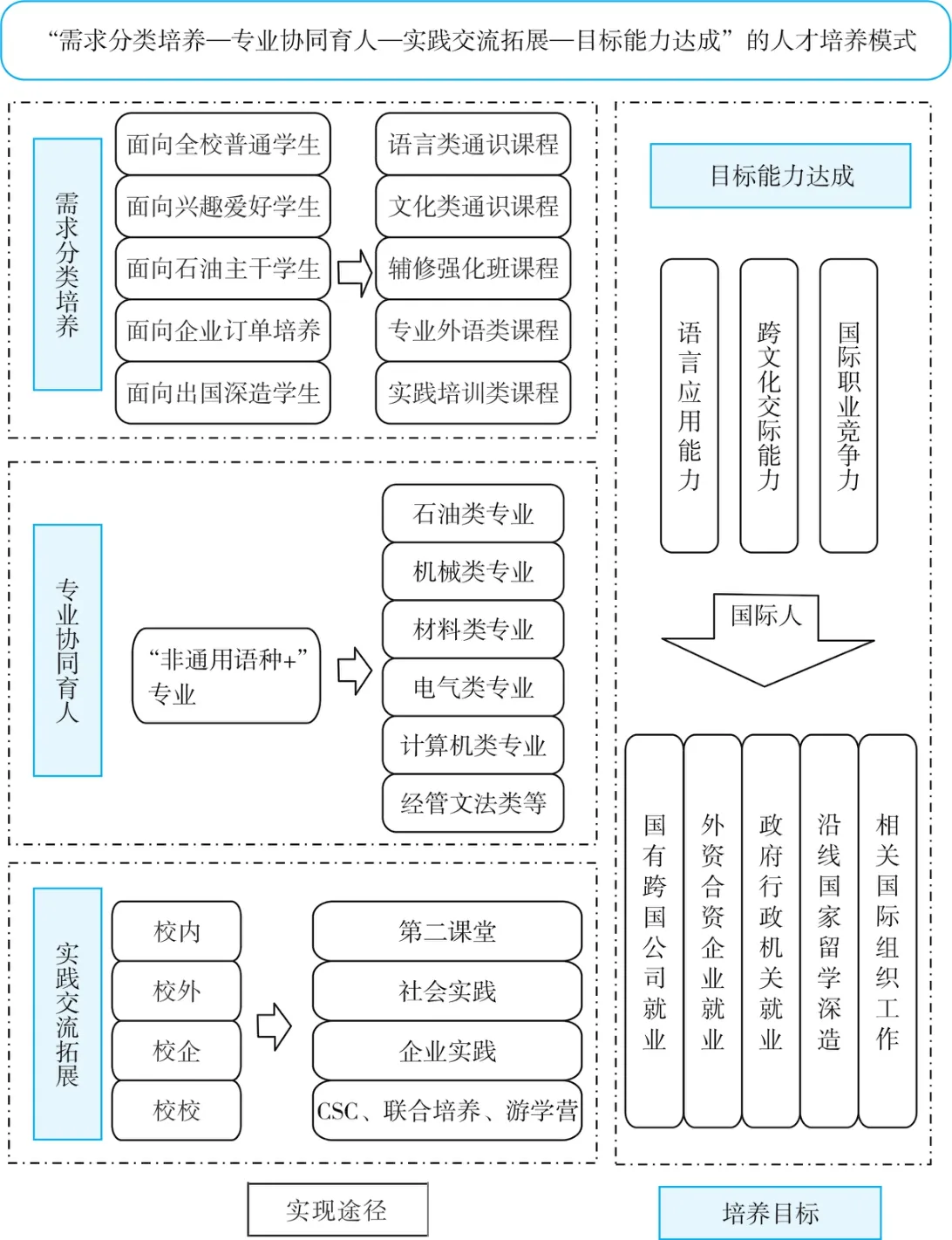

基于以上认识,中国石油大学(华东)近几年积极探索如何解决“非语言类专业”与非通用语种教学深度融合问题,即培养基本掌握一门非通用语种的非语言类专业复合型人才。为此,学校提出“需求分类培养—专业协同育人—实践交流拓展—目标能力达成”的人才培养建设思路,从课程体系设置、教学内容更新、教学方法改革、专业协调育人、能力达成实训等方面,系统推进非通用语种教学体系的综合改革,以此达到培养学生语言应用能力、跨文化交际能力和国际职业竞争力的最终目的。

二、非通用语种复合型人才培养模式——中国石油大学(华东)改革实践

中国石油大学(华东)现有俄语、法语、日语、朝鲜语、德语、西班牙语、阿拉伯语等共7个非通用语种,非通用语种教学主要包括全校非通用语种的语言类公共选修课、非通用语种强化班、英语专业第二外语、以非通用语种为第一外语的基础外语、非英语国家文化概况系列课程等。

图1 非通用语种人才培养模式

近年来,非通用语种教师依托《小语种教学质量体系保障的研究与实践》《非通用语种系列课程建设与改革》等多项教学改革项目,开展实施“非通用语种+专业”的复合型人才培养模式的探索和实践,系统设计和构建“需求分类培养—专业协同育人—实践交流拓展—目标能力达成”的人才培养模式(见图1)。教师秉持“需求分类培养、专业协同育人、实践交流拓展、目标能力达成”的建设思路,以满足“一带一路”国家紧缺复合型人才需求为导向,系统优化课程设置体系,分类培养、因材施教,有机衔接学生所在专业培养目标和毕业要求,针对不同语种特点,探索实施教学内容、教学方法、综合考核的“教学考一体化”改革。同时,充分利用属地外资企业、高等院校资源优势,搭建学生语言实习实训渠道和交流平台,全面培养和提升学生的语言应用能力、跨文化交际能力和国际职业竞争力。

(一)需求分类培养

以学生学习需求为原则,多元探索,实施分层分类培养,通过科学设置课程体系,重点建设核心课程,不断更新课程内容,优化改进教学方法,丰富非通用语种优质课程教学资源。

1.课程体系

“分层分类”,着力解决教学内容单一问题。针对修读非通用语种课程学生的不同学习要求,教学课程体系随之进行相应调整。将全校学生按需求分为五大类,分别为全校普通学生、兴趣爱好学生、石油主干学生、企业订单学生、出国深造学生,按照此五类学生需求分别设置语言类通识课程、文化类通识课程、辅修强化班课程、专业外语类课程、实践培训类五大类课程。课程内容设置实现三个转变:一是从注重语言基础知识灌输转变为语言技能提高;二是以理论学习为主转变为语言转换能力为主;三是语言文化学习和学术研究能力培养并重。

2.课堂教学

“前展后拓”,着力培养学生自主学习能力。针对学时少内容多、学生被动听课、哑巴式外语等问题,构建“前展后拓”的课堂教学模式,拓展课堂时空,提高学习自主性。制定非通用语种课程上网计划,三年内实现全部课程上网——“石大云课堂”,借助信息化教学平台,上课前,学生预习既定内容或指定学习资料,按要求自主搭建团队、设计研讨案例和开展演练;课堂中,学生组团演示汇报、互相提出建议,教师主题贯穿、有序引导,以问题为导向分类提问、共同指导,进行建构意义上的协作学习[4];课堂后,师生借助平台,不断线地与学生深入交流研讨,巩固课堂授课效果。同时,依托学校通识课程重点建设项目,建设了一批,如“非英语国家文化”在线开放课程,开展线上线下相结合的混合式教学,线上教授,线下讨论,实现知识内化,从而提高学生的批判性和创新性思维能力[5]。

(二)专业协同育人

以“非通用语种+专业”为工作抓手,与专业教学活动和内容紧密联系,与相关专业教师有效联动,结合学生所在专业课程特点、专业培养目标、学生就业去向等实际,有针对性的在教学内容中增加相关语言基础、文化知识和学术背景,通过课内课外相结合,线上线下相互补充,构筑协同长效的“非通用语种+专业”复合型人才培养教学新机制。

1.靶向教学

“协同联动”,着力保障复合型人才培养质量。从就业角度,石工、地质类专业学生倾向俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语学习;从出国深造角度,机械类、材料类专业学生倾向德语、法语学习,计算机类、电气类和经管文法类专业学生倾向日语、韩语学习。针对不同的学习需求,建立与专业教师定期沟通交流机制,从专业学术的角度分类优化教学内容,采用大类模块化教学,协同培养具有不同专业知识背景的复合型人才,全面保障知识、能力、素质三重达标的复合型人才培养质量[6]。

2.定向培养

“强化速成”,着力提高学生国际职业竞争力。在学校“建设石油学科世界一流、多学科协调发展的高水平研究型大学”和“双一流”建设的背景下,在适应国家“一带一路”、创新驱动和黄蓝战略的重大要求下,非通用语种教师主动作为,积极创新、开展语言强化班和辅修制培养模式,通过加强对俄语或阿拉伯语语言应用能力的培养,拓宽学生的就业和深造渠道,增强其未来发展的后劲。从资源勘查工程、石油工程、化学工程与工艺、油气储运工程、机械设计制造及其自动化等石油主干专业,选拔低年级学生进行培养,并专门设立俄语、阿拉伯语强化班。语言强化班课程设置36个学分,教学目标明确,学习强度大,采取末位淘汰制,学生修完全部课程,可获得该语种辅修证书。通过强化班课程建设,使得石油主干学生在学习系统专业知识的基础上,把专业学习与社会需求有机地连接起来,实现未来在工作和科研中角色的顺利转变[7],为学校石油优势学科建设保驾护航。

(三)实践交流拓展

实践教学环节是复合型人才培养过程中不可忽视的重要部分。要提高实践教学的效果就必须树立“校内实训+校外实践”全方位的大实践教学观,大实践教学涵盖学生听、说、读、写、译等专业基本技能训练以及各类与外语相关的职业技能培养[8]。学院利用地域优势、社会资源,以强化运用、提升能力为目的,通过校内、校外、校企、校校四种途径,搭建了立体多元的非通用语种实践能力训练提升平台,拓展人才培养路径,全方位培养学生国际化意识。

1.第二课堂

“文化搭台”,着力提升学生跨文化交际能力。针对学生跨文化交际意识薄弱和能力不足的问题,以文化为主题,开展第二课堂。一是开展文化讲座。近5年连续举办国际文化大观园——非英语国家文化系列讲座,同时,聘请外校教授名家、企业人士来校讲座和座谈交流,进行文化氛围熏陶,最大化开拓学生视野;二是搭建交流平台。定期举办语言角、文化沙龙活动,搭建与留学生交流平台,模拟交流主题,真正做到学以致用,同时,定期邀请国外学校相关专业学生开展游学营,相互学习借鉴、取长补短,着力打造学生跨文化交际能力提升平台。

2.实践拓展

“情景实训”,着力强化学生语言应用能力。针对学生语境缺失、交流困难的问题:一是构建“虚拟结合”的情景实训环境。借助网络平台,模拟情景外语、职业外语训练场景,以虚强实,虚实有效互动,实现课内沉浸式情景训练;二是搭建国际交流平台。从2015年起,学校国际交流和联合培养项目实现了7个非通用语种全覆盖,且合作的外方高校层次和国际排名大幅提高。俄、日、韩、沙特、德、法等非通用语种联合培养项目和国家优秀本科生公派项目达到25个,占在办校际交流项目的44%。项目一般实行“2+2”或“3+1”学分互认、联合培养模式,为学生搭建了成长成才平台,促使学生接受语言全过程训练和有效应用;三是开拓实习实训基地。借助青岛西海岸经济新区、青岛保税港区相关外资企业较多优势,大力建设实习实训基地。同时以学科竞赛、参加国际会议为载体,引导学生开展创新实践,学生的国际视野大大增强,国际化的意识逐年提高。

三、结语

实施“需求分类培养—专业协同育人—实践交流拓展—目标能力达成”的非通用语种人才培养模式综合改革,育人成效明显,学生的语言运用能力、跨文化交际能力和国际职业竞争力得到显著提升。比赛屡获佳绩,创新实践能力越来越强,非通用语种复合型人才受到用人单位青睐。由此,非通用语种人才培养模式值得做进一步的探索研究并推广,以期为国家培养出更多优秀人才。

[注释]

①1962年外交部在上报的《关于北京外国语学院专业设置计划的报告》中曾使用“小国语”这样的提法,后来逐一改为“非通用语”,体现了周恩来总理当时提倡的“尊重小国,大小国家一律平等”的原则。非通用语种的定义范围一般有两种,一种是指除联合国通用语种(汉语、英语、法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语)以外的语种,另一种是指除英语以外的其他语种。本文的非通用语种定义范围为第二种。