基于英语新闻素材的多元读写课堂教学设计

2020-07-21郑锦菁

吴 婷,郑锦菁

(福建农林大学金山学院,福建福州350000)

一、多元读写教学理念

随着多媒体及互联网技术的广泛应用,信息传递的模式正迎来巨大变革。虽然口头言语仍是交际的主要模式,但在许多公共传播领域中,书面语的呈现形式已不仅限于文字,图像或视频等模态为资讯的传递提供了更加多元的渠道。在语言教学领域,结合声音、图像、色彩甚至多维空间的多模态教学方式极大丰富了课堂师生的互动模式,这也为探索多种模态下的多元教学方式提供了可能性。为此,新伦敦小组(1996)提出“多元读写教学法”。此后,相关学者如Cope和Kalantzis(2000[1],2005[2]),Kress(2003)[3],Larson和Marsh(2005)[4],Cole和Pullen(2010)[5]及Mills(2011)[6]纷纷针对新科技对读写能力的认识改造方面进行理论和实践探索。

但学者们对“读写能力”概念的理解却不尽相同。虽然主流观点将书面与口头语言能力都纳入“读写能力”的范围,但Kress却坚持两者间存在巨大差异,前者仅是“时间维度上声音的物质集合”,后者则是“时空二元维度上图形标志的物质集合”,但若要真正理解语言和“读写能力”的内涵,又不可能脱离语言的这两种具体形式。Larson&Marsh则认为鉴于新科技已被广泛运用于信息传播的各个领域,想要给“读写能力”的概念划定确切范围显然不太容易,但无论如何,这些能力都具有共同的核心特征,即“利用以新科技为媒介传播的多种模态(包括印刷字体、静态或动态图像、声音和身体姿势等)进行解码、编码和构建意义的能力”。新媒体时代对读写性质的影响主要体现在两方面:书写领域从文字向图文转变,阅读媒介逐渐从纸质书籍向电子(屏幕)书转变。这些转变对知识的呈现模式,甚至于语言认知及文化间交流的模式都产生了深刻影响。多元教学环境将“差异”作为关键词。在追求一元标准和模式的传统课堂里,文化、语言甚至性别的差异都成为通向成功教学路上的绊脚石,但在多元读写的课堂中,“差异”恰好成为教学的启示和灵感来源,从而引发一系列教学模式变革。

在多模态语境下,“设计”过程需要学习者能够“有意识地选择和利用各模态识读语篇甚至创造语篇”(张德禄:2010:48)。多元读写课堂教学围绕实景实践、明确指导、批评框定和转化实践四个环节展开。实景实践环节将设计或建构意义的活动搭建在真实场景之中。教师不再单向灌输语言教学法中的一元语法规则,而是在明确指导环节,通过多模态元素提供指导,帮助学生进行结合实景的设计。学生则通过批评框定,在社会语境下阐释意义构建的目的,重新审视背景化的知识模块,不仅知其然,且知其所以然。最终学生在转化实践中输出多元读写课堂的核心概念——设计,使自己不仅成为意义的接受者,也成为意义的构建者[7]。转化实践是实景实践的再出发,学生将所学知识,结合自己的学习目标和社会价值观,通过反思性的实践呈现出来,所呈现的资源即成为下一轮实景实践的素材。由此整个多元读写课堂通过两个“实践”阶段实现首尾相接,形成循环往复的过程。学生是多元读写教学过程的主体,教师的作用主要体现在提供情景和在明确指导及批评框定阶段引导学生,并在转换实践阶段提供情境化的评估。多元读写教学法“源于实景、回归实景”的特点决定了课堂中的具体教学方式和学习程度等要素都需要根据实际情况不断评估并随时调整,甚至以上四个教学阶段的进行顺序也非唯一线性,而是根据具体情境更换或重复进行。

二、英语新闻素材课堂教学及研究现状

与一般学习素材相比,英语时事新闻实效性强,信息量大,且在语言上有较高的逻辑性和规范性[8],其真实性及特有的语言和文体形式,能够弥补传统教学语料文风单一的弱点;新闻素材的时效性使学习者有机会接触新生词汇及语言变化的新趋势,是良好的学习材料。目前大学英语课堂教学常用的新闻素材包括新闻音视频和报刊新闻。传统读写课堂上,教师主要关注的是“读和写的个人认知行为”[9],授课模态较为平面单一。教师常沿用自己在学生时代接受的教学理论或课堂教学模式,造成新闻音视频和报刊文本素材被割裂,在读写和听力课堂分开使用。课堂教学单向输出固化的语言知识或引导学生在课堂上进行机械性的技能操练。而这些技能训练的社会实践意义并不明确,导致不少学生由于缺乏自身驱动力而对于课堂枯燥的技能操练缺乏兴趣。与大学的专业课程相比,语言教学课堂的社会产出导向不甚明确,容易使中学阶段已经接受了不少语言操练的大学生对这个类似环节产生抵触情绪,大大降低语言学习的效率。对于教师来说,应该重新思考语言教学的根本目标,调整课堂实践模式,帮助学生将技能训练与知识积累的过程与他们需要实现的理想或未来生活相联系。

在教学内容上,授课文本以目的语国家文化为主,在语言文化和授课程式上都呈现单一化倾向。与此相对的是多模态化信息输入对传统读写教学的冲击:学生的话语获取渠道太多元,以至于课堂上教师试图传递的文化和语言信息显得软弱无力或与学生的日常话语不相干。课内与课外输入模式的不对等、甚至脱节,导致课堂知识传递和接受效率不高。在教学过程中,教师更注重培养学生通过新闻获取信息的能力。但新伦敦小组认为,强调信息获取无可厚非,这也是语言的重要属性(工具性),但如果忽略语言的另一个人文属性,学生在踏入职场时,同样会遇到问题。多元读写教学中的关键词是“差异”,工作后如何面对差异,处理差异,从差异中学习,是意义设计的核心能力。但在当前教学模式下,若过分注重语言教学的知识技能训练,学生在跨文化交际中,将会因为跨文化协商能力缺乏而面临交流障碍[10]。近年来,国内的专家学者的研究也拓展了对英语学习者的多元技能范围。张德禄提出,除了多模态语境下的语言读写能力要求学习者既能识别语言相对于其他模态的特点,又能将其与其他模态“在不同语境中协调搭配”外,多元读写能力还包括社会交际能力和技术读写能力[11]。在此基础上,张德禄、刘睿(2014)将多元读写能力进一步细分,针对现今中国外语教学具体情况,从素质、专业、技术和操作四个层面提出了“新时期中国大学生多元读写能力模式”(见表1)[12]。

表1 新时期中国大学生多元读写能力模式

可见多元读写能力中的核心能力包括“新媒体 技术读写能力、模态设计能力、信息选择和搜索能力”,这些能力与传统读写课堂培养的语言交际能力是融为一体的。近年来,国内学者开始针对多元读写运用于课堂教学的实例进行研究,如张德禄、刘睿(2014)[13]的学生口头报告课堂设计研究,冯德正(2017)[14]的英语语言学课程教学设计研究,及邢春燕、冯德正(2019)[15]结合教学比赛视频实例对大学英语课堂多元读写教学设计进行的评估等。针对新闻语料的课堂教学策略研究虽常有涉及,但鉴于英语报刊、广播或电视报道等模态均属于中高难度语料,鲜有融合多模态元素的多元教学设计研究。张德禄教授曾提出,面对难度较大的多种模态素材,可先处理语言或与语言在信息交流过程协作较密切的模态。如先深入学习某一类英语新闻模态(如报刊阅读或广播听力),再展开相关主题的教学活动:融多种模态的新闻素材为一体,提供贴近生活的真实语境。学生则可围绕特定话题,对素材信息进行批判性主题挖掘,从而在主题任务中完成多模态设计和意义创设,完成对已有设计进行再设计的学习过程。

三、课堂教学设计

本课堂实例选取《英语视听说:新闻》课程的一节专题拓展课,授课教材为《英语广播听力教程(上册)》(上海外语教育出版社),授课对象是某本科高校英语专业二年级学生。本节课前,学生已经完成Lesson15:Holiday Celebrations and Festivities(节日与欢庆)的听力训练。“节日”主题属于周期性新闻,虽实效性不如突发性报道,但通过节日民俗活动的历年追踪,可窥见社会文化的时代变迁。然而,目前新闻视听说或报刊阅读课程对节日类新闻的处理模式大多停留在对英语国家新闻中西方节日报道的信息提取或文化元素的简单归纳,即使有收入国内英语新闻机构,如CRI(中国国际广播电台)和China daily(《中国日报》)的英语新闻报道,也很少融合中西方新闻报道进行纵向的研究学习。

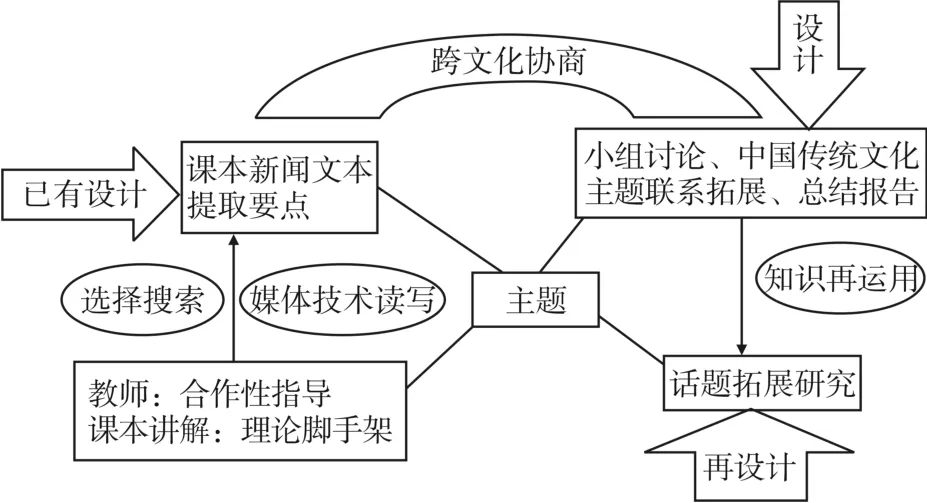

近年来,对中国传统节日的新闻报道正向着“年轻化、多样化”发展,通过关注当代青年的价值、借助全媒体融合,弘扬中国传统文化[16]。本节拓展课将借助CRI英语音视频以及China daily或Global Times(《环球时报》)中的节日类新闻报告,结合课本中的新闻素材,挖掘其中的文化多样性。授课形式包括情景主题讨论结合小组合作、主题汇总和多模态报告等,围绕实景实践、明确指导、批评框定和转化实践等环节展开(见图1)。

图1 基于多模态新闻语料的多元读写课堂教学流程

(一)实景实践——导入主题

在此环节,教师为学生创设有充分社会情境参与感的学习情境,提出主题话题:What is the significance of the festive?(节日的意义是什么?)从学生的回答可以看出,虽然之前听力学习中课本里新闻中的主题大多为西方节日,但在结合实际解决问题时,仍然套用中国传统节日或者身边、家乡的习俗,体现了学生跨语言、跨文化读写能力不足,造成英语学习中输入与输出、所学与生活实际割裂的现象。拓展课的目的即在于引入多元读写课堂对于“差异”的关注,让学生通过更加多元的素材,如,介绍中国传统节日的英语音视频及报刊新闻,让学生在文化、社会和地域等领域拓宽对“节日意义”这个主题的认知和思考范围。

课本Lesson15中的新闻报道涉及几个西方节日:万圣节前夜、感恩节、独立日及情人节。教师引导学生重新细听新闻,从新闻描述的事件中摘录可能提取出节日意义的事实素材并分类,训练学生媒体技术读写能力,从实景实事中获取“节日意义”这个抽象概念的事实素材。

(二)明确指导——多模态式的脚手架

与传统语言课堂的语法讲解不同,明确指导并非向学生提供必须遵守的既定标准或语言范式,而是引导学生进行意义设计的源语言。教师不仅要管理课堂,还需与学生进行协同实践。学生在自主完成任务的同时,又能感受到教师的存在。教师不再强加单一标准,而是成为“差异”的中间“仲裁者”[7],这意味着教师需要先于学生具备文化协商的能力。在课堂活动组织中,既不可放任自流,也不可设置过于死板的规定,旨在让学生对所学知识产生“陌生感”和“距离感”,唤起重新探索的热情与兴趣。如在完成“实景实践”环节的新闻事实归类的任务过程中,教师可提醒学生之前讲解文本时强调的重点句型,或课本背景知识中涉及的文化知识点。

除了教师的引导作用,本课程的课本也为实践活动提供了理论指导。鉴于外语学科的工具属性,英语教材与其他教材相比,不仅有知识讲授的教学元素,更包含了技能训练的讲解。以英语报刊或广播为素材编订的课本属于泛读或视听说类教材,对于泛读或泛听技能的培养,即看懂或听懂语料并提高阅读和听力技能,是此类教材和课程的主要教学目标。但由于新闻语料高度的时效性和真实性,每则报道的背景知识或社会文化背景是重要的课堂知识注解。《英语广播听力教程(上册)》每节课选取一个主题类别,精听部分不仅对广播音频文本中的生词和涉及的文化背景知识都有详细的标注讲解,每节课后还附有新闻广播报道的文体特点与篇章结构。以上都可以作为学生在拓展活动中的脚手架,即运用所学的主题背景知识和词汇,对搜集的新闻素材或节日主题进行深入挖掘。

通过教师课堂指导和课本背景和词汇知识的导入,学生在此阶段需从不同角度看待先前已经掌握的知识,从而在随后的“设计”阶段实现对所学知识进行创造性的转换实践,构建新的意义。

(三)批评框定——主题挖掘及小组汇报

此环节是“设计”活动中的重要阶段,学生对在实景实践中获得的素材成果要有批判性和对文化的理解及反思。若只有实景沉浸,如每天听英语新闻,看英文报刊,而没有反思,则无法实现对各模态新闻素材有意识的关注和控制。在批评思辨环节,学生对自身的实践经历,即在情景实践中搜集到的新闻素材进行分类与总结,从而提炼自己的观点和思想。这一阶段是信息处理的认知阶段[17]。例如:甲组学生从关于万圣节前夜的报道文字“Those days,some designers say Halloween has lost its originality because most costumes are mass-produced…… But whether……,youngsters say they are ready for the annual celebration of fantasy……”[18]308中捕捉到不同群体(服装设计师和年轻人)对万圣节意义的不同看法,并以此为切入点展开讨论。A同学提出新奇怪诞的服饰造型是万圣节的标志之一,唯有亲手制作的服装,才能充分体现该节日的独创性,批量生产的服装道具将使节日失去其原本的意义。B同学引用新闻结尾对年轻的采访提出不同意见。原文如下:

——So What’s fun about Halloween?

——Candy,parties……scaring people……and trick-or-treating……one time that you get to like be someone else,not yourself.[18]308

B同学认为,在年轻人看来,万圣节的意义或乐趣在于人与人之间的有趣互动,或者身份转化带来的独特体验,节日衣饰的量产并不会改变节日带来的欢乐气氛或独特体验。通过以上讨论,学生们通过具体实例扩展了对节日意义的理解,可以避免观点的空洞或缺乏新意。在此基础上,教师进一步引导学生扩展文化协商能力,将从课本素材提取出的针对西方节日的讨论点进行文化平移,重新审视中国传统节日,寻找异同。多元学习的目标,不仅仅在于打破原有单一的标准,最重要的技能在于在多元文化中的协商能力。学生可以运用选择和搜索能力在CRI,China daily或Global Times等国内英语媒体平台上搜索近年来新闻素材(文字、音频、视频等),回到实景实践环节,从新闻里选择具体事件,提取对“节日意义”的讨论点。学生通过小组讨论,结合素材实例分析中国传统节日和西方节日在庆祝方式、文化渊源等方面的异同。甲组同学通过网络资源搜索,将类似话题谈论联系到中国的春节,从China Daily网站2018年2月24日发布的新闻报道:New Spring Festival trends in China(中国的新春节习俗)中的关键词:“Eating out,eating easier”, “Online battles for luck”, “Family travel”, 及”Movie and art market booms”[19],总结出近年来春节在年夜饭、红包、家庭出游和假日娱乐方面的新趋势,提出虽然传统佳节的庆祝形式在悄然变化,但家人团聚的节日核心意义却始终代代相传。

(四)转化实践——课堂报告

在此环节,小组成员整合研讨过程中收集的多模态信息,制作成果汇报,汇报的形式可以选择但不限于ppt,教师需对报告设计制作的过程给予一定跟踪指导,帮助学生更好地利用信息及模态选择及组织领导能力,达到跨文化协商的文化多元互动过程,注意借助多种模态实现信息的传递和表达。学习者将在之前环节学习到的知识,继续运用信息搜索能力和跨文化读写能力分析运用到新的素材分析中。教师结合授课所在月份(11月)的新兴“双11”和美国的“黑色星期五”两个购物节,为学生呈现背景导入和视频新闻报道。学生根据教师提供的素材,继续搜集素材,拓展近年来,节日背后附加的社会经济含义。结合批评框定环节,基于英语新闻,针对特定主题形成“提出问题、分析问题、最终解决问题”[20]的循环过程。

四、多元读写课堂教学模式对外语教学的启示

(一)多模态资源与多元教学模式相结合

多媒体通讯技术改变了我们使用语言的方式,除了传统的书面文字形式,读写课堂应该帮助学生理解进而掌控当今交际环境中越来越重要的其他呈现模态——如声音视觉模态等的呈现效果及他们与书面文字的关系。如,新闻报告的图片,文本与视觉、声音、空间、行为(手势、肢体语言)等模态的关系,学生在读写过程中思考这些关系,进而通过思辨性的再设计,输出这层关系。学生课堂报告的组织形式,从课前预习、背景知识导入转变为学习后的总结汇报,从而更好地将所学知识与多模态资源结合,真正实现读写的多元输入和输出。

在产出端,语言学习的社会产出成为多元读写课堂重要的实践依托。伴随“差异”产生的另一个关键词是“变化”,学生的学习重点将不再仅限于语言技能的提升,而是应对变化的能力,对于教师来说,教授或灌输单一规范式的语言规则已不再适用于培养多元读写能力,不论怎么教,教法不再可能有固定模式,培养学生自主适用所学语言才是重中之重。

(二)跨文化协商能力的培养

多元读写教学法强调两方面的多样性:一为扩展读写教学的观念领域,使其包容文化和语言多样性和全球化社会文化,体现文化的相互交融和其中蕴含的文化多样性。同时交际通讯渠道的扩充和媒体支持扩展了文化和亚文化的多样性。二在课堂中引入多模态资源也为学生营造有完全社会参与感的读写学习环境,即将读写与社会交流,实践及批判性思考结合起来创设了包含社会协同参与元素的学习环境。这也正是读写教育的现实意义所在,培养学生表达观点、协商和批判性地参与社会活动的能力,再遇到类似问题时,能够拓宽视角,真正将文化协商能力注入实践。