软弱围岩偏压小净距隧道施工技术

2020-07-20周文墨

向 龙, 王 俊, 唐 锐, 唐 协, 周文墨

(1.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司,四川成都 610041;2.四川交大工程检测咨询有限公司,四川成都 610041)

随着我国公路路网不断向西部艰险山区延伸,隧道修建难度不断提高。西部艰险山区的地质构造极其复杂,区域内广泛分布着变质砂岩、板岩、千枚岩等变质软岩。隧道施工过程中,围岩在层理面与地下水的耦合作用下多次出现大变形现象。

国内外学者对软岩隧道大变形开展了广泛深入地研究。Terzaghi[1]首次提出了挤出性岩石和膨胀性岩石的概念。前者指侵入隧道后没有明显体积变化的岩石,后者则是指由于膨胀作用而侵入隧道的岩石。Anagnostou[2]认为,挤出主要取决于围岩强度和隧道覆盖层厚度。陈宗基[3]将围岩收敛变形机理划分为塑性楔体、流动变形、围岩膨胀、扩容、挠曲五个方面;何满朝等[4]认为软岩变形破坏机制可分为与深部软岩本身分子结构的化学性质有关、与力源有关、与洞室结构与岩体结构面的组合特性有关的三个方面。夏彬伟[5]开展三维模型试验,系统研究了深埋隧道软弱岩体的破坏失稳机理。马腾飞等[6]分析了具有不同倾角的多层节理岩体在高地应力条件下的开挖变形破坏规律。左双英等[7]针对层状岩体的各向异性特征,将岩体的破坏模式细分为5 种。

从上述分析可以看出,目前关于软岩隧道大变形的研究多集中于围岩力学特性和地下水的影响上面。实际工程中,由于地形地貌限制,特殊情况下在软岩地层中不得不修建小净距偏压隧道。小净距偏压隧道后行洞施工对先行洞扰动大,进一步恶化先行洞围岩受力条件,围岩变形迟迟难以收敛。再加上偏压条件下,隧道两侧受力不均匀,围压可能沿软弱面滑移。两种因素耦合作用下,相较于普通隧道,小净距偏压隧道大变形更为严重,需要开展针对性地深入研究。因此,本文以峨眉至汉源高速公路圆木沟隧道为工程背景,基于理论分析和现场测试,对小净距偏压软岩隧道大变形现象进行系统分析,揭示隧道开挖后围岩的非对称形变规律,以期为该类岩体中隧道开挖支护设计提供参考。

1 工程概况

峨眉至汉源高速公路圆木沟隧道位于四川省峨眉市金口河区和平乡解放村境内,处于四川盆地西缘,为盆地向青藏高原东部的过渡地带,整体地势西高东低。隧址区处于共安断裂与金口河断裂之间,在隧道右侧发育有金口河挤压破碎带,使隧道岩体较破碎-极破碎。隧道围岩岩性较单一,主要为炭质板岩、板岩等,隧道岩层走向与路线走向一致,岩层优势产状为150°∠70°。板岩具有明显的层状结构,结构面强度较低,岩体表现出明显的各向异性的特点。同时,由于岩体具有力学强度低、风化速度快以及遇水易软化、膨胀或崩解等不良工程性质,隧道开挖后导致隧道围岩的变形及稳定问题十分复杂。隧道左右线净距仅为14~17m,是典型的小净距偏压隧道。同时地面线横坡约30~35 °,存在明显的偏压现象(图1)。

图1 圆木沟隧道进口地质平面

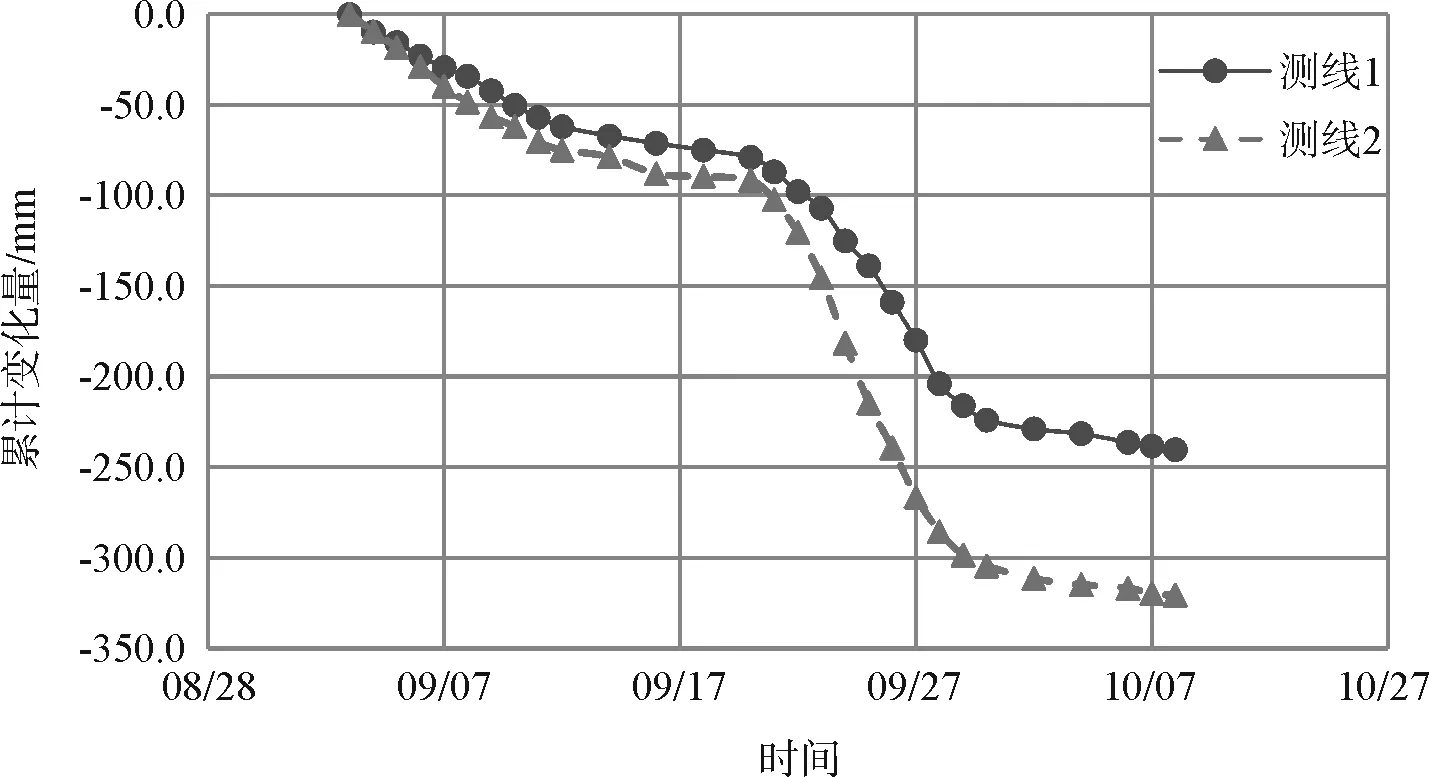

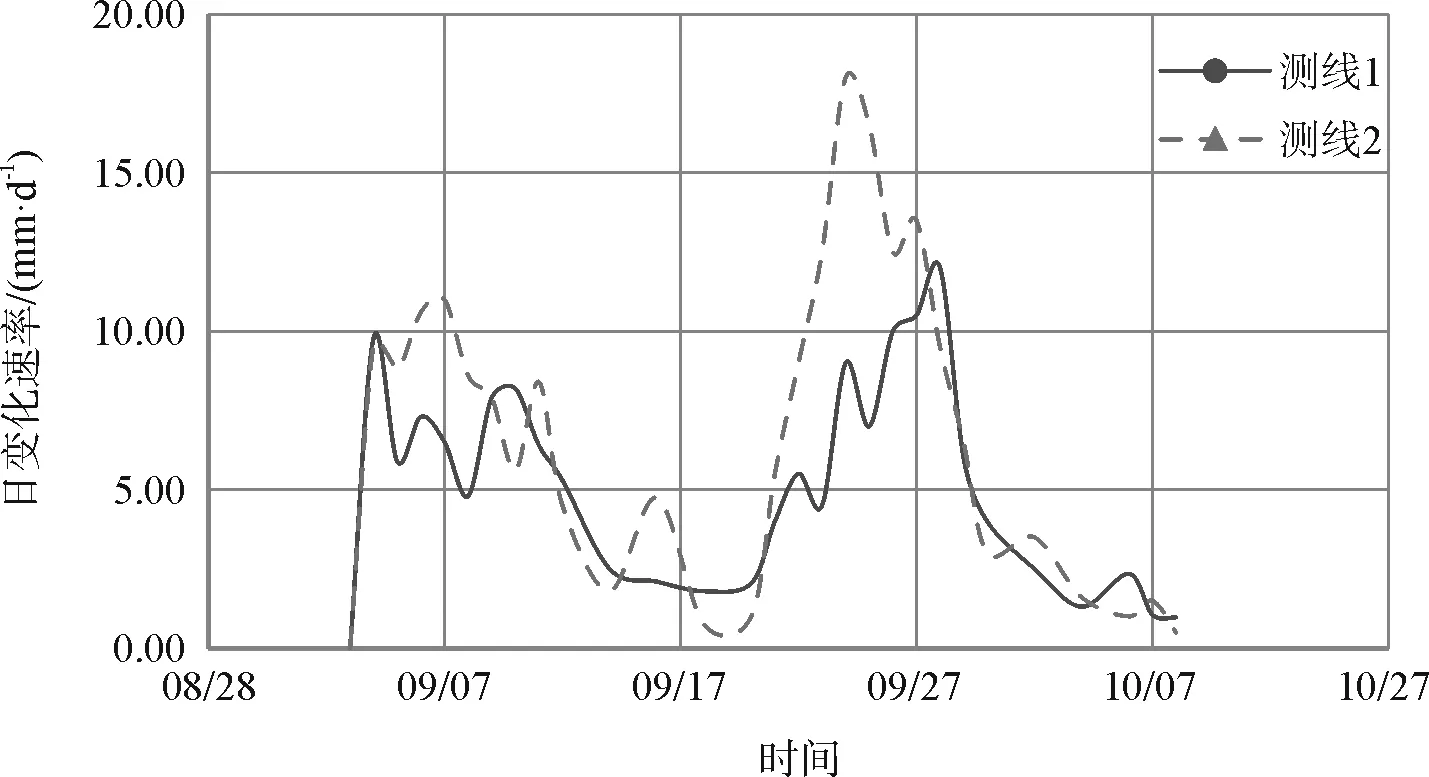

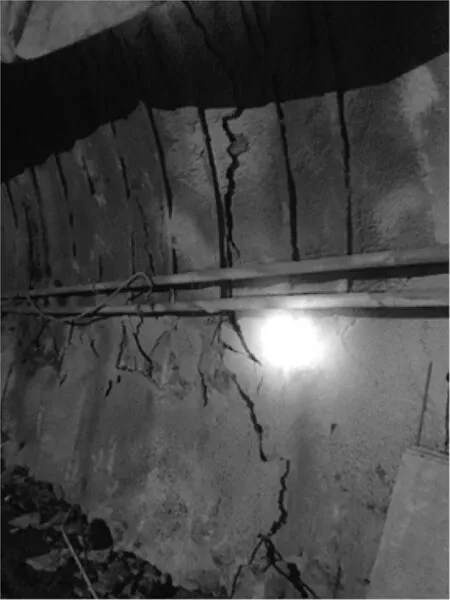

圆木沟隧道施工中出现了明显的软岩大变形现象,K70+875先行洞右洞变形量达到32cm,后行洞左洞达到29cm,如图2、图3所示。后期施工中K70+902~K70+917拱脚处急剧变形量达到了约80cm,初期支护发生侵限,见图4。

图2 先行洞K70+875断面位移累计变化量

图3 先行洞K70+875断面位移日变化率

图4 K70+902初期支护开裂及侵限

2 圆木沟隧道大变形机理分析与施工控制措施

2.1 大变形机理分析

结合圆木沟隧道围岩地质情况,通过理论分析,隧道发生大变形的原因主要有以下几点:

(1)围岩岩性差,围岩为强风化碳质软岩,破碎严重,结构面无序发育,为典型的V级围岩。

(2)围岩裂隙水丰富,围岩施加初期支护后,部分地下水封闭在初支内。地下水的长时间侵泡导致围岩发生软化、泥化、膨胀等现象,围岩失去自稳能力,造成较大的拱顶下沉和洞周收敛。

(3)偏压影响,隧道左右洞覆土厚度相差近15m。

(4)上下台阶开挖,锁脚锚杆偏弱。施工周期长,开挖面封闭不及时,下台阶开挖时导致上台阶初期支护急速下沉。

(5)二次衬砌滞后。

(6)左右洞为小净距隧道,施工工序未严格按照设计要求执行。

(7)隧道反坡施工,地下水及施工用水未及时排除,侵泡地基软化,导致进一步沉降。

(8)系统锚杆施工不规范,超前小导管注浆未达到预期效果,未能使围岩及初期支护结构形成有效受力体。

2.2 施工控制措施

针对圆木沟隧道围岩条件差以及进口地形地貌特殊等特点,施工中主要采取了以下工程措施。

2.2.1 洞口斜交套拱技术进洞

由于右线隧道地形为凹形斜坡,采用正交套拱将导致挖方量剧增,并影响边坡稳定性,故右线隧道采用斜交套拱进洞。套拱与地形方向一致。套拱内设置3榀20b工字钢,各榀钢架间焊接环向连接钢筋。

2.2.2 开挖顺序

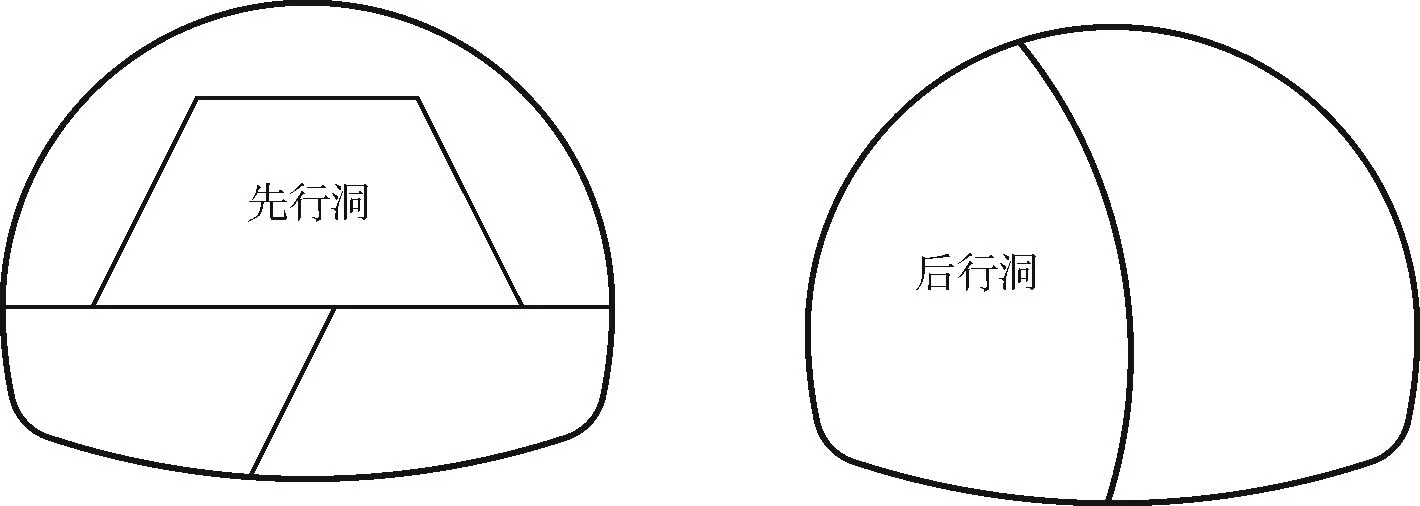

软岩小净距偏压隧道合理开挖顺序对隧道围岩稳定和支护措施选择有很大的影响。后开挖埋深较浅一侧对偏压边坡围岩具有卸荷作用,导致埋深较深一侧的既有隧洞出现较大位移以及承受偏压围岩压力;而先开挖埋深较浅一侧可提前释放偏压侧压力,减少埋深较深一侧后期偏压力及变形。因此,先开挖浅埋侧隧道优于先开挖深埋侧隧道。偏压侧偏压力卸荷情况与先行洞及后行洞间距及开挖时间差有关,设计中先行洞与后行洞掌子面错开距离应大于30m,先行洞采用常规台阶法施工,后行采用CD施工(根据现场软弱围岩监控量测数据进行动态管理);初期支护应及时跟进并封闭或落底,保证围岩、中岩墙、支护处于有利受力状态;后行洞的初期支护(落底成环后的)应超前先行洞二次衬砌15m;为减轻后行洞开挖爆破对先行洞二次衬砌的影响,先行洞二次衬砌应落后于后行洞掌子面30m以上,并满足围岩的稳定条件。隧道爆破应进行专门设计,并进行试爆,测定震动值,严格控制爆破震动。施工时应重点控制爆破对中岩墙的危害。相邻爆破分段起爆间隔时间应不小于100ms(图5)。

图5 施工工法

2.2.3 大变形侵限处理技术

2.2.3.1 强化初期支护以及钢架封闭成环

(1)灵活调整系统锚杆布置方式:加强掌子面管理,分析岩层走向、倾向与隧道轴线关系,调整锚杆、小导管布置方式,即垂直或大角度相交于岩层;在顺层侧加强锚杆布置数量;根据侵限位置采用长短锚杆结合方式,加固围岩体。

(2)加强锁脚锚杆:增长锁脚锚杆及增加锁脚锚杆数量,锁脚锚杆调整为锁脚小导管,减少初期支护沉降。

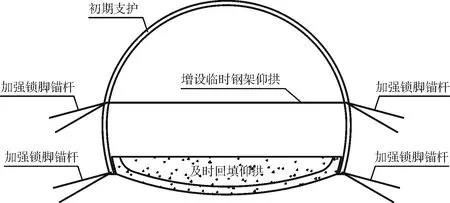

(3)设置临时仰拱,初支及时封闭成环:上台阶开挖后在上台阶仰拱处设置临时钢架横支撑,形成临时仰拱,封闭成环;下台阶开挖并施作初期支护后,加强锁脚锚杆。变形较大时,及时浇筑仰拱及回填仰拱,作为反压回填及横向混凝土支撑,约束初期支护钢架内侧位移(图6)。

图6 加强锁脚锚杆及临时仰拱

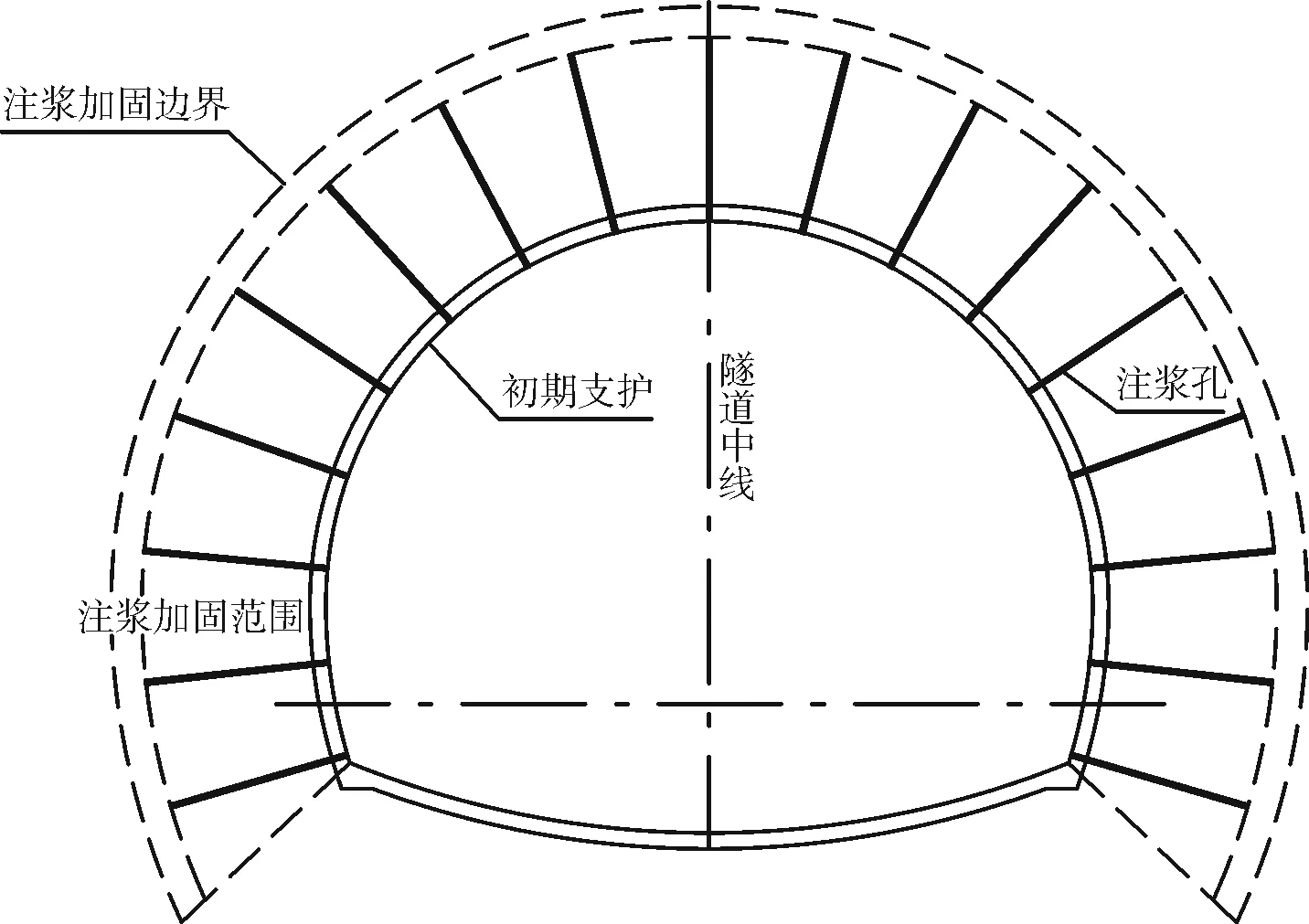

2.2.3.2 围岩注浆加固

注浆加固,对于水量丰富地段,应事先采取预注浆方式进行封闭,以求达到增大围岩抗力系数的目的。周边注浆有效加固范围为隧道开挖轮廓线外3.5m,注浆孔孔口环向间距150cm,纵向间距150cm,梅花型布置,注浆孔孔径φ46mm,孔口设50cm长φ48×5mm热轧无缝钢管作为孔口管,注浆孔与隧道轴线呈90 °(拱顶若钻孔困难,可调整为60 °),孔深300cm。注浆材料以堵水为主时采用水泥-水玻璃双液浆,C∶S=1∶(0.4~0.6)(体积比),水泥浆水灰比0.8∶1~1∶1,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,水玻璃模数2.8,水玻璃浓度35 °Be’;以加固围岩为主时采用纯水泥浆(图7)。

图7 注浆加固围岩

2.2.3.3 加强监控量测,实施动态支护及结构设计管理

施工中动态管理,加强监控量测,对沉降、围岩内位移、初期支护与二次衬砌之间围岩压力及钢筋应力进行测试,根据监控量测数据采取相应的施工措施。在开挖过程中做好动态信息收集,根据监控量测单位提供的实时信息指导施工,及时调整支护参数,以确保岩体的稳定以及支护结构的安全。参考现场实际情况以及调研资料等[3][6],结合该项目情况,实施动态支护及结构设计管理,如下:

(1)最大侵限尺寸d<10cm的:按原设计施工。

(2)最大侵限尺寸10cm≤d<15cm的:适当加强初期支护强度,加强钢架型号及钢架间距。

(3)最大侵限尺寸15cm≤d<25cm的:加强初期支护强度,加强钢架型号及钢架间距;加强锁脚锚杆及上下台阶处增加一道横向临时钢支撑(上台阶封闭成环);扩大拱脚钢板;二次衬砌结构加强(加厚二次衬砌厚度、混凝土强度以及钢筋等措施)。

(4)最大侵限尺寸d≥25cm的:在以上加固措施基础上,增加预留变形量;施工工法调整为CD法;围岩注浆加固;进一步加强初期支护及二次衬砌设计参数,初期支护仰拱全封闭;二次衬砌紧跟。

(5)以上支护参数供参考,具体工程应根据监测数据进行结构计算。

2.2.3.4 换拱处理

K70+902~K70+917急剧性变形达到了约80cm,初期支护严重侵限,采取换拱处理。

(1)施作临时钢支撑时拱脚处虚碴需清理干净,同时拱脚采用槽钢托梁防止因拱脚泡水产生不均匀下沉而失去支撑作用。

(2)由于圆木沟隧道存在反坡排水情况,对于地下水应及时排除,避免地下水浸泡基础软化,引起沉降变形。

(3)换拱过程中设置临时环向钢架加强初支,确保换拱安全;拆换钢拱架时应自上而下逐榀更换。

(4)换拱采用微震爆破拆除初期支护[7],采用微震爆破换拱时要采用辅助工法和减震防护措施。

3 结束语

(1)对于软弱围岩下偏压小净距隧道施工,优先开挖埋深较浅具有卸荷作用,具有提前释放内侧较深洞室围岩偏压力及变形位移,优于先开挖埋深较大侧。

(2)施工严格遵守“短进尺,弱爆破,快封闭,勤量测,紧二衬,强支护”,特别是快速封闭初期支护对控制沉降变形尤其重要。具体方法为:

①掌子面(围岩)稳定较好情况:在隧道掌子面具有较好自稳能力下,建议采用“短进尺、弱爆破、全断面,快封闭”的施工原则,不建议采用上下台阶法等施工(二次开挖急剧加大了沉降)。

②掌子面(围岩)稳定性差情况:在隧道掌子面自稳能力较差情况下,建议采用“快封闭,强支护”的原则,可上下台阶法但需要在上下台阶处增加临时仰拱封闭,或者根据地质情况采用CRD等小断面施工,且步步封闭成环的施工方法。

③其他措施:在施工过程中结合地质情况等,配合超前管棚、超前小导管、掌子面锚杆、加强锁脚锚杆、掌子面喷混凝土、注浆等措施。

④及时二次衬砌:施工过程中加强监控量测,实施动态支护及结构设计管理系统。

(3)在后期监测二次衬砌内力数据显示,隧道拱顶围岩压力小,两侧内力大,建议后期加强拱顶二次衬砌、初期支护及围岩之间空隙注浆。

(4)初期支护与围岩形成有效粘聚力异常重要(初期支护与围岩形成有效整体),可以通过增加锁脚锚杆数量,或者周边围岩注浆加强围岩地层参数进行加强。

(5)设计中围岩变形速率<0.2mm/d时,施作二衬承担残余荷载,但是部分变形较大情况应及时实作加强的二次衬砌,同时考虑炭质板岩后期蠕变长期存在,其他地段二次衬砌结构亦进行加强。