谈统编本教材运用之“度”

2020-07-09谢婷婷

谢婷婷

2019年9月,对统编本教材的研究成了小语界的热点。新的教材,新的尝试,有关这一主题的教学研讨如雨后春笋般林立。然而,笔者认为追“新”可为,不应失“度”。找到新旧教材之间的区别和联系,充分解读统编本教材的特质,这是第一步;依托统编本教材,明晰方向,合理创新乃为第二步。

仔细研读统编本教材,可以发现一方面教材很重视立德树人,关注学生精神世界的成长;另一方面也重视语文素养,关注学生语文实践的落实。在教学中,只有把握教材主旨,才能正确落实教学变革。而设计教学,应审之有“度”。“度”在哲学释义上是质和量的统一。当突破关节点时,事物的质就要发生变化。笔者结合统编本教材的课堂实例,梳理了五个方面的运用之“度”,努力践行“小切口,新变化”式的统编本教材教学探索。

一、改变“角度”,让老课文焕发光彩

统编本教材与人教版教材相比,在课文序列上作了调整,有些课文出现的年级变了。如《草原》一文,就从五年级下册挪到了六年级上册,当学生再接触“草原”时,教师还要带着学生亦步亦趋地走入文本吗?于是,教师改变了教学角度,设计活动情境,让学生为远方的客人介绍美丽的内蒙草原,于是,学生由被动的学习者化身为主动的讲解员,他们研读文本,用思维导图的形式梳理课文,明确了介绍的顺序,又从最能体现草原“景美”与“情美”的语句中,积累了丰富的语言。学生以小组合作的形式,讲解草原风光,无疑是对课文的重温。在这样的活动中学习,学生既学得有滋有味,也学得颇有收获。此外,在教学六年级上册《开国大典》一文时,也可以将课文切换到与生活视角重合的位置,课上可以先结合课后练习,厘清开国大典的过程,感受人们激动、自豪的心情。然后,教师采用分组的形式让学生研读描写某一场景的段落,如“会场情景”“典礼盛况”“阅兵式”等,组员进行角色扮演,如现场记者、到会工农代表、部队官兵等不同身份,还原现场情形,又通过现场采访等形式,从不同人物视角播报了开国大典的盛大场景。在这个过程中,学生学习课文的兴趣大大增强,从语言内化走向表达应用,使课堂生机勃勃。这节课契合了语文学习与生活外延相联系的教学理念,让学生在经历中学习,更在学习中收获。

二、延伸“长度”,让薄课文变得丰盈

“薄课文”指的是篇幅特别简短或内容较为简单的课文。课文只是学习的素材,当课文内容不足以满足学生的学习需求时,教师应适当延伸课文“长度”,让学习内容变得丰盈。比如六年级上册《京剧趣谈》一文,作者用少量文字对“马鞭”和“亮相”作了描述,使学生初步感知到京剧道具有虚、实相生的特点,而京剧动作则常常能体现动、静结合,充分显示了中国美学。但京剧艺术博大精深,单从一篇小品文是很难真切体会的,因此,教师可以结合本单元的《语文园地》,指导学生欣赏京剧的名家选段,阅读大量有关京剧的文字材料,如京剧历史、京剧脸谱、京剧的人物角色等,并在班级内进行交流。这样,学生既可以完成《语文园地》中的学习任务,理解“粉墨登场、跑龙套”等专业术语的意思,提升筛选和整合信息的能力,又能真正感受京剧的艺术特点和美学原理,获得传统文化的熏陶。

三、设置“坡度”,让难课文水到通渠

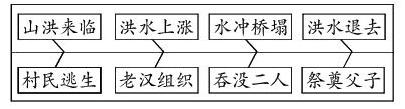

歌德说:“内容人人看得见,涵义只有有心人得之,而形式对于大多数人是一个秘密。”有关语言表现形式的特点,往往是教学中的难点。如教学六年级上册《桥》一课,如何让学生体会环境渲染及设置悬念这两种微小说表现手法呢?教师可以在上课时借助课堂作业本上“情节图填写”这道题目,为教学设计“坡度”,使学生顺着坡登顶。教师先让学生完成作业本填写,如下图:

接着引导学生发现情节图的特点,上面一排都是环境描写,下面一排都是人物描写,继而引发学生思考:作者在这篇微型小说中为什么花费了很多笔墨来描写洪水形势?学生结合情节图及课文具体语言,体会到环境描写所渲染的紧张气氛,并感受到人物命运的暗示。此后,教師再利用四幅情节图,请学生通过摆放情节图的高低起伏来表现自己随着情节深入而产生的内心感受。在学生摆放词卡的过程中,教师发现几乎每个人都将“洪水退去,祭奠父子”摆在了最高处,问其原因,学生总结出是因为前面的情节设置了悬念,结尾处突然呈现意想不到的结局,令人感到心灵震荡,这就使得本篇小说的重要特点在学生“摆一摆,想一想”的过程中自然揭示,这样的“坡度”设计,令课文的难点教学不攻自破。

四、挖掘“深度”,让经典文散发魅力

有教师认为教学经典美文时,学生往往受年龄、阅历等方面的制约,从而趋于表面化的感知,把经典课文学“浅”了。其实,最有深度的学习,应该是学生自主深入的思考。那么,“联系—运用”一定比“灌输—接受”有效得多。如在教学六年级上册《在柏林》一课时,教师在开篇采用了引导学生观察六张战争照片的方式导入,其中五张照片表现的是战争的宏大场面,一张是通过怀抱洋娃娃而哭泣的女孩和装上假肢行走的男孩来体现战争的照片。上课伊始,教师让学生猜哪幅照片获国际摄影大奖时,学生猜得五花八门,大家更多地是从战争场面宏大的视角去猜想获奖照片。而当他们学了课文,随着教师的巧妙引导,理解了作者选材“以小见大”、情节处理“以奇制胜”以及留白处“以少胜多”的写作匠心时,再回头看那六张照片,学生一下子发现了视角独特的那张照片,原来表现战争也可以“以小见大”,更深入人心。教师引导学生为获奖照片创编颁奖词时,学生不自觉地结合课堂中学到的小说特点,点评了照片。如一位学生这样说道:“这张照片以小见大,通过孩童的哭泣、残缺的身体,无声地控诉了战争的残忍。”在教学宗璞的《丁香结》时,学生对结尾处理解总有困难。“结,是解不完的;人生中的问题也是解不完的,不然,岂不太平淡无味了吗?”解读这句话,学生很容易照本宣科。于是,教师布置了这样一项作业:“请同学们设计一种情境,用上课文结尾的这段话去安慰或劝说某个需要帮助的人。”结果,学生完成了一次迁移运用型“深度”学习,用宗璞的这句有深度的话劝慰了高考失利的表姐、生了重病的爷爷……在语文文字的情境运用下,也加深了对文字本身的理解。

五、提升“温度”,让古诗文充满朝气

统编本教材很重视传统文化熏陶,重视古诗文教学。古诗文与学生的生活有年代差距,怎样提升“温度”,激发学生学习古诗文的热情呢?教师可以设计一次勾连性学习。如教学六年级上册《古诗词三首》后,结合“月”的意象,可以布置学生学唱《水调歌头》或仿写《西江月·夜行黄沙道中》。平时语文学习最怕读读背背的学生,很快记住了《水调歌头》的词,录制了歌曲演唱,在中秋节的晚上发给教师欣赏,并送来中秋祝福语“但愿人长久,千里共婵娟”;平时喜欢舞文弄墨的学生兴致勃勃地研究了诗词,将“诗词”与“现代生活”融合在了一起。有位学生在运河边赏月,边走边想,仿出一首好词:“月华初上运河东/江枫渔火冰轮动/但见银蟾吞雾霭/只教清影转梧桐。”

语文教学是一个“知行合一”的过程,关注学生语文素养的发展,始终要以语言学习和运用为基础。但语言文字的学习并不是机械的积累,教师应该在情态、动态环境下,指导学生运用丰富的资源,主动实践,自主建构,让学习步步深入。教材的改变,为一线教师带来了很多研究的契机,但只有了解学情,潜心钻研,把握尺度,才能使教学改革真正成功。

(作者单位:浙江杭州市青蓝小学)

责任编辑 刘 妍