新型冠状病毒肺炎与非典型性肺炎诊疗方案中中药复方用药特点对比分析

2020-07-09贺柏翔程虹邵会涵刘明玥覃佩玲郭然张子龙

贺柏翔,程虹,邵会涵,刘明玥,覃佩玲,郭然,张子龙*

1.北京中医药大学 中医学院,北京 102488;2.北京中医药大学 中药学院,北京 102488;3.北京中医药大学 针灸与推拿学院,北京 102488

新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎,COVID-19)2019年12月底在武汉被发现,随后在全国爆发,成为中华人民共和国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件。在这场抗击疫情的战役中,中医药在疾病防控中发挥着重要的作用,防止轻症转重症的效果更是有目共睹。回顾我国抗击疫情的历史,笔者发现传染性非典型性肺炎(简称非典,SARS)与COVID-19关系非常密切,如两者感染原均为冠状病毒,亲缘关系接近,症状表现上均以发热为主,并伴有肌肉疼痛、咳嗽、胃肠道腹泻等症状[1-2]。目前,虽然已有学者对COVID-19临床中的复方用药进行过数据挖掘,但尚未见到两者用药规律的对比研究[3]。因此本研究以《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)》和《传染性非典型肺炎(SARS)诊疗方案(2004版)》为依据,对中医药诊疗方案中高频用药、药物性味归经、药效频次进行统计,从辨证论治和现代药理等方面对两者进行对比分析,以期为诊疗COVID-19与未来可能面对的感染性肺炎提供临床参考依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

国家卫生健康委员会颁布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》(以下简称COVID-19诊疗方案)和《传染性非典型肺炎(SARS)诊疗方案(2004版)》(以下简称SARS诊疗方案)中的中药复方(包括协定处方、中成药、中药注射剂)。

1.2 药名规范

中药名称参考2015年版《中华人民共和国药典》标准名称。如“藿香”规范为“广藿香”,“杏仁”规范为“苦杏仁”,“银花”规范为“金银花”,“山萸肉”规范为“山茱萸”等。中药方剂中有个别中药名称带有炮制方法的采用标准中药名称,如“炒杏仁”规范为“苦杏仁”,“炮附子”规范为“附子”等。

1.3 统计学处理

先分别提取两版诊疗方案中所使用的中药,再从用药频次、药物性味与归经、药物功效频次这三方面进行归纳总结。单味药频次统计方面,SARS诊疗方案中主方用药和所附随症加减用药按照2∶1的权重统计,既突出主方核心地位,又较好地兼顾诊疗方案与临床实际的一致性[4]。药物的四气、五味、归经统计参考2015年版《中华人民共和国药典》,药典未收载药物参考《中药大辞典》和《中华本草》,药物功效统计参考《临床中药学》,最后使用Microsoft Excel进行制表与统计学分析。

2 结果

2.1 用药频次分析

在COVID-19诊疗方案中,共统计得到中药复方22个,合计103味中药,使用频次≥4的有22味中药,其中甘草的使用频次最高;在SARS诊疗方案中,共统计得到中药复方28个,合计中药133味,使用频次≥4的有28味中药,其中黄芩的使用频次最高,见表1。

表1 COVID-19和SARS诊疗方案中前22味高频中药统计对比

2.2 药物性味与归经分析

2.2.1四气 药物的四气分为热、大热、温、微温、平、凉、寒及大寒9个类别,统计结果显示COVID-19诊疗方案的药物四气频次前3位分别为温性34次、寒性25次、微寒14次;SARS诊疗方案的药物四气频次前3位分别为寒性33次,温31次、微温22次,见图1。

图1 COVID-19、SARS诊疗方案药物四气对比

2.2.2五味 药物的五味分为苦、微苦、酸、淡、辛、涩、咸、甘与微甘9个类别,统计结果显示COVID-19诊疗方案的药物五味频次前3位分别为辛51次、苦48次、甘36次;SARS诊疗方案的药物五味频次前3位分别为辛55次、苦52次、甘52次,见图2。

图2 COVID-19、SARS诊疗方案药物五味对比

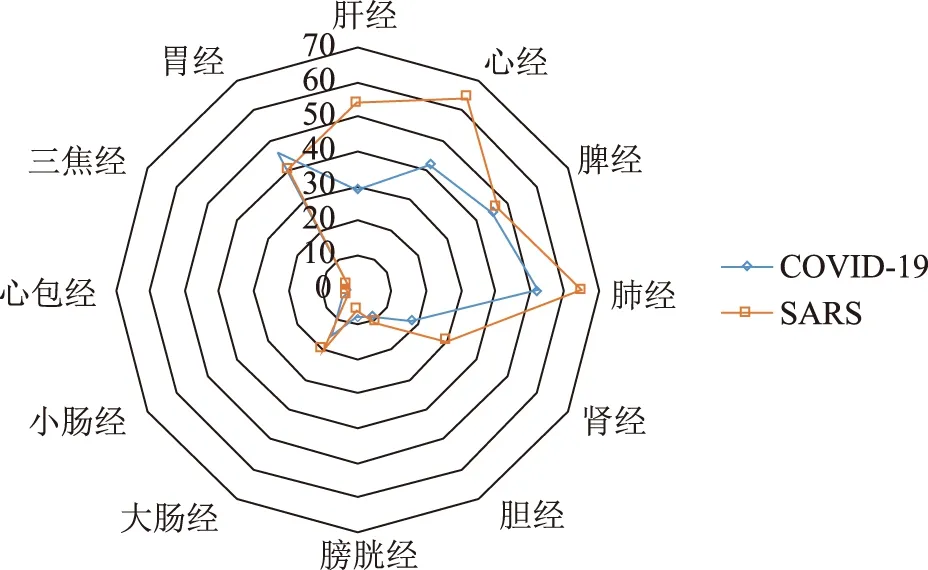

2.2.3归经 药物归经根据十二脏腑经络进行分类,统计结果显示COVID-19诊疗方案的药物归经前5位分别为肺经52次、胃经46次、脾经45次、心经42次、肝经29次;SARS诊疗方案的药物归经前5位分别为肺经65次、心经64次、肝经54次、脾经47次、胃经40次,见图3。

图3 COVID-19、SARS诊疗方案药物归经对比

2.3 药物功效归类分析

统计结果显示,COVID-19诊疗方案的药物功效频次≥4的中药有10类,依次为清热药23次、补虚药14次、解表药11次、理气药7次、化湿药6次、活血化瘀药6次、利水渗湿药6次、止咳平喘药4次、温里药4次、开窍药4次;SARS诊疗方案中药物功效频次≥4的中药有14类,分别为清热药32次、补虚药15次、活血化瘀药11次、安神药9次、解表药8次、化痰药7次、化湿药6次、理气药6次、利水渗湿药5次、泻下药4次、止咳平喘药4次、止血药4次、收涩药4次、开窍药4次,其中两者共有9类中药重合,见图4。

图4 COVID-19、SARS诊疗方案药物功效频次对比

3 讨论

SARS和COVID-19以其起病急骤、传变较快、传染性强的特点,应属于中医“瘟疫”的范畴,如《素问·刺法论》中记载:“五疫之至,皆相染疫,无问大小,病状相似”[5];北宋《伤寒总病论》中记载:“天行之病,大则流毒天下,次则一方”[6];明朝《瘟疫论·原病》中记载:“此气之来,无论老少强弱,触之者即病”[7]。两者在具体的病名上,中医界尚无统一论断,如邓铁涛[8]认为SARS本病湿热蕴毒,阻遏中上二焦,并易耗气夹瘀,应属于春温病伏湿之证;张伯礼[9]从病位、病性着眼,结合古代经典,将SARS归纳为“肺痹疫”;仝小林等[10]从武汉年末反常的气候出发,认为COVID-19属于“寒湿疫”;王玉光等[11]以四诊信息为依据,审证求因,将SARS归结为“湿毒疫”。尽管病名上存在差异,但学者对于核心病机,治则治法的把握及疾病传变与分期的认识上具有一定的一致性。如张春红等[12]将SARS的主要病机归纳为“热、毒、瘀、湿、虚”五大类的观点与张伯礼等[13]对于COVID-19病机的观点相同;相关研究[14-15]将SARS分为早期、中期、极期、恢复期的思路与COVID-19诊疗方案中分期的思路不谋而合。而病机与治则治法的一致性直接反映在治疗手段上,具体表现为复方用药的相似性。

统计显示,在COVID-19和SARS诊疗方案中,用药频次>6的药物均超过半数具备清热功效。这与两者在发病过程中均以发热为主要症状的情况相一致[1-2]。其中,用药频次前3位的药材分别为甘草、广藿香、麻黄(针对COVID-19)和黄芩、甘草、金银花(针对SARS)。

黄芩,《本草经解要》中记载:“黄芩,气平,味苦,无毒,主诸热……禀天秋凉之金气,入手太阴肺经”,具有清热燥湿、泻火解毒之功效[16]。研究显示,黄芩的有效成分黄芩苷具备广谱抗菌,抗病毒的活性,能良好的抑制多种真菌、细菌与病毒[17-18],詹铀超等[19]研究表明,黄芩苷抑制呼吸道合胞病毒(RSV)的机制可能与通过诱生中间丝蛋白(IFB)相关的蛋白通路,进而提高IFN-α及IFN-β的表达量相关。金银花,《雷公炮制药性解》中记载:“金银花,入肺经,主热毒血痢,消痈散肿”[20]。它既能清热解毒,又可清宣疏散,为外感风热、温热病初起之常用药。清代医家吴鞠通以金银花为君药,组建了著名方剂银翘散,认为其有“轻以去实”之能、“纯从外走”之意、“散热解毒”之功,并可“芳香辟秽”,兼顾温病多夹湿的特点[21]。药理研究显示,金银花具备良好的抗炎解热,抗氧化的功效,对多种细菌和病毒有抑制作用能够增强人体的免疫能力[22]。广藿香,南北朝《名医别录》中记载:“藿香(广藿香)微温,疗风水毒肿,去恶气,止霍乱心痛”[23]。它具有化湿和胃之功,被广泛应用于湿温证的治疗。现代研究表明,广藿香除了有抗击病原微生物的作用以外,还能够对胃肠道起到很好的保护作用[24]。谢肄聪等[25]进一步指出,广藿香对于肠屏障的保护是多方位的,既能起到对机械屏障(如组织形态、结构)的保护,又能加强免疫屏障作用,抑制细胞因子释放,还可以稳定肠上皮细胞。对于病位以肺为主,累及胃肠的COVID-19而言,无疑更应引起重视[26]。麻黄,辛、苦、温,缪希雍[27]《神农本草经疏》言其:“禀天地清阳刚烈之气。”能发汗解表,开宣肺气,又兼止咳平喘之功。崔斌等[28]研究发现射干麻黄汤可以从抑制气道炎症、改善气道重塑、调节Th1/Th2平衡3个方面保护上呼吸道。上述中药的应用,立足于清热燥湿、泻火解毒、清宣开肺、芳香化湿,与2种疾病均以“热、毒、湿”为主要病机的认识相符。此外,除去调和诸药的甘草,可以看出治疗SARS的高频药更偏于清热解毒,治疗COVID-19的高频药更偏于化湿宣肺,这可能与相对COVID-19轻症病人比例较大[1],SARS轻症感染者更少,且起病更加迅急,持续高热现象更加明显的原因有关[2]。

从前述各图表上直观来看,SARS和COVID-19的复方用药在四气五味和归经功效上有较高的契合度。具体来说,药物四气均以寒、温频次最高,药物五味均以辛、苦、甘频次最高。辛能散、能行,苦能燥、能泄,两者搭配,既可以燥湿化湿,以祛除湿邪,又能够行气达表,调畅被湿邪阻遏的气机;甘能和、能缓、能补,辛甘化阳,最宜治疗寒湿侵袭阳位所导致的正气损耗;甘寒养阴,既能够缓解因热扰心神所致的心烦不宁,又能充养阴精,治疗热病耗伤导致的阴液亏虚。药物归经统计结果显示,SARS和COVID-19用药归肺经、脾经、胃经的频次高且占比大致相同,与两者病程中均存在发热、咳嗽、腹泻和乏力的症状表现相符。其中,SARS的用药归于心经和肝经比例明显高于COVID-19,可能与当时医家在同SARS斗争的过程中总结出的热入心营、心肺气虚、心神失养、肝郁气滞、肝肾阴亏、热瘀阻络等和心、肝脏器密切联系的证候相关[29];而现有文献已表明新型冠状病毒(2019-nCoV或SARS-CoV-2)会引起明显的肝脏损伤[30]侧面说明了SARS诊疗方案具有一定的参考价值。在药物功效统计上,COVID-19与SARS均大量应用了清热、补虚、解表、理气、化湿类的药物,与两者“热、毒、瘀、虚、湿”的病机相合[12-13]。不同的是,SARS在活血化瘀、化痰、安神药的使用频次上更大。安神药如朱砂、琥珀、龙骨等可以治疗热病引起的心烦与不寐。化痰药可以化痰开窍,多能止咳平喘,被广泛用于治疗疫毒病中肺脏受累引起的咳嗽、咳痰、喘息等症状[31]。活血化瘀更是被当时的诸多医家视为SARS的重要治法。仝小林[32]根据SARS病热毒深重入血,毒瘀互结,重点损肺,旁及心、肝、肾的特点,认为应将活血化瘀法贯彻治疗始终;张春红等[12]从临床实践出发,发现SARS患者在接受了含丹参酚酸B的复方丹参注射液或以单味丹参为主药的方剂的治疗后,胸闷憋气症状有所缓解,特别是对于伴有其他基础疾病,如冠心病、糖尿病、高血压等的患者治疗效果更加突出,并强调了SARS疾病早期使用活血化瘀药干预的积极作用。SARS灵活运用活血化瘀、化痰、安神药的用药思想,可以为COVID-19调整诊疗方案的确定提供新的方向。

4 结论

综上所述,本研究通过对SARS与COVID-19两版诊疗方案的数据挖掘,分析两者复方用药中中药的频次、性味归经以及药物功效分布的规律,在一定程度上反映了不同时代的医家对于2种相似疫病的认识。通过合并比较两者数据的异同并结合文献发现:与COVID-19相比,SARS用药偏寒凉,且从肝经,心经论治的比例更大,更为重视活血化瘀药、化痰药、安神药的运用。这些前辈医家的经验,可以在COVID-19临床实践的基础上灵活选用,并为未来可能面对的感染性肺炎的诊治提供参考。