岷山、邛崃山山系大熊猫栖息地生态安全综合评价

2020-07-07马玉骁邹书珍

康 迪,马玉骁,邹书珍

西南野生动植物资源保护教育部重点实验室/西华师范大学生命科学学院,四川南充637009

大熊猫Ailuropoda melanoleuca(David)是中国特有的珍稀濒危兽类,其生境研究一直都是大熊猫保护生态学中的热点(张泽钧和胡锦矗,2000)。栖息地是物种存在的基础,栖息地的保护往往比对物种个体的保护更加重要(李军锋等,2005)。因此,要更好地保护大熊猫种群的生存和发展,就必须了解大熊猫栖息地的生态特征。其中栖息地的生态安全性就是反映栖息地质量的重要的指标之一(田金强等,2019)。

早期的大熊猫栖息地的生态安全研究多依赖定性分析(欧阳志云等,2000;肖燚等,2004),例如欧阳志云等(2000)在21世纪初根据单一生境因子适宜范围的叠加,把四川卧龙保护区大熊猫栖息地定性的划分为最适宜、适宜、次适宜和不适宜四大类,为之后的生态安全研究提供了参考。近年来,地理信息技术的长足发展让大尺度定量化研究成为可能。李军锋等(2005)也曾对秦岭地区大熊猫栖息地进行过质量评价,得出宏观的秦岭地区大熊猫栖息地的整体质量报告;张广文等(2006)还利用景观生态学原理对大相岭山系大熊猫栖息地安全性做过评价,对其研究地区内的大熊猫栖息地适宜度进行了等级划分;此外,黎运喜等(2016)在近几年利用MaxEnt模型对二郎山廊道大熊猫栖息地安全性也进行过研究,结果表明适宜栖息地和最适宜栖息地面积总共仅占研究区域面积的11.70%,整体安全性较低,建议在该廊道开展栖息地的人工修复。前人的这些研究为大熊猫栖息地的保护工作提供了重要的科学依据,然而前人研究大多只是针对单个山系或者是自然保护区,仅能反映局部存在的生境安全问题,缺乏对川西大熊猫栖息地大尺度、区域性的生态安全评价与指导。而这些生态评价与指导对于保护重点的确定和政策的制定却是非常必要的(张瑞海等,2019)。此外,随着保护和干扰的交互作用,大熊猫栖息地生境是不断变化的,旧时的研究已经不能反映当前的栖息地状况,因此需要以新的数据进行更加系统化的分析。

综上所述,本研究对岷山山系和邛崃山系的各主要市、区、县最新的数据进行了收集。结合四川省第四次大熊猫调查的结果,选取了影响大熊猫栖息地的社会、地理、生物三大因素,确定了12个子评价指标。采用层次分析和主成分分析相结合的方法确定因子权重,降低了单纯专家打分主观性过高的缺陷。最后,通过构建综合评价模型对所研究区域的生态安全进行了评价。该研究能够为大熊猫栖息地的保护工作提供科学依据,为野生大熊猫生态廊道的建设、圈养大熊猫放归地点选择等工作提供支撑,为该地的生态经济协调发展的科学决策提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

岷山为自甘肃省西南部延伸至四川省北部的强烈隆升的褶皱山地,山势北段为西北向南段转为东北向,山脊海拔4000~4500 m。邛崃山位于横断山脉最东缘,山脊海拔4000 m左右,大致呈南北走向,坡度东陡西缓。岷山、邛崃山山区气候变化大,昼夜温差大,是中亚热带季风气候向大陆性高原气候过渡地区。研究区域境内森林覆盖率高,种质资源丰富,是我国大熊猫、金丝猴等多种濒危保护物种的栖息地。该地区的亚高山冷杉、云杉林带,林下丛生箭竹,食物和水源补给以及隐蔽条件较好,为大熊猫的栖息提供了理想的生境条件。该地区大熊猫生境面积占全国总大熊猫生境的67%,大熊猫种群数量占全国的70%以上(申国珍等,2002)。

1.2 评价指标

1.2.1 评价指标体系与评价模型 本文的评价指标选取了影响大熊猫栖息地生态安全的三大因素:社会因素、地理因素、生物因素。并对其进行细化,选择了其中的12个最具代表性的指标:国内生产总值(gross domestic product,GDP)、常住人口、城镇户口、公路总里程、海拔、净高度差、年均温、年降雨量、林地面积、森林覆盖率、取食竹统计、野生大熊猫数量构成评价指标体系(表1)。其中,社会因素即人类社会发展侵占动物生境所导致的栖息地安全性降低,这里使用GDP、常驻人口和城镇化户口表示,这3个指标数据容易获取,并且最能体现保护区人类社会的扩张速度;其次,大熊猫对其生境的主观选择有一定的地理条件要求,喜欢栖息在一定海拔高度且气候适宜的山地之中,故选取了海拔、净高度差、降雨量和年均温作为地理因素的评价指标;在生物因素方面,大熊猫为食性特化为食竹的林栖动物,因此取食竹面积、森林状况以及大熊猫种群数量本身,最能体现其栖息地生境是否安全。社会、地理、生物因素是相互作用的,因此,需要构建综合模型才能准确评价。

1.2.2 数据来源 大熊猫数量、取食竹面积统计及森林覆盖度等数据来源于四川省第四次大熊猫调查报告;GDP、常住人口、城镇户口、公路总路程、林地面积、年均温、降雨量等数据来源于四川省各市、县、区2016年统计年鉴。

1.3 评价方法

系统工程理论中的层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)是一种较好的权重确定方法,该方法能充分考虑专家主观意见,保证结果的正确性,且两两比较、即时一致性检验的打分方式又能避免直接打分所造成的主观性过强的缺陷(李军锋,2005;满卫东,2017)。它是把复杂问题中的各因素划分成相关联的有序层次,使之条理化的多目标、多准则的决策方法,是一种定量分析与定性分析相结合的有效方法。

AHP结合PCA进行综合评价的步骤如下:

(1)制作专家打分调查问卷表,由5名具有博士学历的同行专家独立进行打分。打分过程中,要求专家两两比较各因素的相对重要性,并依据两两相对重要性比值打分,比较打分过程中不考虑指标影响的方向(即正负),只考虑相对重要性,在打分完成后再由专家投票给出指标影响的方向λ(1或-1),这种方法降低了对因子分别评分的主观性。

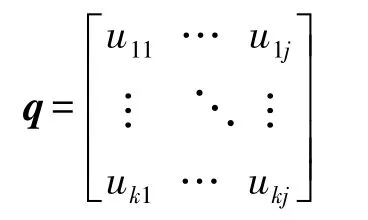

(2)构造判断矩阵。 以A表示目标,uk、uj(k,j=1,2,…,v)表示因素,v∈(1,11) 。ukj表示uk对uj的相对重要性数值。并由ukj组成A-u判断矩阵q。

(3)计算权重。计算方法如下:

将向量w=(w1,w2,w3,…,wk)归一化处理得到各指标的权重Wk。计算如下式:

权重W仅表示因子的相对重要性,判断因子影响的正负需要结合专家投票结果进行。

(4)计算重要性排序。根据判断矩阵,求出特征向量AW及其最大特征根λmax。方程如下:

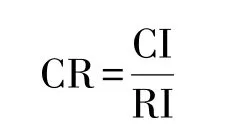

(5)一致性检验。以上得到的权重分配是否合理,还需要对判断矩阵进行一致性检验。检验使用公式:

式中,CR为判断矩阵的随机一致性比率;CI为判断矩阵的一般一致性指标。它由下式给出:

RI为判断矩阵的平均随机一致性指标,1~9阶的判断矩阵的 RI值分别为 0、0、0.52、0.89、1.12、1.26、1.36、1.41、1.46。 当判断矩阵q的 CR<0.1 或λmax=n、CI=0时,认为q具有满意的一致性,否则需调整q中的元素以使其具有满意的一致性。

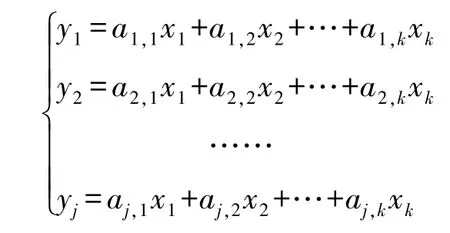

(6)主成分分析。为改善AHP基于专家决策主观性较强的缺陷,并体现具体研究所用数据的客观规律,使用基于主成分分析法(principal component analysis,PCA)对因子进行降维,如下:

降维后,yk主成分载荷大于0的前m个因子保留,其他因子在yk中舍去,以保证各主成分的不相关性。再利用AHP权重Wk求出yk(xk为归一化过后的指标观测值),如下式:

(7)生态安全综合评价模型的建立与计算。计算再以yk对应方差贡献率Fk为权,最终以每个主成分为新的因子进行加权求和得出生态安全综合评价指数S。此处应该注意的是,将所有主成分按照方差贡献率从大到小排序,前t个主成分累积方差贡献率若大于85%则研究最终纳入1~t主成分进行计算。由于本研究以县区为单位,因此评价结果在地理上只能展示为以各县区几何中心所集合成的散点形式。为了更加直观的展示评价结果,本研究采用克里金插值法(Kriging interpolation)将点转化为面,以达到科学、直观的目的(Kanget al.,2014)。

1.4 数据处理与制图

使用SPSS 21和Excel 2010进行数据分析;使用ArcGIS 10.0绘制插值图。

2 结果与分析

2.1 指标权重

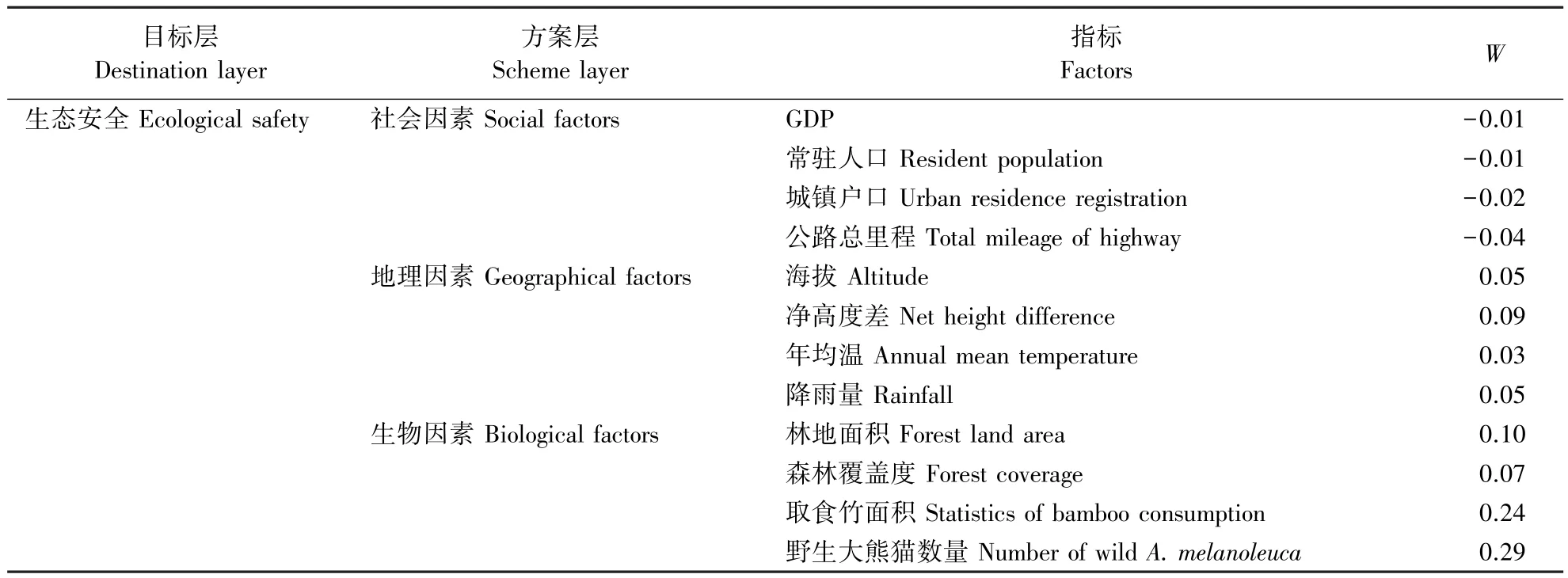

通过AHP过程和PCA过程得到各指标的权重W(表1)。其中,野生大熊猫数量、取食竹统计和林地面积生态安全指数最高,分别为0.29、0.24和0.10;公路总里程、城镇户口、常驻人口和GDP生态安全指数最低,分别为-0.04、-0.02、-0.01和-0.01。

表1 生态安全各指标权重Table 1 Weights of factors of ecological suitability evaluation

2.2 生态安全指数

研究结果表明,总体来看岷山山系的生态安全指数平均为0.12,高于邛崃山系的0.11。其中,平武县生态安全指数最高,为0.53;此外,宝兴县、川北县、松潘县、九寨沟县和天全县生态安全指数也较高,分别为 0.37、0.35、0.31、0.22 和 0.20(表 2)。这些地区处于岷山、邛崃山腹地,是大熊猫目前最主要的分布区。什邡市、洪雅县、屏山县、崇州市、绵竹市、安县、沙湾区、都江堰市、彭州市、峨眉山市和邛崃市等成都周边、人口相对密集的区域生态安全指数最低,均小于零(图1,表2)。结合指标权可知,人类活动的影响是这些地区生态安全指数的主要原因。

在大熊猫实际分布区中,彭州市、都江堰市、汶川县和茂县生态安全指数较低,分别为-0.10、-0.09、0.14、0.17,是未来岷山与邛崃山山系大熊猫栖息地生境保护的重点区域。而松潘县大部分地区和平武县核心区域生态安全指数较高,但大熊猫分布较少,为潜在大熊猫栖息地。

3 讨论

生境选择是大熊猫对环境适应的一种生存对策,栖息地生态安全性是影响大熊猫生境选择的关键因素,是种群能否维系、发展的重要影响因素(张泽钧和胡锦矗,2000)。近半个世纪以来,由于森林的破坏,以及不断增强的人类生产、生活和经济活动的影响,大熊猫栖息地破碎化严重,生态安全性降低(胡锦矗,2001;申国珍等,2002)。保护区的建立在一定程度上缓解了栖息地的退化,但保护区面积较小,并不足以满足大熊猫种群进化潜力维持的需求(Liu,2001)。因此,走出保护区之外,在更大尺度上明确保护的重点和难点,并制定对应的保护对策,是保护大熊猫栖息地的新要求(樊建霞和王刚,2012; Weiet al.,2015)。

表2 岷山、邛崃山大熊猫栖息地生态安全指数Table 2 Comprehensive evaluation index of ecological security(S)of A.melanoleuca habitat in the Qionglai and Minshan mountains

图1 岷山、邛崃山大熊猫栖息地生态安全空间格局Fig.1 Spatial pattern of the ecological security of A.melanoleuca habitat in the Qionglai and Minshan mountains

森林生境、食物安全和地理环境是大熊猫栖息地安全维持的根本保障。在本研究中,除大熊猫数量之外,取食竹面积和林地面积这2个因子的权重最高,对提高大熊猫栖息地生态安全的作用最大。这是因为大熊猫是一种山地、林栖、食竹动物(张泽钧和胡锦矗,2000),食性的单一、特化以及行为习性所决定了它们只能生存与于上层乔木有一定郁闭度的各种竹林中(张玉波,2010)。其次,因大熊猫对栖息环境有一定的选择性,喜欢活动于较湿润的亚高山地区,海拔在2000~3500 m最佳,在这一区域森林茂盛,取食竹生长良好,气温相对较为稳定且食物和水源都很丰富,故在地理因素中净高度差对栖息地生态安全的影响较大(Zhanget al.,2011)。本研究中,宝兴县、川北县、松潘县、九寨沟县和天全县山地森林较多且食竹资源丰富,因此生态安全性较高,是目前保护工作的重点所在。

人类活动的干扰是导致局域大熊猫生态安全下降的主要原因。目前保护区内的挖笋、伐木和放牧等人为活动已得到一定的遏制,但人类社会的扩张、发展例如修路及一些基础设施的建设仍然正在对大熊猫栖息地安全造成威胁(Zhanget al.,2011)。本研究结果表明,成都及其周边地区生态安全指数较低。这是因为城镇化加快极大的挤压大熊猫的生存空间,交通建设和森林采伐的共同作用,造成了大熊猫栖息地的分割和岛屿化(郭海燕,2003;Wei,2018)。此外,还有研究表明成都平原与岷山、邛崃山的过渡区域旅游业较为发达,大量往来车流也会影响大熊猫对公路两旁的生境利用(徐卫华等,2006)。笔者认为,可在已建成通车的公路两侧增加隔音、伪装设施,并针对性地对施工后受损栖息地的植被进行恢复,以及进行更加合理的城乡发展建设规划,以将人类干扰降到最低。

除了人为干扰之外,地质活动干扰也是影响大熊猫栖息地生态安全的重要因素。本研究中汶川县作为重要的大熊猫栖息地,生态安全指数却较低。其原因除人为影响因素之外,可能还与频繁的地震及次生灾害有关(谢宗强等,2008)。2008年的汶川大地震,导致了27个大熊猫保护区植被不同程度受损,8.3%大熊猫栖息地丧失,植被景观破碎化程度明显增加,生态廊道受到不同程度的破坏(王维等,2010;张晋东等,2015);且汶川地处邛崃山系向岷山山系的过度区域,地理位置特殊,该区域的大熊猫栖息地如遭到破坏将阻碍岷山、邛崃山地区大熊猫交流。因此,我们亟需对该地区进行重点的关注和治理,如在该地区建立廊道或采用适当的手段扩大大熊猫栖息地斑块(Qinget al.,2016)。

平武中部、松潘、茂县等地区生态安全指数较高,却很少有大熊猫活动,通过适当的管理、保护和放归,这些区域可成为大熊猫未来生存的潜在栖息地。而若尔盖县、小金县北部、理县西北部等区域,人为影响较弱,但大熊猫数量却很少且生态适应性不高,其主要原因为植被、气候的改变,例如森林的减少、主食竹的减少或青藏高原海拔的抬升引起的气候变化,故难以成为大熊猫的潜在栖息地(Zhanget al.,2011,2017)。