近十年PRETCO(B)级写作内容对高职学生应用文写作影响探析①

2020-07-07章素华管媛

章素华 管媛

一、 引言

始于2000 年“高等学校英语应用能力考试”(Practical English Test for Colleges,简称PRETCO),是为贯彻《高职高专教育英语课程教学基本要求》(简称《基本要求》)的培养目标,适应人才市场需求,专门为高职高专教学设计的一种全国性教学水平考试。 试题的内容60%左右都是高职高专学生必备的应用性知识(如接听电话,求职信、投诉信和业务函件等),分为A、B 两级,很多高职院校都把B 级考试作为检验英语教学成效的标准。 文章从分析近十年PRETCO(B)级写作内容入手,探析高职英语写作教学的特点和培养途径,实现“以实用为主、以应用为目的”的教学目标,加强学生职业英语能力的培养。

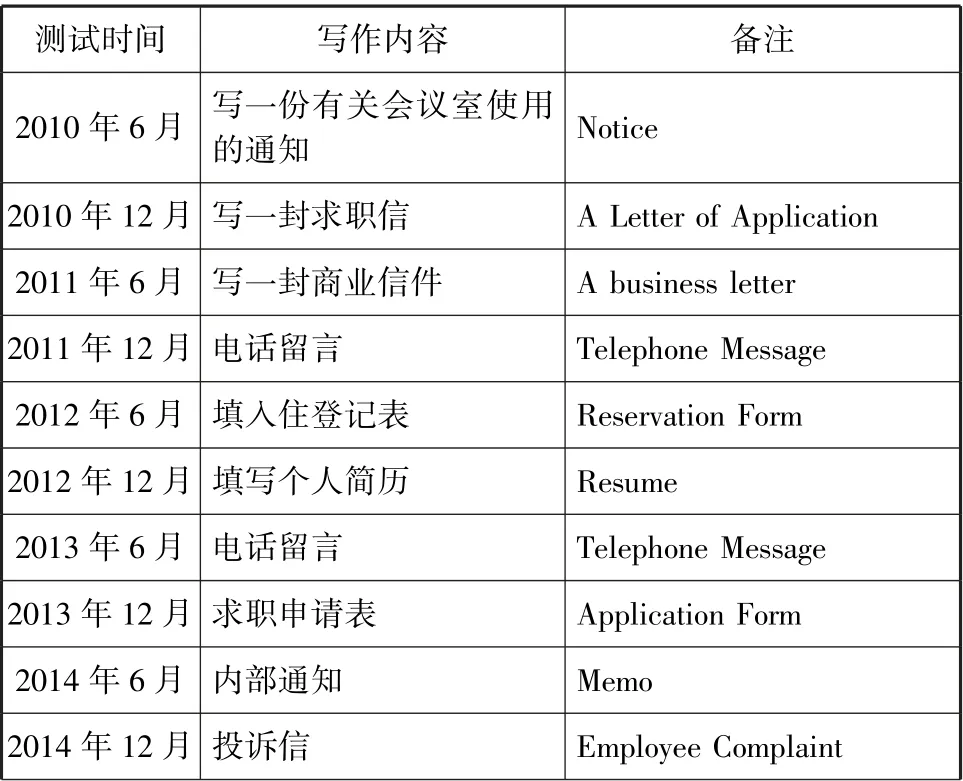

二、 近十年(2010~2019)PRETCO(B)级写作部分的内容

PRETCO ( B ) 中写作/汉译英 ( Writing/Translation—Chinese into English)部分主要测试考生填写英文表格,书写应用文短文或将简短的汉语应用性文字翻译成英语的能力。 本部分的得分占总分的15%,测试时间为25 分钟。 测试内容主要为应用性文字(通知、备忘录、信函、简历表、申请表等),题型包括填表、写短文、汉译英。 《高等学校英语应用能力考试大纲》在2014 年12 月做了重新修订,增加了听力方面的内容,但写作部分的内容没有做调整,PRETCO 测试一年在6 月和12 月测试两次,2020 年6 月份的考试因新冠疫情暂停了一次。 下表为2010 年6 月~2019 年12 月十年PRETCO 写作部分的内容。

表1 近十年(2010~2019 年)PRETCO 写作题目统计表

续表

从统计数据上来看,写作部分的内容均为应用文写作,让学生完善并填写申请表所缺的内容出现次数最多,测试内容突出了高职教学的职业性和实践性。对PRETCO 中写作部分的内容分析,能使教师写作教学更有针对性。 在日常的写作教学中,教师应注重对应用文特点的介绍,了解学生写作中存在的问题,采用恰当的教学方法和策略,以期达到较好的教学效果,体现高职类型教育的特色。

三、 高职写作中存在的常见问题

在英语听、说、读、写、译这五项技能中,对学生写的能力培养一直是教师所面临的难题,据统计,江苏省历年的高等学校英语应用能力考试写作项平均得分始终比较低,一直徘徊在6~8 分之间(满分15 分)(韩旭,2002);曾琴采用一套PRETCO(B)模拟试卷(写作部分内容为邀请信)对海南政法职业学院2009 级新生1305 人进行了测试。 随机抽取的50 份试卷中写作部分的平均得分只有2.68 分,这个结果显示了高职新生英语写作水平不容乐观。 研究者通过多年的教学实践和思考,认为高职英语应用文写作教学存在以下几个方面的问题。

(一)在课程设置方面

目前,很多的高职院校因为学制和课程设置的总体安排,并不单独开设英语写作这门课程,公共英语课程也是仅在大一开设。 由于课时紧,内容多,教师在日常教学中更多关注课文的讲解,对课程中的写作教学重视不够,写作技能训练时间不能保证,导致学生对写作不感兴趣、不愿主动学习。

(二)在教学主体方面

随着高职教育的蓬勃发展和扩招,作为教学主体之一的英语教师,存在大班授课、教学任务重的情况,教师疲于备课、上课,对写作教学的理论、技能研究学习不够;在进行写作教学时,往往是布置题目,作为作业让学生完成,对写作过程缺少必要的指导,批改反馈不及时。 学生方面存在英语基础知识普遍比较弱,语言基本功不扎实,中式思维严重,阅读量不够,缺乏思想,写出的文章立意较低;很多学生动笔前很少会认真看完题目要求,往往拿到就写,东拼西凑,应付作业,自主学习能力不够。

(三)在教学模式和教学方法方面

在写作教学过程中,“一言堂”的教学模式依旧是常态,教学方式单一,多以讲授为主,读范文,让学生模仿、套写,完成作业,教师和学生交流、同学之间交换意见不多,写作教学的效果无法提升。

(四)在教材选定和评价方面

目前很多高职公共英语教材采用的是《新编实用英语》《新视野英语》等精读教材,专门的写作教材几乎没有;评价方式也比较单一,过于关注学业成绩,对学生的写作过程、情感体验、态度等方面关注不够。

(五)在PRETCO(B)试卷写作部分答题方面

词汇方面存在单词拼写正确率不高,对基本词汇的词形、词性不能够灵活运用;语法方面对名词的单复数、时态、语态分辨不清;表达上存在母语干扰造成的表达错误;对应用文的特点了解不够,常用的习惯表达方式不能灵活运用等。

四、 提升写作教学质量的对策

曾琴认为高职英语写作教学的重点是让学生了解英语句子特点和段落架构,掌握英语语篇模式,培养学生阅读的兴趣,加强日常教学中基本的写作训练;李秋芹认为学生应打好写作基础,并尽可能用英语解释生词,同时针对作文中的问题,应以母语为基础,通篇考虑全文等,研究者通过分析PRETCO 写作内容及写作教学中存在的问题,认为可以从以下几个方面提高学生的应用文写作能力。

(一)了解应用文写作的特点

PRETCO 写作部分内容基本为应用文写作,了解应用文的特点能更有效地提升写作教学的效果。 明确应用文四要素“主题、为谁而写、写作目的和文章的格式和结构”的作用。 知晓求职信、邀请信、通知及请假条等不同类型的应用文格式和结构。 在课堂教学中,教师向学生展示范文,讲解应用文的基本格式,常用句型、写作技巧等,在理解的基础上要求学生做模仿写作。

(二)明确写作的标准

在写作过程教学中,教师应该和学生明确好作品的写作标准。 查看主题是否明确、内容是否完整,语言表达是否规范、结构是否合理、段落、句子是否连贯,语言表达是否清晰。 一篇优秀的写作,应该主题明确、内容充实、文笔流畅、思路清晰、基本无语病;而需改进的写作,基本是存在思路不清、行文不流畅、语病频现等。明确了标准,学生在写作过程中,在互评、自评时就有了方向,能更好地促进写作教学。

(三)融合多种教学模式

在英语写作教学中,过程教学法、成果教学法和体裁教学法是常用的三种教学模式。 基于行为主义理论的成果教学法强调课堂以教师为中心,教学过程是教师给予刺激,学生做出反应的过程。 这种教学模式课堂气氛沉闷,学生学习积极性不高;过程教学法体现了“以学生为中心”的教学思想,重视师生交流、生生交流,学生的主观能动性得到充分发挥。 但由于强调写作的过程,忽略了语言基础知识的教学,导致语言基础不够扎实,不利于进行限时作文写作技能的培养;体裁教学法符合高职英语教学强调的“应用性”,高度结构化的体裁分析比较适合考试要求,但体裁的规约性可能导致教学活动呆板和枯燥,学生写作缺乏特色。 教师在写作教学中要综合运用这三种教学模式,扬长避短,针对不同的写作内容采用适当的教学模式进行指导学习。

(四)加强英汉句式的对比教学

在句子结构上,英语是形合型(Hypotaxis)语言,主要以主谓结构为主干,语序为主谓宾状(方式状语、地点状语、时间状语);而汉语是重意合(parataxis)语言,语序比较灵活,以意思表达清楚就可以。 例如,汉语:“我亲爱的爸爸每天早上八点骑自行车去公园附近的公司上班。”英文:“My dear father goes to the company which is near the park by bike at eight every morning.”教师应有意识地在句子层次上多作指导,让学生了解英汉句式的特点进行模仿套写。

(五)加强对学生英语基本功的训练

美国心理语言学家和教学法专家克拉申提出语言习得和语言学习的心理过程为:输入—过滤—吸收—组织—监控—输出。 语言输入量越大,学生运用英语表达的能力就越强。 学生的写作能力是一种语言综合运用能力,它建立在词汇知识、语法知识的基础上。 在平常教学中,注重夯实学生的基础知识,把时态、语态的讲解贯穿于精读课的教学中;注重英语地道表达方式的模仿和运用;注重培养学生阅读及背诵的兴趣,增强语感;在写作训练的初级阶段,鼓励和指导学生多背好文好句,多读多练多写。

(六)在教学主体方面

英语教师要加强英语教学理论及教学法培训,打好扎实的语言基本功,培养科研兴趣,强化科研意识,从传统课堂的知识传授者转换为学生思想的启发者、有心的观察者,注重教会学生主动学习的能力。 学生应该克服对应用文写作的畏难情绪,养成良好的写作习惯,多练多写,提高自主写作水平。

(七)在教材选定和评价方面

张莉等认为,应结合高职学生实际水平及社会对人才的需求标准编写写作教材。 编写教材要考虑实用性和针对性,突出“学、考、用”兼顾,适合学生。 在英语写作教学过程中,采用形成性评价的方式,教师可以及时发现讲授的内容与学生掌握情况间的差距,及时改进;学生能够参与作文的批改,通过对自己写作过程、结果的评价及对同学的评价,促进学生发现问题,增强自信心,达到互相学习、互相进步的目标。

五、 结语

总之,英语写作是一门综合性很强的语言技能,教师应了解学生学习与提高写作能力的需求、从业能力需求,以及学生参加考试的需要,夯实语言基础,激发学生对应用文写作的兴趣,提高他们的应用文写作的能力。