徐小斌理想主义的一颗棺材钉

2020-07-04邱苑婷

邱苑婷

生于1953年。作家、编剧、画家、刻纸艺术家,主要作品有 《羽蛇》 《海火》 《双鱼星座》 等。曾获全国首届鲁迅文学奖、全国首届女性文学奖、第二届加拿大华语文学奖小说奖首奖、英国笔会文学奖等,部分作品译成英、意、日、西班牙、葡萄牙、挪威、希腊、阿拉伯等文字,在海外发行。

徐小斌是从我背后突然出现的,像高中生一样跳到我眼前:“嘿!”

我着实吓了一跳。手上捧着 《羽蛇》,我刚好翻到:“她眼里看到的东西,总和人家不一样。这是个很大的问题,这问题后来屡屡暴露出来,变成她一生的倒霉事儿的真正缘起。譬如她看见窗外晾着衣裳在夜风里飘荡,就会觉得是一群没腿的人在跳舞;听见风吹蔷薇花的沙沙声就吓得哭起来,认定是有蛇在房子周围游动。在门口那个清澈见底的湖里,在有一些黄昏,她会看见湖底有一个巨大的蚌……”

眼前正是《羽蛇》的作者。齐刘海蘑菇头,白T恤搭一条宽大的黑色背带裤,戴着暗红墨镜——谁能想到这身装扮下是67岁的身体?

徐小斌说话的神情也像个充满好奇的年轻人。墨镜下是一张圆圆的娃娃脸,谈到感兴趣的问题时,圆脸上的眼睛也瞪得溜圓,身体不自觉前倾,眼里放出光采。她感兴趣的话题包括《奇葩说》、发射SpaceX的马斯克、巴赫的赋格曲、埃舍尔、量子物理、薛定谔的猫、与人工智能恋爱……上一秒还在摇头说前夜的失眠和多梦,下一秒聊到因失眠而看的电影,立马激动起来:“欸我给你推荐个电影,可太好看了!”

话里带着北京大妞的味儿。推荐的电影是《脸庞,村庄》,新浪潮教母阿涅斯·瓦尔达和艺术家JR共同执导的法国纪录片,拍的是一老一少两人行走法国村庄拍摄的事。再细看眼前人,徐小斌从发型个头到心气神色,还真有几分像阿涅斯·瓦尔达。

拍《脸庞,村庄》时瓦尔达90岁,徐小斌如今只小瓦尔达二十多岁——瓦尔达活成了她可望也可及的理想。她说起电影的神情全是欣羡,动情地重述自己发在社交平台上的话:“一米九和一米五的旅行。三十多岁和九十岁的旅行。智慧和创造力以几何级数增长的旅行。令人叹为观止的旅行。JR拍了阿涅斯的眼睛、手和脚。那些皱纹、斑痕与毁伤,是深刻的美。”

我敢打赌,说这些话的徐小斌心里,也暗暗浮现了小个子的自己和一个年轻高大的浪漫艺术家同行的画面,哪怕心里知道那大概率无法实现。

梦

徐小斌坐下聊的第一个话题,是失眠。采访前一夜,她又如同大多数时候一样,几乎一宿没睡。

徐小斌多梦,从小如此。

小时候她反复做的一个梦,是在一片蓝天白云的花园里,但所有鸟儿都飞不起来,一只只站在花上。徐小斌在花园里,一抓就是一大把小鸟,然后把它们都放进自己的口袋,直到口袋鼓鼓囊囊再也装不下。

有睡着时的梦,也有醒着的白日梦。她打小就有奇思异想:“徜徉在月夜的海滩,我会想象着有一个手持星形水晶的马头鱼尾怪物正在大海里慢慢升起;走进博物馆,我会突然感到那所有的雕像都一下子变得透明,像蜡烛一样在一座空荡荡的石头房子里燃烧……”

有时,她分不清梦里梦外:夜里醒来,见床头立着一张妈妈的剪影,纸片一样薄,是梦还是现实?但这记忆如此深刻,她着实被吓得不轻。这些说不清道不明的体验,成了她后来作品里神秘主义的影子。

有时,幻想是一种逃避现实的方式。她尝到过幻想的甜头,比如在黑龙江上山下乡,冬天在零下四十多度的农田里劳动,是幻想支撑着她一天天熬过去。那时没有煤烧,她们就跑到雪地里扒豆秸,很高的一垛豆秸也只够烧一炉,所有人就围在那炉边,起哄让徐小斌讲故事。讲到后来,徐小斌把以前看过的故事都讲完了,只好开始编故事。

后来想起,徐小斌常觉得,那就是她写小说的起源。那个年代,那是知青们仅有的一点精神生活。期间,她写下了自己第一本真正意义上的处女作,洋洋洒洒十万字的小说《雏鹰奋翮》,用蝇头小楷密密麻麻抄在本子上,私底下被大家传阅。

无论白天劳动多累,徐小斌还是睡不着,还是做着各种各样的梦。

某种程度上,梦承载着徐小斌的灵性——结婚后,梦少了,在她看来,那种所谓灵性的东西似乎也莫名消散。离婚后,梦又回来了。婚姻和女人的灵性之间难道存在某种必然关系?她摇头,又暗暗点头,说大概是。

熟悉徐小斌的人,能从她女巫般的写作里看出她的梦。1985年,她的中篇小说《对一个精神病患者的调查》里反复写到女主人公景焕的梦境:结冰的湖面,溶溶月色中泛着蓝幽幽的光,周围是低矮的灌木丛,女主独自一人滑冰,却永远在重复一个巨大的8字,无论如何无法脱轨……

那篇小说后来被改编成电影《弧光》,成了让徐小斌在80年代小有名气的代表作之一。在80年代初伤痕文学、知青文学的主流中,徐小斌先人一步,开始书写现代人的困境——在《对一个精神病患者的调查》里,女主景焕最后透露逼疯自己的竟然不是常人以为的家庭阴影,亦非情场失意,而是自己每天面对账本上如巫符般的数字,是无意义的枯燥重复工作本身。

用故事解构正常与不正常的边界,质询理想与疯狂的界限,正如北大中文系教授戴锦华的评价:“徐小斌的作品不仅仅关乎女性,从某种意义上说,它关乎整个现代社会与现代生存。”

缺

徐小斌的小说也像许多梦重叠在一起,每个梦都色彩浓烈。不同梦境的色彩叠加渗透,彼此氤氲浸染出了一块近乎魔幻的调色板,结构成了一座立体迷宫。

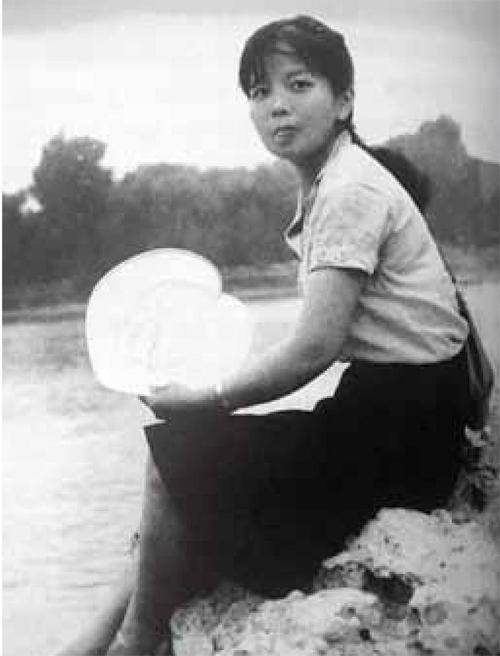

大学三年级发第一篇小说 图/受访者提供

迷宫的出路是形形色色女性的命运。有人繁华一时却孤寂一世,有人执着虚荣也为虚荣所困,有人毕生寻爱终被辜负,有人长袖善舞处处逢迎,有人守着纯粹自我毁灭,也有人万般无所谓只求潇洒。描述了五代女性命运的《羽蛇》,横跨清末到20世纪90年代末的百年女性历史,是此中种种魔幻瑰丽的最好脚本。那里面多多少少有徐小斌自己和她家族的影子。

徐小斌是家中的三女,上有两个姐姐,下有一个弟弟。她本是家里最受宠的幺女,但随着弟弟的出生,一切都变了。《羽蛇》里有一个细节是她的亲身经历:弟弟刚出生时,她出于好奇按了一下婴儿软塌塌的鼻子,顿时引来母亲暴怒,一脸嫌弃地将她推开。

敏感而早慧的徐小斌立马明白了自己在母亲心里地位的变化。她无法理解,出身知识分子家庭的母亲为何有如此根深蒂固的重男轻女思想,为何会说出那些难听的话伤害自己的亲生女儿。

那些话像刀子一样割在徐小斌心上,许多年后又刻印在稿纸上,成了她几乎一生都在隐隐作痛的伤疤。尽管徐小斌从小到大都是学校里品学兼优的“好学生”,但每次带回奖状,母亲几乎看也不看一眼。类似的情节在《羽蛇》里,是女主羽在学校画了一幅绝美的蓝色雪花,本想“献给我的父亲母亲”,画还没送出,弟弟出生了,没人在乎羽在哪里——最后,那幅画皱巴巴躺在垃圾桶里,被大雪覆盖。

“你问我现在原谅了我妈吗?”徐小斌压低了声音,凑近了摇头,“说实话,没有。”

“所有的孩子被母亲抛弃的结果,是伴随恐惧流浪终生”,徐小斌常说的这句话是她自己的写照。她了然自己人性中阴暗与欲念的角落,诚实地面对与书写,却不固宥于此,而是超脱到幻的异地,在小说里寻找唯一、精神性、纯粹的灵魂寄托之所——有时,它们以爱情的面貌出现,有时则是某种带着神秘色彩的信仰领地。

好在还有父亲的爱,让徐小斌不至完全心理失衡。

父亲总是支撑她的那个人:当年叛逆的她为了离开家庭自愿报名上山下乡,16岁瞒着家人跑去销了北京户口,被分配到黑龙江的农场,家人到火车站送别时,是不舍的父亲给她买了一大袋冰棍;后来徐小斌在天寒地冻的东北某兵团连续几天高烧不退,还是父亲千里迢迢赶来,打地铺睡在师长办公室门口,苦苦恳求师长破例把女儿转插到北京郊区;80年代徐小斌在《北京文学》《十月》《收获》发表小说,也是父亲最为她骄傲。

年轻时的徐小斌心里总向往那种瞬间绚烂的永恒,哪怕以自我毁灭为代价。她的小说里常出现两条路的抉择:一条是幸福的世俗之路,一生没有大起大落,平淡喜乐;另一条是波澜壮阔、或可名垂青史之路,但生前惨淡崎岖,寂寞孤苦。

早些年,徐小斌笔下的主角总是选那条崎岖壮阔的道,精神和灵魂高于肉体,就像《对一个精神病患者的调查》结尾,景焕试图脱轨掉入冰湖,死前却看到了最美的弧光。反反复复,本质上都是《海的女儿》的故事——人魚公主为了救王子失去了声音、忍受行于陆地步步如刀割的痛苦,然而王子醒来后却误认他人为救命恩人,人鱼公主重归大海时,看到了阳光下闪耀着的最美的泡沫……

这是徐小斌七岁时,父亲讲给她的安徒生童话。

迷

在处世之道上,徐小斌有一种和年龄不相符的纯真,或者说执拗。她到五六十岁的年纪也没学会圆滑,十几年前,也因此遭遇了痛苦的精神危机。

上世纪90年代到21世纪初,正是中国市场经济大潮涌起之时,文学渐渐式微。徐小斌犹记得自己80年代发表小说时,无论是《请收下这束鲜花》《河两岸是生命之树》还是《对一个精神病患者的调查》,都能收到上百封全国读者的来信,字里行间表达终遇知音之感激、探讨对小说情节的理解、分享对人物的爱憎。

她也怀念那时人人读尼采、海德格尔、萨特,讨论文学哲学与人生,怀念80年代的北大——自从“文革”结束后考上中央财经学院,她就成了个“不安分的学生”,几乎每周都骑着破车往北大跑,一周至少两三次,蹭各种讲座,比如金开诚的文艺心理学、袁行霈的诗歌讲座。“那时,改革开放的大门刚刚向我们打开一道门缝,所以门外的景色也就格外鲜艳夺目。”

现在想起80年代的种种,徐小斌多少感到有些不可思议。当年,无门无路的无名作者仅凭投稿到编辑部这种最原始的方式,竟然能够得到认可——1983年,她在宗璞的鼓励下把第一个中篇《河两岸是生命之树》寄到《收获》杂志社,一周内就接到了去上海改稿的电报。她津津乐道于第一次去《收获》编辑部的故事:编辑郭卓老师手持《收获》为接头暗号在车站等她,上了编辑部的楼梯边走边喊:“接来了,是女的!”

也是那次,她在巴金女儿、《收获》时任主编李小林家中见到了巴老。“当时巴老从一个房间慢慢走向另一个房间,我目不转睛地看着他和蔼的笑容,尽管内心充满崇仰,却说不出一句话来,甚至连一句通常的问候也说不出来——不知为什么那时我觉得凡心里的话表达出来就会变味儿——尽管那一年我已年届三十,但心理年龄上却缺乏一个成长期,人情世故方面基本为零,甚至负数。”

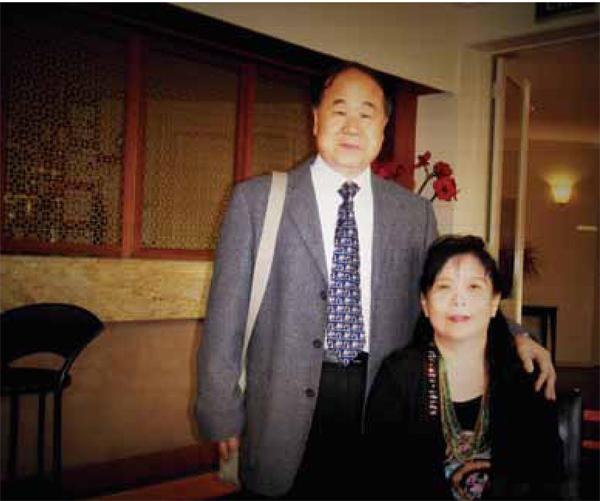

1996年,芝加哥,徐小斌与画家周氏兄弟2011年,徐小斌与莫言在首届中澳论坛图/受访者提供

市场经济席卷而来之后,她愈发显得格格不入——本来在那个年代她的所思所想已经够格格不入了。

“2006、2007年那会儿,让你痛苦的究竟是什么?资本?市场?”

她摇摇头,说了两个字:“关系。”

“我始终认为世上的人大抵分为两种,有灵魂的和没有灵魂的。有灵魂的人就有痛苦,而没有灵魂的人,既无前生又无来世,是一群注定在今生一次性消费的人,这样的人群其实十分可怕。他们混迹于茫茫人海之中,无信仰,无道德底线,更无自省精神,他们有的只是永不满足的欲望,和能够达到这些欲望的手段,他们混淆了视听,对于人类的精神世界极端蔑视任意践踏,对于世间的物质巧取豪夺贪婪索取,如果这样的人再攫取了作家的头衔,那便是大不幸了。但更不幸的是,这个时代恰恰提供了滋生和繁殖这种人的肥沃土壤。

最近西蒙·舒斯特出版公司来信问,《羽蛇》的卷首语‘世界失去了它的灵魂,我失去了我的性,究竟应当如何解释?我说,我的意思是这个世界早已堕落成为一个物质世界,而失去了它的精神世界,也就是灵魂。而这个‘我,其实是一个大我,也可以说是有良知的中国知识分子,更确切地说是中国优秀的知识女性,实际上长期受着难以忍受的戕害(也许已经麻木了)——这戕害或许来自整个男权世界——作为中国女性的最本质的‘性,早已迷失了。”

拗

80年代末有一段时间,徐小斌苦闷至极,常常呆坐半天一字未动,只好拾起“女红”,打毛衣、做衣裳。

有一天,她无意中用铅笔刀把一张黑色废纸刻成一个黑女人,衬在白纸上,竟别有韵味,于是一头钻进了刻纸艺术。1990年,有绘画基础的徐小斌在中央美院画廊举办了自己的刻纸艺术展。喜爱民间艺术的艾青摇轮椅而来,细看了全部作品,对她说:“你这每一幅都是原创,想法很独特,应当拿去发表啊。”

黑纸白孔的宇宙给了她暂时的休憩。

徐小斌的正职是央视中国电视剧制作中心编剧。电视剧要平衡大众、市场、资本等各方力量,个中关系错综复杂。为《弧光》选角时,导演特意带一位女演员与徐小斌一同进餐,百般暗示她女主角的人选,她愣是没听出来,还在绞尽脑汁搜寻自己认为适合的形象。

她还有一项棘手的日常工作:與想从剧本中捞油水的关系户打交道,出面当“坏人”劝退他们。只要涉及文学和剧本,她以前总会不留情面地直说哪里不好,劈头盖脸,不怕得罪人,对各种明示暗示的利益嗤之以鼻。文学评论者胡行舟的观察让她深以为然:她的作品表面看似充满神秘主义的巫气,骨子里却极其典正雅丽。

后来,徐小斌把自己在编剧行业中看到的种种世间怪相糅进了中篇小说《入戏》里,令人啼笑皆非又有几分心酸——了解徐小斌经历的人,大概能猜到有几分是在写她自己。她明明是行业的局内人,却总像个冷眼旁观的局外人,在周遭视她为“不识进退”的“失败者”时,她仍要在结尾里写:“这世界,一定有另一种终结。”

可时光到底是会改变一个人的。67岁的徐小斌还是没学会世故,但好歹学会了迂回和委婉,懂得了“或许不用这么直接”。

“但你骨子里妥协了吗?”

“没有。不可能的。”她笃定而迅速地摇头,继而大笑起来。

在令人怀念的80年代,她曾认识一位在演讲台上慷慨激昂、逻辑清晰的北大男生,她开玩笑说他是“理想主义的最后一颗棺材钉”。然而她知道,自己又何尝不是另外一颗?

这股执拗,让她至今还在用写作自我折磨,深刻地领受着写作带给她的“销魂的酷刑,极乐的苦痛”。她想,这大概就是她的命。

(参考资料:徐小斌《羽蛇》《德龄公主》《炼狱之花》《海火》《迷幻花园》《蜂后》《别人》《入戏》《密语》《夜谭》等作品,陈晓明《梦想成精——徐小斌的小说世界》,戴锦华《自我缠绕的〈迷幻花园〉——阅读徐小斌》,《徐小斌:八十年代琐记》,胡行舟《女王的两个身体——徐小斌素描》等,感谢作家出版社对本文提供的帮助)