传统文化遗址需要当代艺术吗?

2020-06-30曾丹妮

曾丹妮

什么是当代艺术介入传统文化遗址?

从字面上直白地看,就是把当代艺术的作品搬放到文化遗址当中。作品同遗址的关系或呼应、或对峙,或相互生发,你中有我,我中有你。介入的作品是艺术家与文化遗址双方互选的结果:文化遗址管理者提出诉求,提供给艺术家有关遗址的介绍,试图用当代艺术引发对遗址的关注;反过来,艺术家主动提出方案,试图让自己的作品贴合历史的深度或造成言外之意。艺术家介入的作品,可能是为特定的文化遗址量身定做,也可能只是通过并置造成视觉反差,甚至仅仅是一个噱头。毕竟选择参观遗址的人预先有个期待,亲临现场后发现,他们看到的是一种当代艺术,一种与传统完全不同的艺术表现形式[1]。善于思考的观众在惊讶与莫名其妙之后,会触动他们质疑与思考,进而产生不同的联想与判断。

这类表现形式在遗址众多的欧洲已不是一件新鲜事,甚至在中国也不是前所未有的。早在1988年10月,盛奇等人就在长城做过名为《观念21·太极》的行为艺术。在中国文艺界重新关注本土文化的当下,介入文化遗址的艺术方式具有继续发展的空间和探讨的价值吗?

为什么当代艺术要介入传统文化遗址?

将当代艺术介入传统艺术之中,以寻求、构造一个新的语境的方式,正体现了“当代”一词的多重维度。正如法国艺术史学家达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse)在他的专著《拉斐尔的异象灵见》(Les Visions de Rapha?l)[2]中所提出的,“当代”不仅局限于“我们所处的时代”,还包括了三种时间或三个“时代”:其一为我们所处的时代;其二为作品问世的时代;其三为从“作品问世的时代”到“我们所处的时代”之间的时代。文化遗址作为文物的一种呈现方式,它与传统工艺美术作品遇到的境况相似,除却审美情趣与历史研究价值外,存在着当代人与它交流和记忆的断层。但文化遗址因其占地面积大的特殊性质,又会让它与传统工艺美术作品相比处于一个更为尴尬的处境。当一个文化遗址对当代社会“水土不服”,而逐渐失去与当代社会的沟通时,它就面临着被拆的危机。如何重拾其“当代性”,让它在我们所处的时代重构、重新被解读,是在关注本土文化的同时需要思考的。在这个情境下,当代艺术的介入,为其提供了可能性。当一个传统文化遗址已逐步与当代文化、当代社会失去交流时,强制地在其中加入当代文化的符号与印记,迫使它与当代产生联系,重新构建与人们、与城市的記忆,那么它自身所处的属性也将发生转变,从被保护、被研究,继而到被需要。

同时,当代艺术在其中所得到的回馈也不容小觑。场地的变更显而易见地会给当代艺术自身带来创作与解读的多重维度。在此可以设想,谷文达2005年于西安碑林石刻工作室完成的作品《碑林·唐诗后著》、宋冬于1998年在北京太庙展出的作品《父子·太庙》,由特殊的创作、展览地点给作品带来的加成效果肉眼可见。而当一个作品被旨意专为一个特定的场所所作,它必然比单纯的创作担负着更多文化的使命,那它是否承载着回归传统或是文化传播的含义?对于处于边缘化的中国当代艺术来说,这种介入式的当代艺术或许可重焕本土艺术的活力,成为打破西方审美系统控制下所造成的文化专制的一个突破口。

本文引用位于英国沃里克郡的康普顿·维尼文化遗址[3](Compton Verney Art Gallery and Park)中的当代艺术作品《净》(The Clearing)和深圳南头古城的第七届深港城市/建筑双城双年展这两个例子,以便于分析不同的介入理念对文化遗址产生的不同效果。

案例一

康普顿·维尼是一个庄园式的文化遗址,包括建筑主体和公园两大部分,历史可追溯到公元899年,在此期间,其所有者及构造不断进行变更。现在这个规模和形式的康普顿·维尼是由18世纪的庄园改建而成,占地485622平方米。

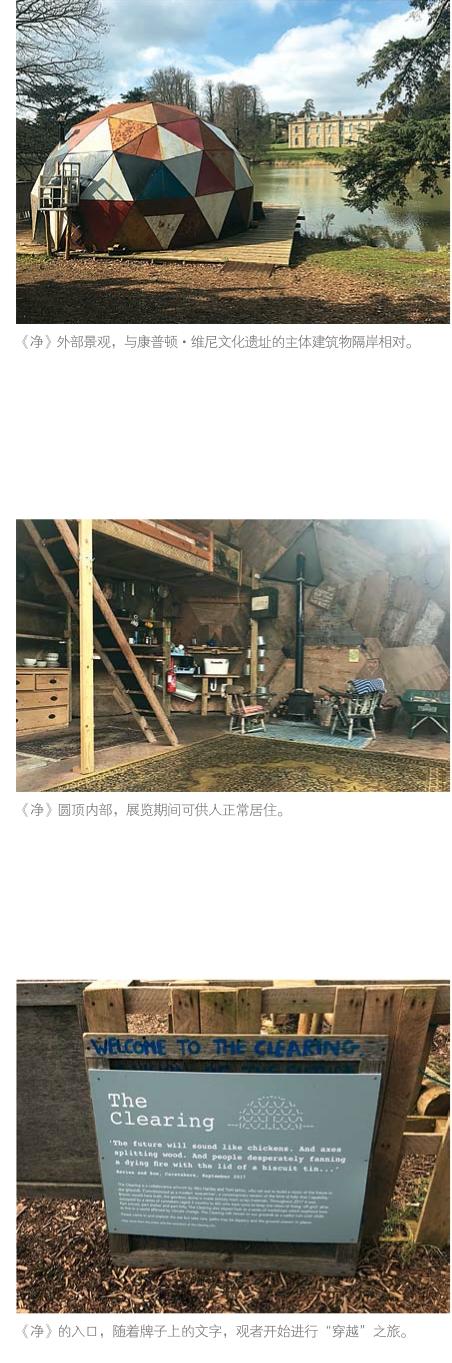

《净》就坐落在这个文化遗址公园内,它是由亚力克斯·哈特利(Alex Hartley)和汤姆·詹姆斯(Tom James)联合创作的一件装置艺术作品。作品外部像是使用了钻石切割技术的铁皮圆形帐篷,有种求生意味,内部则举办了一系列研讨会,构想了在灾难来临后,重新构建文明社会所需的基本技能。

这个形状奇怪的帐篷构造出了一个异世界,或者可以说是福柯所提出的“异托邦”[4],在现实生活中活生生辟出了一个介于现实与幻想、现在与未来的空间。在这里预言着由于人类对自然的过分掠夺,所带来的如气候骤变、海平面上升等一系列的灾难。当一切文明毁于自然灾难时,我们不得不回归野人般的原始社会,重新学习如何从钻木取火开始,到建立小规模民主体系的一系列重返文明社会路程的课程。对于参与者来说,这种设想是可怖的,置身于一个历史最早可追溯至公元899年的文化遗址内,由其产生的代入感是在美术馆等一系列现代文明建设的场所中所无法替代的。当然可以设想,若是将《净》原封不动地搬到荒郊野外,效果岂不是更好?哪里需要放在一个承载了历史文明的文化遗址中?毕竟荒郊野外放眼望去都是原始感,怕是与灾难过后的场景也相差不远。但正是由于这座巴洛克式的建筑矗立在对岸,使得观者在参加完研讨会走出帐篷后,能瞬间感受到文明社会的存在,它对入戏、出戏起到了缓冲的中介作用,而这种文明与原始的瞬间对比,也可使参与者更加感受到文明社会的难能可贵。

康普顿·维尼文化遗址给予了《净》极大的自由与平等权。它并没有强调文化遗址的主体性,只是平和地交出了它的场地,帮助《净》完成设想,将当代社会问题代入了传统的文化遗址之中,借用传统文化遗址的场地特殊性,与观者建立一次“穿越性”的对话。

案例二

深圳南头古城的情况要复杂得多。南头古城的现状使它已失去社区的性质,也不具备群体的特征。对宗族、血缘有情感基础的原村民大多已搬离此地,取而代之的是外来务工人员。生活在这里的人不具备共同的兴趣、利益和集体经验,他们不存在互动,只是一个个住在一起的个体。南头古城也只是一个因地理区域的划分而形成的片区。复杂的人口关系使得南头古城缺少凝聚力,而城市包围村庄、村庄又包含古城的复杂格局,使得南头古城的整改保护又成为一大难题。残留的历史遗迹与人员混杂的城中村相互交织,代表着深圳历史记忆的建筑,在脏、乱的城中村中苟延残喘。南头古城复杂的现状致使它对介入的当代艺术的诉求也较为复杂,既有来自政府方对整改建筑风貌、重塑历史记忆与文化、建立社区性的需求,也有来自当地居民对改善居住环境的需求。

2017年12月15日主题为“城市共生”(Cities, Grow in Difference)的第七届深港城市/建筑双城双年展,邀请来自25个国家的200多位参展人,探讨和反思在快速的城市化发展中出现的一系列城市问题。参照的所有作品都直接植根于南头古城,黄河山、姜凡的《城中村家具交换计划》用新凳子置换村民们的旧凳子,再从中挑选50张凳子进行展出,从而达到促成村民及观众双方交流的成果;梁永光的《我也不是这里的》体现出一种外乡人的外乡生活;杨延康的《南头照相馆》为南头人、城中村人拍摄家谱照片,将照片现场打印免费送给村民,并张贴在照相馆专门的墙上,体现了南头古城曾经所具有的浓厚的宗亲与血缘关系;尤纳·弗莱德曼(Yona Friedman)的《街道美术馆》(The Street Museum)让居民提供给街头美术馆展品,从而体现居民的城市记忆。这些作品对南头古城的诉求进行了很好的回应。

当代艺术介入的影响

由于两个文化遗址的自身情况与需求不同,造成了两种不同的当代艺术介入文化遗址的模式。康普顿·维尼文化遗址采用的是问题代入式,它的主体建筑保存完整,环境优美,不存在寻求自身发展空间、对文化遗址进行整改的需求,而仅为吸引新的观众、促进传统文化与当代艺术对撞,形成思维对冲。《净》将当代文化、社会所可能导致的未来问题带入传统文化遗址当中,形成传统与当代、过去与未来的强烈文化对冲,造成如同戏剧般的效果,而这个效果或将反向助推于当代社会,让观者重新思考当代文化的问题,或反思当代的消费文化,或提升环保意识,或思考现代工业问题,或仅仅是完成一次电影般的穿越体验。而这种奇异的穿越体验也确实为康普顿·维尼带来了新的观众,在《净》展出的10个月期间,共计296人参加研讨会,总计有超过9万人次参观此作品[5]。这种介入模式适合较为成熟与完整的文化遗址,进行不同文化之间的融合与发展、碰撞与创新的探索。

深圳南头古城则是问题解决式。南头古城的特性造成它难以像普通的文化遗址一般,被简单地确定其发展方向是为“博物馆式”还是“仿古街道式”,从而进行改造与保护;而若像城中村的改造般进行推倒重建,又因其具有的城市历史价值无从下手。“城市共生”展览帮助南头古城完成了转型的第一步,用当代艺术的方式为其展现了传统与当代文化、城市与乡村共生的可能性。由此带来的转型并不是让身为城中村和文化遗址中的某一方以其压倒性的胜利摧毁另一方,而是以一种“历史-人-当代艺术-人-城中村生活”的方式共生。历史部分与城中村部分都借用当代艺术的载体完成与人的交流,重新探索它们可以进行共生的方式。而在精神层面上则重建了社区与群体的概念,居民通过展览的作品,不论是用置换还是共情等方式重新建立与城市、与他人的联系,重新将他人看作自己人而不是陌生人。在这个社区群体中,他们可以得到社会认同、社会交往等不同需要,完成人与城市的共生。而传统文化也在当代艺术的介入之下得到传承与共生。但不可忽略的是,展览时间有限,其带来的影响的持续性也必定受限,但它给南头古城所带来的巨大的关注度(在双年展期间有近千篇文章对其进行了报道,在开幕活动中的网络直播超过150万的观看量,新媒体曝光量在展览期间达到千万级别,在三个月展期内吸引了55万人次的观众到现场参观[6])将助推南头古城走出城市边缘地带,也为它后续的持续性转型提供了基础保障。

这种问题解决的介入模式更适合发展中国家,或者是不成熟、难保护的文化遗址。这种介入不仅仅是一个简单的艺术品介入,而是将其当作一个科研课题一般,进行考察、研讨、制定方案等一系列探索。这个探索一方面为当代艺术的创作提供素材,另一方面也对塑造社会起到作用。

从宏观角度考虑,社会中的许多现象、观念、政治形态、诉求等,会被自觉或不自觉地选取,并表现在艺术作品中,而发生的许多艺术现象也或多或少地体现着社会的取向与包容度。在当代艺术介入文化遗址之前,当代艺术与传统文化遗址之间似乎是两种完全不一样的符号,有非常明确的符号边界。虽然当代艺术之中有借鉴传统艺术的部分,但二者之间多少存在着互相排斥。当两个完全不同的艺术形式并置时,看似格格不入的藝术形式不得不进行碰撞与交流,二者在对峙的同时或多或少会引起观者对当代文化与传统文化共存的思考,从而促使文化平等性的提升。如同康普顿·维尼在整个当代艺术介入过程中所体现出来的,不强调哪种文化为主体文化,不压迫与自己不同的文化的极高的社会包容与文化平等,而这种文化平等性,也正是一个健康、多元的社会所需要的。

注释:

[1]Emma Ridgeway, The Art of Conversation, in Tatton Park Biennial 2010, ed. by Danielle Arnaud and Jordan Kaplan(Knutsford: Tatton Park, 2010), 60-63 (p.61)。

[2]《拉斐尔的异象灵见》,[法] 达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse) 著、李军 译,北京大学出版社,2014年。

[3]康普顿·维尼本身为18世纪的庄园,此文统一将Compton Verney Art Gallery and Park翻译为康普顿·维尼文化遗址,意图向不了解的人强调其为具有长久历史的文化遗址,而不仅仅为一个有着大公园的美术馆。

[4]米歇尔·福柯(Michel Foucault):《其他空间》(Of Other Spaces),Routledge出版社,2010年。

[5]The Clearing a report from the future.

[6]深港城市/建筑双城双年展.第七届深港城市/建筑双城双年展(深圳)落下帷幕: 2017UABB闭幕新闻稿[Z]. 深圳:深圳城市/建筑双年展组委会办公室,2018年.