山水再思考: 不在此山中

2020-06-30麦芒

麦芒

(一)

“不在此山中”,是针对很多具体的语境而言的。中国当代艺术有很多外在强加和自己主观设定的界限,比如当代艺术和传统水墨的区分,比如众说纷纭褒贬不一的当代水墨是否属于当代艺术范畴的争论。 这里面有众多艺术家与批评家对于国际接轨或者全球成功的过分在意,涉及到谁具有所谓话语权,谁就能定于一尊等问题。

我对于这些界限的区分并不特别看重。所谓中心与经典、当代与传统,远非固定。因为一旦进入一个新的语境,所有习以为常的区分就会根本性地被挪动颠覆。一首唐诗,比如寒山或贾岛的诗,一旦翻译成当代英文,就变成了一首当代作品,而且也许远比很多自诩的中国当代先锋诗人的诗作在英文翻译中更显当代性,更被受众理解。而由于种种错综复杂的原因,后者有时反倒经不起翻译的考验。形形色色各种跨界的当代艺术概念和理论,也是谁都在谈,并不新鲜,也不出奇。

我做展览的目的从来不是要出奇,而是更多考虑的是它是否真正有效,尤其是对当地观众是否有效。我有着学者和策展人的多重身份,但我首先更是一个注重实践的从事双语写作的诗人与翻译家:你必须要时时刻刻考虑到翻译与交流的有效性,必须考虑到你的当地观众,必须扎根接地气。我以前谈到中国文学的海外输出翻译时也说过类似的话:我们真正知道我们是谁吗?我们是否一厢情愿地认为我们的作品必须符合海外观众对于某种特定的当代标准的期待?“诗好诗不好,五月见分晓”,“说得千好万好,不如一首诗的沉默”。我们以为的新,别人未必认为是新;我们以为的旧,别人未必认为是旧的。反过来也是如此。

(二)

山水是可以被翻译的吗?如何翻译?它可以脱离水墨和汉语吗?可译与不可译,这之间微妙的界限在哪里?

中国的山水成为艺术,首先不是从山水画开始,而是从山水诗开始,后者本身就是一种抽象思辨和语言自觉的产物。甚至可以说,中国的山水从一开始就是一种观念性的艺术,如果说山水中的造型与图像是显,那么它的文字与观念则是隐。对于一般美国观众而言,尤其是熟悉风景画传统的观众而言,他们看到的山水首先会是视觉,而不是隐藏在文字符号之中或背后的观念。这些识别需要慢慢地在时间中显现。

在强调山水这种抽象和思辨、文字与图像互为辩证的观念性方面,蔡东东的《寻隐者不遇》(2007)耐人寻味。蔡东东用粉笔在黑板上书写唐朝诗人贾岛的《寻隐者不遇》,然后把笔迹拍了下来成为一件摄影作品。

蔡东东的观念摄影可以同时被视为一幅当代山水作品吗?我认为当然可以。蔡东东简单干净地挪用贾岛,文字和文本变为可见也不可见的“象”,证明了山水完全可以只是一种关于显和隐的观念。“只在此山中”完全可以就是“不在此山中”。“只在”与“不在”仅存一纸正反之隔。

虽然蔡东东的这幅《寻隐者不遇》受各种因素所限,最终没能出现在展览里,我转而用了他一件录像装置,但它是我准备展览时脑海里浮现的潜文本之一。我与美术馆策展团队商量,在“不在此山中”的展墙标题下展出了贾岛此诗众多英文翻译版本中的一种,供观众参看。美术馆的一位女负责人非常兴奋,因为她说她一下认出了贾岛的这首诗,她曾经是大学英文创作系的学生,当时读到贾岛诗的英文版时对这首诗印象最深。

我们各自看见不同的东西。我们各自看见我们看见的东西。那也就是说,我们也许看不见他人看见的东西,他人会看见我们看不见的东西。这不又是与“只在此山中,云深不知处”的显与隐的矛盾原则完全吻合吗?

在《石涛-凡·高M》(2008)中,张宏图以凡·高的笔法,用架上油画重绘清代画家石涛的《江山胜览图》,如他自己所说,美国观众也许一眼就会马上认出凡·高,而中国观众则或许会首先被重新展现的石涛所吸引。但是张宏图这一系列《山水再制》本质上是观念性的。比如,仔细读他画中闲章,赫然是“不在此山中”“我行我素”,与画面本身形成互文,表达了张宏图不愿被东方或西方艺术传统的任何一方所拘束囚禁的鲜明活泼的当代性与幽默感。

同样道理,在一个“不在此山中”的语境里,有人看徐冰的《文字写生》(2008),也许能认识到汉字山水,却忽视了其题款是英文方体字。也就是说,以为认得的其实认不得,以为认不得的其实认得。有人认出张宏图背后安迪·沃霍尔与波普艺术的影响,却未必能认识到徐冰背后毛泽东与社会主义艺术的影响。有人在王艾的《飞越古山水》(2017)系列中能够识别抽象变形的各种军用飞机的型号,但未必能辨认其中同样抽象变形的各种山水原型。

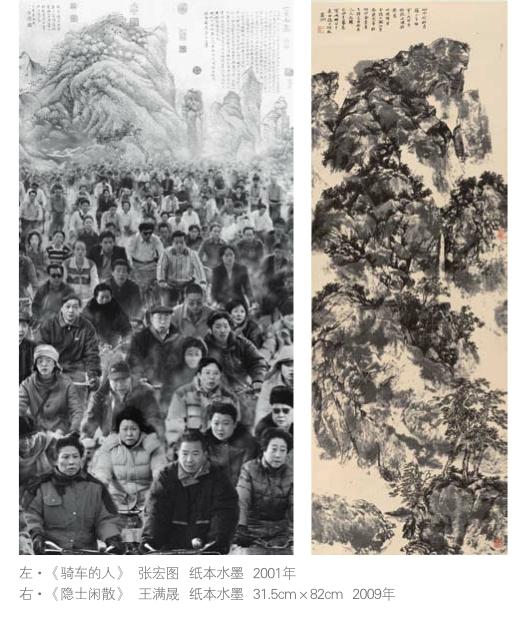

再比如,观众如果只把王满晟的《王屋山》(2003)看作一组單纯的水墨山水画,就会完全不知道艺术家关于王屋山的最初的灵感来自他在“文化大革命”中对毛泽东著名的《愚公移山》的记忆。恰恰正是“文革”的政治和毛泽东的语言权威开启了一扇门,正如毛挪用来自《列子·汤问》中的寓言故事一样,王满晟同样溯源挪用“王屋山”,并将之转化成为一个完全属于他私人的山水意象,成为在混乱当世中象征个人独立的一个隐居场所、一个自由的空间。《王屋山》其实也可看作是一件特定意义上的观念艺术。毛晓剑的《结庐在人境》(2016)与《未被覆盖的山水》(2016),创作于同一年,但风格迥然不同,我选择这两件作品也是希望让观众看到同一个艺术家的传统与创新的两面,让潜在的矛盾冲突浮现出来。

很多人会认为这样的观念是不彻底的、是矛盾的,是不伦不类和“过时”的,是难以称为完全当代的。但置身一个像莱曼·阿伦美术馆[1]这样的特定空间,观众目睹思索这些似是而非与似非而是的实验时,就会意识到最有效的当代艺术其实是不避困难,耐心处理所有这些具体矛盾的实践。

在这里我也完全同意徐冰自己的看法:“别人都说我是搞当代艺术的,其实我琢磨的事多是陈旧的东西。这些‘旧里面藏着最本质的东西、核心的东西。就那些多被说烦了的老话,永远是有道理的、有用的,甚至是最新的东西。”[2]

(三)

我选择的11位参展艺术家中,除了毛晓剑、王艾和蔡东东,其余8位都是长期定居或者曾经长期定居美国的艺术家,好几位在纽约居住生活超过30年。但他们往往同时活跃于中美两地,我們一般把他们称为中国艺术家或者海外/旅美艺术家,或者国际/全球艺术家。事实上,他们的身份大可更进一步探究:他们中有人是否也可被称为美国艺术家?他们在美国艺术中的位置如何?是边缘?是超越中心与边缘的混杂?他们的流散经验如何体现在“山水”里?或者完全隐藏,“不在此山中”?这种身份的多重性与山水传统中那种文人的一龙一蛇的隐逸身份和理想是否有某种暗合?

吴毅和谷文达都浸染于中国水墨传统,都于20世纪80年代移民纽约,他们在海外创作的作品都展现了一种冲突,反复于传统与当代、东方与西方、此山与他山之间的错位实践。也就是说,虽然他们是两代人,而且一个看似在传统之内,一个更显激进极端,但仍然有一种内在的逻辑,包括他们共同的中国海外移民艺术家的身份,将两者紧紧相联。

两位女性艺术家郭桢和崔斐的作品带有鲜明的性别乃至女性主义色彩。如果脱离了她们的美国生活经验的上下文,她们创作的“反纪念碑式”的“反山水”就同样难以得到清晰准确的解读。

一直同时工作在中美两地的郑连杰早就宣言他来美国不是为了艺术,那是早就在他血液中的,而是为了自由。如果说有的中国艺术家是希望同时在两块大陆上找到山水之根,郑连杰则是将山水还原为人的辽阔存在维度,在两块大陆上找到两颗心脏、双重彼岸。

以此看来,中国山水远远突破了某种地方性的传统的界限,具有无可否认的当代性、抽象性、普遍性,乃至全球性的意义。但山水的地方性或地域性同样不应忽略。再一次,我重申我的策展立场是一种扎根在地的立场。相对于有人一窝蜂地涌向纽约或者波士顿或旧金山等大都市,认为那里的大美术馆或博物馆才是“山水”最适宜的归宿和展出地点的通常想法,我的立场其实是非中心的、流散的。这也是另一种意义上的“不在此山中”。而也许正是在这种对非中心、对接地气的重视之中,我们能够在一种更深、更意想不到的情形下“寻隐者而遇”。

再想一想贾岛本人吧。他能料想到一千多年以后,他和他的《寻隐者不遇》也能够跨洋旅行得这么远,成为“山水再思考”的一部分吗?

注释:

[1] 莱曼·阿伦美术馆(Lyman Allyn Art Museum)位于美国康涅狄格州新伦敦,收藏偏重于18至19世纪美国艺术,包括哈德逊河谷画派、唯美主义和美国印象主义。康涅狄格这块土地与哈德逊河谷画派和美国印象主义都有着很深的渊源关系,在美国风景艺术的发展中起到了重要作用。

[2] 徐冰,《我的真文字》(北京:中信出版社,2011年),页183。