艺术可以改变村庄

2020-06-30靳勒

靳勒

我是幸运的,20世纪80年代能够从西北小村庄的山沟里考到西安美院雕塑系,了解美术、认识社会。毕业后我被分配到西北师范大学当老师。20世纪末、千禧年前夕,我考入北京中央美术学院雕塑系又学习了两年。当时当代艺术的展览不像今天这么多,我有机会参加了几个有影响的艺术活动,如“第二届深圳当代雕塑艺术年度展”“人与动物行为艺术展”“不合作方式”等展览。不知不觉成了当代艺术中的一员,也有幸成为世纪初国内当代艺术的经历者与见证者。

当时在国内做艺术最好的环境是在北京。我当时寻思着干脆辞掉大学老师的工作,在北京做职业艺术家,但我又要面对家庭、父母妻儿老小和现实生活,艺术重要,生活更重要。回到兰州继续教素描、教雕塑,讲授艺术,却与理想中的艺术错位,没有策展人找你,没有展览可参加,内心失落、沮丧、焦虑、挣扎、纠结。好几年里,现实的生活与内心的理想找不到相对应的关系。我也想过寻找机会走捷径,想离开兰州到西安、到重庆,换一个更理想的生活和工作环境,最终也没有结果。只能先在北京租个工作室,这样来回奔波于北京、兰州、石节子三地好几年。

当生活方式将首都、省城、家乡联系起来的时候,发现了不同地区的面貌差距,恍如时间的错乱。北京的繁华、便捷、现代化是新世纪的,而石节子的寂静、落后、沧桑犹如百年之前的凝固。这片生你养你的土地,几十年来还是这样的贫瘠,几乎没有什么变化。这种感觉从来没有这么强烈过,当离开热闹的艺术圈回到家乡的时候,面对黄土地,面对父母,面对着乡里乡亲们,不禁发问:艺术有用吗?能够做什么?艺术何为?不再为策展人绞尽脑汁出方案,你会重新审视艺术、面对艺术、思考艺术。艺术还能够做什么?新的艺术如何产生?艺术能不能改变乡村?我开始尝试将艺术与这片土地发生关系,艺术与村庄发生关系,用手中的录像机、照相机记录村民的生活,创作了一些与村庄有关的作品,如《下方》《送纸》《贴金》。

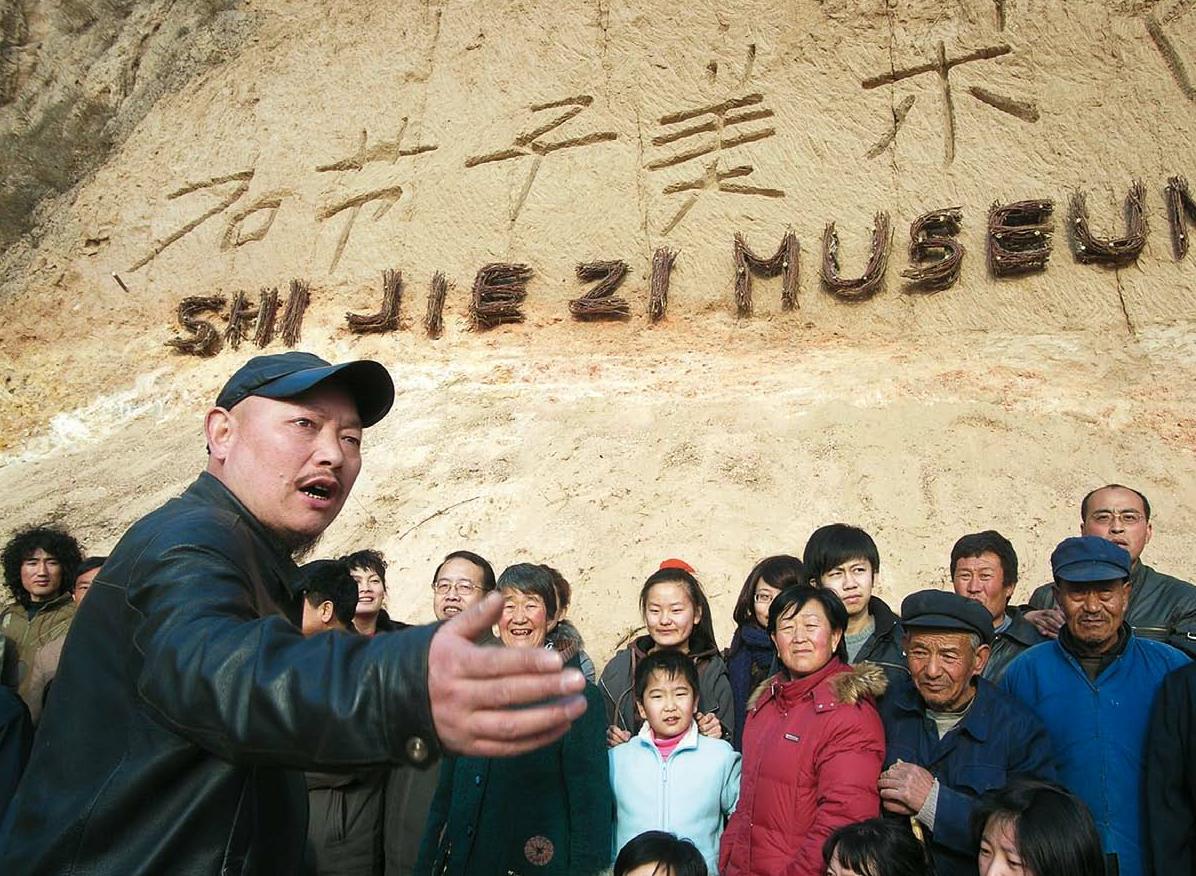

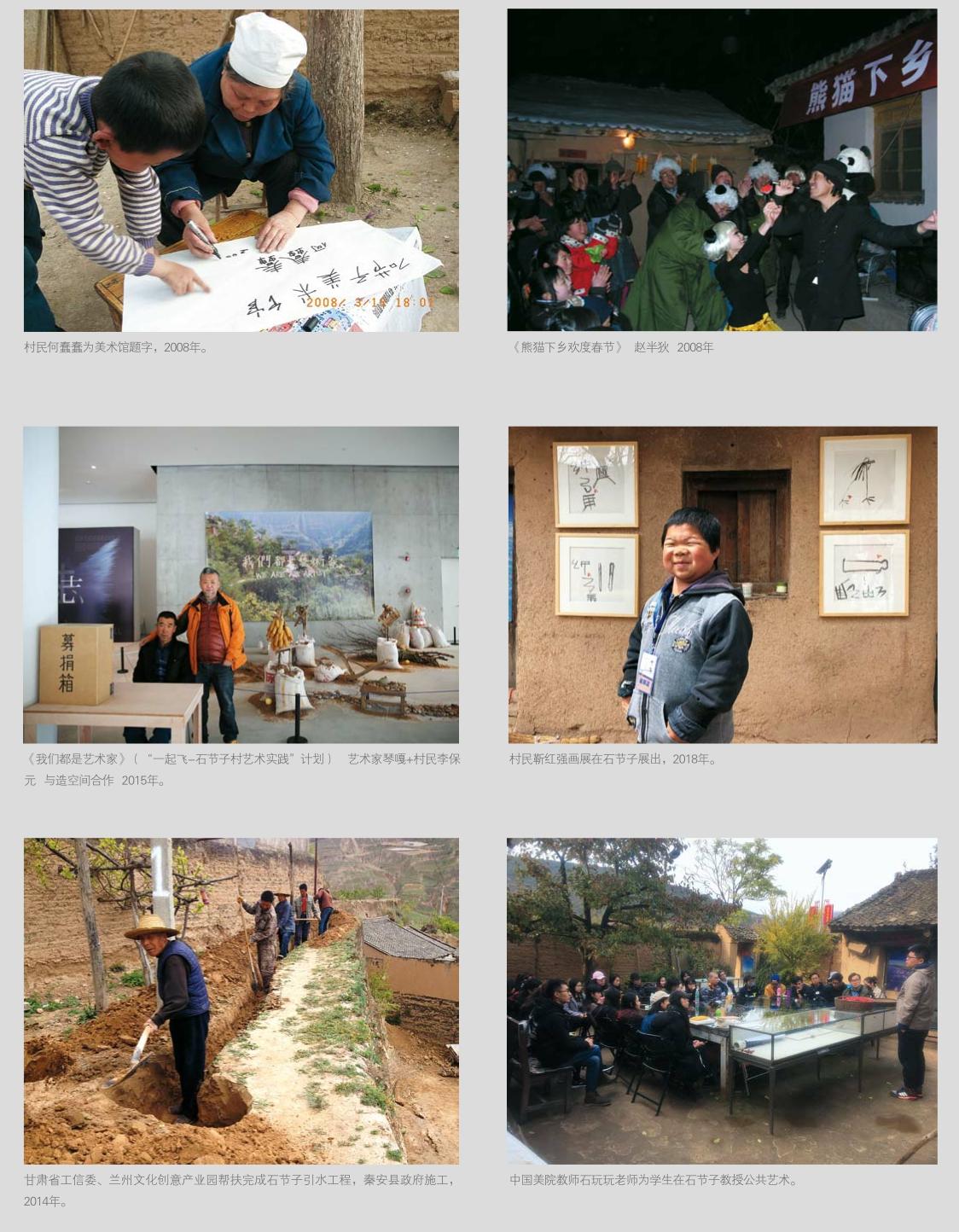

2007年,一次机会我带领村民免费出国去了趟德国,又邀请了外面的艺术家来村庄与村民一起举办春节晚会,村民感受到了一个不一样的世界,出于对我的信任,他们选举我当了村长。来年的4月13日,我组织了村民在自家的院子里飘洒梨花的梨树下,题写了我们美术馆的名字。这一天,我们自己的美术馆成立了——“石节子美术馆”,国内第一个村庄美术馆。

石节子美术馆是植入黄土地上的美术馆,是以展示、研究、收藏村民生活与艺术作品为主体的村庄综合艺术博物馆。它是一个特殊的美术馆,由整个自然村庄的山水、田园、植被、树木、院落、房屋、家禽、农具、日用品及村民构成,他(它)们都是美术馆的展品。这是一座生长在土里、沐浴着阳光与雨水的美术馆,你看到的、感受到的都是艺术作品,60多人13户村民8层阶梯状分布构成13个分馆。我们每年会不定期举办不同类型的艺术活动,石节子村民与周边村民参与艺术、介入艺术也分享艺术。村民与艺术家的交流带来了不同凡响的碰撞,给村民创造机会走出村庄,培养农民艺术家。更多人因为艺术的魅力走进村庄、发现村庄、了解村庄。

石节子美术馆成立以来,有为艺术家举办的个人艺术项目,也有村民与艺术家共同参与的项目。例如与“造空间”合作举办的“一起飞——石节子村艺术实践计划”、北京电影学院“本真叙事——石节子新媒体艺术展”、西安美院“乡村密码——中国石节子公共艺术创作营”、中国美院“你来了吗?”、兰州城市学院合作的“教村民学陶器”。我们自己举办的有“石节子电影节”“国际戏剧、环保、教育论坛”,为村民举办“红强画展”。还有包括西北师范大学等国内几十所高等院校师生来村庄参观考察。

石节子美术馆已经发展了10年,受到了很多正面评价,但我们还是在继续寻找艺术与村庄之间更真实的关系。这对于我个人的生活也有着非常重要的作用。这10年来,依然无数次在北京、兰州、村庄之间往返,在艺术家、教师、村长身份之间来回切换。我很清楚,在石节子,我永远是一个村民,与其他村民一样,我们在一起实践一个前所未有的事情,我坚信这个实践的意义。这10年来,我们也接受了很多媒体、学者、同行的关注,也受到地方乡政府、县政府的帮助,为村里修了道路,安装了太阳能路灯,联通了互联网,接上了自来水,建造了浴室,改造了旱厕,建成了石节子小铺。村民走出山沟、走出家园,去过卡塞尔、明斯特、曼彻斯特,到过北京、上海、蘭州、西安、深圳,开阔视野,接受教育,增加了自信,有了自豪感。村庄令艺术更日常,艺术会让村民过上更幸福、更美好的生活。